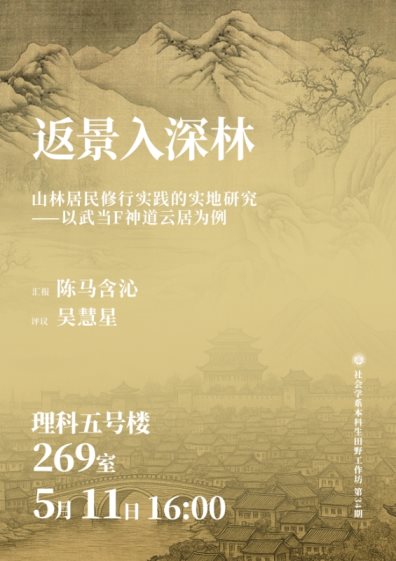

2025年5月11日下午,北京大学社会学系第34期本科生田野工作坊在理科五号楼269室举行,主题为“返景入深林:对武当F神道山林居民修行实践的实地研究”。北京大学社会学系2022级本科生陈马含沁同学主讲,社会学系2023级硕士研究生伍一凡同学主持,社会学系2024级博士研究生吴慧星同学评议,社会学系助理教授张力生老师、助理教授杨云鬯老师出席并参与讨论。

内容回顾

.png)

陈马含沁同学

陈马含沁多次前往武当山F神道,以“小朋友”的身份,关注一群年轻人自城市来到山林的生命历程。在写作尝试中将一条路勾画的山林暂放于“云居”这一集体,追问作为一种体验的山林生活究竟带给他们怎样的影响?

这群年轻人最初聚在一起,以传统文化为表,生活方式为里,以“共同创造”这一话语蕴含的“在一起”为核心。本研究时间定位主要集中在云居从“客栈”到“书院”的转型期(即当下所处之阶段),通过分析云居中外院弟子、由客人转为常住民的学员以及内院弟子认识山林生活的意义路径。

最后陈马含沁坦言了自己在写作中的辗转,写作方式也在论文、民族志与非虚构之间不断游移。

评议环节

吴慧星学长

吴慧星学长首先肯定了本研究的尝试。学长认为主讲人在田野中投入了充足的时间、精力和情感,创作出的故事为读者展开了一幅丰富多元的叙事,提供了很多引人想象的留白空间。本研究的闪光点,一方面体现为对每位个体叙事的尊重,又表现在发掘统合不同叙事多样性的线索。读者能够感受到主讲人对田野中每一位个体的尊重,感受到她希望原原本本地呈现出每个个体的复杂观念,而非以研究者自身持有的理论分析掩盖个体的自我叙述。

但是,学长也向主讲人指出了一系列问题有待深入探讨:一是山林与世俗社会的关系。二是缺少对具体仪式的探讨。三是传统行为和现代行为。田野里的个体活动有哪些是与传统行为相关,哪些又关联起现代的生活方式,二者彼此有无转变的动态过程,等等。

学长进一步指出,这批走入山林的年轻人,群体本身较为特殊,主讲人后续可以从两个方面推进:一是关联结构性因素展开思考。和八段锦、冥想、塔罗牌等诸种活动的学习者类似,他们的核心关切是寻找生命确定性的方式。二是扩大受访范围。譬如同那些离开山林的人进行对比,辨析他们对山下生活与山上生活的不同理解,等等。

教师点评

张力生老师

张力生老师首先回应了主讲人所提的研究线索问题。结合自身经历,张老师探讨了相关概念的内涵,包括长时间重复行动的体验特征,基于自身体验所获得的内在知识,个体的高度流动化,以及群体中权威的可竞争性。在社会主流和主动避世两条“轨迹”之间选择后者,主讲人应当进一步探讨取舍行动之下的动机问题,即如何吸引这批年轻人走入山林。张老师指出,走入山林的个体实践,其所追求的目标回馈是实现良善生活的道德关怀,而不是超验性的终极存在。如何切入年轻个体对自身决策和生活方式的阐释,不为特定的分析框架所缚,是在研究内容层面推进线索、理清问题的关键。

从人类学的视角出发,自我民族志不失为一种切入前述问题的可行办法。它指向的研究路径是一个开放的探索过程,没有一概而论的标准答案。张老师指出,在研究成果呈现的过程中,似乎并未看到主讲人自己的体验和感悟。不是将自己遇到的个体分别作传,而是作为其中的一员分享自己的所思所想,以及展示自己和同伴的接触细节和关系运作,可能会获得更好的呈现效果。结合华康德《Body & Soul: Notes of an Apprentice Boxer》一书,张老师强调了这种呈现方式的优势,并指明悬置不必要的理论前提,在写作中寻找、在写作中思悟的重要性。

杨云鬯老师

杨云鬯老师就主讲人提出的民族志写作问题进行了回应。杨老师指出,一方面,对初出茅庐的田野工作者而言,首先处理的问题是如何成为一个好的写作者,去思考自己舒适的、切近与组织材料的方式;另一方面,研究者要对写作中何时需要用主位视角、如何处理“我”的位置等问题进行更深思熟虑的把握。在此基础上,“我”与“他们”、主位与客位都需要被谨慎对待。

其次,杨老师肯定了写作中展现出的大量细节,这体现了研究者对材料的熟稔程度,但研究者同时需要考虑写作产出的最终形式,以决定需要采取的目标体量。同时,田野对象向研究者呈现的“细节”可能经过了包装,在这种情况下,研究者与田野对象的关系与交往方式就应被更加反思性地把握,以避免对细节的过度自然化。

最后,杨老师鼓励说,民族志书写是研究者很好的自我探索机会,研究者可以在不同学科的民族志范式中穿梭,去探索最合适的组织材料与文章写作的方式。

教师点评环节结束后,主讲人陈马含沁对学长和老师的建议表达感谢,并基于修改意见对后续的研究计划和改进方向进行回应与补充。活动最后,教师嘉宾为主讲人、评议人、主持人颁发海报纪念框,并与现场听众一起合影留念,此次田野工作坊圆满落幕。

我们是初出茅庐的田野工作者

磕磕绊绊,不断碰壁

但我们热爱通过田野贴近生活

珍惜在田野中的成长

这是社会学之于我们的亲切含义

在这里,我们将与你分享最真切、

朴素的田野感受

欢迎大家的倾听、交流与探讨

文字 | 伍一凡 孔一舟 时嘉豪

摄影 | 刘明桓

新媒体编辑 | 吴晓筱

审核 | 余烨旻