艺丹:我的调研地是位于云南省曲靖市中心城区的一个城中村——南口村,它的地理位置十分优越,村内的一块区域即将被开发为商住一体的高档学区房小区。

Q市南口村局部地图(来源:Google Earth)

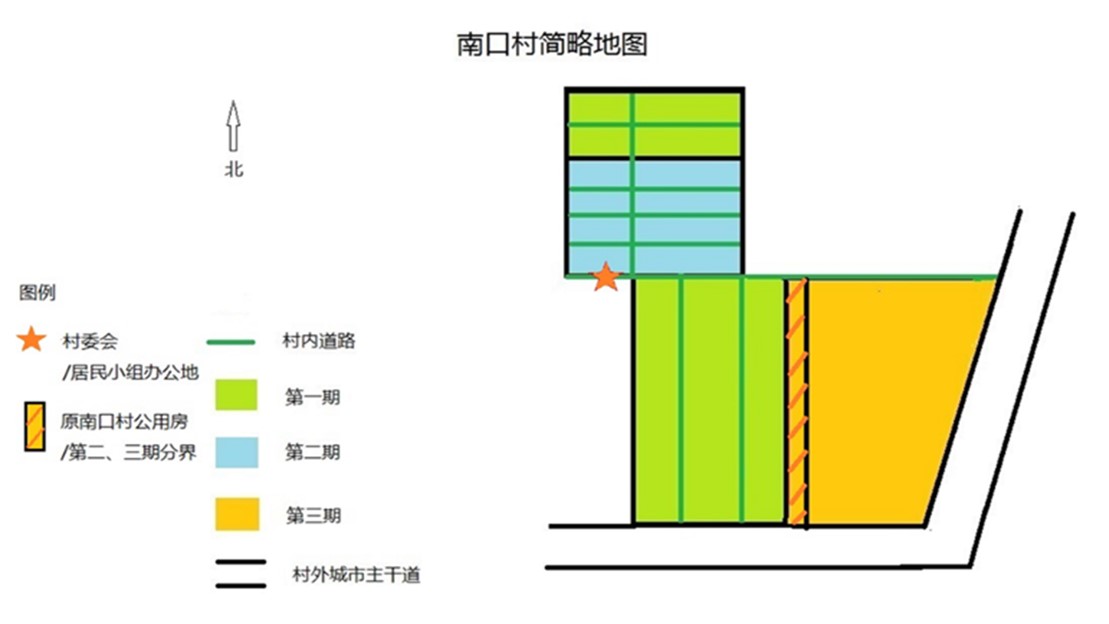

由于城市建设的需要,南口村在上世纪六十至八十年代先后经历了整村搬迁与失地,到1984年,完全丧失耕地的村民开始自谋出路。1999年,在当时的村长老苏的主张下,南口村开始了旧村改造,准备将村民的旧屋推翻重建,统一规划布局为七层的自建房,但当时有两类村民不太同意:一类是挣了钱刚刚在自家地基上盖起混凝土浇灌房的人家(后来的第二期);另一类是靠近主街的一块区域,这里的村民认为自家的房屋将随着主干道的拓宽而变为临街旺铺,因而不愿意让把自家的土地使用权交给村集体统一规划(后来的第三期)。因此,南口村被划分为了三个区域,第一期建成后出租房生意火爆,剩下的两块区域的村民看到了利好,便也希望自家的房子能够尽快建成出租。2007年,第二期动工,本来应该紧接其后的第三期工程却因为政策的变动和第一期占集体土地过多而无法建成“能赚钱”的小产权房。

直至2018年年底,区政府将南口村第三期列为棚改的重点对象,准备进行房地产开发。村民们对自家老旧的房屋没有太多的眷恋,加之房地产商承诺原地回迁,所以大家比较在意的是开发商给出的赔偿条件。村民们心里都有一本账,希望得到的实物和货币赔偿能够与第一二期居民出租房屋的收益相当。开发商委托居民小组同村民们进行赔偿条件协商,多次博弈之后,具体的条件有所松动时村民们便纷纷签署了拆迁协议,拆迁和开发建设都在稳步进行。

因为奶奶家的旧屋刚好位于南口村第三期这片区域,所以“建房与棚改”一直是萦绕在我耳边的家常话题,最初进入田野的原因也是想带着社会学的视角重新审视这个问题,探究第三期“遗留问题”的成因。

南口村简略地图

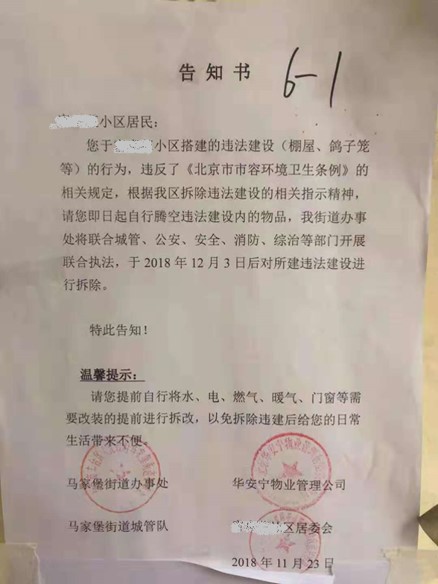

小钱:我主要关注了丰台区某街道一社区的顶层拆违事件,探讨了居民和基层官员对于治理之正当性的建构与消解的过程。事件背景如下:去年11月下旬,M街道某社区有106户顶层业主突然被告知自家平台上搭建的棚屋属于顶层违建,即将被拆除。这些顶层房屋本是一居室,约58平米左右,自建的棚屋虽也只有8平米左右,但对处于工薪阶层的业主们而言是雪中送炭,通常家中的老人或孩子居住在其中。搭建初衷并不仅是扩大居住空间,还因开发商设计时没有考虑到北方的实际情况:原有欧式平台外只有高度约60厘米左右的栏杆,若恢复原样不仅会导致漏风、漏水,还容易发生盗窃、人员坠落等问题。故而具有功能性的棚屋若是在寒冬中被拆除不仅会导致不小的经济损失,也会引发实际生活困难。距第一批住户入住后陆续搭建起棚屋至今已20余年,20年间没有任何部门提及这些棚屋属于违建,当时突然说要拆令业主们感到不知所措,同时也对此类“一刀切”政策深感愤怒,于是开始通过信访反映情况。

南口村新建楼盘模型

之所以会接触该事件是因为我当时在某媒体民生组做实习记者,有人爆料说下周四在M街道办事处会有集体上访,所以编辑老师就让我和另一个小伙伴先去了解情况,于是我才有机会接触到涉及该事件的各方,包括业主、街道信访办主任和城管执法队队长。

一开始我完全以完成工作的心态进入田野,并不觉得这件事可以适用于学术研究和写作,充其量就是新闻网稿。但是后来在参与式观察这些业主和基层官员互动的过程中,我对它产生了极大的兴趣,业主的抗争策略、官员的应对风格、还有治理过程中的前后矛盾等都很值得探讨,所以在他们上访的过程中我突然想到可以将其作为实习报告的研究内容,于是我开始有计划地进行学术性的访谈和调查。

南口村第三期棚户旧屋

艺丹:经过三次调研,最后我以南口村自2000年以来的空间分化和第三期开发中村民的维权行为作为切入点,将南口村村民在六十多年的城市变迁过程中所遭受的土地和空间剥夺中形成不同反应进行对比,探究权力对空间的塑造以及村民对于被剥夺的反抗形式,并从中透视基层自治组织在处理“地方政府-基层自治组织”和“基层自治组织——村民”的两对关系中所扮演的角色和具体运作机制。

在城市变迁过程中,当村民的集体利益受损时,只要日常的生活空间和社会网络没有太大的改变,村民们就不会产生强烈的丧失感,这个时候主要由基层自治组织代表村集体同上级政府争取补偿、进行交换。

当村民之间出现空间分割和利益分化时,他们则会主动争取弥补经济损失和心理上的不平衡感,基层自治组织在房地产开发的拆迁谈判中扮演着重要的角色。得到了开发商好处并需要帮助上级政府推进棚改规划的基层自治组织不会完全代表村民的声音和意见。所以在关涉房地利益的拆迁谈判的情境下,维护自身利益的村民就可能会与基层自治组织产生较大的心理距离甚至发生纠纷。

基层自治组织的行政性使其在一定程度上延续了政府的权威,所以在同居民的纠纷当中,基层自治组织会动用政府的权威来消解冲突。但他们的日常生活和工作事务仍然处于南口村整体的社会关系网络当中,这意味着基层自治组织运行的合法性基础在于绝大多数村民的承认和拥护,所以他们不会大而化之地对村民进行支配,而需要顾及与日常生活紧密关联的人情和关系,获得绝大多数的支持才能顺利推进改造并维系组织的日常运转。

小钱:我最后的研究结论概括的说是回答了以下两个问题:

1、为什么业主会认为违法建设有理?

2、为什么基层政府建构起的执法正当性屡被消解?

在事件中业主明显表现出了不承认违法却又愿意配合整改的矛盾心理,这说明城市公民对于自身权利、政府行政和国家治理的理解与认同停留在传统、现代之间的过渡地带,并没有因为生活在城市中就丧失了乡土性。

而基层官员这一方,其在凸显执法合理性时会强调“国家理由”并弱化“被治理者理性”,似乎成功建构起了自身行为的正当性,但在具体实践中却仍然遭遇了诸多执法困境。究其原因,乃是其扰民、违背公平原则以及政策的前后矛盾都使“国家理由”的正当性自我消解。这种“先立后破”的逻辑揭示了体制的内部冲突,并且主要表现为组织内在一致性的不足。而当政府日常动用的治理技艺过度,其结果是一方面基层在具体实践中面临困境;另一方面损害了底层民众对政府形象的理解及对集体发展目标的认同。

1、进入的方法

(1)天时地利人和的调研地

艺丹:我选择了家乡作为我的调研地,更进一步来说我选择了一个和我的家庭密切关联的故事,南口村不论是在物理距离还是心理距离都离我很近。但由于没有在那里生活过,南口村的人和事其实对我而言既熟悉又陌生。第一次调研中,我选取的访谈对象都是奶奶的亲戚或邻居,由她作为介绍人带我接触访谈对象,进入这一步骤较为轻松。

(2)灵活运用身份

小钱:由于不是回家乡做的调研,我几乎没有在地关系和社会资源可以利用,因此我花了一些功夫进入田野。首先是灵活运用自己的多重身份,包括记者、学生和“业主”。

我去街道办访谈业主时是以记者的身份,他们都觉得如果被媒体报道了或许可以给执法人员施加一些压力,所以访谈业主时没有遇到障碍。但在访谈信访办主任时这个身份非常碍事。他听说我是记者后便不愿意搭理我。于是我只能旁敲侧击地问一些不敏感的话题,企图让他放下敌意。后来聊开了一点,我想我得把自己的来历背景交代一下,简单地说就是更真诚地去面对被访者,告诉他自己的身份和目的。我没想到自己身份的转换会让他有一个直接的态度转变,当他知道我是北大社会学系的学生想做一个课题研究之后,打开了话匣,之前不愿意说的所谓敏感话题都愿意说了。有了这次教训我再也不在访谈基层官员的时候说自己是记者了,就是老实说自己是学生想做一个研究,一般都比较顺利。

除了记者和学生的身份,我还尝试过假冒业主的身份去给城管执法队和房屋中介打电话。虽说带有一些欺骗性质,但是打电话(尤其给房屋中介打电话)的时候说自己是记者或者学生其实比较奇怪,只要装的不露馅,以业主的身份确实可以获取一些信息。所以,我的体验是进入田野后可以巧妙地利用多重身份,让访谈对象更有倾诉信息的动力。

(3)一些运气

小钱:能够从访谈对象身上获取更深层的信息还需要和他们从单纯的认识变成熟悉。首先我的一个优势是我和信访办主任的女儿一般大。这一点让我的访谈对象更能理解我学业、工作上的难处,因此也更愿意帮助我。

但巧合不会一直持续,比如我访谈城管执法队队长的时候他一直有戒备心,所以回答问题虽然态度很好但非常官方、流于表面,想让他透露一些深层的信息比较困难。最后我只能先自己揭露业主的问题,因为调查过程中确实发现业主存在一些夸张的成分,并不是完全“无辜”,所以我先说了一些我的观察,相当于是和城管站在同一个立场上,城管队长逐渐发现我是比较客观地去看待这个问题,并不是来“找事儿”的,所以后来他的确把业主无理的诉求交代了一些,我也从中了解到很多基层执法的困难,对我最后辩证地看待基层执法者的形象起了一定的作用。

总之,进入田野可能会有运气很好的时候,访谈对象理解并且愿意和你沟通;但也可能遇到挖掘信息比较困难的情况,此时我觉得真诚是最有力量的技巧,让访谈对象知道你在想些什么,或许可以促使他去判断该不该和你吐露更多。

2、不同的问题

艺丹:和大部分返乡研究一样,“熟悉”的优势往往也会成为劣势。

首先,我会忽略一些自以为很熟悉、没有可挖掘的价值但实际上很重要的信息。我第一次进入田野时,第一个访谈的对象是我奶奶的哥哥,我的舅公。当问及这个大家庭的生活史时,当时觉得这就是一家人在特定的年代中经历贫困、分家、改造等非常平淡的过程,但后来在整理录音时,包括在了解了其他资料的基础上,才发现其实这个大家庭的生活史其实就是南口村在半个多世纪的时间里的变迁作用于村民生产、生活的真实写照,包括舅公所强调的,所回避的东西其实都有特别的意味。

其次,我还遇到了一种比较特别的情况,在面对像舅公这样的亲戚时,我们在进行访谈之前并不是不相熟的陌生人,各家彼此之间会有一些了解,因为舅公和奶奶之前在分家时就存在着房地利益上的不平衡,所以有关于房产的问题问出来就感觉会带着一种刺探隐私的意味。并且后来在听录音时会发现,在问及牵涉到各家之间不平衡的房地利益的问题时,舅公就不会正面回答。

小钱:艺丹在家乡做田野的劣势反而是我感受到的优势,因为我和访谈对象没什么利益、亲戚关系,所以他们说话直来直去,这是你在交谈中就可以感受到的一种爽快。所以我后续处理材料比较容易,没有那么多拐弯抹角、弦外之音,这和北方人的性格可能也有关系。

在一个没有社会资源的环境中做研究困难自然更多,比如刚刚说的进入很困难。另外,因为不熟悉,所以一些比较敏感的问题他们往往就直接拒绝回答。还有,我虽然在北京做研究不存在特别大的理解方言的问题,但是整理录音稿的时候真的有点崩溃,因为北京人说话经常连着说,五个字就发三个音,我经常听不懂他们在说什么,这或许也是在家乡外做调研经常遇到的问题。

艺丹:我们这里要讨论的价值中立不是论文写作中摒弃学术派系偏见的主张,而主要是面对研究对象时的真诚和客观。不要试图用田野事实来佐证自己对研究对象的主观判断,否则这样很可能会忽略更为丰富的田野内容。

之前提到的2000年时推动旧村改造的村长苏奎强对南口村事务的决策是使得南口村产生空间分化的主要原因,所以他是我调研中的一个关键人物。因为一些客观原因没有能够访谈到他本人,关于他的人生史和进行村务决策原因其实只能从他人的叙述当中来了解。

这位具有传奇经历的老村长从1992年到2015年一直在任,这漫长的23年中,南口村面貌巨变。苏奎强年轻时曾是横行于我市的黑社会头目之一,80年代曾因伤人入狱劳改。出狱后凭借着从前打下的扎实社会关系以及在狱中习得的铁件加工的手艺发家致富。想要更上一层楼的苏奎强花钱打点了人脉,如愿当上了村长。

因为奶奶家的第三期旧屋在改造中吃了亏,在和家长谈闲时,我听到的其实都是关于这位村长的一些贪污受贿的流言。所以在进入田野前,关于这位村长本人的作风以及他对于南口村改造时空间分割的决策,我始终带着偏见,觉得他是为了自己的利益,通过暗箱操作将整村改造分出了三个区域,因为有连通上级政府、拉拢人心、压迫村民的黑道手段,村民对他都是敢怒不敢言。

但随着访谈资料的积累,我发现当年的改造划分出三个区域很大程度上是对不同意见妥协的结果。干了23年村主任的苏奎强也并不像我想象中那样一味地压迫村民,他在村里确实有着深厚的“群众基础”。尤其是盖起房收了租的村民都很拥护他。这些村民并不在意他曾经的劳改犯身份,反倒觉得这位“有手腕”、“黑白通吃”的村长在掌管村内事务时会更有魄力。由此,我才能进一步分析基层自治组织的角色和管理方法。

这里给我的启示就是做田野时一定要悬置先见,尤其是这种更为危险的对研究对象的偏见,做田野不是一定要去探究真相是什么,并且真相往往也是我们没有办法去认识到的,我们应该去尽力呈现出故事发展的线索,结合外部环境和内部因素进行分析,而不能带着偏见去裁剪事实。需要补充的是,我会尽量地通过资料的互证来打破自己之前的偏见,巩固田野事实,但说实话在田野中我们是和活生生的人打交道,所以这个问题仍然没有办法保证百分之百的能够克服。

小钱:艺丹提的这个悬置先见我也有相似的感受。刚开始我对业主很同情,不假思索地对他们说的话非常相信,但后来经过调查发现业主实际上会夸大自己的损失,说严重点就是普遍化问题以此博取同情。写新闻稿的时候我很难把这些问题揭露出来,但是学术研究要保持价值中立,只有还原事实才能保证研究结论的恰当,所以我经历了对业主心思理解的转变后,会把业主的一些复杂心理给写出来。相似地,我在还原基层官员形象时也有意识地做到减少脸谱化,力图把他们的嵌入性和自主性都呈现出来。但此时我又发现自己从一个极端到了另一个极端。

因为当时想要一直追踪该社区的拆违情况,但是也不能一趟趟的跑那么远,所以我通过和信访办主任加微信的方法保持联系。在交谈中他对我十分亲切,还会关心我的发展。所以,我在写基层官员行动逻辑的时候会比较注意把他们为百姓着想、有温度、有人性的一面凸显出来,我后来想想这样的一种判断究竟是在尽力做到客观还是主观我已经分不清了。

有老师曾经就质疑过我写的这个基层官员的形象怎么和她所看见的不一样,这时我其实很难自圆其说,在实习报告的反思部分我有写过一段话为自己开脱,但是现在想想在价值中立这方面我实在不能算是处理的很好。艺丹说的我很认同,做田野很难探究真相,真相往往是我们不能认识到的,你所做的判断,你所想要展现的真实都受到个人经历的影响。

艺丹:其实相比于调研中遇到的问题,更为困难的是从调研到成文的过程。

在过去的一年中,我有三次进入田野,直到第三次调研结束之后,我才形成了本研结题报告中呈现的问题意识。第一次调研前,我基于对南口村所处地理条件的大致印象,猜测南口村第三期经过房地产开发之后会发生一个士绅化的过程(旧房改造之后大量中产阶层涌入挤占原住民的城市化现象)。但在访谈之后发现,即使第三期工程开始动工,发生的只是一种类似绅士化的过程,并且不会挤占原住民的生活空间,调研陷入了困境。并且因为寻找访谈对象对我而言较为便利,所以第一次搜集的资料十分庞杂。根据访谈录音整理出来的故事有很多条向前延伸的线索(家庭变化、外来务工人员、南口村变迁),但我没有办法判断哪一条是值得继续深入的。

之后很幸运的是我迎来了一个转机,2018年底,被拖延了许久的南口村第三期的拆迁改造终于提上了日程。村民为了争取更好的条件,同居民小组进行了多轮谈判。因此2019年寒假的第二次调研我主要关注的是居民在谈判中所呈现出来的维权行动逻辑。之后田老师提醒我可以再深入地了解一下南口村是如何在改造时被划分为三个区域的,这时我才发现,我对南口村的历时状态下的演变过程并没有形成一个清晰的认识,所以在第三次调研中,我主要是去厘清了南口村自上世纪六十年代以来的发展变迁、政府政策和村民生活的变化,然后从资料中挖掘出了最终的问题角度。

这个经验给我的启示是,进入田野前的阅读能够帮助我了解既往的研究已经得出的结论以及城中村这个场域中可能出现的问题和存在的关系,但是不能使其凌驾于真正鲜活的田野事实,在调研中,更多时候我其实是被田野的流动性推着向前走的。

在转换了视角之后,第一次调研中被我忽略的一些资料也被组织了起来,当时的迷茫其实是我对于调研地和事实线索了解不够透彻所造成的,如果在调研中暂时遇到了困境,可以对调研地的背景信息或变迁过程进行一个较为深入的了解,因为很多时候在一个地方生活多年的居民的行为是带有惯性的,是具有历史的,他们的现在或者过去种种行为很大程度上都是城市变迁中的空间改变作用于他们身上的结果。

小钱:我在把田野资料转化为真正的研究论文的过程中也经历了很多困难。首先就是确定自己的研究题目。因为去年夏天我参加系里实践基地的调研,在浙江的一个镇里,那里也在搞拆违,我们小组当时对农村拆违做了一些研究,所以刚开始我很自然地想到是否可以把农村拆违的问题和这次城市社区里拆违的问题做一个对比。然而,随着田野资料的愈加丰富,这个想法很快被我否定了,因为我发现这个对比很难操作,两个都很复杂的题放在一起我根本没有办法驾驭。所以和艺丹一样,最开始我的问题意识特别飘,没有落实在手头的田野资料上。

刚刚艺丹所说的回溯历史,从历时性行为中可以发掘启发性事实,其实我也有类似的经历。但我的这个回溯不是主动去做的,而是因为事情出现一个转机,让我知道了M街道过去拆违的一些故事。第一个研究问题被否定之后我也不知道该怎么办,但比较巧的是,我们写的那篇新闻稿发到网上之后被该街道另一个社区的业主看见了,因为他经历了比较不公平的拆违,所以心里一直咽不下这口气,就想再爆料以表达抗议。他找到我当时实习的媒体,但编辑老师其实已经不关注此事了,我当时觉得了解一下同一个街道另外的拆违故事说不定可以给实习报告的写作挖掘新角度,所以我联系了这个业主,确实从他那里得到很多拆违过程中无序的运作机制的信息。

在没接触他之前其实我没能真正发现基层在治理或者执法的过程中有什么致命的问题,所以很难下笔,但了解这个案例之后,我对基层治理正当性的理解和判断就发生了一定的转折,我也开始构想文章具体有哪些可以展开的角度了。所以我的一个体会是,如果面对田野里获得的材料一时间不知道该怎么组织文章,那也不用急,可能还需要再深入挖掘一下事件背后更深层的故事,或许会自然地产生一个文章该怎么写的大致感觉。

当然写完的文章和成型的论文还有一定差距,我当时把初稿发给王迪老师请他提出一些修改建议,他告诉我需要用一个核心的概念来串联整篇文章。非常感谢王迪老师的指导,帮我提炼出正当性这个核心概念,并且在最后的写作中提了许多建设性意见。有时候面对丰富的材料会有一种舍不得割舍的心态,但是我最后发现对材料的取舍不能由着自己的性子来,还是要围绕着你所提炼出来的这个核心概念去进行选择,这就意味着可能需要舍弃一些你本身觉得有必要、有意义但实际上放进去对文章整体并没有太大帮助的内容。

评议人:宋丹丹

大家从这两个主题相似、定题到成文都完全独立的两个研究能够发现,不论田野过程再怎么独立,研究者在一个完整的田野过程中都会遇到一些相似的问题。调研中的抉择在成型的文本中往往是不可见的,其实田野工作坊就是希望向大家展现前台背后研究者的后台是什么样的。

首先,选题改动是很正常的,因为进入田野之前是按照常识去想象可能遇到的场景,但预设不是屹立不倒的,否则你就是带着你的预设去找印证,这样的田野既没有意义也是对研究对象的不尊,而田野中和预设不同的地方很多时候恰恰能成为研究的切口。

其次是研究者自身角色的问题,弘慧和艺丹分别以记者和家人的身份进入,所以她们在田野过程中的优势和限制是不同的。因为身份是给定的,所以首先要承认限制,坦诚面对。面对陌生人,弘慧的策略是抛弃记者的身份,以学生的面貌去坦诚相待。但艺丹面对熟人,其实会很难察觉到对方的隐晦或者不坦诚相待的原因。比较有效的方法是尽可能找一些周围的人,或者是与其没有太大利益相关的去做一些侧面的补访。虽然访谈言语中存在着话术,大家对于过去事实的讲述或多或少都会存在添油加醋,但人心都是一杆称,大家对于某一事件的看法或多或少是一致的,或者不同的讲述拼凑到一起,事件脉络会逐渐明晰。

第三个是价值中立的问题,田野过程中研究者不可能做到完全客观。田野过程中研究者的主体性是很宝贵的,在田野中记录和观察到的东西,你所要采取的行动和整个体验过程的连接,其实是因研究者而存在的。而研究者的客观性体现在对研究对象的立场及其缘由的展现,但要让读者能分辨清楚研究者自己的主观判断和事实。

最后是经验写作的问题,第一步是如何用文本组织起经验事实的问题,因为一篇好的研究不可能完全是经验的铺呈,一定要根据研究者自己的逻辑和想要突出的故事面向来进行剪裁和编排。但和文学的大空间编排不同,社会科学白描式的写作要为概念思考和理论抽象服务。第二步是如何将经验写作和概念进行咬合,因为白描式的写作某种程度上是和抽象式的概念思维相冲突的,简单的堆砌和单纯的经验事实呈现是不行的。概念的提炼很重要,它能够帮助我们理解不同事实的相同之处。当然被剪裁掉的事实也并非毫无益处,它只是跟你作品的后面。并且田野调查是有其社会底蕴的,这些经历还能够帮助研究者扩展自己的社会经验。

问:两位学姐的分享里面都有提到访谈对象有不同、甚至是矛盾的维度。我做田野也遇到了类似的情况,我的访谈对象议论一个奶奶出轨,觉得他这个人德行有问题。但是我在访了另一个人以后,就觉得其实她在其他方面也并没有问题。在这种情况下,该如何进行一些取舍或者是更加准确地判断,以及在这种判断中,然后怎么样去将道德的影响客观化?

艺丹:我主要是在对村长形象的刻画上遇到了这个问题,南口村村民因为利益关切不同,他们村长的看法也是不一样的。我觉得他们所给我的传递的信息并不是非常刻意的编造,其实很大程度上是他们真实的感受。关键在于如何客观地呈现出一个人的形象,我觉得对于一个人来说,它的首先它不可能是完全扁平的,更进一步来说,我觉得村民对于村长不同的形象的认知,其实是和他们背后的一个利益关切有关的。在遇到矛盾的说法的时候,你不用刻意的去判断评价的真实性,其实更需要关注他们之间的关联,他们进行判断的背后的故事。

小钱:首先,我觉得研究对象在不同的人嘴里有不同的形象,但是一个是私德,一个是公德,关于他整个人物形象的道德应该分成不同的维度,所以并不一定矛盾。然后我觉得你重点还是要关注别人所说的事实而非个人观点,你需要从事实中做出判断。当然有可能判断带有主观性,但就像刚刚丹丹学姐讲的,研究者的主观性非常宝贵,并不一定要把自己的感受舍弃。

子奇:我们在做田野的时候,老师们会说,你所看到的事实有可能它是假的,或者说它只是你认为的一种事实,但是你不能说我认为的这种事实它就不是一种事实。包括一些在人类学田野中他们表演出来的仪式,各种符号性的东西,它其实某种程度上讲也是一种事实。

问:在我的阅读和经历中,看到拆迁问题就会联想到在大河移民上访和滇池东岸小村的研究中,研究者会用力刻画在移民和拆迁过程中的非理性、激烈冲突的场面,但是我发现你们描写的场面是非常理性自持的,我想知道在是你们刻意选了这个角度去表现吗?还是说它整个过程就是这个样子?

艺丹:其实我会有一个私心希望能看到较为激烈的矛盾,因为在一些冲突情境中我可能会更清楚的感受到他们对于利益的争取,但确实没有发生。因为我旁听了很多次拆迁谈判,会有利益争夺的拉锯战,但整体来说村民们确实挺理性的。最后只有一户钉子留下来,但是要求有些无理,甚至其他已经签协议的邻居都会谴责这户人家贪心。我看到的就是一个平稳发展的过程,所以才会触发我从一个历时的角度来探究南口村的变迁,将改造视为变迁过程的一环。

小钱:我跟艺丹一样,刚开始也是天天盼着那个地方拆,就时不时地去找信访办主任或者问他,然后他老说你这人怎么唯恐天下不乱。我刚开始第一稿里确实写了很多他们非常不理性的行动,比如他们的抗争的策略等等,因为最开始我感兴趣的一个点就是官员跟居民之间的这种互动,抗争和应对。但是后来发现提炼出来的核心概念是他们治理的正当性,所以抗争这一部分确实得大大的删减,最后文章里虽然还是保留了一些,但是不再是专注于他抗争的策略,而是改成了居民他们如何去建构自身行为的正当性。所以,不是说他们抗争的时候非常的理性,我觉得抗争的基本上都不太理性,但是还是要围绕你文章想要呈现的东西来组织这个结构。

凌鹏老师:

我主要说四个问题,第一个问题是真实和虚构的问题。在我以前的诉讼史研究中,古代诉讼诬告的状况十分普遍。现代法律史研究指出了诬告的多种原因,比如不诬告县官就不收等技术层面的原因,但最根本的其实是在中国人传统的逻辑中,吵架、告状时需要把自己的观点夸大,那么这时就一定会隐瞒对方的观点,而强调自己认为最重要的地方。所以诬告的行为是中国人从传统到现代都和文化直接相关的行为模式倾向。在调研时,涉及纠纷的访谈中,需要注意对方很可能只会突出自己的正确之处和对方的错误之处而隐瞒别的信息,这一点需要特别注意。

下一个问题是“诬告发生的原因”,在这个问题上,业主和地方政府的逻辑是相同的。地方政府不会认为自己作为公权力就要以客观的方式来对待这个事情,反而是会把自己看成和业主平等、对立的主体,强调自身的合理和业主的无理。作为研究者,和地方官员进行访谈时就会发现其非常丰富的面向。那么这就涉及到了主观性和客观性的问题,首先,无论是主观性和客观性,需要在心里进行承认。客观性就是要去尽量地接触到研究对象以及其他信息的多样性,并在某种程度上肯定其真实性,即使不放入论文,也需要在心里建设这个基础。第二,主观性是更为重要的,即你对这个人的理解。也就是在客观性的基础上,如何对材料中呈现的人的诸多面向进行理解。一个人有其整体性,在深层上包含了他的诸多面向,这些面向之间到底构成什么关系需要你去理解,这就是主观性。你通过主观性来才能理解他的行为意涵,以及该行为在其整体性中处于什么位置,这是客观性和主观性的关系。

继而第三个是写作的问题,写的时候要有一个贯穿的概念,最重要的是对一个人的理解,对一件事物的判断,将先在的感受明确化。所以,核心概念不能去外面的文章找一个来用,而是要把自己主观理解的人的整体性抽出来再概念化。除了概念之外,写文章要删掉很多东西,但是田野本身并不是单纯地要写一篇文章,所以田野的丰富性一定要保留在自己心里,对于理解其他事情有重要的对比作用。所以提醒大家一定要把自己经验调查的那些材料保存好,哪天你回头再看会发现还有很重要、有意思的东西是我之前没有注意到的。

第四个,之前有同学问做家乡社会学怎样能够让自己陌生化,我自己理解的一个最重要的方法是对比。通过看相关的材料、其他的论文、其他地方的新闻报道等类似的事情就会作为和对家乡的对比。在拆迁这个问题上,应星老师的大河移民、项飚老师写的浙江村都是非常好的对比。你只有在对比的过程中才能够意识到自己之前没有注意到的东西。在做家乡社会学的时候,最大的危险是就是可能会忽略本应该注意到的东西。第一层是你可能会没有搜集到一些资料或者说没注意到一些被视为理所当然的事情;第二层更重要的是你会忽略理一些被认为是所当然的逻辑或对于世界、事情、人的看法,因为作为家乡人去理解家乡的人或事,在解释他们的行为时会很自然地认为这是天然的。但是一旦做对比,你会发现家乡之外的人和你的理解会存在偏差。

王迪老师:首先我非常同意刚才凌鹏老师说的用对照的方法去营造一种陌生感。还有,我觉得大家现在对家乡还缺乏距离感,或者觉得过于熟悉以至于无从下手的原因就是离开的还不够久。由时间、精力,各种各样的教育和生活体验的塑造之后所形成的距离感是自然形成的,你们不用急,将来一定会有。所以除了刚才凌老师所说的参照法以外,同时我觉得在自己身上所发生的变化,以一个代入式的这种对照,其实也能够去彰显出这种陌生感。

第二个是关于田野的事件性。这几期工作坊的主题可以分成两类,一类是有事件的田野,一类是没有事件的田野。前者大家会觉得像是一个灾难片、战争片或者恐怖片,后者大家觉得像是一部剧情片或者纪录片。但其实每种片子都能拍出好作品,就是看你有没有在平凡处看到那些值得去把它挑明、书写、概括的一些点。所以像艺丹的田野资料,第一次放在我面前的时候,我比较感兴趣的是它整个家族跨越时代的一个变迁过程,这里面没有太多的事件,肯定不像拆迁的事件性那么强,但是如果去挖掘,它不仅仅是一个沉渣泛起的、阶段式的冲突事件所表现出来的逻辑,而是一个尘埃落定的整个家庭的格局,随着时代和社会变迁所形成的家庭的观念、价值的判断的变迁之后,我们能够看到一个更一般性的结论,并不是我们寻找新闻的爆点,寻找一个阶段性的张力。矛盾冲突背后大家可能是在操演当中的一些观点、态度和表现,固然也重要,但未必是我们在田野当中所获得的全部东西。

最后一个问题我想谈一下,田野到底发生在哪里?以前所说的田野存在于异国、异民族、异文化,到非常陌生的环境当中去做田野。渐渐的我们开始在乡村、城市当中做田野,也在自己的家庭、家族的背景当中做田野。这几期工作坊当中,对一个市场、一个共同体来做田野,将来慢慢的这些田野会回到我们自己实习的经历、职场的生活、校园,回到我们自己置身其中的社团,这些都可以成为我们的田野。

但是在田野当中看到的东西不一样。比如半年前我们在看这两个主题的时候,当时也是绞尽脑汁在寻找主题,挖掘概念,在为了一个文章去服务,我觉得更像是去完成一个阶段性的任务。半年后我们再看这两个题,主题和文章已经不重要,任务也没了,其实我们看到更多的是一些鲜活的他者,还有一些依然让我们感兴趣的生活。再过几年你们回头再看的时候,这田野里面的人的面貌、这些生活的线索、他的履历、他所说过的话、所做过的事情也已经模糊了。再见,你发现田野当中的人就是你自己。就是会在生活当中因为一些不公平的事情而抗争,因为家庭当中一些琐事而烦恼。在各种各样的关系当中,比如说婚姻、彩礼等等这样一些事情中产生困惑,这就是我们在田野当中看到的未来的自己。所以我觉得从这个角度来说,田野是无处不在的。田野是一个持续的历时性的过程,无论我们未来做不做研究,或者会不会做社会学的研究,田野都在我们生活当中持续的发生。

这是我们大家探讨田野工作如何开展以及未来如何在所谓的田野——不管是一个有形的研究当中的田野,还是一个未来的无形当中、生活当中的田野——去观察自己、了解自己、认识自己,这个可能是对所有人来说最有意思的地方。

田耕老师:刚才丹丹评论的时候用了一个日语的词叫“话术”,它有点像修辞术的含义,在社会科学里面,很可能研究者听到的只有话术,这是我们面临的基本局面,当然今天很多人会说做社会研究就是要把话术当成一种别致的事实,你不可能在话术之外找到一个所谓客观的事实。这意味着绝大部分情况下面对诬告、夸大委屈和损失,或是夸大自己在占理上面的优势,已经得不到话术之外的任何信息,但你还必须要得到一个相对衡平的对社会世界的理解,这就像“断狱”。

这两方面有一些非常基本的关联。为什么要接受我们只能听到话术,因为一个人再歪曲自己接受的事实,它背后有个一以贯之的东西。这包含两个基本的方面,第一是他想要什么,不管是情上面的利益或者是实质的利益;第二个就是他的顾忌。所以话术代表的两个基本层面需要我们去判断,无论是一个高度冲突性的场景,还是在没有什么事件显得平静而连绵的世界,这两个层面都非常关键。

这是社会学的断狱术,它有一个基本的方法论情理,就跟古代州县官断狱一样,它并不假设从某一个角色那里能听到事实,从另外一个人那里听到的就是是歪曲。但是它有一个轴心,就是你对一些关键事实采取训练有素的反应,这就是和记者不太一样的地方,因为报道记者会在某种程度上非常高超的铺陈里面,丧失了对观念情理的把握,而对我们来讲,观念情理的把握就是最能够揭示跟你说话的人的利益和他的顾忌所在。

所以大家今天对田野充满兴趣,主要是因为这种聆听被夸大事实的状态在社会生活里普遍存在。比如我有学生做法庭研究,其实今天的法官面临的情境和做社会研究非常接近,法官并不认为当事人有一方会特别占理,他必须对关键的事实保持相当的警觉,这是他训练有素的一部分,同理社会科学的训练部分就在这里。