许多田野可能其实没有带着一个明确的所谓“研究问题”进入,也不一定能够完全得到符合预设的经验材料。田野的过程似乎像是不断提出问题、经历对问题的问题甚至对问题的推倒,慢慢找到可能的方向的过程。其实我们整个研究和关注的路径充满了分叉和偶然性,可能这个分享也是希望真实地呈现田野过程:一个问题带来另一个问题,遇到了一些分叉,有的走下去、有的没有完全走下去,留待之后慢慢收拢和补充的过程。或许也希望能给大家带来一些经验以及信心,因为田野不一定一帆风顺,但是,如果坚持最初的问题和关切,即使它被证明是假问题,在之后也可能找到一些回应与解答。

【从人口疏解到城中村地图】

1.问题缘起:从“人口疏解”开始

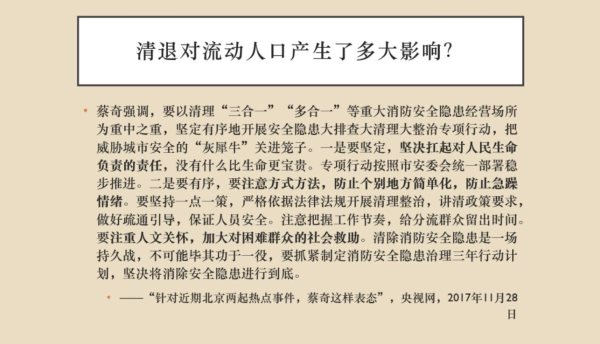

我们的田野大致围绕两个主题,一个是北京内的城中村,另一个是在寻访城中村过程中慢慢接触到的经租房业主的抗争经历。最初的关注开始于2017年底大兴大火之后的疏解运动。在那场被媒体称为北京切除的大整治中,我们当时很简单地觉得应该去关注这个大事件,并且模模糊糊有了一个问题:疏解到底给流动人口造成了多大影响?此外,去关注城中村,也是希望能够走出“想象”——城中村三个字上集结了太多不同的叙事,无论是作为底层打工者的聚集地还是作为城市中脏乱差、流动人口聚集的地方。因此,当时直觉地想看疏解对于“流动人口”有什么影响。

为了回答最初的问题,我们去了一些典型的疏解点(比如崔各庄):在疏解现场看到一片片残垣断壁,第一印象很是震撼。但是在访谈的过程中却发现这个点不是全部腾退。进一步访谈发现,是否腾退似乎与土地的权属有关,村集体土地、农民自建房往往被疏解,出租给村外企业的也要疏解,而如果是另外一些国有的土地就没有疏解。因此,在去过现场之后,除了流动人口在疏解中何去何从的问题以外,又有了一个新的问题,疏解以何种方式进行,最终产生了什么结果——是对城中村的连根拔除,还是不完全的“腾退”。

2.最初的尝试:学校周围的城中村

对城中村有一些模模糊糊的印象之后,我们的问题主要关于两个方面:一个是较为宏观的层面的,关于城中村的疏解模式;另一个是较为具体的,是去了解里面租户的生活。

借着城市社会学的组作业,我们和一些同样关注这个问题的同学去了几个学校附近的城中村。第一次真正进入,最直观的感受其实是城中村内部的多样性。我们也由此开始反思自己之前关于“流动人口”的想象——流动人口的说法用一个笼统的词汇罩住了特定人群内部的多样性,实际上不同的租客、不同的城中村之间是很难概而论之的。

在最初的调研中,我们最主要的发现之一就是城中村里的住户非常多样。城中村往往被想象成一些底层劳动者聚集的地方,但是在城中村调研的经历让我们更直观地感受到了里面人口构成的多样性:互联网上班族、附近大学来租房的学生、考研同学、外卖小哥,征地后进城讨生活的老奶奶,90年代就来北京的小生意人……比如对附近的上班族,城中村其实提供了一个“低成本生活区“,这样他们可以攒下更多钱投入未来的发展。

第二个发现是,不同于之前的想象,城中村也不是一个闭合的聚落。此前看过关于浙江村的研究,有许多基于同乡、同行的网络,但是在我们去的城中村里,大多数住户都是一个以个体打工者的形象出现的,同乡支持和社会网络显得不那么重要。面对腾退,他们也都是自己找房,没有什么共同行动。

至此,这两个发现让面目模糊的所谓“流动人口”的面貌逐渐清晰和具体起来,也让我们认识到,关注城中村的问题必须具体地去到现场,甚至在不同的现场之间比较,而不是停留在一个模糊的大问题或者一个先有的预设上。

也是到这里,我们发现了一些关于城中村进一步挖掘的东西。因为想了解疏解怎么影响他们的生活,我们就去询问住户关于疏解的问题。在访谈中,我们发现疏解可能不是一次性的、彻底的。通过我们的访谈和观察,发现城中村中更常见的疏解、控制人口的手段是调整租住人数:把上下铺的多人群租房变成单间,这样带来了容纳人数的降低以及租金的上涨,本身也带走了很多承受能力略低的人。

那么,我们便有了一个新的问题:北京城中村的疏解模式到底是如很多人所想象的一次次大范围的疏解,还是以一种日常化的、渐进的方式去完成的“腾笼换鸟、”“城市更新”?在具体社区中,疏解又是如何展开的,能够影响哪些人?是以一波集中的运动让城中村的住客“消失”,还是以一些不那么显著的方式去改变城市的面貌?而城中村疏解的目的是单纯为了疏解人口,还是涉及城市土地开发的其他规划?这可能需要我们与更整体性的视角——整个北京的历时性变化——结合起来,也就是说,不是把城中村的变迁看成单次事件的结果,而是一个累积的变迁过程与各种政策的叠合。

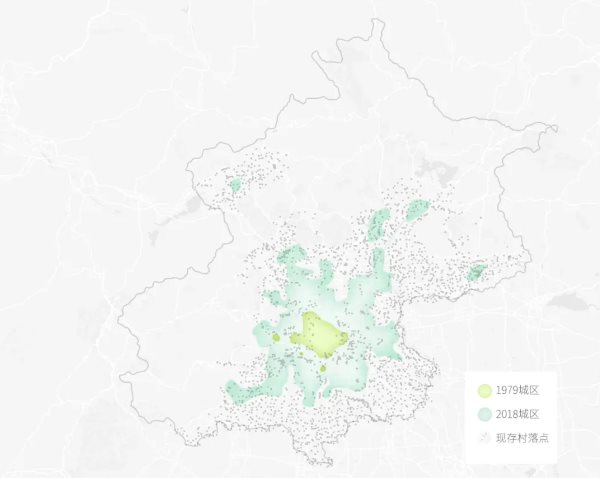

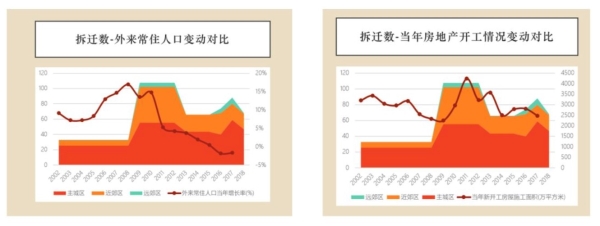

3.从局部到整体:绘制地图

如果需要全景式地了解关于城中村的历史变化以及拆迁模式,这样一个宏观的、涉及整个城市空间变迁的问题,并不能通过简单的走访几个村子得到答案,所以我们决定从更宏观的角度去观察。于是,我们便设想去画一个关于北京城中村历时变化的地图。

但是,城中村地数据并不像设想得那样容易获取。现有数据库如cnki、google scholar 中的资料不尽人意,有的质量较差,有的则只包含一小部分数据,而且也并没有完全针对城中村的历时数据。而且,由于当时并没有掌握各种数据分析或图像解译的技能,为了获取一套比较理想的数据,只能自己通过卫星地图去进行比对。

在街道的层面,城中村的外观并不那么好辨认;但如果是从鸟瞰的角度,城中村的形态与城市建筑大为不同。城中村的街道往往更狭窄,建筑密集,排布不规整。因此,这意味着通过 Google 地图的卫星遥感影像,可以识别出具体的村落位置;而只要将不同时间的卫星影像进行比对,就可以发现哪些村落于什么时间点前后被拆除。

于是,我们就把北京中心六区划为 12 个地块,分给 12 个同学,开始对北京城中村进行地毯式的检索和手动标注。但这其中也遇到了不少困难,比如,一些村落只被拆得只剩下零星的几栋,给村名的标注和辨识带来了不小的困难。但无论如何,到2019年3月时我们已经 完成了北京市平原地区3000多个村落点的标注和分类,这样就得到了一份比较整全的北京市村落点历时性变动的数据。

我们对这份数据也做了一些初步分析,也确实得到了一些结论:拆迁速率呈现出一个倒u曲线,高峰在2010-2012年;拆迁的空间并非典型地不断外推,近几年既出现了超远端拆迁,也有内部再拆迁。这些结论或许可以通向更多的研究和问题,但对于我们有一个宏观的认识来讲已经足够了。回到田野中、从上帝视角回到人的视角是必不可少的,因此我们按图索骥、却在机缘巧合中遇到了新的人物和故事。

【从古建家庭到经租房群体】

1. 偶遇古建家庭:聚焦抗拆户的抗争

正如之前所说,接触到抗争也是田野中的意外发现。因为之前接触了一些城中村,我们大致确定了本研的范围,所以暑假的时候,我们就集中开始田野。通过北京公布的棚改计划,当时打算找一些学校附近即将拆掉的城中村了解情况。当时主要的问题还是关注城中村的腾退如何进行,其中的租户又如何反应。计划中线上线下同时找人,一方面是实地跑,另一方面是加了拆迁群在线上约人。

可是当时,访了很多人,基本都是房东,大家主要的关切都是什么时候拆迁、赔多少钱,对于更上面的政策、变迁等几乎没有涉及,这让我们有些找不到方向。但可能这也是因为我们对研究错误的预设:我们最初聚焦的是租客,可是其实在改造中那些租客是很少有话语权的,我们接触的租客的状态其实是到处搬迁和寻找的,不一定是扎根在一个特定的社区。但是如何获得深入的材料,去进入他们的生活选择,仅仅是偶遇式访谈还不够,需要更深入的接触。当时也缺乏一个进入的口子或是机会,我们进入田野的时候,城中村改造已经开始,租客一般已经被要求搬走,能够接触到的基本就是房东了。

不过田野中充满了巧合,机缘巧合间会有其他发现。一次去到海淀区的某一正在改造的城中村,敲了好几家还留在那里的人的门。结果遇到一户人家,房子是几百年的古建筑。他们给我们展示了很多资料,虽然村委会、拆迁办三天两头过来,甚至有时候还有不明人士到他们的院子里闹,不过他们看起来还是比较有信心,所以我们就想问这种信心或者底气来自何处?

每次过去,他们就摆出各种各样的证据,从政策文件到各种法律,而且他们非常擅于利用政策文件里做文章。他们甚至介绍了一个到处替人打官司做代理的老爷爷,仿佛民间法学家,也住在这一片,同样可能面临棚改。通过他们,我们还接触到了一群同样在跑历史遗留问题的人,当时觉得可以在这里继续挖掘下去。我们发现,这些人与有关部门周旋的方式非常有意思,策略性地利用各种政策资源,并且指向了一个抗争网络之间的相互支持。我们当时就想,或许可以以这个古建家庭为中心,看他们以什么样的筹码在这里继续和有关部门周旋,或者是这一片区的钉子户是否存在一个相互支持的网络……

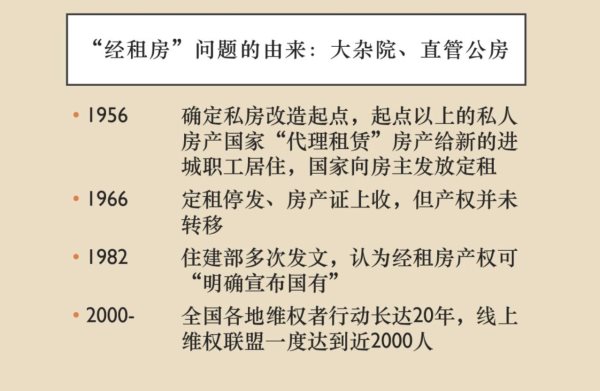

2.从古建家庭到经租房:抗争网络的发现

于是,我们的问题又从古建家庭抗争的个案转移到了经租房这一个抗争的群体上。我们跟着其中的核心人物,得到了看他们上访、和他们一起吃饭“团建”、参加他们的小座谈会等等的机会,逐步接触到了经租房的抗争群体的很多核心人物,然后开始聚焦于此。因为之前已经感受到了古建家庭抗争的独特性,它如何最大限度地利用政策资源、利用各种依据,这种特点其实来自于经租房抗争群体的“影响”,而这种抗争方式也像是一种传播中的实践智慧。

我们最终也着眼于他们为什么要采用这种抗争方式。之前的研究主要把它和中国的制度环境联系在一起,在特殊的制度条件下,抗争能够维续,就需要保持在一个合法框架下。但是我们还想追问:既然保持在同一框架之内,为什么抗争者内部还有很多路线分化呢?关于这个问题,可能最直接的解释是认为,诉求的差异、或者阶层背景、生活环境等等的差异会导致分化,但是这种理解背后可能又有些问题——其实我们大二和其他同学做过一个业委会抗争的研究,当时就把内部的分化解释为阶层背景(主要是在体制内位置不同)造成的。可是这种解释总有点决定论: 似乎一个人有了这些经验,他就会这么想、这么做,但是外在环境和行动者选择之间是否是绝对的因果关系?所以这次我们可能更关注从行动者自身出发,去解释分化的问题。比如,在这样一套结构约束下,其实还是有很多机会,留给行动者去自己选择和建构。这个解释当然还是不充分的,我们可能希望接下来去通过进一步的经验观察去思考这些选择背后的意义。

最后,老师们对于两位同学的经历分享作了点评。

凌鹏老师首先肯定了两位同学的工作,同时指出,经租房抗争的历史性可能是未被关注到的一点,对于共和国历史的理解可能会贯穿抗争者对于合法性的建构模式;而对于产权问题的理解、对于自己权利边界的理解也贯穿在对共和国历史的理解之中。

林叶老师以自身经验介绍,城中村其实有着更为丰富的元素,而这需要在一个地方停留更长的时间,可以借鉴人类学观察的方法深入地研究城中村的问题。

杨善华老师认为,在田野调查中,最重要的是实践,而不能仅仅停留在书本。对于人口疏解这样的行为,需要对社会政治的整体理解:通过现象判断这个决策是如何做出的,执行过程中发生了什么样的变通和扭曲,也需要去思考其中的城乡关系和城市化进程。社会学研究需要培养对文本和政治的敏感。

周飞舟老师指出,同学们去田野最好的状态是不抱着写文章、或者发现新东西的心态而去,这一点和地图背后的隐喻相贯通,即田野工作就像地图比例尺的缩放一样、是一个从天上不断下潜到地面的过程,要努力下潜到田野的情境中去,从城市规划者变为城市漫步者,将目光聚焦到行动者的身上。田野更是为了就是为了破除帽子和预设。在现在的阶段,同学们的田野更应该去蹲点深入观察,而不是打一枪换一个地方。

田耕老师总结,田野中往往遇到各种困难,首先需要把最初进入田野的“问题”当真,继续下去,才能渐渐找到真问题。面对不同的田野问题,有着不同的观察分析结构,但相同的是无论是行动组织还是具体的行动者都有着自己的生命结构与历史,并且在同一个空间中交织。并且,希望田野工作坊的尝试,能够为大家带来一个讨论与交流的机会,并作为本科生教育的一部分持续下去。