焦长权 | 传统时代的“堰塘经济”

编者按

本期内容为北京大学社会学系系友焦长权(2009级硕士,2012级博士)所著硕士学位论文《治水的历程:治水变迁中的国家与农民》的第二章,指导教师为郑也夫教授。

《治水的历程——治水变迁中的国家与农民》这篇论文试图回答两个问题:一是漳河灌区过去一个世纪治水演变的过程和机制,二是1949年以后治水变迁中的国家与农民关系。文章写作交叉使用契约、档案和访谈,内容丰富生动。由于文章较长,在此选取登载第二章《传统时代的“堰塘经济”》,以飨读者。

本次推送节选的这一章集中叙述的该地域传统时代的灌溉系统,时间上限为清末,下限为二十世纪50年代中期的初级农业生产合作社的全面建立。本章主要考察了荆门地区传统时代的堰塘系统与农业生产之间的关系,即作为水稻生产最主要的战略物资的“水资源”与小农家庭的农业生产之间的关系。从清末到新中国成立初期这段时间中,该地区最主要的灌溉水利系统是堰塘系统,堰塘周围的耕地拥有者以堰塘为中心形成了一个“水利共同体”,这一“水利共同体”以“水、地、夫、役”相结合为原则,而国家公共权威则通过土地“契约”这一法律文本来确认和保障水、地的严密结合。小农家庭和“水利共同体”之间形成了一种“统分结合”的 “双层经营体制”。土地改革以及随之兴起的各种农业生产互助组延续了这一传统的“双层经营体制”,但这一体制在后续改革中被打破了。这一历史经验对于反思彼时在该灌区形成的大型水利系统由于无法与农民完成交易而闲置不用、农民又投入巨额资金自建一套无法抵御干旱的灌溉系统的“制度性旱灾”有重要启发。

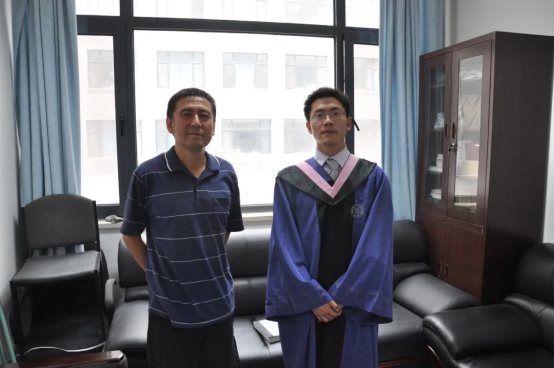

郑也夫教授(左)与焦长权博士(右)。

焦长权,湖北恩施人,北京大学马克思主义学院助理教授。本科毕业于华中科技大学社会学院(2005-2009),2009-2016年就读于北京大学社会学系,分别在郑也夫教授和张静教授指导下获得硕士与博士学位,硕士学位论文《治水的历程:治水变迁中的国家与农民》,博士学位论文《九式经邦:项目制与政府间关系的机制分析》。主要研究领域为公共财政与政府行为、党政体制与党的建设。代表成果有:《资本下乡与村庄的再造》(《中国社会科学》2016年第1期),《从分税制到项目制:制度演进和组织机制》(《社会》2019年第6期)等。

焦长权博士论文答辩合影留念。

传统时代的“堰塘经济”

焦长权

目录

第一章 导论

第二章 传统时代的“堰塘经济”

第三章 灌区的诞生

第四章 灌区的瓦解

第五章 “井田“的兴起

第六章 水利组织的“单位化”及其治理

第七章 结论与讨论

已有研究对于江汉平原的“第一层水利系统”,如长江、汉江大堤等,已经做了细致有力的论述,同时对于“垸田”农业系统(“第二层水利系统”)的研究也较为丰富,对二者之间的关系也有发人深省的探讨。但对其灌溉水利的探讨,特别是传统时代的灌溉系统的研究却很少见到。

本章将集中叙述的该地域传统时代的灌溉系统,时间上限为清末,下限为二十世纪50年代中期的初级农业生产合作社的全面建立。因为从1952年土改到初级社的全面建立,虽然通过新政权引导在农村建立了大量的农业生产互助组,但是这些互助组织其实是承袭了传统时期农业生产所内生出来的合作需求,并未改变小农家庭生产的本质特征。1955年以后初级农业合作社的全面建立,才彻底改变了小农生产的性质。

一 堰塘、土地与耕作

(一)堰塘系统

“塘为水池,堰是堵水的堤坝,根据其结构形式和库容大小等情况,又有堰、塘、垱、坝的俗称”一般来讲,农民将在“冲”地的上方或塝地处通过人工修筑拦水坝而形成的蓄水工程叫做“堰”,而在稍微平缓的地带主要通过挖坑而形成的水池叫做“塘”,在小港沟处自然形成为主、人工修筑为辅的蓄水深沟叫“垱”,人工拦截而成的则叫“坝”,垱、坝相对塘、堰来说要少很多,而塘、堰的区分又不甚明显,故当地农民将之统称为“堰塘”。

图为屈家岭遗址全景。图片来源:湖北省人民政府官网。

“堰塘”,即笔者所谓的江汉平原区的“第三层水利系统”,在该地区特别是平原内部孤丘、边缘低丘、坪坝地带等发挥着关键作用。在传统时代,“堰塘”是这些地区农民生产生活的最重要的基础设施,同时具有灌溉、人畜饮水、养殖等多种功能。堰塘系统在江汉平原的历史非常悠久,要远远早于宋代出现、明代以后大规模发展的“围垸系统”。据考古发掘,江汉平原边缘低丘地区的许多遗址都是“堰居式聚落”。“堰居式聚落”就是人工小水库,不仅蓄存山地降水,以备生活之用,而且将堰塘水做日晒升温处理,再灌溉河谷内种植的水稻,以使水稻增产或稳产。著名的屈家岭遗址就是一个“堰居式聚落”,京山三王城遗址则更为典型,遗址海拔108米,遗址中心约102米以下为“擂鼓堰”,经对现存小土坝剖面勘察,推测土坝可能建于西周以前,而东堤则为人工堆筑于屈家岭文化时期,中心水塘约可灌溉水田300亩。

在收集到的清末明国时期买卖房产的契约中,也有两份有这种记载:“随房屋土坑一个”、“房侧洞子一个”一并出卖。在村中调研时,笔者也发现绝大多数农户房屋旁边都会有一口大堰塘以利淘洗等生活之便。访谈中,沙山村年纪最长的萧良才老人告诉我,解放前堰塘极其重要,新修住所首先考虑就是房屋附近是否有合适的地方挖“洞子”(小堰塘)或者已经有大堰塘存在,因为堰塘是当时人畜饮水的来源,没有堰塘无法生存。一般家境稍微殷实的农户在自己修建房屋的同时在屋侧开始开挖一个“洞子”用以蓄水,而后每年对其进行扩大挖深,从而逐步形成一个能够满足家庭人口生活用水的堰塘,堰塘中同时放养鱼苗以作养殖,这种堰塘叫“宅堰”。可见,“堰居式聚落”一直是江汉平原低丘地区的主要居住和生活形态。事实上,一直到20世纪80年代中期,除区镇单位和极少数村组掘井取水外,该地农民生活用水都还主要依赖堰塘为主的蓄水系统。

图为作者在做田野时所阅读到的《荆门市土地志》所载土地交易契约。

据《荆门市水利志》记载:“荆门市平均年降雨量977毫米,平均年蒸发量1837毫米,降雨少于蒸发,干旱频繁,素有‘旱窝子’之称”,新中国成立前,农田灌溉主要依赖堰、垱。1949年,全市共有大小堰、垱86320处,蓄、引水量5400万立方米,其中丘陵区83805处。(《荆门市水利志》,1985:119)堰塘不仅密布荆门,整个江汉平原地区均是如此。我对江汉平原区16个县(市)在1949年时拥有的堰塘工程进行了统计:

.png)

可见,1949年以前该地区农田灌溉主要依赖于堰塘系统。对于堰塘系统的依赖还不仅局限于笔者所说的江汉平原边缘的岗地、低丘地区。就是如江陵、石首、监利这些江汉平原中最为核心的平原湖区,也有大量农田依赖堰塘系统进行灌溉;这些湖区县市依赖堰塘灌溉的农田即是我所说的那些平原内的孤丘地带,这也得归因于江汉平原中的“大平小不平”的地貌特征。另外,就是那些平原湖区的核心地带,甚至“垸田”内部,也经常受到干旱的威胁,所以在一定程度上也需要塘堰。

(二)土地等级

堰塘系统是传统时代最重要的灌溉设施和农业生产保障,也是决定土地好坏的关键因素。下面,我从土地改革时登记的“农业税土地产量负担分户清册”(以下简称“清册表”)来分析当时的土地等级。先看一份相应的“清册表”:

贺法旺,贫农,家庭人口5人,耕地总亩数14.28亩,其中水田9.12亩,旱地5.16亩。根据当时的土地产量状况,其家庭年收入被预计为2991斤粮食,对他征收农业税的比例为14%,但同时减免73斤,故实际负担数为419斤。其所拥有的耕地等级及预计产量如下:

.png)

通过对村落中老土改干部的访谈,同时浏览近1000份“清册表”,我发现划分土地等级的最主要标准即是土地的水利条件。如贺法旺的耕地中,同是杨堰周围的四块水田,其土质等各方面不会有太大差异,主要差异是处于堰塘的不同位置。第一块处于冲田,放水容易,故为一等田,产量可达350斤。后面三块处于塝上,则产量只有220到280斤之间,产量差额近三分之一,故等级为三、四、五等。而贺岗上的一块旱地则成了六等田,产量只有100斤,只有一等地的七分之二,另外一块则是湖田,由于无法排水而受涝灾,产量只有100斤。再看同村另一农户的例子:

贺常金,成份贫农,家庭人口7人,拥有土地共20.28亩,其中水田16.44亩,旱地3.84亩。他有两块冲田均在贺大堰冲,其中一块1.32亩为一等田,另一块3亩为三等田,其余有一块低塝田1.2亩也为三等田,接着就是9块塝田,其中四等田三块,五等五块,六等一块,其余为四块岗田全部为六等田,同时也是旱田。可见贺常金拥有的土地类型更加多样化。

土地等级划分基本按照以下规则进行。一般能够很好保证灌溉的冲田划分为一等,稍差的可为二等;塝田中最好的(一般为低塝田)可划分为二等,其余皆为三、四、五等,最差者可划分为六等;岗田绝大部分是无法灌溉的旱地,基本都划为了六等,极少数棉区旱地划分成了三、四、五等;大冲底部的田叫“底冲”,由于排水困难而被划为四等或六等;还有一类田为沿湖泊边的“湖田”(或“淹田”)由于经常受涝灾而大部分划分成了六等,极少稍好者为五等。下面从总体上看一看1949年前后该地区的整体水利条件和土地等级状况。

.png)

表3呈现出土地改革后的一个大乡的土地等级及产量预估情况。据该表可算出:全乡水田平均产量为260.03斤,而据农业统计资料记载,1949年全县水稻平均单产279斤,与我们的计算完全相符。全乡旱地平均产量为134.3斤,当时主要旱地作物为小麦、蚕豆、豌豆等,1953年高阳小麦种植面积1.3万亩,平均单产53.8公斤,与我们的分析也基本一致。新贺乡旱地占耕地面积总量的五分之一,水田占五分之四。

据《荆门市土地志》记载,在1938年国民政府“湖北省农村调查报告”中,全县总耕地面积137.6万亩,其中水田103万亩,占总耕地面积的74.84%,旱地34.6万亩,占25.16%。而1949年精确统计,全县总耕地面积179.95万亩,其中水田140.61万亩,占总耕地面积的78.14%,旱地39.34万亩,占21.86%。1952年到1953年土改期间,查田定产,核实耕地面积和鼓励开荒,1957年时,全县耕地面积达189.9万亩,水田占77.36%,旱地占22.64%。可见,全市旱地面积大致在21%到25%之间徘徊,而新贺大乡旱地刚好占20%(相邻的小庙乡的旱地比例为19%,与新贺乡大体也一致),这稍微好于全县的总体情况,原因是因为荆门市西部有少量山区地带,而我所调查和统计的原新贺乡、小庙乡境内无山区。

图为作者搜集到的“中农韩祖英土地改革后农业税土地产量负担清册表”。

下面再看水、旱地的等级。旱地的最高等级为三等,而其中四分之三为六等,甚至有100余亩旱地为年产50斤的八等土地。而据我对大乡内部各村土地等级的分析发现,就是那仅有的少量被划分为三、四、五等的旱地也全部为当时平原棉区耕地(属于今吕集村,由于沙地种植棉花,折算成粮食定为三、四、五等地),其他各村旱地全部为六等土地。就水田而言,全乡水田中只有不到24%的耕地年预计产量在300斤以上(即一、二、三等水田)。另外有22%左右的水田年产量在260到280斤之间(三等中的下等和四等水田);全乡剩余超过一半的水田产量低于240斤(四、五、六等),其中除极少数“湖田”(六等中的大部分)是因排水困难以外,其余绝大部分都是因为处于“塝田”而难以灌溉。

沙山村当时隶属于新贺乡,由表4可见,全村总耕地中的24.6%产量在350斤以上(占水田总面积的29.8%),另外有22.5%的耕地产量在280斤左右(占水田总面积的26%),另外水田面积中的45%产量在220-240斤之间,旱地占总耕地面积的21%。总体来看,沙山村的情况略好于全乡的整体情况。

.png)

其实,新贺乡所处的地域还是全市灌溉条件较好的地区之一,但1950年代初全乡总耕地面积中也只有不到20%的耕地有较好的灌溉条件(产量达到300斤以上),另外有不到20%的耕地有一定的灌溉条件(年产量在260到280斤之间),有超过六成的耕地灌溉条件极差或根本没有灌溉设施。1949年荆门市整体“蓄、引水能力0.54亿立方米,加上部分泉水,有效灌溉面积35万亩,旱涝保收面积20万亩,分别占总耕地面积的19.4%和11.1%”。这与上述分析是一致的。

(三)耕作制度

与较为低下的水利系统相对应,20世纪40至50年代初,该地域也形成了一套相应的作物搭配和耕作制度。由于80%的耕地属于水田,水稻自然就成了最主要的农作物。民国时期,约有一半的水田一年只种一季中稻,冬季休闲,“冬泡”居多,用于蓄水,冬水不足,则进行“冬炕”,恢复地力。另一半水田则一季中稻,一季绿肥,绿肥有大麦、蚕豆、豌豆等品种,以大麦为主,或大麦与秕豌豆混种,农民叫“夹毛癞”,大麦、蚕豆和豌豆的80%沤作中稻底肥。每年沤肥数量的多少因春雨迟旱而定,雨水来的旱就多沤,雨水来的迟就少沤,遇到天旱就收作口粮,因此也被称为“双保险”。旱地春季种植棉花、粟谷、红苕、苞谷、芝麻、绿豆等;秋季种小麦、蚕豆、豌豆、油菜或休闲。

1949—1955年,依旧延续着中稻与大麦一年一熟或两熟的种植安排。这种耕作制度的特点是,水田秋季以中稻为主,夏季以大麦为主,大麦为中稻服务。通过大麦与中稻连作,实行了“水旱两划”,恢复地力,趋利避害,调节水肥矛盾。“调解水肥矛盾”是这一作物搭配制度的最主要功能,即为了适应亚热带季风气候下降雨的年内、年际变化,扩大水稻种植的灵活性,总体原则是“以水为主、以肥为辅”,春季的主要任务是给水田最多的接受雨水的灵活时间,有些甚至在冬季即开始“打冬水”进行“冬泡”。

同时,为了农田能够更好蓄水,农民过去对水田耕整很精细,有“犁头壁耳能肥田”的说法。冬闲田一般“三犁三耙”,即水稻收割后,乘墒起板,无法排水的低冲田进行冬泡,次年三月,春雨后乘墒耙一次,随后又耕耙一次,插秧前再过一次犁耙,耖平后即可插秧。夏收作物一般在前作物收割后,即耕耙一次,插秧前再耕耙一次,耖平后即可插秧。这种耕田技术最主要的特点是“乘墒耕作,严防渗漏”,对于塝田而言,耕、耖之后还要仔细的“糊田埂”,以防止漏水。水稻下田以后,还要进行“中耕薅草”,一般用脚薅草,后来又用秧粑子、秧括子除草。一般插秧5—7天后,除头道草,此后根据草情大小,再除草和中耕1—2次。分蘖末期,灌浅水泥草,待稻田紧泥后上水,水稻打苞后,停止中耕除草。

薅草的作用主要有两方面:一是清除杂草;二是通过用脚薅草将农田中的因干旱而生的裂缝或者田埂旁的各种漏水缝隙用泥巴堵住,以蓄水保墒。无论是“水旱两划”的作物搭配还是“精细整田”、“中耕薅草”的耕作技术,其主要目标都是“保墒蓄水”,“保墒蓄水”成了该地传统时期农业生产的关键。有研究指出,正是古典农业中的“中耕保墒”耕作技术和毛泽东时代的“灌溉保水农业”耕作的双重消失,后来的只管种、浇、收的粗放的“懒汉农业”的兴起,导致土壤蒸发年均加大890亿立方米,从而改变了水资源平衡,导向了“制度性干旱”。

二 产权与运行规则

下面先看该地土改前的土地分化情况。由表5可见,1949年地主占土地总量的53.16%,户均土地达210.96亩;其次为中农,占总量的32.92%,户均占有土地13.5亩;而贫农占据土地总数3.25%,户均占有土地仅0.95亩,但占据了农户总户数的53%。1932年,全县有佃农22980户,占总农户的30%,1936年,佃户增加到29678户,占总户数的32.78%,1940年日军占领荆门,该地阶层分化进一步恶化,到1948年,全县农户90321户,佃农29687户,占32.8%。

.png)

可见,在土改以前,该地的土地分化相当严重。比如荆门城北地区四大家地主占据土地均超过一万亩,沙洋地区第一大地主陈致大拥有土地达三万亩。由于该地“水”、“田”一直是一种不分状态,土地占有的巨大分化同时反映出不同阶层在“水”资源占有上的分化。结果,不同阶层的堰塘所有权、使用规则等就有了差异。由于中农占据了总农户比例的38.2%,同时又是拥有土地的“自耕”阶层的主要代表,下文先对其进行解剖。

(一)“自耕”农的堰塘

在传统时代,“堰塘分私有和公有两种,一户所有的为私堰,多户所有的为公堰,土地买卖租佃时,堰垱随田走”,因此,下面先从解放前的土地买卖关系来讨论。如果要买卖土地,先由卖方写出“水准字”,标明卖主姓名、出卖土地数量、四周界址、灌溉水系等项目;需要买田者则由中人与卖主协商议价,双方谈妥后,买方交钱,卖方写出卖田契约并画押,中人亦在契约上签名,一式三份,再到官府缴纳土地买卖税、盖印,俗称“红约”。

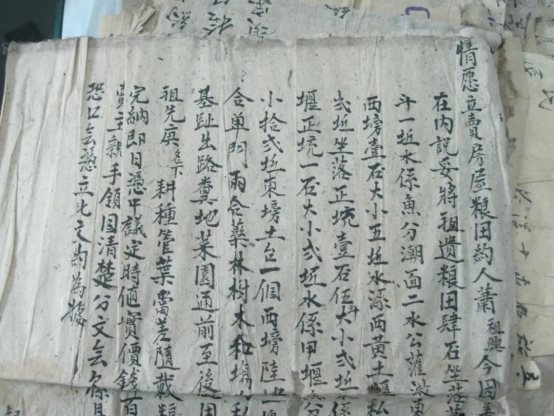

图为作者在田野中搜集到的萧祖兴土地交易契约(部分)。

根据笔者搜集到的地契、档案和口述资料,出卖土地最活跃的人群是该地的“自耕”阶层。他们虽然拥有一定的土地,但是确难以抵挡日常生产生活中的各种风险,一旦走投无路,则将土地典卖。而地主或富农阶层则有更大的抵御风险能力(户均占有土地分别达210亩和40亩以上),出售土地的行为要少很多,而贫雇农只有极少量的土地(户均不到一亩),亦不是土地出售的主要主体。因而,我们可大致以土地出售契约中记载的“水土关系”来窥测解放前“中农”群体在灌溉设施上的拥有和使用情况。如以下三份耕地买卖契约:

情愿立永卖粮田立约人王定远,今因移价别置,请凭中人王祖德,徐祖三等在内说妥,将祖遗水田四石五斗、私堰二口,灌汲水路系接山水灌堰;白田草山一形,瓦房草屋一所,门扇俱全,禾场、石磙、米碾一副,栾林树竹通前至后一并在内;随载原熟粮在方乡八甲王遇春、平四八甲张必相二户完纳,凭中出卖于王士学名下管业耕种,当差当日凭中议定时价一百九十串亲手交予定远领回,分文不欠。自卖之后,田任买主耕种,粮任照户完纳,系是自卖己份,不与外人相干,恐口说无凭,特立文约为据。

中人(略),四址抵界(略)。

大清咸丰二年十月。

立水准字人叶丁氏,情因年迈,衣木棺椁无着,特请凭中人叶泽阶、叶成章等商妥,将己份粮田房屋一份,座落屏墙屋(场),水系公新堰,灌溉五斗,大小二丘,私湾堰一口,灌溉四石七斗,大小十五丘;门前藕坑一个,南边草场一形,瓦屋一所,大小八间,厕所一个;门扇俱全,挑阁檐椽,随田树木,车墩水沟,剅眼埠头,鱼份底水,堰堤土台,栾林树竹,禾场石磙,粪厂菜园;基址隙地,东以园边为界,西以宅田为界,北以公山为界。随载秋粮在东七叶续祖户内过割完纳。一并凭中出卖与叶纲丙名下管业耕种,三面议定实价洋十八万八千元。当日凭中交予卖主亲手领回,分文无欠。此系自卖己份,无与亲族人等相干,自出卖后,永无异说,恐口说无凭,特立此永卖粮田房屋文约字为据。

中人(略)

中华民国三十五年二月初二立

情愿立卖粮田房屋约人萧祖兴,今因差事不便,自己请凭中人◇等在内说妥将祖遗粮田四石座落萧家湾背后,宅前尺子堰坎下一斗一丘,水系鱼分潮面二水,公堰灌汲,东塝四斗二丘水系黄土堰私灌汲,西塝一石大小五丘水系西黄土堰私灌汲,公厂子堰倒灌汲三斗二丘,堰正冲一石大小二丘水系甲堰鱼分潮面二水西剅出水公灌汲,共计大小十二丘;东塝土台一个,西塝陆地一块,数厢草房一所,大小数间,双门二合,单门两合,栾林树木,禾场为私,门散板壁,挑阁檐椽,散砖碎石,基址出路,粪地菜园,通前至后,随田草木,碾子公用;一并出卖于祖先庚门下耕种管业,当差随载秋粮在利河十一甲先登祖兴户内过割完纳,即日凭中议定时价◇百四十八串,文正当日凭中交予卖主亲手领回,清楚分文不欠,系是自卖己份,不与族户人等相干,恐口说无凭,立文约为据。

中人(略)

中华民国

由以上的三份从清末到民国时期的契约可见,清末到民国末期,土地买卖制度并未发生甚大变化,特别买卖中对于“水土关系”的规定一点未变。再看一些契约中关于“水土关系”的摘

.png)

可见,这些契约对“水土关系”的规定有两个重要特点。第一,“水土不分,水随田走”。即凡买卖耕地(如果是水田)必须将“水系”(即灌溉来源和方式)记载清楚,堰塘始终是与水田捆绑在一起的。这与我对村落中年纪稍大的老人的访谈相一致,“如果买卖的水田没有相应的水系,肯定没有人买,这是一种习惯”。第二,这些契约中所反映出来的堰塘所有和使用形式多为数户共同所有与使用。在这些契约中,“公灌汲”、“公踏无阻”、“公灌无阻”等字眼特别多,而私堰出现的情况较少。这反映出在以中农为代表的“自耕”农户群体中,堰塘这种水利设施的所有权和使用权为“共有共用”,是一种典型的奥斯特罗姆意义上的“自组织管理”的公共池塘资源。而每口堰塘周围的田块拥有者围绕堰塘的使用、维修等形成了一个小型的“水利共同体”,这非常类似于历史上福建仙游地区水田和水坝相结合的“坝户”或山西的农田与水渠之结合的“渠户”。

当然,由于农户田块的分散性,他们往往同时参加了多个“水利共同体”。可见,在宗族势力不足以垄断水源的地区,水利事业往往由当地居民共举,这种以地缘联系为基础的组织形式,其成员可能是若干村庄、若干宗族或若干个人,就其组织形式而言,一般都具有合股经营的特性,“坝户”往往代表着既定的受水田亩,代表着有关水坝的既定股权。江汉平原地区的“堰塘系统”也属于一种典型的“合股经营”的水利组织。

我们从这些契约可以发现,当地的用水规则已经非常精细化。根据我的访谈和对这些契约的分析,可大略总结出堰塘的灌溉规则:

第一,有些堰塘里面的水分成两层,即“潮水”与“面水”。这是指一口大的堰塘中再镶嵌有小堰塘的情况。具体而言,一个为数户农户共同使用的大堰塘,有时会遇到维修等困难,且有时其中的少数农户想单独挖掘堰塘以多蓄水。那么,此时的办法就是在大堰塘中间进行深挖“洞子”,即小堰塘,小堰塘的挖掘以不损害大堰塘使用为标准;这些“洞子”中的水为参与挖掘过的农户所使用,而那些只参与大堰塘挖掘而未参与小堰塘挖掘的农户则没有使用的权力。结果,原来大堰塘中所储蓄的水仍然为原来农户所共同使用,叫做“面水”,而小堰塘内部所储蓄的水量则为“潮水”。在使用时,有些农户拥有“潮面二水”的使用权,有些农户只能使用“面水”,界限即为大、小堰塘蓄水交接线处。比如,我所调研的沙山村有一个名为“九口堰”的大堰塘,该堰塘在解放前的蓄水量至少有两万立方米,共有12户农户共同使用,其中有7户农户在里面挖了9个深坑,每个深坑深度在一丈有余。此堰塘由于处于两村数个村民小组交界之地,即使解放初期的整修堰塘运动也未对其进行大整修,故虽经过60余年的淤塞,到目前还能隐约看见当年九个深坑的摸样。这些深坑中的“蓄水”即为“潮水”,“潮水”以上者为“面水”。

第二,处于堰塘不同方位的农田在灌溉方式上有差异,主要有剅口放水、车蹬两种。由于一般堰塘处于“冲地”或“塝地”,那些比堰塘地势稍低的农田可通过“剅口”将水直接放到农田中去。“剅口”是堰堤上的放水“涵洞”,有些堰塘只在一个水平线上有“剅口”,有的则安置有“高低两剅”,同时,一般堰塘在不同的方向均设有“剅口”,所以在契约中有“西剅出水”、“低剅出水”、“高低两剅出水”等具体规定。处于堰塘高处的农田则主要是利用水车踏水(“车蹬”),用水车踏水又涉及到“车墩埠头”的使用。“车墩埠头”是在堰塘边修筑的永久性架设水车的设施,到要用水车踏水之时,将水车直接架设到位即可使用,一般为公共修筑,所以在契约中才有“车蹬四面”、“公踏无阻”等关于踏水的具体规定。

第三,契约中的灌溉规则相当精细,有的甚至规定到“灌溉青苗一串水”这种细微的程度。如下面一份契约里关于农田灌溉部分的规定:

“祖遗粮田一份座落草堰正冲二斗五丘,一丘挨连半头四斗,一丘冲中五斗,一丘水系公草堰灌汲潮面二水,高低二剅出水,车墩埠头公踏无阻,官姓门首宅堰公灌汲青苗一串水,荷叶垱倒灌二斗五升一丘车墩埠头戽踏无阻”。

按老农解释,“一串水”意为将待灌溉田块覆水一次,即刚好将整个田块覆盖住。又如一份契约中规定:“水系公阳堰潮面二水灌汲,阳堰与志壁公塘,阳堰堤与志清为公,草木不与志清何涉”。由这份契约可见,同一个堰塘的水、堤埂和堤埂上的草木已经形成了非常复杂的交叉所有关系:卖主与萧志壁共同使用阳堰中的水,但是阳堰堤埂却是与另外一农户萧志清共同所有,而草木却又与萧志清无关。这些表述反映出相应规则体系已相当的精细化。

第四,这种灌溉规则体系得到了村落社会和国家权威的双重认可。特别是国家通过对土地买卖契约的“盖印”使之成为“红约”,从而使其具有了国家保障的“法律效力”,使得这种民间的习惯法规借助于公权力的认可而增强了约束力。当然,民间权威对这套规则体系的认可和调解也在很大程度保证了规则的成功施行和延续。如我收集到一份族人调解放水纠纷的档案:

立公议字人萧叔先庚、侄志清,情因志清放水经过先庚荒丘,今凭祖人先纯、金爹等在内调解,放水时荒丘枻头筑尽出水,随平随筑,随筑随平,先庚无得阻拦,系是公议和平,并无偏庇,恐口说无凭,立此公议字为据。

凭族人:志壁、志亮、雅金、祖文、祖宽

族润清笔

这是一对叔侄在因放水问题发生纠纷后族人介入调解并立字为据的记录,可见民间权威的调解对于灌溉规则和秩序的维持具有很大的意义。

(二)地主的堰塘

地主占有的土地占全地区土地总量的一半以上,且其户均土地超过210亩,他们的灌溉系统如何呢?这需要联系大部分土地的实际耕种者(即佃农)来分析,二十世纪四十年代,佃农占据该地农户总数的三分之一左右,他们主要靠租佃地主土地过日子。土地拥有者与耕种者分离的同时也出现了堰塘系统的拥有者和使用者的分离。经过调查发现,对地主阶层而言,堰塘基本全部为私人所有,且是地主最为重要的固定资产之一,但是,其使用权则为不同土地耕作者所“共有”,即形成一种地主占据所有权,佃户等耕种者共同分享使用权的制度安排。

沙山村9组张家湾子有两口在整个荆门市内都极为有名的大堰,名唤“南江北海”。据《烟垢区水利志》记载:

晚清光绪初年,咸宁民间艺人吴士昌,“划龙船”(一种民间文艺)到此定居,后来,富裕发迹,建房买地形成一自然村庄,世人称之为吴家湾。吴士昌种田深得要领,认识到水是农业收成好坏的关键,为了防止干旱,就雇请人工,在自家田地两条冲头分别修筑了两口大堰,南侧名为吴大堰,北侧名为王大堰,面积共达30余亩,蓄水三万立方米,可灌田近300亩。光绪25年,吴士昌将此田地卖给沙洋人兽桓药铺老板,便在出卖田地的契约上赋诗一首,曰:

南江北海,(代指南北侧两口大堰)

瓦屋一块,(指其所居处所全为瓦房)

活桅杆一对,(指住房前两棵大柏树)

襄河一条,(指住地前一条小港沟)

“南江北海”因此得名,今我区南海乡也取此二堰名之合称也。

(《烟垢区水利志》,1985年手抄本,第67页)

1949年以前,“南江北海”为本村地主张天佑所有。两口堰塘蓄水均超过一万方立方米,属于解放前此地真正的“当家堰”,每口堰塘可灌溉农田100亩以上并保证旱涝保收。我第一次听人提到“南江北海”,是我刚进村不久去访谈土地改革时期的妇女委员黄玉兰和武装委员罗家春夫妇时。黄玉兰回忆到:

“我那时吧,是妇女代表,他是民兵(后来的武装委员),刚刚土改不久,乡里召集去开会说水利建设,其他村的代表就说‘你们村水利条件好啊,有南江北海’,我说好也就那个张家弯子,其他地方也不行”······“其实土改前我没去张家弯子见过南江北海,但是我土改时去那主持开会,发动群众,看张家房子是好,他就是发那两口堰的财”······“后来嘛,我们南海乡搞忆苦思甜每年就是去那里了,因为那里原来又叫张家米库,要不是那两口堰塘,他也发不了那么大的财,所以他剥削的多也主要靠那个堰”。

——4月9日黄玉兰访谈

我访谈中听到二人无数次提到“他就是发那两口堰的财”,我在村里也听不少农民重复这句相似的话,这足以反映两口大堰塘的重要性和对于普通老百姓的心理上的震撼力。土改时,张天佑拥有耕地接近200亩,成为了该村最大地主,其本人不参与耕作,家中有一易姓主管专门打理相关事物。其下辖土地中约有一半租佃给佃农耕种,其余自家经营,所有出租农田均可就近使用其两口大堰灌溉。用水和“水田搭配”的规则与一般自耕农户之间合作使用堰塘的情况相似,地主为了保证能够按时收上租粮,断然不会拆除“水土”之间的搭配关系。这就形成了一种“私有共用”的制度安排。

但是,与自耕农之间共同拥有和使用堰塘最大的区别是,地主拥有的堰塘中很少有“潮面二水”的做法,即大堰塘中基本不可能出现“小堰塘”。地主所拥有的堰塘如果要整修,一种可能是地主雇佣劳动力对堰塘进行修缮,以利租佃和收租,这是租佃关系变换较快时的情形,即地主—佃户之间关系的不稳定,佃户由于是短期租种地主土地,没有修缮堰塘的积极性。另一种可能是,地主与佃户之间的关系非常稳定,即佃户长期固定,在这种情况下,往往是不同佃户之间协作维修相应堰塘,这就与自耕农之间协作相类似。

该地还有一种类似于“庄园经济”的租佃关系形式。即佃户不仅耕种地主土地,且居住地主的房屋,使用地主的牲畜等,但是他们又不是属于地主的佣人或长工,而是与一般的佃户一样上缴租粮。当地叫这种情况为“庄楼子”,即地主不仅拥有一个弯子中的土地,且在邻近修建了房屋,其连同房屋与土地等一并租于佃户管业耕种,地主本身不干预生产生活,只负责收取租粮。联系到上文所说的本地地主平均拥有土地210亩以上,且拥有土地上万亩者亦不为怪的情况,我们就比较容易理解这种类似于“庄园经济”的租佃形式存在的可能及其普遍性。在这种情况下,土地和堰塘的所有权和使用权已经分离,堰塘的使用、整修就都转移给了佃户。

综上可见,无论是以“中农”为代表的自耕农户群体还是地主为代表的“大土地所有者”,他们虽然在堰塘系统的所有权上完全不同,但是二者在堰塘使用权分配上面差异并不大。二者都坚守了两个最核心的原则:第一,“水土不分”。无论耕地和堰塘系统的所有权体系如何变化,不同阶层的土地所有者和耕作者都坚守这一原则,即水田和相应的灌溉水源死死的铆在一起,一直到民国末期这一套规则都没有动摇。第二,“共同使用”。这不是指所有人都一起来平均使用所有的水资源,而是指在一个以堰塘为中心所形成的小型“水利共同体”的成员中,大家按照相应规则共同拥有堰塘水资源的使用权。

(三)土改与规则的延续

1949年初,荆门解放,如全国各地一样,我所调研的沙山村并未立刻进行土改,为了维护政权的稳定性,首先是建立农会,接着进行了大规模的“减租减息、清匪反霸”。1951年,双石乡(当时沙山村属于双石乡第二分村) 被确定为大官桥区土地改革试点乡,大官桥区区公所主席杨吉林亲自担任土改工作队政委入驻双石乡指导土地改革工作。在土改中,对于堰塘这一最重要的灌溉设施的分配也是其中的重要一环。其最主要的变化是:把原来地主富农私人所有的堰塘按照“水田搭配”的原则分配给了贫下中农所有,即在分田之时按照“水随田走”的原则将水资源分配下去。

因此,土改消除了以前部分堰塘“私有共用”的灌溉制度安排,使得村中大部分堰塘资源都形成了农户“共同所有、共同使用”的灌溉规则,即前述的以“中农”为代表的自耕农户群体的灌溉规则体系。因此,土地改革对于农田水利灌溉规则的影响并不大,只是进一步延续和稳固了“水土不分”、“共同使用”的传统规则。借助于大量的土地改革时期发给农民的土地使用证存根,我们对此一时期的灌溉系统做了一个更具体的分析。

土地改革后土地所有权证(存根)。

首先对330户农户的土地使用证存根进行了一个最简单的量化分析。由表7可见,330户农户家庭平均人口为3.8人,每户平均拥有土地18.87亩,人居耕地4.9亩,户均土地块数为7块,故而每块土地平均面积为2.7亩,其中户均水田块数5.1块,面积15.5亩,旱田块数1.9块,面积3.3亩,总体水田比例约占81%。每块水田平均3亩,相当细碎化,但如果与现在相比,算相当严整了,同地区的300户农户,目前户均土地仅为6.7亩,而土地块数已经达到8.6块,每块土地平均不到0.8亩。

.png)

再具体看一份土地使用证存根:

范维元,荆门县第十区小庙乡二分村人,家庭人口:七人。可耕地十段(丘)计三十二亩八分八厘。

他所分到的耕地如下:

.png)

可见,在土改中,“水”与“田”是捆绑在一起的,堰塘资源作为“水田”的附属物分配给了农民。但是,我浏览了400余份相应的存根发现,与解放前通过契约形式来规定相应的水系相比,土改时对于堰塘灌溉的规定简化了许多,绝大部分只指出了相应的公用设施(如公堰、车墩等),但是对具体的灌溉规则基本没有涉及。

此外,另一个虽然微小但是值得高度重视的变化是,有极少数的旱地“搭配”到了堰塘或其他水利设施,在接近400份档案中,有105块旱田条目下记载有附属的水利设施,其中尤其以车墩为多,另外就是公共堰塘。这反映出一个问题:虽然土改时基本按照解放前的“水田不分”的原则将水利设施“搭配”分给了耕地所有者;但是,也有极少数水利设施被当成了脱离水利系统的单独“固定物资”分配了出去,即“水田不分”的原则开始有了松动。“水”、“田”的分离是水利系统走向瓦解的最重要的因素之一,而这一分离在土改时期已经埋下了伏笔。

三 合作的逻辑

(一)水车中的合作

在现代以电力、柴油等为动力的机械设备到来以前,该地农民的提水工具为木制戽斗水车桶、手摇小水车和脚踏(2-6人)水车。其中以脚踏车为主,一般为2-6人合作踏车,踏车时又分为“硬踏”、“踏线坨子”、“踏窝子”等多种形式。手摇小水车主要用于田埂间翻水,翻水高度一般不能超过两尺。1953年后港区刘院乡木工龚德森将旧式脚踏水车改制成风力水车。同时,还相继出现改良水车、蓄力水车,到1959年,全市共有风力水车109部,改良水车5257部,蓄力水车4755部,1960年后,水车逐步被机械抽水代替。

但是,一直到1970年代初,由于抽水机械特别是电力机械和乡村电网的不普及,水车作为最基本的提水工具一直在发挥重要作用,以后由于水泵的兴起才逐渐替代了水车。例如,1959年大旱,火箭人民公社曾于黄荡湖畔梨树垱展开集体踏水抗旱的“奇观”,由李德颜等带队,组织烟垢、沈集、麻城等乡几千名壮实劳力,上百部大水车采用连续19级提水上顶,再通过抢修的五华里抗旱渠道,将水送到了小烟墩集,当时称之为抗旱的“百团大战”,但是“兴师动众声势大,劳民伤财效益差”,千人百车十九级踏上来的水只能灌溉10余亩农田。不仅是在高阳的黄荡湖畔,1959年大旱时,全市的许多地方都出现过这种“战斗”场景。根据我对一些老人的访谈,“踏车”天生是一件需要合作才能完成的农活。陈中怀老人介绍说:

踏车在过去只有男人会,解放后提倡男女平等,才有少数妇女去学踏车,我们土改时那个妇女委员她就是土改后学的,是我们当时双石第一个踏车的妇女。主要是踏车确实累人,你没见过,那一开始踏车一般就好久不能下车,你下来以后再启动就花大力气······过去踏者主要有三种:一种是“硬踏”,那就是4个人来硬的,上车后没人换班,边踏边喊号子,那踏的脚板肿;一种是踏“线坨子”,就是车头有个线圈,你踏车时它转着,一个线坨子踏完需要40分钟,就叫“一线水”。踏一线水以后换一个人上去,就是轮着上车,算是换口气,只能人换车不能停,车停下来下面就淤起来了,“踏线坨子”要多准备两个人;再一个就是“踏窝子”,这是一级一级的踏,一级上来一个水窝子,再从这个窝子往上搬,我们组原来在港里就搞过踏窝子,这个就是不能停下来,一个窝子死了上面的窝子都死了。那个踏车,脚板肿,踏几天车后走路就像鸭子了。

踏车排水和灌溉需要超过一户农户所能提供的成年劳动力,使得农民之间除了合作别无他途。比如陈中怀所说的合作踏水,由于需要4-6名男性壮劳力,一个家庭一般难以单独提供,就只能数户“串工互助”。不仅如此,很多时候水车本身也是“数户共有”,在农业合作化初期,对于水车这种大型农具如何作价专门做了规定。根据我对老人的访谈,如果要“夹一架水车”,其花费是不少的,既需要大量本地并不盛产的高质杉木板,同时还需要数个木匠联合打造几天,总共加起来,最少要合10余石稻谷,对于一般的自耕农来讲,这是一笔不小的支出。

(二)互助组与合作的延续

土地改革后,政府开始引导和鼓励农业生产互助合作运动。土地改革以后,所有农户都大致均等地分到了土地,确立了一个以自耕家庭为基础的生产单位。但是,它在许多方面都必须和其他家庭合作才能顺利的展开生产。第一,分田到户以后绝大部分堰塘是数户“公有共用”,私堰私坑极少。第二,家庭户的许多生产工具都是数户“共用”。土地使用证存根上面记载了各户与其他农户“公有”的碾子、石磙、禾场等生产生活设施。而耕牛、水车等大型农具更是数户“共有共用”,比如1949年全市耕牛总数为6.39万头,能够劳役的数量为4.59万头,而当时全市农业家庭户总数达11.49万户,2.5户农户才共有一头能够劳役的耕牛,而我们上文已经提及过的踏车更是离不开农户之间的“串工互助”。第三,虽然通过土改分到了田地,而各家庭户之间在生产安排、劳动能力等方面差异巨大。有些地主以前根本没有参加过农业劳动,所以基本不会种田,而有些家庭则缺乏壮实劳动力等等。因此,在“农业税土地分户清册”中,有许多清册上都记载了土地改革以后到农业合作化之前各个家庭出现的新的土地租佃关系,同时出现了新的阶层分化,出现了所谓的“新富农”阶层,而这是新生的政权所不愿意看到的。

因此,土地改革以后大量的自愿互助合作组织的出现和成长有其一定的内生基础,而领导干部的有意引导和推动则从制度上促进了其发展。荆门地区的情况也和全国其他地方一样(见表9),到1954年便有80%以上的农户加入了各种互助组。初级农业合作社在1954年也已经出现,而到1955年,互助组就已经被初级社和高级社所取代,且高级社的比例已经超过了初级社,而从初级社开始特别是迅速过渡到高级社和后来的人民公社,家户经济已经彻底的“国家化”,那以后的生产组织机制(最典型的如水利建设)是一种与家户生产迥然不同的形式了。

.png)

互助组建立以后,基层政权号召农民掀起了一场对堰塘等水利设施进行的大型整修运动。从1949年到1955年,全市堰塘从86320口增加到87280口,蓄水量更是大增,由表10可见,七年中蓄水量增加了3倍,无论是有效灌溉面积、保证灌溉面积和自流灌溉面积都得到了迅速增长,抗旱能力也有较大提升,但还是远远不能抵御该地区经常遇到的一个月以上的旱情(如1953年干旱108天)。在我所调研的高阳镇,1949-1957年之间,水利建设也主要是修补和新挖堰塘、垱坝。在此期间,修筑兴建垱坝46处,修补和新挖堰塘2100多口,并新修当家大堰28口,增加蓄水280万立方米,共完成土石方110万立方米,累积投工95万个,投资14多万元。沙山村亦不例外,在土地改革以后的一段时间中,先后对本村的不少大、小堰塘进行了整修。比如“南江北海”,通过互助组时期的几年大整修,蓄水量由解放初期的一万立方米提高到了两万多立方米,成为张家弯子200多亩农田的水利保障。

.png)

经过解放初期的水利整修运动,农业生产得到了较快的恢复和发展,水稻单产稳步上升。由表11可见,1949-1955年,水稻单产由279斤上升到了378斤,增加了近40%。而1953年大旱则致使单产下降到264斤,且收获面积仅仅为播种面积的60%,为1949年收获面积的50%多一点,总产量仅为1952年三分之一稍多,比1949年下降了45%。在这七年中,无论是种子、肥料、耕作技术还是其他农业科技都没有发生太重大的变化,水稻单产的迅猛增长在很大程度上应归因于水利条件的部分改善。

.png)

四 小结与讨论

本章主要考察了荆门地区传统时代的堰塘系统与农业生产之间的关系,即作为水稻生产最主要的战略物资的“水资源”与小农家庭的农业生产之间的关系。从清末到新中国成立初期这段时间中,该地区最主要的灌溉水利系统是堰塘系统,堰塘周围的耕地拥有者以堰塘为中心形成了一个“水利共同体”,这一“水利共同体”以“水、地、夫、役”相结合为原则,而国家公共权威则通过土地“契约”这一法律文本来确认和保障水、地的严密结合。

土地改革以前,堰塘这一水利设施的所有权主要有两种形式。即地主阶层为代表的“大土地所有者”的私有制和中农为代表的自耕农群体的“共有”制,二者均形成了一种“水、地”严密结合的“共同使用”制度。土改并没有打破这一传统的水利制度,而是进一步确认了以自耕农群体为主体的“共同所有、共同使用”的规则体系。由于堰塘设施不仅对于农民的生产,且对于农民的日常生活有着重要影响,农民以堰塘为中心组织生产和修筑居所并形成了稳固的“堰居式聚落”,堰塘集水利灌溉、生活用水和养殖副业等功能于一体,在当地形成了一种以堰塘为中心的“堰塘经济”。

从“水资源”的供给来看,这里存在着一个超越于自耕农家庭之上的更高的层次和单位,即以堰塘为中心的“水利共同体”,正是这一利益共同体承担了传统时代的灌溉所需“水资源”的供给任务。而这一“水利共同体”也成了该地传统农业生产中一个“公”和“统”的层次,且受到了国家公共权威和社区民间权威的双重保障与认可。另一方面,小农家庭是乡村社会中最基本的生产、生活、消费和分配单位,也是农业生产的最基本组织单位,因而以小农家庭为基本单位构成了农业生产中的另一个层次,即“私”和“分”的层次。这两个生产单位和层次的存在是为了应对农业生产中的特殊劳动分工,即具体农业耕作与为之做准备的“水资源”生产之间的分工。

“水利共同体”是为“水资源”生产而存在的一个生产单位,而小农家庭则是为了完成具体的农业耕作,两者通过“水、土”之间的严密结合关系而得到维持和巩固。这种小农家庭与“水利共同体”之间的“统分结合”、“公私分立”的农业生产体制可以称为“双层经营体制”,正是这一生产体制成为该地域传统农业生产的基本生产制度。这种体制的核心是农业生产单位和灌溉单位的“分离”,在原子化的生产家庭之上存在着一个“公共”的灌溉单位。土地改革以及随之兴起的各种农业生产互助组并没有打破这一传统的“双层经营体制”,相反,以家庭生产为基础的各种互助合作运动(互助组时期)是传统农村就已存在的各种互助行为的“规模化”和“常规化”。这进一步巩固了传统“双层经营体制”,特别是充实了这一经营体制的“公”和“统”的层次,从而在短期内迅速改善了水利灌溉条件,促进了农业生产的恢复和发展。

但是,在1949年以前,这一“水利共同体”的形成和运作都是在村落之中的农户之间所达成的。国家只是作为一种公共权威在保障这一规则体系之时现身,在“水利共同体”的具体建设和运行中,国家是“不在场”的,所以此一时期农民、水利组织与国家之间的关系是一种国家“隐匿”下的“合作关系”。当然,这也限制了“水利共同体”所可能达到的规模和限度。所以,该地域1949年以前的以堰塘为中心形成的“水利共同体”基本都属于微型“水利共同体”。1949年以后,新政权通过土地改革及随之而来的互助合作运动直接介入到了“水利共同体”之中,使水利条件在短期内得到迅猛改善。但是,受制于此一时期的技术手段和社会组织机制,水利条件的改善达到了一个新的“瓶颈状态”。为了迅速突破这一“瓶颈”,在相应的技术手段难以短期改善的情况下,新政权选择了一种新的社会组织机制,即从初级社迅速到高级社并最终所定格的人民公社体制。

文字编辑:宋丹丹

推送编辑:侯安琪、王朗宁

审核:范新光

文字选自焦长权硕士论文第二章,注释与参考文献从略。