林耀华 | 严复研究

编者按

林耀华(1910-2000),福建古田人,著名人类学家。1928年进入燕京大学社会学系学习,1932年获得学士学位,1935年获得硕士学位。1937年进入美国哈佛大学攻读人类学,1940年获哲学博士学位。

《严复研究》是林耀华先生的学士论文,由吴文藻先生指导。作为北京大学的首任校长,严复先生对近代中国的文化与教育产生了深远影响。他所译介的《群学肄言》堪称中国社会学的滥觞,在中国近代思想史上具有重大意义。林耀华将严复先生的思想不仅置于“社会进化”学说的传统中,更对严复先生理解和改革中国的思想、及其教育学说等,都进行了细致探索。这种以传记入社会思想的写法可以说是燕京大学社会学系学士论文的一个代表。林先生对传记方法的探索此后也延续下去,在他的名著《金翼》中有更成熟的体现。在《严复研究》之后,燕大社会学系还出现了《曾国藩研究》、《胡林翼领袖研究》等毕业论文,成为中国早期社会学进行人物研究的重要尝试。由于全文较长,此处选择第二章、第四章、第五章,以飨读者。

林耀华

严复研究

林耀华

目录

自序

第一章 时代背景

第二章 生平事略

第三章 学说渊源撮要

第四章 社会演化原理

第五章 中西社会进化之比较

第六章 国家进化之比较

第七章 中国社会问题

第八章 中国政治问题

第九章 中国经济问题

第十章 中国之变法图强(一)

第十一章 中国之变法图强(二)

第十二章 教育学说

自 序

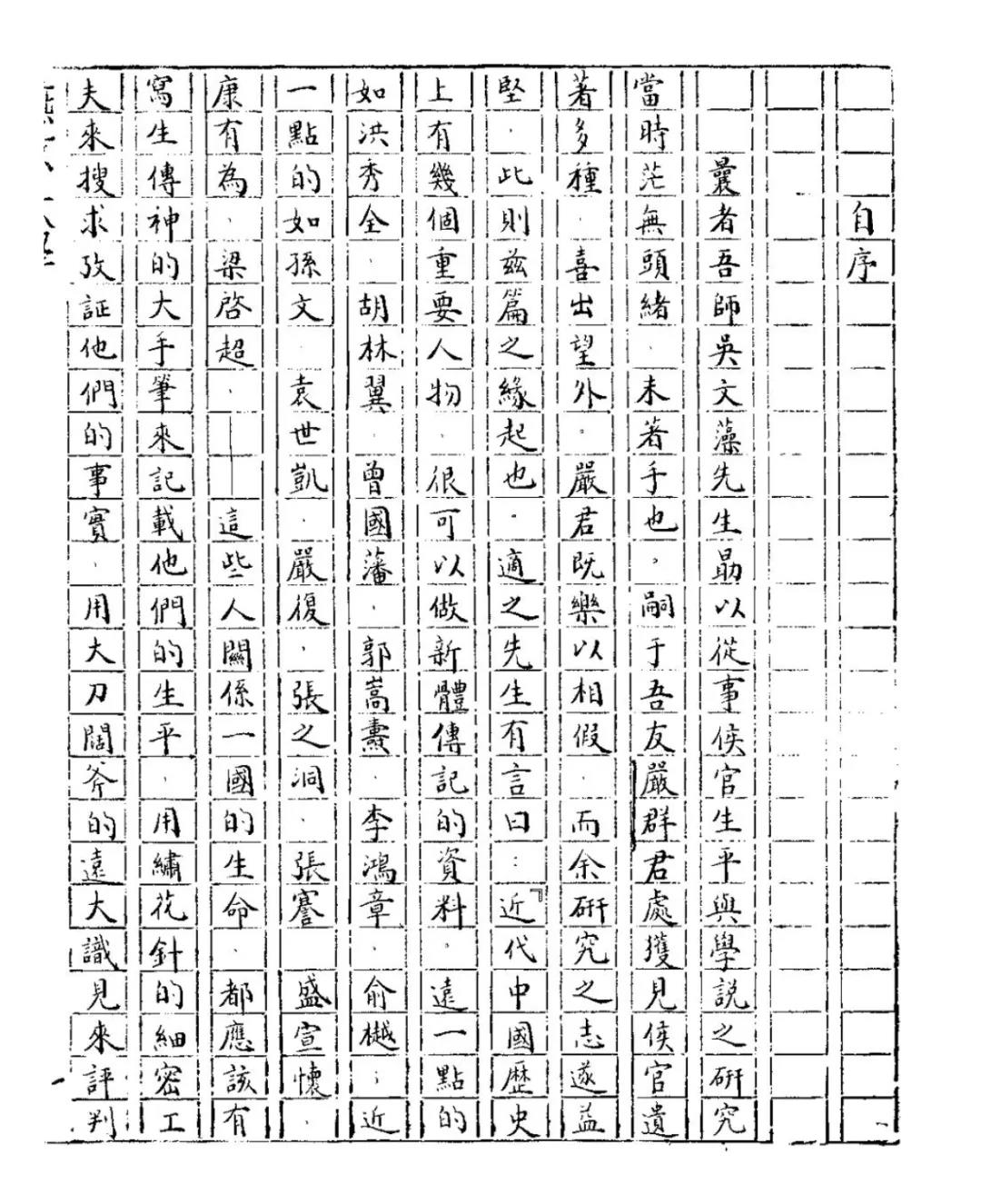

《严复研究》自序

曩者吾师吴文藻先生勖以从事侯官生平与学说之研究,当时茫无头绪,未着手也。嗣于吾友严群君处获见侯官遗著多种,喜出望外,严君乐以相假,而余研究之志遂益坚,此则兹篇之缘起也。

适之先生有言曰:“近代中国历史上有几个重要人物,很可以做新体传记的资料。远一点的如洪秀全、胡林翼、曾国藩、郭嵩焘、李鸿章、俞樾;近一点的如孙文、袁世凯、严复、张之洞、张謇、盛宣怀、康有为、梁启超——这些人关系一国的生命,都应该有写生传神的大手笔来记载他们的生平,用绣花针的细密工夫来搜求考证他们的事实,用大刀阔斧的远大识见来评判他们在历史上的地位,许多大学的史学教授和学生为什么不来这里得点实地训练,做点实际的史学工夫呢?是畏难吗?是缺乏崇拜大人物的心理吗?还是缺乏史才呢?”

今兹篇之作,近承师友之赞助,远则蒙启发于胡先生焉。特志于此,以示不忘。且亦有望于海内求学同志,闻胡先生之言,皆奋勉于此等工作,则先哲得以表彰,后生有所旌式,是亦文化之邦,所不可少之事欤?

一九三二年五月一日自序于燕京大学

第二章

生平事略

严复

严几道先生,世居福建侯官,民国肇造,以侯官并入闽县,改称闽侯县。先生先世河南光州人,唐末,与十八姓同时随王审知入闽。即家于侯官之阳崎乡。自此累世,皆以书香相传,有以科举成名者,有举业不得意,而中途弃儒为医者。其祖其父俱以医为业,颇名于时。清咸丰三年癸丑(1853)12月10日,先生生于闽垣之南台。

先生幼名体乾,入马江船政学堂时,改为宗光字又陵。后名复字几道,晚年自号愈野老人。他如尊疑尺盦二号,世罕知之。成名后,人称之为严侯官或侯官严先生。

兹将先生一生事略,分为四大时期,详述如下:

一、幼年时期(1853-1866)

先生幼时随父母居南台(其父在南台行医),丁外艰后,奉母返里,阳崎乡是也。乡有上下崎之分,中隔一河,通以石桥。先生家于上崎河畔,岸旁森林,远近田野,时而小舟竞渡,时而众鸟喽鸣;南国四时,风光明媚;如此环境,宜乎出思想界泰斗耶(先生故居,著者尝至焉)!

四五岁时,有凿井者设架高丈余,先生顾旁尤人,窃登架,俯视井底,大呼圆哉!圆哉!其母闻而出视,大警,然又不敢斥之,盖恐其惧而下坠也。遂佯为悦状而言曰:“儿真本领过人,如能凭梯下降,则更能干矣。”及下,始笞责之。此亦其母氏教子之一斑也。

1859年,先生年七岁,父命就外傅。其父为人忠厚,虽为名医,而家无积蓄,是以衣食平常,然对于儿女教育,最为关心。1863年特聘同邑黄少岩设馆于家。黄为闽之宿儒,其为学汉宋并重,著有《闽方言》一书。课经之余,好与先生讲述明代东林党故。是时,与他人合赁一屋,楼上下分居。每逢楼下演戏,师辄命就寝;戏息,挑灯更读。此其师之严,又若是也。越三年,其师逝世,先生哀恸不已。后黄子孟修继其父馆,无何而解。

二、求学时期(1866-1879)

1866年,先生十四龄,父卒,家贫不再从师。此其最困难之时期,且尝泣告唁者曰:“肩不能挑,手不能执,奈何?奈何?”是岁娶王氏女为妻,盖父在日之所聘者也。当是时侯官沈文肃公(葆桢)方为清廷船政大臣,招考子弟入马江船政学堂肄习海军,先生不得已而应试,题为:“大孝终身慕父母”。先生正丁外艰,成论数百言以进,文肃奇之,遂录取第一。

(一)马江船政学堂肆业

翌年,先生入马江海军学堂,所习课目有:英文、算术、几何、代数、解析几何、割锥、平三角、弧三角、代积微、动静重学、水重学、电磁学、光学、音学、热学、化学、地质学、天文学、航海术等。此时所习,皆自然科学,故其后来所著政治社会论说,多以自然界之事物为比譬者,盖其根源固在此也。

(二)海上练习

先生在马江船政学堂肄业五年,卒业考试,名列最优等。无何,派为建威帆船练习生,游历各海岸,嗣后改派扬武军舰,盖是舰乃船政局之所新造者也。巡历黄海及日本各口岸,至长崎、横滨各处,观者如堵,颇显一时之壮威。是时日本正步武中华开办海军,不意二十年后,甲午之役,竟一战而倾我舰队,噫!

扬武舰长德勒塞氏(Commander Tracey)在华服务三年,归老,临行赠言先生曰:“君今日于海军学术,已卒业矣。不佞即将西归,彼此相处积年,临别惘然,不能无一言为赠。盖学问一事,并不以卒业为终点;学子虽已入世治事,此后自行求学之日方长。君如不自足自封,则新知无尽,望诸君共勉之,此不第海军一业为然也。”先生闻之大动于中。自是益自勉励;每公务毕,辄退而自修。其后日之成就,未始不得力于德氏之言也。

1874年有日本渔船多艘,路过台东洋面,遇风失事,为牡丹社生番所鱼肉。日本政府诘责清廷。朝命提督唐定奎率所部淮军渡台增防,并谕船政大臣沈文肃赴台查办。沈公饬扬武军舰前往,并委先生随往测量台东、旗来各海口,并调查当时肇事情形。计月余日竣事,缮具说贴呈报,沈公据以入奏,后经我国认给恤款了结。当时随入台湾有英人名好博逊(Hobson)者,一日昼寝,有一生番,见欧人异之,而欲行凶。适为先生所见,急招通事带一熟番至,向彼有所言。生番去,好氏始免于难。

(三)英国留学

1875年先生(年二十三岁)被派赴英留学,入格林尼次海军大学(Greenish Naval Academy),所学课程有:高等算学、格致、海军战术、海战公法及建筑海军炮堡诸艺术。是时先生深窥中西文化之异同,胸中已有成竹。

适湘阴郭侍郎嵩焘为出使英国大臣,见先生奇之,引为忘年交,每逢假日,先生辄至使署与郭君谈论中西学术及政制,郭君甚钦佩之。致函清廷某大臣尝有“出使名兹邦,惟严君能胜其任,如某者不识西文,不知世界大势,何足以当此?”等语。大臣目以为狂,置之而巳。是故先生早年之知己,郭公是也。郭公之卒,先生感怆殊甚,有挽句曰:“生蒙国士之知,而今鹤翅氋氃,激赏深惭羊叔子;惟公负独醒之累,在昔蛾眉谣诼,离忧岂仅屈灵均。”

在英与先生同级有日本贵族子弟名伊滕博文者,性颇聪慧,而勤于学,然先生每试辄最,伊不及也。二人各抱救国之志,学毕归国,伊氏卒以出身贵族,得位以所学致用。而先生则以出身寒微,虽抱经世之纶,终不获用。迨日剪琉球则大戚,尝语闽县陈宝琛韬庵曰:“不三十年,藩属且尽,环我如老㹀牛耳”。观此等语,可观当日之不得志;致愤而不重其躯,任意摧毁,至于啜吸鸦片。先生于此细节,虽为不善自谋,抑亦国家不知用才之所致耳。

三、任事及著述时期(1879-1916)

(一)办学

先生二十七岁(1879)自英毕业归国,充教席于马江船政学堂。翌年,直隶总督李鸿章经营北洋海军,特调先生为水师学堂总教习,盖即今之教务长也。吴观察仲翔名为该校总办,而一切组织及教授法,皆先生主之。当时官场习惯,不得不以一道员为一局所之长,而先生仅积资保都司武阶。

1889年承李鸿章之劝,报捐同知,款由李公代向某处筹借,海军保案免选同知以知府选用,先生遂升为水师学堂总办。十数年极力办学,成绩卓著,其中弟子之特出者有黎元洪、刘冠雄、李鼎新、谢葆璋、邓汝成、饶怀文、伍光建、王劭廉辈。

(二)社会政治工作及活动

当时欲进仕途,不得不取径于科举;言欲动听,亦必须有举入进士出身。先生怀抱虽大,然亦不得不拘于当时之习尚,累次赴试,孰如其终不第何?李鸿章尝喜先生,其不获重用,盖闽人罗某,嫉妒特甚,尝于李公之前,谗言先生之非也。

甲午败后,先生遂无心于宦途,日惟潜心学术,于是所译《天演论》行世,而名大噪。未出版之先,梁任公尝借抄读之。故梁氏之思想,或亦尝受先生此书之影响也。先生又屡发表文章,提倡民权,启发民智,并与定海王修植、钱唐夏曾佑创办《国闻报》于天津。

是时清廷毖于甲午之衄,诏急人才,先生被荐(王锡藩荐)。召对之际,德宗云:“尔在天津办报,攻击政府,吾早已有所闻,今则已往不咎,其有文章可进览者否?”答以近有拟《上皇帝万言书》,德宗命缮写进呈。先生于召对时,即上一书,《论世界海军形势》,力请振兴海军,盖戊戌维新之际,先生实以振兴吾国海军为己任也。出遇清大学士王文韶,王尝继李鸿章督直隶,素重先生,密示以意,嘱无事勿久留京师。先生即行出京,而难遂作,德宗称疾,太后复垂帘,六君子被害,康梁逃于海外,而先生仅幸免焉。

彼时先生有旬曰:“求治翻为罪,明时误爱才,伏尸名士贱,称疾诏书哀,燕市天如晦,宣南雨又来,临河鸣犊欢,莫遣寸心灰。”可见当时惨淡之情况也。

戊戌之后先生宦途多妦,尝对荣禄鸣其不平。禄答言:意谓戊戌政变之际,太后盛怒尔曹提倡维新之子,微我为尔解围,即今尚能食禄兹土乎?须知自是以后,太后尝手书当时维新党之姓名,张诸座右,以志其恨,而君与焉。然则当时君得幸免于诛,以延性命于今日,于意亦宜足矣,遑暇多求。

庚子义和团事起,先生避地居上海。是时德宗奉西太后出都西狩,江鄂两总督与各国订东南互保之约。海上人士开政治大会于味莼园,到者二三千人,举南海容闳君为会长,先生为副会长,讨论政治方针。时先生在沪,开名学会讲演名学,一时学者闻所未闻,吾国政论之根据名学理论者,自此始也。

1902年,先生被聘为编译馆总篡,时吴汝纶为京师大学堂总教习,同处京师,过从甚密,吴深知中国之不可不谋新,而每忧旧学消灭。先生对曰:“新学愈进,则旧学愈益昌明,盖他山之石可以攻玉也。”先生以为旧学可与新学并存,其自信之深可于《英文汉沽厄言》中一段所云见之:“果为国粹,固将长存,西学不兴,其为存也隐,西学大兴,其为存也章,盖中学之真之发现,与西学之新之输入,有比例为消长者焉,不佞斯言,所以俟百世而不惑者也。百年以往,将以有我为知言矣。”

先生与吴汝纶论此点,吴之复书,亦曾及之,“来示谓新旧二学,尝并存具列,且将假自他之耀,以祛蔽揭翳,最为卓识。”先生之言,验于今矣。翌年吴卒,先生哀悼,集玉溪剑南诗旬为挽曰:“平生风义兼师友,天下英雄惟使君。”盖彼尝言召国人中旧学淹贯而不鄙夷新知者,湘阴郭侍郎后,吴京卿一人而已。后辞编译馆出都,知交觞先生于陶然亭,有《江亭钱别图》纪其事,题咏者甚多。

初先生应潞河张学士禹之招,在津主开平矿务局事,至是因本局讼事与张君同赴伦敦,时中国革命首领孙中山适在英国,特来访。谈话中先生屡发伟论,以中国民品之劣,民智之卑,欲图改革,应从事于教育之根本问题。孙氏应曰:“俟河之清,人寿几何,君为思想家,鄙人乃执行家也。”后至法兰西、瑞士、罗马各处游览,从意大利稽诺亚(Genoa)登德国邮船东归。

1908年,学部新设尚书荣庆聘先生为审定名词馆总纂,供职三年,直到国体改革。宣统立,新设海军部,朝旨授先生为海军协都统。至是先生名闻海内,远近咸知,清廷加恩,又赐文科进士出身,是时科举已废,清廷连年考试留学,给予进士举人出身,第二次考欧美留学生,唐绍仪以外务部尚书任总裁,先生为出题阅卷之同考官之一,是年录取各生,后多成才,前二名即陈锦涛与颜惠庆也。资政院成立,先生又以硕学通儒,征为议员。戊申年(1908)在津教一女弟子,即后来文名鼎鼎,周游寰瀛之吕碧城氏也。

民国成立,袁世凯器重先生,聘为北京大学校长,充顾问,参政,又被推为约法议员。后袁逞野心,欲改民主为帝国,以中华河山,为袁氏之所私有。肇议之始,使杨度探先生意见,挽为筹安会发起人,先生拒之。翌日,先生名已列诸报端。案此事人不知其真相,往往以为先生病。袁氏败后,有谈及当时黑幕者,始知先生芳名之被盗也。即当时之《顺天时报》亦刊有筹安会借重侯官记事一则谓:“侯官为良知所督责,始终缄默,无一言为筹安推波助澜云。”

著者读先生与友遗札,提此事,深信其心之皎如白日,兹录一段,以资参考:

“夫仆之不满意于洹上,而料其终凶,非一朝夕事,不独乙己季廉之函可以为证;即自庚子以后,十余年间,袁氏炙手可热之时,数四相邀,而仆则萧然自远者,可以见矣。辛亥改步以还,沧海横流,瞻乌谁屋,其窃糈政界者,所谓援止而止,援止而止者,不屑去也。至于去秋长沙杨哲子以筹安名义,强拉发起。初合之顷,仆即告以共和君宪二体,孰宜吾国,此议不移晷可决。而所难者,孰为之君,此在今日,虽为圣者,莫知适从。武断主张,危象立见。于是请与会而勿为发起,顾杨不待吾辞之毕,飘然竟去。次日报纸巳列吾名。

“至杨以书来谢,谓极峰闻吾与会,极深欢悦云云;则灼然早知其事之必不轨于正矣。由是筹安开会,以至请愿继续劝进庆贺,仆身未尝一与其中。任公论出,洹上谋所以抵制之者,令内史夏寿田諈诿发言,主张帝制。仆终嘿嘿未赞一辞。然则区区私旨,可以见矣。不幸年老气衰,深畏机阱,当机不决,虚与委蛇。由是严复之名,日见于介绍,虚声为累,列在第三。此则无勇怯懦,有愧古贤而已。过是以往,犹皎然也。且事之初起也,仆固泊然;而攀龙附凤者,势不可挡,不独主帝制者,几于通国一致;即谓皇帝非洹上莫属者,亦繁有徒。威胁利诱者,固未尝无;而发于本心,惟恐不得与赞成之数者,亦接迹而踵起。”

所可惜者,先生彼时已老病侵寻,不能如蔡松坡之远遁,而致坠入袁氏掌握之中,门前有卫士看守,行动不得自由。至于文字剖白,更无发表之可能,先生知无可奈何,遂以自疏,其蒙诉亦冤也已。

(三)著述

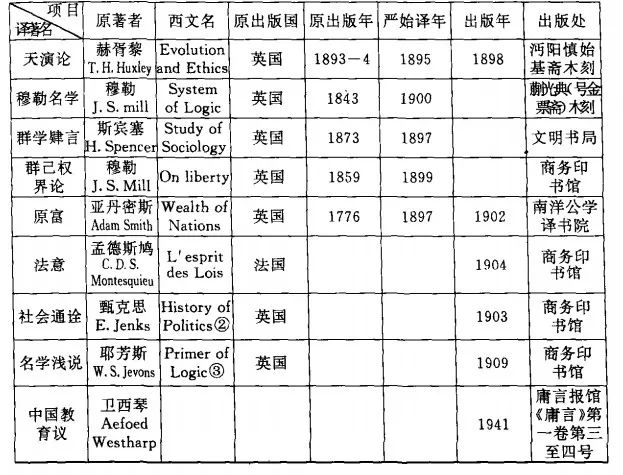

先生之名著,起自甲午战后,因中国割地丧师,大受刺激,是以专致力于翻译著述,冀借他山之力,唤醒国魂。其最著名之作厥为赫胥黎《天演论》,桐城吴汝纶见而奇之,为序劝付剞劂行世,此书出后,声名大震一时。西译思想之达于吾国士大夫,盖自此始。其后续译八种,皆西欧名著,最能代表当时各派主要思潮,兹将其译书列表如上,俾观览焉。

先生译书九种,《天演论》、《原富》、《社会通诠》、《群已权界论》、《孟德斯鸠法意》、《群学肆言》、《名学浅说》、《中国教育议》,皆取原书全译者,惟《穆勒名学》,仅求半部,为可惜耳。九种中除《中国教育议》外,其他八种,商务印书馆于民国二十年(1931)合订出版,总题为《严译名著丛刊》。

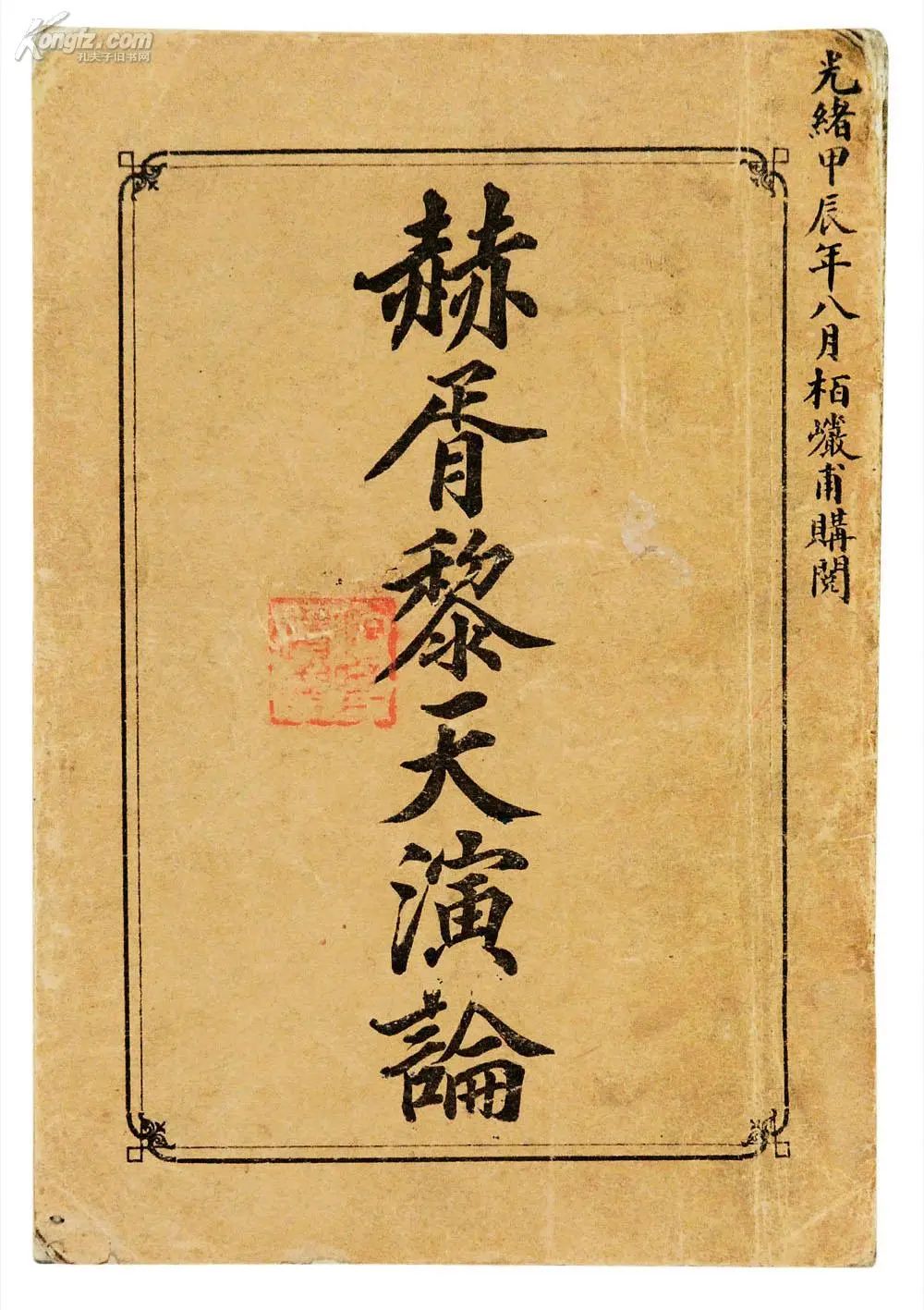

严复译《天演论》

译《天演论》之前,先生曾译斯宾塞《群谊篇》与拍捷特格《政治评议》。当时先生积极关心国事,著有《论世变之亟》、《原强》、《救亡决论》、《辟韩》诸文刊于天津《直报》,翌年转载上海梁卓如、汪穰卿新创办之《时务报》。鄂督张之洞见而深恶之,谓为洪水猛兽,遂命屠仁守作《辟韩驳议》,且欲逮先生,先生几濒于危,后经郑孝胥等解围,始免。是后因友人之荐,得与张公往还,张始知其才而钦佩之。先生极注意教育,故于1902年致书上海《外交报》主人,长五千言,具论中国教育方针,并条拟新教育行政办法。

民国十一年(1922)蒋贞金、贡少芹编辑《严几道诗文钞》全六册,中华书局出版,此等文章,皆已录入。其哲嗣璩亦为先生征集平生所作之诗三百余首,号为《愈野堂诗集》,付印刊行。先生之政治言论有戊戌年(1898)《上皇帝万言书》等十数篇,及1906年在上海演讲政治学八篇,名曰《政治讲义》,自序刊行。《立宪》演说一文,亦已登载报端,手编《计学浅说》一本,未曾付印,熊季廉(侯官弟子)编《英文汉沽》(English Grammar Explained in Chinese)一书,以为初学英文之用,商务印书馆刊行,至今已二十余版矣。而《名学浅说》一书,则为女弟子吕碧城而作者也。此外杂文,散见报章亦复不少。又尝于暇间,手批《老子》(1905年,南昌熊季廉为之刊于日本东京)、《庄子》(曾两度批庄子,先批之本,为马通伯借去不肯还;续批则视前批为简略矣)、《王临川全集》、《古文辞类纂》等……除《老子》外,其余皆未发表。

先生主张吾国学校教育,应注重西国科学,其所著《英文汉沽厄言》有句云:“夫开学堂,固云植人才,铸国民也……果有人才,而得为国民之秀桀者,必不出于不通西语,不治西学之庸众,而出于明习西语,深通西学之流,则今日之厘然可决者矣。”盖近人所谓“科学救国”,先生于三十余年前,早见之矣。

四、老年时期(1916-1921)

先生自拒绝筹安会之后,闭门谢客,不闻政事。洪宪失败,袁氏抑郁而死,先生作《哭项城榇》三律,诗云:

“近代求才杰,如公亦大难,六州悲铸错,末路困筹安,四海犹群盗,弥天戢一棺,人间存信史,好为辨贤奸。”

“霸气中原歇,吾生百六丁,党人争约法,舆论惜精灵,雨洒蛟龙匣,风微燕雀厅。苍苍嵩室暮,极眼望云軿。”

“夙承推奖分,及我未衰时。积毁能销骨,遗荣屡拂衣。颠持终有负,垂老欲畴依,化鹤归来日,人民认是非。”

细玩此诗,知其颇讽袁氏野心之害。此后先生老病缠绵,不能著作,暇时常吟诗临池自娱,冬至辄喘咳不绝,屡入医院,求治无效。1918年回闽避冬,作病中述怀,一绝云:

“投老还乡卧小楼,身随残梦两悠悠,病瘥稍喜安眠食,语少从教减献酬,壮志销沈看剑鼻,老怀回复意壶头,遗踪处处成枨触,依旧城南水乱流。”

此诗幽邈凄侧,先生老年心中抑郁,可于言外得之矣。

1921年夏到鼓山避暑,入秋气喘非常,自觉病深,遂手书遗后人,大旨谓:

1921年,岁次辛酉,7月3日,愈野老人,谕家人诸儿女知悉,吾自戊戌以来,肺疾日甚,虽复带病延年,而揆之人理,恐不能久,是以及今尚有精力,勉为身后传家遗嘱如下:“非曰无此汝曹或致于争,但有此一纸亲笔书,他日有所率循而已,汝务知此意。吾毕生不贵苟得,故晚年积储,固已无几,然,不无可分,今为汝曹分表如下(中略)。嗟嗟吾受生严氏,天秉至高,徒以中年悠忽,一误再误,致所成就,不过如此。其负天地父母生成之德,至矣。耳顺以后生老病死,倏然相随而来,故本身阅历,赠言汝等,其谛听之。

须知中国不灭,旧法可损益,心不可叛。

须知人要乐生,以身体健康,为第一义。

须勤于所业,知光阴、时日、机会之不复更来。

须谨畏,而加以条理。

须学问,增益知能,知做人分量,不易圆满。

事遇群己对峙之时,须念已轻群重,更切毋造孽。

审能如是,自能安平度世,即不富贵,亦当不贫贱,贫贱诚苦,吾亦不欲汝曹傲之也。余则前哲嘉言懿行,载在典策,可自择之,吾不能覙缕尔。”

9月27日卒于闽垣,12月葬于阳崎鳌头山之阳,享寿六十九岁,先生一生,为国担忧,蓄意唤起人心,以图自强。待尽之年,犹无时不以国为怀,所作《元旦觐祖生》(觐祖为其孙之名)一律后四句曰:“震旦方沈陆,何年得解旋,太平如有象,莫忘告重泉”。又有一律末两句曰:“神州须健者,勿止大吾门。”

严氏宗祠

第四章

社会演化原理

世界之人种大别有三,皆始自伊兰(Iran)旧壤,东行者即今蒙古民族,西奔者则为高加索人种,南有黑种梭族。迨源远支交,知识浸开。故有东方文明,起于华夏、印度及巴比伦之间;西方文化发于希腊、罗马诸邦。天演之学,肇自古初,东有庄生,西有额拉,皆此学之始祖。

虽然,东学中止,而西学之后继有人。斯多噶(Storcs)之徒天演之说于希腊罗马之世,达尔文、斯宾塞辈又发挥“物竞”、“天择”之义于文艺复兴之后。前纪末叶,欧亚文明相接,侯官遂于是时介绍西方“天演”之说于中土。国人对于西学之兴趣于钦仰,厥自是始。

第一节 天演论之见解

达尔文根据科学方法,考验其所采集各种草木虫鱼之标本,而发明生物演化之理。斯宾塞则本天演之术,而阐明“人伦治化”之事,创“任天而治”之说,以为人群进化之原则。赫胥黎起而反对斯氏,尽彼以“人定胜天”之理,为“天行人治”之极则。先生之介绍“天演”学说,杂采三家之言,间变发挥己见。

一、生物演化

宇宙万物,莫不变化。物有形上形下之分,形下之物复有有机无机之别。生物皆有机,与无机之金石相对峙。太始生物,出于一源,无动植之分,更无人猿之别。嗣因环境之不同,与遗传之殊异,遂各分支演成各类生物。此种变异,其故何在?乃在“物竞天择”之间已耳。

(一)“物竞”

大地之上,资生之具有限,而生物之传衍无穷。物各好生,故不得不出于争。“物竞”云者,物物相争以图生存之谓也。“或存或亡,而其效则归于无择。”人为生物“天演”中之一境,而非笃生特造。故亦有待于争存。

先生言曰:“物竞者,物争自存也;天择者,存其遗种也。意谓民物于世,樊然并生,同食天地自然之利矣。然与之接为构,民民物物,各争有以自存。其始也种与种争,群与群争,弱者常为强肉,愚者常为智役;及其有以自存而遗种也,则必强忍魁桀矫捷巧慧,而与其一时之天时地利人和,最其相宜者也。

“此其为争也不必爪牙用而杀伐行也;习于安者使之为劳,狃于山者使之居泽,以是与其民于劳狃于泽者争,将不数传而其种尽矣。物竞之争,如是而已。是故每有太古最繁之种,风气渐革,越数百年数千年,消磨歇绝,至于靡有孑遗。如古生物学家之古禽古兽是矣。动植物如此,民人亦然。民人者,固动物之类也。”

(二)“天择”

择于自然,而存其遗种。严先生译赫胥黎之言曰:“使生生者各肖其所生,而又代趋于微异,且周身之处,牵天系地,举凡与生相待之资,以爱恶拒受之不同,常若右其所宜,而左其所不相得者。夫生既趋于代异矣,而寒暑燥湿风水土谷,洎夫一切动植之伦,所与其生相接相寇者,又常有所左右于其间。于是则相得者亨,不相得者困;相得者寿,不相得者殇。日计不觉,岁校有余,浸假不相得者将亡,而相得者生而独传种族矣。此天之所以为择也。”

由是观之,生物变化之事,尽出乎“物竞”、“天择”。其始也因“物竞”之烈,惟适者得以生存。适者为何?合于环境与夫出自良种者也。然环境之变迁,无时或息,而生物之来去,遂亦不可叵测矣。环境既已不同,而生理不得不渐趋于异,以求适合。于是不善变或窳弱者渐绝,惟强者适者乃得生存,以遗留其种族也。是故天演之道无他,特“物竞”、“天择”相互循环之历程而已。

二、人群演化

古人常云,人为万物之灵,上天之特造。自天演之学兴,是说不攻自破。吾人欲知人群如何演化,则宜先究夫人种之由来。

(一)人种由来

天演家以人为天演中之一境,且演且进;达、赫诸氏皆认人猿为一宗。请观先生案语:

“达尔文《原人篇》(The Decent of Man and Selection in Relation to Sex)、希克罗(Haeckel Eenst Heinrich,今译赫克尔)《人天演》(Anthropogenie,英译The Evolution of Man) 、赫胥黎《化中人位论》(Man's Place in Nature)。

三书皆说明人先为猿之理,而现在诸种猿中,则亚洲之吉贲(Gibbon长臂猿)、倭兰(Orangontany猩猩)两种为尤近。何以明之,以官骸功用,去人之度少,而去诸兽与他猿之度多也。自兹厥后,生物学分类皆人猿为一宗,号布拉默特(Primates)。布拉默特者,秦言第一类也。”

(二)人群演进

人类与生物,同为“天演”中之境,何以人能征服万物,而自居其上,其故在人之能言能群耳。赫胥黎尝谓人类为首出庶物,以其能言先生又尝述荀子之言曰:“人之贵于禽兽者,以其能群也。”西哲孟德斯鸠亦以人性爱群,为人群演进及民智开浚之惟一原因。

笫二节 社会之起源

先生对于社会起源之观点,前后判若两人:盖先时受西方社会契约论派之影响,而主张社会由于立约而成;自译《社会通诠》之后,见解改变,遂以社会起源于自然。今分述之。

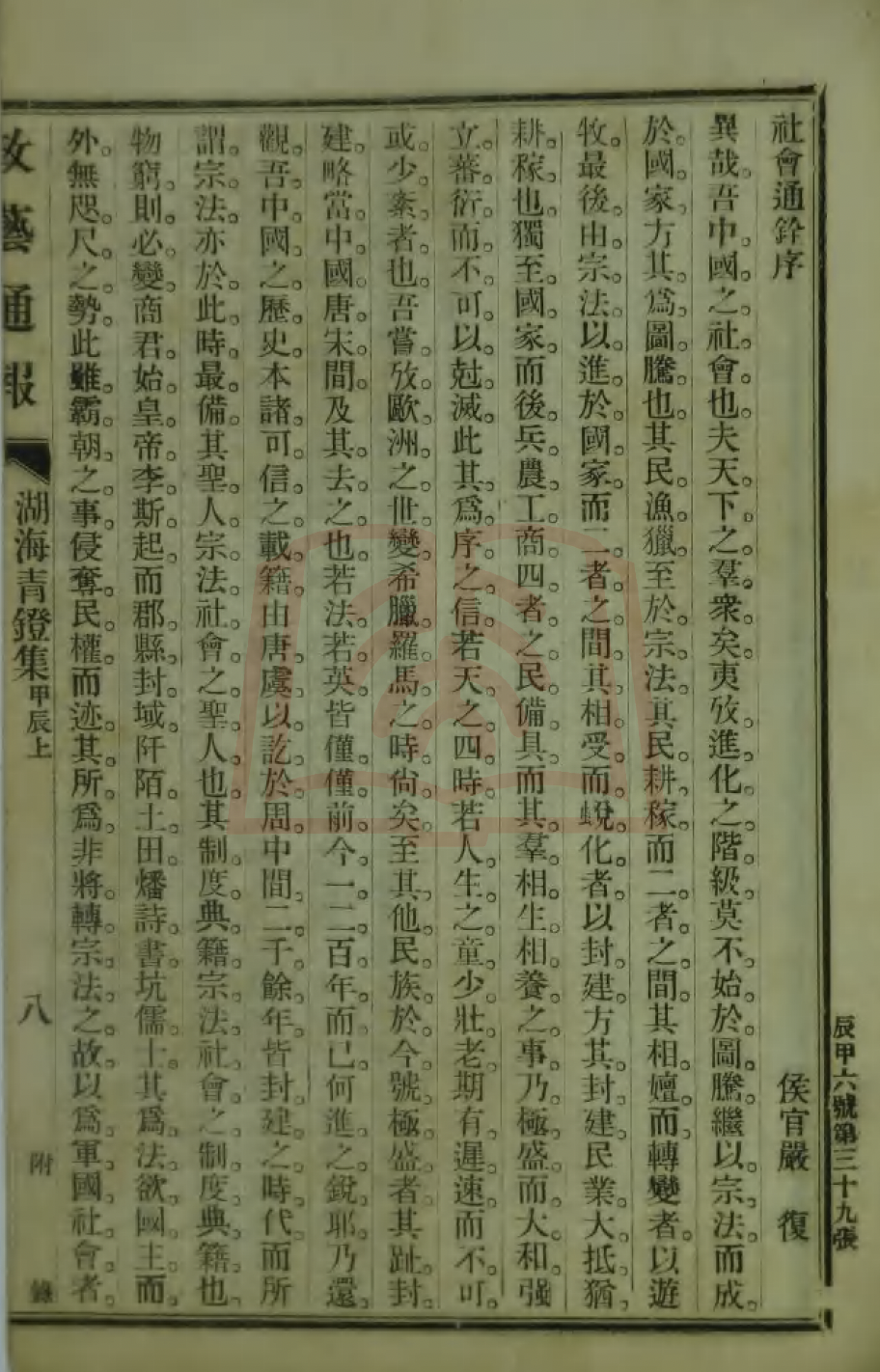

《社会通诠》序

一、社会由于契约

霍布士(Hobbes 1588-1679)、洛克(Locke 1632-1704)卢梭(Rousseau 1712-1778)三家虽皆主张社会由于契约而成,惟其言所以为约者大异。社会未立契约之先,原始自然状态乃互相争杀劫夺,于此先生从霍氏之说。然社会契约既立之后,人民亦有革命之权,是则采自洛氏之言。至于其言自由为天赋之权,盖即卢梭之主义耳。

(一)自然状态及契约之成立

侯官以为自然之状态出于纷乱斗争,盖原始人民互相欺夺,漫无组织。惟其如此,众皆感其不便,于是不得不立之君,以主群中相生相养、互助持平之事。是故君者,立于不得已者也,今泛《辟韩篇》一段,以见其梗概:

“韩子亦知君臣之伦之出于不得已乎?有其相欺,有其相夺,有其强梗,有其患害。而民既为是粟米麻丝作器皿通货财与凡相生相养之事矣。今又使操其刑马以锄,主其斗斛权衡焉以信,造为城郭甲兵以守,则其势不能。

“于是通功易事,择其公且贤者,立而为之君,其意固曰:吾耕矣织矣,工矣贾矣,又使吾自衡其生命财产焉,则废吾事,何若使子奋力于所以为卫者,而吾分其所得于耕织工贾者,以食子给子之为利广,而事易治乎?!此天下立君之本旨也。是故君也、臣也、刑也、兵也,皆缘衡民之事而后有也,而民之所以有待于卫者,以其有强梗欺夺患害也。”

(二)契约之后,民有革命之权

民之立君,因其不能自治,苟为君者不善治民,则民可废之,先生驳韩子之言曰:“韩子胡不云:民者出栗麻丝作皿器通货财以相为生养者也。其有相欺相夺而不能自治也,故出什一之赋而置之君,使之作为刑政甲兵以除其强梗,备其患害。

“然而君不能独治也。于是为其之臣,使之行其令,事其事,是故民不出什一之赋,则莫能为之君;君不能为民锄其强梗防其患害则废;臣不能行其锄强梗防患害之令则诛乎?孟子曰:‘民为贵,社稷次之,君为轻。’此古今之通义也。”

(三)社会由纷争入于安宁

契约之成与夫君臣之立,皆所以卫民而锄强梗者,有其强梗欺夺患害也者,化未进而民未尽善也,是故君也者,与天下不善而同存,不与天下之善而对待也,人群之所以进化,在能自治,而非君治,民能自治,有待于德智力之进步,盖是三者立,然后善相感,而群治进也,是故社会进化,乃由纷争状态而臻于自治合群之域。

试观先生驳赫氏“以感通为人道之本”之说曰:“赫胥黎保群之论,可谓辨矣。然而谓人道由人心善相感而立,则有倒果为因之病,又不可不知也。盖人之由散入群,原为安利,其始正与禽兽下生等耳,初非由感通而立也。夫既以群为安利,则天演之事,将使能群者存,不群者灭。善群者何?善相感通者是然则善相感通之德,乃天择以后之事,非其始之即如是也。其始岂无不善相感通者,经物竞之烈,亡矣?不可见矣?”

(四)天赋人权与民主政治

人类社会,皆由简而繁由散而群,其始也因除患害不得已而立君,其化既进,则民能自治,于是言治当以民主为准,盖自由乃天赋也。

先生曰:“使今日而中国圣人兴,彼将曰吾之以藐藐之身,记于亿兆之上者,不得己也,民弗能自治故也。民之弗能自治者,才未逮,力未长,德未和也。乃今将早夜以孳孳求所以进吾民之才德力者,去其所以困吾民之才德力者,使其无相欺相夺而相患害也,吾将悉听其自由;民之自由,天之所畀也,吾又乌得而靳之。

“如是幸而民至于能自治也,吾将悉复而与之矣。唯一国之日进富强,余一人与吾子孙尚有利焉,吾曷贵私天下哉?诚如是,三十年而民不大和,治不大进,六十年而中国有不克与欧洲各国方富而比强者.正吾莠言乱政之罪可也。”

原始社会之立君,出于不得已,然人民之自由为天赋,是故人民苟能自治,则当弃君主而标民主,《辟韩篇》作在甲午之交,是时正值中日开战,全国人心沸腾,维新革命二派提倡政治改革,是篇之影响于各方不少,故张之洞见而视为洪水猛兽,命屠仁守作《辟韩驳论》,然侯官思想,渐由激烈而趋和缓。

光绪癸卯(1903)之后,已尽弃社会契约说而从近代人类学家之社会自然起源论,民国成立之后,侯官尝作一文,题曰《民约平议》,其中痛斥卢梭自由平等天赋诸义,此亦可见先生思想改变之一斑也。

二、社会起于自然

先生于《政治讲义》一书,尝言国家生于自然,非制造之物。其所言国家,盖指广义,即今人所谓之社会也。社会既生于自然,其原始之社会为何?先生曰:“群之所始,《社会通诠》所言,已成不易之说,最始是图腾社会,如台湾生番之社,西南夷之峒,其次乃入宗法社会。”

于是侯官遂采取图腾与宗法为“浅演社会”之现象,而痛斥契约论派之社会起源说矣。

其言曰:“郝伯思谓国家未立之初,只是强欺弱世界,必自拥戴一人为君,情愿将己身所享自由,呈缴国家,易为循令守法,而后有相安之一日云云。果如此言,是未立国家之际,人人立自由,各不相管,如无所统摄之散沙,而其封于外物,全视本人力量如何,强则食人,弱则人食,此论似之,但惜其非事实耳。

“然持此说者,不止西儒为然,即中国儒先,亦复如此。故柳子厚《封建论》,有争而不已,就其能断曲直者而听命;智者明者,所伏必众;告以直而不改,必痛之而后畏,由是君长刑政生焉等语。此与郝伯思、洛克所主,真无二致之谈,皆不悟人群先有宗法社会,此《通诠》中所主之最详者,当是时即有孤弱,全为宗法保护,言其实际,殆较近世国家,所以保其人民者,尤为可恃。

“然则未有君上之先,普非散沙,亦非无所统摄境界,实则秩序井然,家自为政;特其群日大,非用宗法,所可弥给,至今事异情迁,始则相忘其为种族,继乃竟弃种族之思,如拿破仑法典所言是已。”

虽然,先生弃契约之说,而以社会为自然之起濒,是亦足见其见解之进步;盖社会契约说已为近人所弃,而文化人类学家渐兴,其研究初民社会,大有长足之进展,而以图腾家族为社会起源之主张,亦渐得近世学者之公认。

《政治讲义》

笫三节 社会之性质

社会性质论者,大约言之,可分三派:(一)以社会为一整体(Society as a whole, a substance, a unity or at least a being),柏拉图(Plato 前427-前347)、斯宾塞等属之。(二)以社会为各团体之总和(society as a summation or a union of groups),甘朴域斯(Gump Lowicz 1838-1894)及多数之美国社会学家属之。(三)以社会为历程(Society as a process),新姆罗(Small 1854-1926)新妙罗(Seiumuel)等属之。近世第三派之地位日高,然先生之见解,多与第一派吻合,盖后二派之学说,先生未及见之。

一、社会为有机体

人身为有机体,社会亦然,故人身与社会,可相比较,先生曰:“一群之成,其体用功能,无异生物之一体,小大判而官治相准。知吾身之所以生,则知群之所以立矣;知寿命所以弥永,则知国脉之所以灵长矣。一身之内,形神相资;一群之中,力德相备。身贵自由,国贵自主,生之与群,相似如此,此其故无他,二者皆有官之品(即有机)而已矣。”

社会有机体之义,非西国学者所独标,盖中国先圣早有此等观念。

先生曰:“吾国则自唐虞上世以来,若已人人共喻,试读明良喜起之歌,曰元首,曰股肱。更读《灵枢素问》,则人身内部,自黄帝以来,即名脏腑。脏腑,政界中物也,而吾身所有,乃与同称,他若喉舌心旅之喻,体国经野之谈,盖吾古人之知视国家为有机体为官品久矣。”

二、社会为一整体说

人群相聚,而成团体,无异一身。故柏拉图言,人不当云吾指痛,当云吾身之痛在指。不当云民有饥溺,当云国有饥溺。受之以民。以是人群之合,成为整体,其化愈进,其整体之组织愈密。善矣。

侯官言曰:“国家为物,非聚一群人民,如散沙聚米,便足当此名也,将必有分官设职,部勒经纬,使一群之中之支部,有相资相待之用,而后成为国家。天演最深之群,其中部分殊别,而亦各有专司,秩序分明是为体,和同合作是为乐。

“彼西人有此,不独国家之大、朝廷之尊为然。下至一乡一邑之中,一旅一城之内,一银号,一兵船,其中莫不有如是之组织部勒。其制立者,而后其事举。而其为如是之事者,其语曰 Organization, 此意犹云:取无机之体,而与之以机,即无官之品,而赋之以官。得此而后其物其众,有生命形气之可言。内之有以自立,外之有以御侮。其物之生理,乃由此而发达,有以干事,有以长存于天演界之中。”

三、个体断定全体

一社会之性质,可从个体中得来。盖社会之进化与否,恒赖其人民程度之高低,此斯氏所以以幺匿(Unit)之本质断定拓都(Total)之本质也。拓都之不齐,皆自幺匿而已见,断未有合群之品德,与其物之性情形制绝为两法,使抵牾而不相似者也。先生本斯宾塞之说,以为全体之性质以个体断,所谓欲论其合,先考其分者了。

尝言曰:“欲知其合,先察其分;天下之物,未有不本单之形法性情,以为聚之形法性情者也,是故贫民无富国,弱民无强国,乱民无治国。”

统而言之,社会乃个人集合而成之整个团体也。此整个团体之有“组织部勒”,一如一身之有肢体官品,故谓之有机体。社会既有机矣,其强弱存亡,莫不视其人民品质之良麻与夫德智高下以为断,盖未有其民昏昧,而其国得以保存者也。

笫四节 社会进化之程序

社会有文明与草昧之分。文明社会乃由草昧社会之演进而来,其演进之方式阶段及原因,以下分段详述之。

一、社会进化之方式

社会进化之方式有三:图腾社会(亦称蛮夷社会)、宗法社会、军国社会(亦称国家社会)。先生深信斯宾塞之言,以是三者之进演程序,必“由简入繁”、“由浑入画”也。

其言曰:“夫天下之群众矣,夷考进化之阶级,莫不始于图腾,继以宗法,而成于国家。”当其为图腾也,其人民生活简单,如中国内地“苗僮之峒”,“台湾生番之社”;次入宗法,此乃教化一大进步。此种社会,五洲之中,尚多有之。而文化之进,如俄国、中国,皆未尽脱宗法方式者也。最后乃有军国社会,其分工之精细与夫组织之严密,殆有大过于前二者,今日欧西各国是矣。

二、进化程序与经济生活之关系

经济生活之变迁,乃社会方式变迁之原因。经济生活之进化,有先后不易之例。盖大地之民,最初莫不为畋渔,其次游牧,又次耕稼,工商为最后。是故社会进化亦必从图腾、宗法,而军国也。先生曰:“方其为图腾也,其民渔猎;至于宗法,其民耕稼。而二者之间,其相嬗而转变者以游牧,最后由法以进于国家。而二者之间,其相受而蜕化者以封建;方其封建,民业大抵犹耕稼也。独至国家,而后兵、农、工、商四者之民备具,而其群相生相养之事乃极盛,而大和强立,蕃衍而不可克灭。此其为序之信,若天之四时,若人身之童少壮老,期有迟速,而不可或少紊者也。”

三、进化程序与宗教之关系

社会进化既分宗法与军国,斯二者程度之高低,以宗教为之准。大抵初级社会,其中宗教神权,皆极有力,社会程度愈进,宗教之力,虽未必遽衰,然政教二权,必分为二。由是观之,宗教与政治关系密者,其化难进,反是则易进。

侯官尝言曰:“其始由蛮夷社会,而入宗法;宗法既立,欲有以自存于物竞之中,于是变化分合,往往成有机智之大团体;又或以宗教崛兴,信奉既同,其群遂合。而以战争之故,有部勒署置之事,而机关亦成,此谓宗法神权二种国家。方其起也,往往同时而并见,特所主有畸重轻,故言政治者,行以分论。

“至于历久之余,民识合群之利,知秩序之不可以不明,政府之权不可以不尊,父而后有以维持其众也。于是公益之义起焉,保民之责重焉。而其立法也,乃渐去其宗法神权之初旨,而治权独立,真国家之体制以成。其始也,宗法重于国是,神权隆于政柄;其后也政权最尊,而二者皆杀,此天演之国莫不然。虽时有迟速,期有长短,而其所经历者,固未尝不同也。”

综观社会进化原理,而知社会生长乃循自然“天演”之程序,有条不紊。各组织部勒疏密虽不同,然皆为有机整体,其性质之良窳,恒视其民治化之浅深。今本此原理,历述中西社会之进化及其文化之同异。读者苟欲知侯官对此之见解,请览下章。

第五章 中西社会进化之比较

世界各等社会,若循天演程序,宜乎日进无疆,皆达文明至境,奈何华夏教化早开,于今四千余年,其声物文明,以视欧洲晚化之国,反不如耶?虽天之演也循夫其序,然化之进也有迟有速,欧洲之从封建入于军国,为时不过数百载耳,而我历几千年之久,尚未脱夫宗法之羁縻,夫岂无故也哉?

第一节 中西社会方式之不同

前已分别社会之方式为三:图腾、宗法、军国是也。中西社会于是三者何属?今详论之如下:

一、中西社会之方式

进化之迟速有不同,故中西社会之方式亦各异。

(一)“中为宗法社会”

中国宗法社会,始于上古时代,固不为不早。秦时大有进入军国之势,其后复以中止,直至今日,尚未脱离宗法之方式。先生尝详述之,其言曰:

“观吾中国之历史,本诸可信之载籍,由唐虞以讫于周,中间二千余年,皆封建之时代,而宗法亦于此时最备。其圣人,宗法社会之圣人也;其制度典籍,宗法社会之制度典籍也。物穷则必变,商君、始皇帝、李斯起,而郡县封域,阡陌土田,燔诗书坑儒士。其为法欲国主而外,无咫尺之势。此虽霸朝之事,侵夺民权,而迹其所为,非将转宗法之故,以为军国社会者欤?!乃由秦以至于今,又二千余岁矣,君此土者不一家,其中之一治一乱常自若,独至于今,籀其政法,审其风俗,与其秀桀之民所言议思惟者,则犹然一宗法之民而已矣。然则此一期之天演,其延缘不去,存于此土者,盖四千数百载而有余也。”

(二)西为军国社会

社会从宗法进于军国,其间相嬗而转变者以封建。欧西各国于十七、十八两世纪已尽脱封建方式而入军国社会。先生曰:

“吾尝考欧洲之世变,希腊罗马之时尚矣。至其他民族,所于今号极盛者,其趾封建,略当中国唐宋间。及其去之也,若法若英,皆仅仅前今一二百年而已。”

二、中西社会方式不同之原因

中西社会进化,方式不同,夫岂无因?故先生曰:“欧亚之地虽异名,其实一洲而已。殊类异化并生其中,苟溯之邃古之初,又同种也。乃世变之迁流,在彼则始迟而终骤,在此则始骤而终迟,固知天演之事,以万期为须臾,然而二者相差之致,又不能为无因之果。”

(一)天时地利人为之不同

孟德斯鸠尝以为中西文明之不同,在夫天时气侯之殊异。今世学者,有以地理上之开通与固闭,断定民之智愚,种之强弱者。侯官则以为三者皆重,不能有所上下,所谓“一因之用”者也。其言曰:

“欧亚虽强分二洲,以地势论,实同一洲,非若非、美诸洲断然不得合一者也。顾东西风气民德之异。后世学者,每推原于地利,谓其一破碎以生交通,其一完全以生统摄,交通则智慧易开,统摄则保守斯固。自舟车利用,竞争之局宏开,于是二土之优劣短长见矣。

“而孟氏之论,则一切求其故于天时,至谓二洲之自由多寡,强弱攸殊,以一无温带,一皆温带之故。取其言以较今人,未见其说之密也。总之论二种之强弱,天时地利人为三者,皆有一因之用,不宜置而漏之也。顾孟氏之说,其不圆易见。即近世学者地利之说,亦未为坚,何则?果如所言,则亚之南洋群岛,美之中枢诸小国,共宜开化,而为世界先进久矣,何千余年,寂寂无颂声作耶!?是知人为有关系矣。夫宗教、哲学、文章、艺术,皆于人心有至灵之效。”

(二)“政教附丽”之不同

宗法社会之中,宗教神权极有势力,政教二权附丽密者,其化难进。欧洲之进宗法也甚远,其出之也独早,盖其政冶与宗教附丽疏也。反观吾国,秦之求出宗法而卒不能者,则孔教有以致之。故先生尝曰:“周孔者宗法社会之圣人也,其经法义言,所渐渍于民者最久,其入于人心者亦最深。”孔教之阻中国进化,夏曾佑氏曾于《社会通诠》序中,述之甚详,今节录如下:

“孔子以前之宗法社会,沿自古昔,至孔子时已与时势不相适,故当时环玮之士,各思以其道易之,显学如林,而孔墨为上者。墨子尊贤贵义,节葬兼爱,皆革宗法社会之劲者,然与习俗太戾,格而不行。而孔子之说,遂浸淫以成国教。孔子之术,其的在于君权,而径则由于宗法;盖藉宗法以定君权,而非借君权而维宗法。然终以君权借径于此也,故君权存而宗法亦随之而存。”

孔子既藉宗法以定君权,遂尊君上而抑臣下,上颂尧舜之德,又倡礼治,历代帝王均奉为金科玉律,不可改变。于是中国教化,直至今日,无有进步。

(三)社会进化观念之不同

先生尝谓:“中西事理,其最不同而断科不可合者,莫大于中之人好古而忽今,西之人力今以胜古,中之人以一治一乱,一盛一衰为天行人事之自然,西之人以日进无疆,既盛不可复衰,既治不可复乱,为学术治化之极则。”而此一治一乱之局,乃孔教之所创,老庄知其弊,其奈世人识何!故先生曰:

“老氏庄周,其薄唐虞,毁三代,于一是儒者之言,皆鞅鞅怀不足者,岂无故哉?老之言曰:‘失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼,礼者忠信之薄,而乱之首也。’始吾尝徜然怃然,不知其旨之所归,乃今洞然若观火矣。礼者诚忠信之薄而乱之首也。虽然,礼者既如此矣。藉今更为之转语曰,失礼而后刑,则不知于治之效又何若也。民主者,以德者也;君主者,以礼者也;专制者,以刑者也。礼,故重名器,乐荣宠(Honor);刑,故行督责,主恐怖也。

“且孔子不云乎:‘道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格?’特未若孟氏之决然洒然,言君主之必无德,专制之必无礼耳。嗟呼!三代以降,上之君相,下之师儒,所欲为天地立心,生人立命,且为万世开太平者,亦云众矣。顾由其术,则四千余年, 仅成此一治一乱之局,而半步未进,然则老庄之所訾敖者,固未可以厚非。”

孔子创礼治之说,酿成数千年之一治一乱之机,若夫一朝之创,必有贤圣之君,恭俭畏天,勤政爱民,常致天下于至安;迨数传之后,坠其先人之绪,临民以刑,政令所施,常与民意相违,于是革命起焉。朝代既更,易姓为君,顾一循故辙,享国虽长短不同,而平波往复,一治一乱之机,莫不如故,更有甚者,孔子常教民以止足,期能相养相安,勿出于争。使民安于朴鄙,重节流谦屈,不务发舒问源,于是民之智力,日渐衰窳。虽然,是果永能奠定生民于安平之境哉?夫民化未进,生育必多;孔孟标宗族主义,是更勉人孳乳;凡此种种,莫不足破坏人口与生产之平衡局。盖人口日增,而食粮不足,则生存之竞争,自不得免,而乱作矣。故先生曰:

“所死之数,必少于所生之数,而国家又从无移民之法,积数百年,地不足养,循至大乱,积骸如莽,流血成渠。时暂者十余年,直杀至人数大减,其乱渐定,乃并百人之产以养一人,衣食既足,自然不为盗贼,而天下粗安。生于民满之日而遭乱者,号为暴君污吏,生于民少之日而护安者,号为圣君贤相。二十四史之兴亡治乱,以此券矣。不然,有治而无乱,何所谓一治而一乱哉?”

由是观之,所谓贤主暴君者,亦不过所处时地之不同,未必诚有贤暴之别也。进而言之,贤君暴主,产于一治一乱之局,而一治一乱之局,乃孔子教化所臻之果耳。嗟呼,孔之造教,原欲平争泯乱,顾由其术,乃成若是之果,一治一乱,循环不已,无进步之可言。然则其违天演之原则甚矣!

笫二节 中西文物制度之不同

中西社会之方式既已不同,其声物文明亦因之而殊异。今就中西根本思潮、政教、法制不同之点,列举而比较之。

一、中西社会组织之不同

宗法社会之组织与军国社会之组织,其差异殆无可合者。且观欧亚二洲,已足见矣。

(一)中以家族主义为中心

孔子立三纲,创五常,以家族为社会之中心,一切政教法制,莫不本于宗法,历代师儒,推阐家族主义,不遗余力,直至于今,家族思想,未尝稍衰。

(二)西以个人主义为中心

西洋近古,由宗法进于军国,学术进步,开发自然界之秘藏,不遗余力。迄于十九世纪,个人主义勃兴,以谓物无高下之分,人无贵贱之别,遂创自由平等诸说。斯密、边沁、穆勒、卢梭等,皆个人主义之健者。

(三)中西根本思想之不同

中国以家族主义为出发点,西洋以个人主义为出发点。出发点既殊,则一切事理,自亦差异,侯官尝比较之曰:

“中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道而同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人众许。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求欢虞。其接物也,中国美谦屈,而西人务发舒;中国尚节文,而西人乐简易。其于为学也,中国夸多识,而西人尊新知。其于祸灾也,中国委天数,而西人恃人力。”

二、中西国民信仰之不同

中西国民信仰之不同,乃从其个人主义与家族主义之殊异所推演而来。“西之教平等,故以公治众,而贵自由。”“中之教立纲,故以孝治天下,而首尊亲。”“西之教,曰爱仇,曰宥人之罪,祈天宥我;东之教,曰以直报怨,曰复九世之仇。”质言之,中主尊亲,明等差;西贵自由,重平等。亲亲爱仇既不同,民气风俗遂互异。善夫严先生之言曰:

“宗教为物,其关于陶铸风俗者,常至深远,观东西二土之民,其于怨仇,可以见矣。西之宗教,重改过宥罪,曰此教徒之天职也。虽有至深之衅,使犯者声言歉衷,以自谢于受者,则旧怨可以立捐。乃至张脉偾兴,往往拔刃相向,或有为之解纷,则杯酒片辞化寇仇而为友交者,事恒有之。其受谢者,不为弱懦,而度量恢廓,为人所称。脱既解矣,而犹以旧怨相绳,则其人必为国人所不数,此西国之俗也。

“至于吾俗,乃大不然,衅之既生,衔者次于骨髓,迁怒及其亲戚,寻仇延乎子孙,即有居间排难之家,以势相临,若不得已;虽曰解仇,察其隐微,固未尝释也。其居心如是,其揣人亦然,蕴火常伏,其发也,特待时而已。故其民之相遇也,刻盭感愤之情多,而豁达岂弟之风少也。呜呼!此固宗教使之然耳!夫春秋号经世,而齐桓灭纪,所不忘者,哀侯九世之仇,然而经大之矣。惟二俗之行,其于社会,利害相远,此不具论,吾所持者,特指东西国俗之殊,与其致此之各有由而已。”

三、中西法制精神之不同

中国法制不如西洋法制,盖有三弊在焉。

(一)混杂纯晰之不同

中国既为宗法,则以一家之礼教而治天下。于是严等差,设分位,下之事上以忠以孝,上之待下以义以慈。儒家不惮琐屑,详其节日,著为礼经,然礼法混杂,不能为分。西人所谓法者,实兼中国之礼典,中国有礼刑之分,以谓礼防未然,刑惩已失,而西人则谓凡著在方策,而令一国之从者,通谓法典。法典者实兼民法、刑法而有之。西之立法也,公私二律(亦谓国法与民法)分别甚明,公律关于君民对待之事,私律关于同人相处奠居之道。二律之外,又有国际公法,是乃国与国间之关系也。

(二)君立民立之不同

中国之法乃一家之法,所谓“以一二人之意见,强齐亿兆辈之性情”。其法制虽甚详密,纵许民人之日常行事,教化职业,无不备载,而民人以其法之不出乎己也,多阳奉而阴违;官吏腐败,执法不严;民既无自治之习,官复无为治之效,上下交误,而教化日退矣。反观西洋,则“以自由为体,以民主为用”。不若吾华之以帝王之身,而兼君、亲、师三责。其立法也,必经议院而后可行。君民之关系虽疏,而民人自治之力甚强,人人皆能以法自绳,故君不立法,而诸法毕备。

先生常谓中法不如西法,其言曰:“彼西洋者,无法与有法并用,而皆有以胜我者也,自其自由平等以观之,其捐忌讳,去烦苛,决壅蔽,人人得其意,申其志,上下之势不相悬隔,君不甚尊,民不甚贱。而联为一体者,是无法之胜也。”自其官、工、兵、商、法制之明备而观之,则人知其职,不督而办,事至纤悉,莫不备举,进退作息,皆有常节,无问远迩,朝令夕改,而人不以为烦,则是以有法胜也。”

(三)竺旧务新之不同

中之人常以圣人制法,不可稍变,是故数千年来之法制,尚因循未改。实则“风俗之移,性情之易,三四十年便已不同。薄物细故,随在可验,况上下数千年,中更万变,陵谷迁移,黑白倒置,不可胜言,而犹执古术以驭之,以千百年前之章程,范围百世下之世变”。虽至愚人,知其不可!西洋制法,无不日新月异,因时制宜,所谓“一洲之中,散为七八,争驰并进,以相磨砻,始于相忌,终于相成,各殚知虑,此既日异,彼亦月新,故若用法,而不受法之弊”。由是观之,中之法竺旧而不知改,西之法因时而求其新,其优拙存亡,可以断矣。侯官曰:

“彼(指西洋)亦以其法与吾法选(似为“遇”字之误)而吾法乃颓隳朽蠹,如此其敝也,则彼法日胜而吾法日消矣。何则?法犹器也,犹道途也,经时久而无修精进之功,则捍格芜梗者势也。以捍格芜梗而与修治精进者并行,则民固将弃此而取彼者亦势也。此天演家所谓物竞天择之道固如是也。”

四、中西政治原理之不同

中国宗法社会,以家法治天下,尊君主之权,此孟德斯鸠尝谓中国之政府乃父母之政府也。至于西洋,则重个人之自由平等,为政者乃人民之所推举,不过公仆而已。约而言之,其一,权操于君;其一,权操于民。此中西政理根本之不同也,先生尝比较之曰:

“西人之言政也,以其柄为本属诸民,而政府所得而操之者,民予之也。且必因缘事会,而后成之,察其言外之意,若惟恐其权之太盛,将终不利于民也者,此西说也。中国之言政也,寸权尺柄,皆属官家。其行政也,乃行其所固有者,假令取下民之日用,一切而整齐之,虽至纤息,终无有人以国家为不当问也。实且以为能任其天职。其论现行政柄也,方且于之而见少,又何尝于之而见多,论者若曰,凡使吾之至于此极者,皆国家之勿事事致之耳,此中说也。”

政权之来源不同,政治之方式亦互异;西之政府,于兵刑二事外,一切皆听民自为。国家一起干涉,人民辄力争之,盖彼都人士,莫不以自由为惟一宗旨,故也。试读欧史,暴君压制,贵族侵凌之后,人民争自由之烈,可以见矣。至于中国,政府虽无所不为,人民无尺寸之治权,而视若应尔,晏然相安,未闻人民为争自由,而起与其君上一问罪也。夫是之影响于文化,岂浅鲜哉?善矣,先生言曰:

“西国之王者,其事专于作君而已。而中国帝王,作君而外,兼以作师。且其社会,固宗法之社会也,故又曰元后作民父母。夫彼专为君,故所重在兵刑,而礼乐、宗教、营造、树畜、工商,乃至教育、文字之事,皆可放任其民,使自为之。中国帝王,下至守宰,皆以其身兼天地、君、亲、师之众责,兵刑二者不足以尽之也。于是乎有教民之政,而司徒之五品设矣;有鬼神郊禘之事,而秩宗之五祀修矣;有司空之营作,则道理梁杠,皆其事也。有虞衡之掌山泽,则草木禽兽,皆所咸若者也。卒之,君上之责任无穷,而民之能事,无由以发达。”

本章所论中西社会进化,其方式一为宗法,一为军国;方式不同,文化自亦殊异。中国以家族主义为出发点,一切政教法制,莫不本宗法原理;西以个人主义为出发点,一切政教法制,莫不以自由平等为惟一之宗旨。

文字编辑:宋丹丹、龚之璇、林上

推送编辑:王朗宁、谷诗洁

审核:凌鹏

文字节选自《从书斋到田野:林耀华先生早期学术作品精选》,北京:中央人民大学出版社,2000年,亦参照了北大图书馆所藏的燕大原版论文。注释与参考文献从略。