阮新邦(香港理工大學應用社會科學系)

提要:西方社會和人文知識傳統具有兩個主要的特徵。一是重思辯及重普遍而系統的表述形式,同時也由此展現出理想的知識形態是抽象而周延的。二是強調論述的客觀性和一定程度上的可驗證性。本文會順應着作者從哲學詮釋學發展出來的強烈價值介入論,去檢視西方知識傳統此兩種特質,並由此探討生命的學問和理論知識的關係。本文指出,社會或人文理論知識其中的一個重要構成分是類似生命的學問般,是第一人身的價值介入。這是説,任何對社會和人文現象的理解必然介入理解者的價值判斷。這裏展現出生命的學問和理論知識的共通處,並試圖由此進一步揭示理論知識的可能性是要預設生命的學問裏的終極理念。由於西方理論知識的傳統傾向把生命的學問排除於知識的範圍外,因此,歷來相關的學者未能正視理論知識裏所蘊含着的生命的學問的特質,也因而對社會和人文知識的本質缺乏了深入的了解。

.png)

自古希臘以降的西方社會和人文知識傳統具有兩個主要的特徵。一是重思辯及重普遍而系统的表述形式,同時也由此展現出理想的知識形態是抽象而周延的。二是強調論述的客觀性和一定程度上的可驗證性。第二個特徵需要作進一步的解釋。所謂客觀性和可驗證性,在近代以前可以理解為是重視其論述的基本立場是否成立,其論旨是否建基於嚴格的論證之上。其間儘管有不同的知識觀的出現,但大抵都在不同程度上順應或對比着這兩個特徵而建構。就以晚近三、四十年西方的社會和哲學的理論爲例,如詮釋學(hermeneutics)、批判理論(critical theory)、各種後現代主義派别,以及流行於英美的後經驗主義(post-empiricism),這些不同的學派對知識本質所持的立場跟西方較正統或主流學派,如理性主義(rationalism)、經驗主義(empiricism)和實證論(positivism)等差異甚大。

前者一般都強調事實和價值或理論和實踐是没有邏輯上的分界,其中一些更認爲社會和人文知識是建基於實踐的規範基礎上。後者則認爲價值是主觀的,事實是客觀的,二者具有邏輯上不可逾越的鴻溝。此一分别在哲學、社會和人文研究,以至政治事務和日常生活上産生深遠的影響。但另一方面,如果跳出西方的學術理路,從東方,特别是中國和印度的學術或思考傳統視之,會發現詮釋學和批判理論等學派的倡議者,在更深層次上顯現出西方知識傳統的特徵,仍然以思辨式爲其立論的進路,也盡量保持客觀的表述形態並有意或無意地由此限制了知識的範式。換言之,這些學派仍然清楚地展現出上文所言的西方知識傳統的兩個主要特徵。

批判理論者如哈伯瑪斯(Jurgen Habermas)及證釋論者如伽達默(Hans-Georg Gadamer)和泰勒(Charles Taylor),皆強調知識的建構是要建基於相應的實踐基礎上。這是説知識的結構、理解或認知的可能性,甚而是驗證的層面,皆預設了相應的生活或價值上的實踐。但另一方面,頗奇怪的是,這些學者卻明顯地避開了討論實質的價值問題,很少會去考察具體的價值或實踐内容,更不會探討道德實踐或修爲的途徑。然而,如果實踐是構成知識及其相關活動的重要條件,那麽,對實踐的具體内容或修養途徑的探索當有助了解社會和人文知識的本質。西方思辨性的學術傳統在很大程度上限制了這方面的討論,這也是説限制了知識的範式。

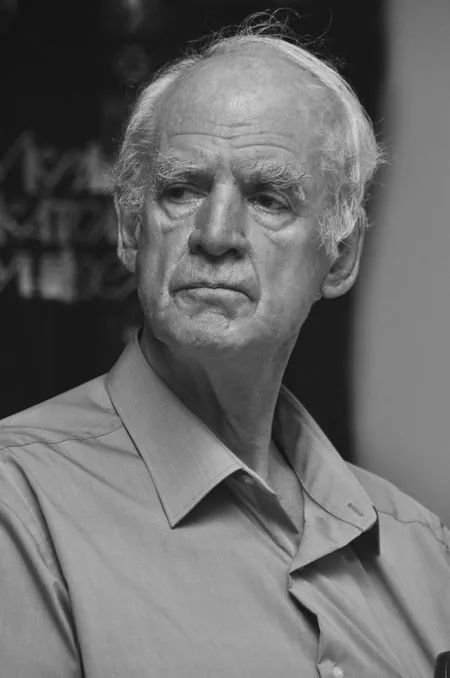

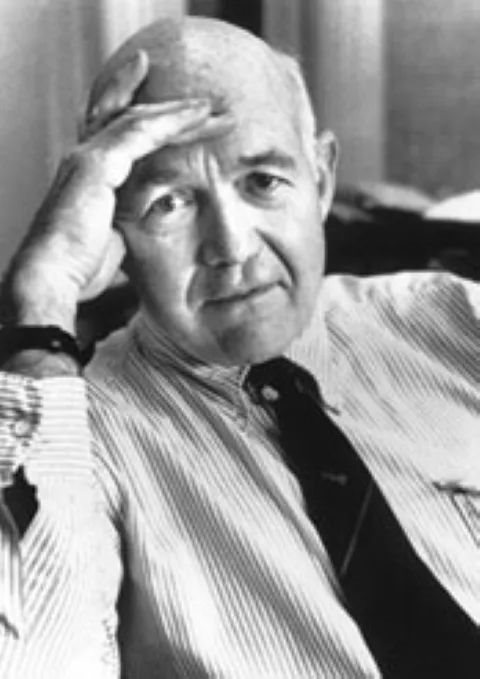

查理斯·馬格雷夫·泰勒(Charles Margrave Taylor,1931年11月5日-),加拿大天主教哲學家,社群主義代表人物,代表作《自我的根源:現代認同的生成》。圖片來源:《查理斯·泰勒:如何在世俗社會進行合理的宗教表達?》,澎湃新聞。

近年來西方的一些學者從體態結構(embodiment)及潛移默化的角度去探討知識或認知的隱性(tacit)層面,顯示出理解和認知的活動涉及衆多非理性(non-rational)的因素。在很大程度上這些活動是一個潛移默化的歷程。如果這一種對知識本質的新發現或理解是正確的,那麽,二千多年來西方的知識傳統便會面臨嚴峻的挑戰。這裏似乎蕴含着一個假設。西方知識傳統強調的所謂理論知識,其實是建基於一些不能作清楚表述的隱性因素之上。因而嚴格的驗證根本是不存在的。

在這意義下,其他如透過直覺體悟而達致對社會和人文現象的理解,是否也不應該被排除於知識的範式以外呢?但可惜的是,此一嶄新的知識觀未引起廣泛的注意,仍然只停留在極初步的發展階段。其實,就目前已發展的情况觀之,就算其倡議者似乎大多仍未察覺此種新發展趨勢,是在根本層次上跟西方知識傳統處於一個對立的位置,也没有注意到道德實踐的問題在其間的重要性。

本文主要針對著這些問題展開討論。本文會順應著作者從哲學詮釋學發展出來的強烈價值介入論(the strong thesis of value involvement)的理路,去檢視西方知識傳統視角下的理論知識的隱性特質,並希望由此進一步探討揉合生命的學問和理論知識的可能性。我得承認這是一個複雜而困難的課題,這裏只是一個初步的探索。

首先要指出,所謂生命的學問是没有明確的界定範圍,我們假設以儒家的成德之學,佛家的悲願的論述,或基督教的救恩言説,爲生命的學問的重要代表。這些學派或宗教的經典多是以片言隻語及直觀式的表述形式去討論道德和終極關懷(ultimate concern)的問題。這裏可能會引起誤解,認爲我們否定了對生命的學問此課題可以採取思辨式的進路。事實上,相反的是,如當代新儒家,特别是牟宗三,正好是引用西方思辨哲學的研究進路去處理生命的學問的問題,同時也以之比較和試圖匯通東西方哲學。

我們究竟要如何看待如牟氏般提出的生命的學問的本質呢?這不是一個容易處理的問題。但要指出的是,這裏顯示出牟氏的生命的學問的弔詭之處。其探索和表達形式和所採用的理論架構是思辨式的,但牟氏卻一貫強調其探討的課題最後是屬於生命學問層次的直觀進路,也不時強調在此最後的探索層次是要用直觀或用“心”而不是用西方的理性研究方法。但可惜的是牟氏似乎未能對這些問題作進一步的解釋,因而使得其所強調的生命的學問的本質和其思辨進路之間的關係没有清楚的劃分和解説。在這裏也要指出,無論如何,牟宗三強調的生命的學問正好展現出儒家成德之學的要旨,也在這裏我們看到生命的學問所涉及的具體内容或修煉途徑不爲西方學術界所重視。

至於理論知識則比較容易界定。正如上文所言,我們以古希臘以降二千多年來西方知識傳統爲代表。其特徵也一如前述,是以思辨式及普遍而系統的表述形式作研究進路,同時強調客觀性和可驗證性。在現時的探索階段裏,揉合生命的學問和理論知識的可能性是建基於以下的兩個觀點之上。第一,理論知識主要是指社會和人文學科的知識。對本文作者而言,此種理論知識其中的一個重要構成分類似生命的學問般,是第一人身(first person)的價值介入。這是説任何對社會和人文現象的理解必然介入理解者的價值判断。這裏展現出生命的學問和理論知識的共通處。第二,由此共通處進一步揭示理論知識的可能性是要預設生命的學問裏的終極理念。由於西方理論知識的傳統傾向把生命的學問排除於知識的範圍外,因此,歷來相關的學者未能正視理論知識裏所蕴含着的生命的學問的特質,也因而對社會和人文知識的本質缺乏了深入的了解。

我在另一篇文章裏所提出的強烈價值介入論,是試圖解釋甚而在一定程度上證立第一個觀點。我在那裏指出,對社會和人文現象的理解,包括社會科學上的研究和對經典的詮釋,必然涉及相應的價值理念。這些價值理念除了包括如韋伯所言的價值相關性(value relevance)外,同時也包含着相關的價值判断。所謂相關的價值判断是指研究者在自覺或不自覺的情況下以第一人身分所作的價值判断。我們可以由此再作以下的推論:對價值判斷或價值規範的良好理解會導致對社會現象的良好理解,而對價值規範的良好理解是理解者要有相應的價值實踐。換言之,理解蕴含着理解者的價值判断,而這也是説,對價值判斷愈加理解會對相應的社會現象愈加理解。換言之,對價值判断的理解是要建基於價值實踐之上。

由於我在該文對上述的觀點有頗詳細的解説,這裏不再重複。但要一再指出,對社會和人文研究裏的第一人身價值介入的問題的了解,是整個討論的關鍵,也是連接生命的學問和理論知識的橋樑。可惜的是,無論是西方的相關學者或重視生命的學問的研究者都極少正面討論第一人身價值介入的問題。

本文的研究進路是以強烈價值介入論爲基礎,在下一節裏我會以社會研究裏的深度描述(thick description)的方法作討論的起點,指出深度描述所希冀達致的深層理解(deep understanding),正好顯示出社會知識並非如主流的實證知識觀所指稱般,可以用類似自然科學的方法作客觀驗證。從表述的形態看,深度描述的表達形式是非普遍性、非抽象和非周延的,反而更類似文學的表述形態,也像生命的學問般要唤起讀者的想像力和代入感。但可惜的是,一般倡議者或運用此方法的社會研究者,並没有從這一個角度對深度描述或深層理解作進一步的探討。這一節試圖透過深度描述來顯示社會知識跟生命的學問的共通之處。

(美)克裡福德·格爾茨《文化的解釋》書影,格爾茨在書中全面、系統、深入地論述了作為方法的深描與民族志的關係。圖片來源:豆瓣讀書。

我在下一節會嘗試從一個較迂迴的進路來處理生命的學問跟理論知識的關係。我會檢視一個對現代社會結構和現代人處境的主流解釋架構,但着重點是要凸顯西方知識傳統的局限。我之要採取一個迂迴的探索進路,而不是直接探討生命的學問的本質及其他相關的問題,其中的一個原因是至目前爲止,從學術的角度着眼,對生命的學問跟理論知識之間的關係的探討,仍然只是處於初步的澄清問題的階段,也未能吸引學者的注意。生命的學問的表述形式跟理論知識的表述形式之間的重大差異,亦構成我在這方面立論上的困難。

我現時藉以討論這課題的方法和表述形式,明顯地是思辨式的,也盡可能把我的立論交待清楚。一個弔詭的現象是,我根據西方知識傳統的兩個特徵的準則去討論我認爲不能爲此特徵或標準所窮盡的生命的學問,個中的艱難可想而知了。一個主要的問題是不容易把這些“困難”的關鍵之處作清楚的表述。因此,我們只能試圖迂迴地檢視一些對現代社會處境作解釋的重要架構,指出其解釋上的局限之處的一個原因,是其受制於西方知識傳統的標準。希望這樣可以凸顯出生命的學問的研究進路的一些主要特徵及“效能”。目前來説,所謂效能是指生命的學問可以加入前述的研究架構裏,補增其對現代社會處境的解釋能力。

本文要討論的社會分析架構是建基於實證知識觀之上。我們檢視以實證論爲核心的西方主流知識觀,如何結合着抽離的理性觀(disengaged reason)去描繪現代社會的景象,並由此模塑出現代人的自我觀。此一具有無可比擬影響力的現代社會分析架構,一方面促進了科技文明和極度的物質生活享受,但另一方面卻更爲把原本理論知識所蘊含的生命的學問的性質壓抑下去,扭曲了人對自我及與其相關的種種價值的問題的理解。

至於一些非實證的現代社會分析架構,我會在另一篇文章討論。但我會在本文结語的一節裏勾勒對這些問題作進一步討論的輪廓。

.png)

重智的西方學術傳统當然也會重視生命或存在意義的種種問題。事實上,西方的道德哲學、宗教信仰,及各種深厚的兿術傳統所顯示出的豐富内容,在不少方面是比中國優勝。但另一方面,從學術的發展角度視之,由古希臘的哲學至近現代的相關學術的探討進路,主要是以思辨式的形態出現。就以道德哲學爲例,在古希臘之後以降的二千多年的西方哲學發展裏,對美善生活的討論和道德修養途徑的探索似乎並没有成爲道德哲學的主要課題。思辨式的探究方法在很大程度上限制了知識的範式的發展,這也是説限制了探究的對象和表達的形式。其所着重的系統、抽象及理論的表達方法,會把如善惡和美好生活等内容的探討限制在某一層次進行論述。更具體地説,這是把基督教的聖經或論語等以直觀、片言隻語或隨機指點的表達形式排除於知識的範畴以外。

當然,很少人會否定聖經或論語對人類存在處境的洞察力,但在西方學術的傳統裏,這種類型的智慧和表達形式並非屬於學術的探討範圍。我們當然也會從學理的角度研究這些典籍的内容,但這些學理式的探究大多是以思辨或分解式的角度進行,也不會以直觀或片言隻語的形式去鋪陳學術觀點。如果我們承認表述的形式跟要表達的内容有着不可分割的關係,那麽,以思辨或分解的角度進行的論述必然會大大影響着討論的主題和内容。倘若再加上以現在主流的實證知識觀和理性觀爲討論準則,那就更限制了論述的形式、内容及提問了。從一個更廣闊的角度着眼,以批判理論和詮釋學爲例,雖然這些學派在一定程度上皆察覺到不同層面現代人的存在困境,但就其對學問的理解和定義來説,是不傾向於把如佛經、論語或聖經的言説納入學術的範圍内。其主因一如前述,認爲這些經典的表達方式並不符合知識的範式。

然而,根據我所提出的強烈價值介入論,任何對社會和人文現象的理解,必然蕴含着相應的價值或生活上的實踐,並由此顯示如泰勒所言的強的評價(strong evaluation)的人性特質。理解裏的第一人身分的價值介入,再加上理解活動所牽涉的潛移默化的過程,在一定程度上顯示出知識的獲取或理解的可能性,很多時在衆多不爲理解者自覺的因素和情況下進行,並非如想像般是一種純理性的活動。這裏牽涉十分複雜的問題,但就本文的討論脈絡而言,我們是要展示所謂生命的學問及其表達的形式,跟由社會和人文研究所産生的理論知識有共通的地方。

倘若是這樣的話,生命的學問的表達形式是否也有可能稱之爲一種知識的表達形式呢?然而,我們也明白到,也正好是生命的學問的表達形式使得相關的學術社群質疑其是否知識的一個主因。或許可以這樣説,就算聖經或佛家的典籍所言的是真理,但其表述形式卻似乎排除了其可以在學術層面上作驗證或作嚴格的論述。我們似乎很難對此等言説給予具説服力的證立或反駁。

牟宗三《生命的學問》書影,圖源:豆瓣讀書。

在進一步討論之前,讓我重申本文的主旨。本文試圖檢視生命的學問與理論知識的關係。前者特别是指東方學術傳統裏像儒家和佛教經典裏的論述内容和表達形式。至於理論知識,是可以用西方學術強調的思辨式的探討進路爲代表。但這裏的所謂思辨式的研究進處是要從一個較廣闊的意義來理解,這是泛指那些重視嚴格的系統整理和分析的研究進路和表達形式,也包括了社會科學裏的實徵或經驗研究(empirical research)。

事實上,就現代學術的發展形態着眼,重視實徵資料(empirical data)的社會研究,給現代的學者更有力的證據從驗證的角度反對把生命的學問納入知識的範圍内。也是在這樣的情況下,本節嘗試以建基於實徵資料的社會研究作討論的重心,探討社會科學裏一種常用的深度描述(thick description)的方法所希冀達致的深層理解(deep understanding)。這裏是要顯示出深度描述作爲一種社會研究方法和表達形式,其實在多方面並不符合西方主流知識觀的標準,而在其深層處是扣連着生命的學問的一些特質。

社會研究裏首先要觸及一個基本的問題:何謂社會解釋(social explanation)?一般而言,這裏牽涉兩個不同的解釋層次:找出該現象的“因果關係”(causal relation)和對該現象作“深度描述”。這是實證和非實證論者都認同的社會研究裏兩個主要的目的,其分别主要在於對深度描述的結構和本質有不同的看法罷了。

從事經驗社會研究的學者一般都會明白,不少的實徵社會調查(empirical social research)是要對相關的現象作深入的描繪,而不是尋找其因果關係。但實證論者認爲,任何社會現象的描繪或解釋都要面對真假值上的驗證問題,就算該解釋涉及的複雜因素是不可能作經驗層次上的驗證,研究者仍然要盡可能以符合驗證的角度來設計其調查程序。換言之,對實證論者來説,從理想的角度和驗證的層次着眼,社會現象的深層解釋最後是要化約成因果關係式的陳述解釋(descriptive statement),否則便不能夠客觀驗證,也不能稱爲“科學”了。

這一種對因果解釋和深度描述之關係的看法,引致研究者誤解深度描述的意義,並且使研究者對社會調查産生深遠的誤解。一個明顯的例子是不少用深入訪談(in-depth interview)方法做的社會調查,在概念的設計上、在資料的表達過程和分析裏,都仿照定量問卷調查(quantitative questionnaire survey)的格式進行,因而忽視了深入訪談此類社會研究的特徵。這是研究者自覺或不自覺地爲了將就一種錯誤的嚴謹社會調查理念,而犧牲了深入訪談方法的特質。此一誤解是源於對深度描述的錯誤了解。

深度描述跟因果解釋不同的地方,是後者着重社會現象的因果關係,並希望由此建立對此現象的準確預測。深度描述卻是要把社會現象的特徵扣連着相關的社會或文化脈絡呈現出來。這裏引出一個提問,倘若深度描述並非以預測準確性爲其目標,也很難作客觀驗證,那麽,深度描述的社會解釋究竟給人傳遞着甚麽樣的訊息呢?

這是一個頗爲複雜的問題。就一般人對自然科學裏的“科學解釋”(scientific explanation)的理解,是以因果關係的解釋作基準。事實上,從自然科學的角度看,我們很少會對自然現象所作的“科學”解釋連繫着相關的社會和文化脈絡作深度描述。這裏涉及研究自然科學的語言跟研究社會科學的語言之分别,以及其各自跟日常生活所使用的語言之間的關係。自然科學裏的專家語言跟日常生活的語言有本質上的分别,但從事社會研究的語言卻正好是我們日常使用的語言。對社會現象所作的所謂“科學解釋”,跟我們日常生活裏對人或社會事務的解釋是屬於同一個層次,其間只有“程度上”而非“本質上”的差别。因此,社會解釋,特别是深度描述,是可以透過分析在日常生活裏,我們如何理解(解釋)人際和社會事務中的“理解”(解釋)一詞的涵意,來作進一步的解説。

在日常生活裏,很多時我們認爲自己了解一件事情,但這並不等如我們知曉其因果關係,而是指我們能夠在相關的社會、文化或價值脈絡裏,認識這件事,或者是對該事物或相關人的感受有較深切的同情理解。這正好跟深度描述所要表達的深層理解角度吻合。稍後我們更會指出,其實任何模式的社會解釋,包括因果分析在内,都具有深度描述的特質。

有人或許會反對用此種理解方式作爲社會研究和調查的目標,理由是這屬於“非認知層面”(non-cognitive)的了解。然而,這裏涉及對“知識”的定義,以及如何理解社會研究裏的“解釋”跟日常生活裏的“解釋”的關係,而對後一個問題的處理會直接影響如何界定知識的内容和範圍。倘若我們接受這兩種解釋——社會研究的“解釋”和日常生活裏的“解釋”——的意思是相通的,那麽會發現不少社會調查的目的,如個案研究(case study)和介入觀察(participant observation),在一定程度上是要達致如上文所言的深度描述。但卻由於錯誤的了解,不少人用因果關係的模式和概念去指導和設計這些調查程序。但究竟日常生活的“解釋”的意思是甚麽呢?其又如何跟社會研究裏的“解釋”的意思扣連着或相通起來呢?

這裏的討論牽涉兩個重要的問題:社會現象的本質和價值介入的社會研究。深度描述之所以成爲社會研究的一個重要目的,主因是社會現象或社會事實具有一種跟自然現象極不相同的特質,那是説,社會現象並非如自然現象般,具有獨立於人以外的客觀存在的特質;社會現象的建構是跟相關的價值系統或社會規範有着内在必然的關係,而社會規範在很大程度上是透過語言來建構和傳遞。語言具有共通性或互爲主觀的意義,此種意義不單只使得人際間的溝通成爲可能,同時也構成人類的社會生活的要素。因此,我們用語言去描繪社會世界的時候,也是在創造此社會世界。換言之,語言並不純然是一種工具,用來描述一些獨立而客觀存在的社會現象,語言是構成社會現象的其中一個要素。

根據上述的分析,調查員所賴以理解社會現象和搜集及分析資料的語言,並非純然是一種工具去從事社會研究,語言的使用本身同時會影響甚而是構成其所要研究的現象的意義。語言的運用當然是有其共通的普遍特質,否則人際間的溝通便不可能了。然而,另一方面,我們也得承認,不同的人對同一種語言或詞彙總會有屬於其個人特有的理解意義和使用法則。因此,研究者用語言進行調查時,便會自覺或不自覺地介入其個人的角度。研究者起碼在這一情況下介入其價值觀念。這是在社會研究裏很難建立“因果解釋”的原因之一。

或許有人會提出韋伯的“價值相關性”(value relevance)去疏解這一個問題。對韋伯等人而言,“價值相關性”不等同研究者的主觀“價值判断”,而是相應社群共同接受的價值準則和理念,因此,對韋伯來説,價值相關性是具有客觀基礎的。此外,研究者一旦完成研究題目的選取後,研究題目可以作爲客觀的標準,指導资料搜集和分析的工作,而研究結果的真假值和有效性,是由客觀的外在世界和社會科學的方法來決定。在頗大程度上,此觀點爲實證社會研究者所接受,也代表着一般社會調查教科書的觀點。

但問題是,如果有兩個價值相關性起衝突時,我們如何可以決定哪一個爲佳,並以此去指導研究呢?再者,韋伯也同時強調社會研究是要達致對社會或人的現象的深層理解;而深層理解要跟相關的價值和文化系統扣連起來才可以獲致,那麽,有何理由認爲社會研究裏的驗證程序可以不受價值因素的影響呢?

馬克斯·韋伯《社會科學方法論文集》書影,書中收錄了韋伯論述“價值關聯”與“價值無涉”的文章《社會學與經濟學的“價值無涉”的意義》等。圖片來源:豆瓣讀書。

強烈價值介入論的觀點明顯地支持深度描述作爲社會研究的其中一種方法,而由此達致的深層理解是社會研究的重要目的。但另一方面,對一般提倡詮釋社會研究的學者而言,其討論的重點大多側重意義理解層面,特别以理解微觀的社會行爲的論述爲主點,因此,頗能凸顯詮釋論的雙向理解形態,以及研究者的價值判断的介入爲社會研究的重要條件。

倘若我們把討論的範圍擴闊至宏觀的社會現象,如社會制度及外顯環境的互動層面,那麽,深度描述及價值介入的研究取向又是否如先前般那麽具説服力呢?換言之,我們一直強調的意義性的詮釋的研究進路,能否勝任處理宏觀的複雜社會現象呢?對不少研究者,包括如哈伯瑪斯此等批判理論的學者來説,意義詮釋是不足以掌握複雜的宏觀社會現象。我不打算處理這一個問題,但會嘗試展現對宏觀社會現象所作的描繪或因果關係的解釋是預設了意義演繹的解釋層面的。

實證論和詮釋論的其中一個主要的分别,是在“何謂理解”這一個問題上,而這裏又進一步涉及研究者和被研究者之間的關係。前者強調主客對立的單向理解模式(monological mode of understanding),後者注重的是主客融和的雙向理解(dialogical understanding)歷程。更明確點説,對實證論者而言,研究者的角度並不構成被研究現象的意義(meaning);反之,詮釋論者卻認爲研究者的角度構成了被研究對象的部分意義。

然而,無論從學術或一般日常生活的角度來看,後者的觀點似乎違反了一般人心目中對理解或社會現象的本質的看法。無論我們如何評價實證論的觀點,就算承認了没有客觀真理的存在,但似乎也很難否認有客觀的因素如社會制度及地理環境影響及模塑着人的行爲和社會現象。對這些客觀因素的探索和描述,似乎是需要研究者採用一個抽離而客觀的態度去進行的。這裏揮之不去的是主客對立的本體存在預設。但如果根據詮釋論對理解的看法,豈不是研究者的角度同時也構成了這些客觀因素的部分意義?這是詮釋論和實證論的主要分歧,這裏不但只牽涉極不一樣的社會科學觀,同時也觸及現代人的意識形態。這裏也顯示出爲甚麽實證論是那麽難於捨棄,而詮釋論是那麽難於理解的主要原因。

實證論的知識觀一直強調事實陳述跟價值判断或主觀意義的解釋有着本質上的分别。事實陳述是要勾畫和掌握客觀的事態,例如是其中的因果關係,又或者是如社會制度或生態環境等客觀因素;後者是指涉着意義性或啓發性的解釋層次,關注研究者對被研究現象所作的詮釋演繹或深度描述。

究竟這兩類知識——事實解釋和意義演繹有何重要的分别呢?它們是否截然不同的知識範畴呢?是否有不同的驗證準則去分别决定其相應的正確性呢?又倘若它們在本質上没有分别,那麽,到最後是以哪一種表現形式——事實陳述抑或意義演繹——爲基礎呢?

上文指出,對不少實證論者來説,意義演繹的知識傳遞方法或表達形式最後是要還原到因果模式的形態,不然的話,意義解釋的知識是不能被客觀驗證,因而缺乏了知識的認受性基礎。換言之,實證論者最後可能會以事實陳述式的模式,特别是因果關係解釋的模式爲基礎去評估意義的解釋。不少人有這樣的一個錯覺,以爲找出現象的因果關係便等同解釋了此現象。但很明顯,很多時就算建立了因果關係式的預测準確性,仍然未能了解該現象的意義,更何况預测準確性在社會科學領域裏是那麽難於建立,那就更失去了論述的依據。

事實上,對詮釋論者來説,事實性的解釋和意義性或啓發性的解釋是屬於同一個層次。或者更確切地説,任何事實性的解釋都蘊含着意義上的詮釋。但另一方面,正如上文所言,抖不落及揮之不去的也正好是主客對立及單向理解的研究模式。特别是當我們承認了有客觀的文化和生態的存在,而這些因素很多時不爲人所察覺,但同時又影響甚而是模塑着人類的行爲時,這更會給研究者提供了理據用客觀抽離的角度,即單向理解的研究模式,去掌握和描繪這些因素。亦由於此,這些研究被認爲是屬於事實層次的探索,有别於主觀意義的解釋層次。

我們是肯定有客觀的因素影響着人類的行爲,卻否認有一個如實證論強調的客觀角度去了解這些因素及其對人的影響。我們認爲對這些因素的了解也是一個演繹的過程。一方面是由於我們不可能掌握或窮盡所有的相關因素;另一方面是我們缺乏預測準確性去扣連這些因素和人類行爲的關係。因此,就算承認這些客觀因素的存在,但其與人類行爲的關係也只能夠首先從研究者的角度去演繹

倘若是這樣的話,社會研究是否只容許類似深度解釋的存在呢?是否任何因果解釋的建立都是徒然的呢?情況當然並非是這樣的。詮釋取向的研究也會試圖建立因果關係的解釋,只是會得出跟實證論不一樣的形態。這裏所述的社會研究的因果解釋並不是要達致其高度的預測性,而是如韋伯的理想類型(ideal type)所指稱般,注重在具體的文化社會環境裏找出被研究現象的一些可能相連的關係,希望由此解釋其獨特的意義。就對社會現象和人類行爲的理解來説,因果關係的建立或所謂對外在世界事項的客觀描述,都要預設了深層理解裏的意義詮釋。規範及意義的共同性,特别是同一社群的共通性,使得相互理解或共識的建立成爲可能,也可以此爲基礎建立社會知識的普遍性。

但此一普遍性的意涵是有别於實證論的理解模式。因此,很多時在因果關係的解釋模式上,會發現所謂現象間的穩固關係只是不斷重複人們忽視了的意義解釋之本質罷了。日常的相互理解也屬於同一個層面或範畴,而研究者的研究和理解的曆程也同樣受制於上述所言的條件和情況。當然,我們有時亦可以較明顯區分事實陳述和意義詮釋,但它們的分别很可能只是指對相關規範的符合或認同上,其背後仍然蕴含着演繹理解的知識模式。

前文的討論顯示出對社會現象和人類行爲的解釋,無論是如何表現出一種穩固的重複和恆常的關係,其内裏是建基於人類對價值規範的接受和演繹之上。由於此過程只能透過語言進行,而語言的使用會同時更新和創造使用者的理解角度和價值取向。因此,無論同一族群的人是如何具有共同的性向,並由此使得共同生活和相互了解成爲可能,但在日常的交往和社會研究裏,個人的價值取向是無可避免地存在。此價值取向是構成了理解的必要條件,同時亦顯示出“理解”一詞所蕴含的深層意義和雙向性。前者扣連着理解的相關意義脈絡,後者則有關研究者的研究和理解角度跟被研究者的角度的相應關係。

上述有關深度描述此種社會研究方法的討論究竟跟本文的主旨有何直接的關係呢?這便要涉及深層理解的問題了。雖然社會研究者大多接受了深度描述爲一個重要的社會研究方法,也認同了此方法主要是達致深層理解,但卻很少人會深入探討深層理解的意義和本質。他(她)們一般只是籠統地指出,深層理解是指要重視現象的個别性,並以之扣連着相關的社會脈絡和規範,那才可以呈現出其意義。但卻很少再作進一步的探討。他(她)們似乎以相關的社會脈絡或價值規範爲理所當然的存在事物,並以之爲基本的假設去處理深層理解的問題。

實證論者如科曼(James S. Coleman)承認深層或豐富描述在社會研究的重要性。他認爲任何對社會行爲的解釋,只要指出此行爲是要滿足行爲者的自利慾望,那便等於圓滿地解釋了此行爲。但爲甚麽滿足行爲者的自利慾望便是圓滿解釋了該行爲呢?科曼没有回答這一個問題。事實上,對此問題的進一步探討是要跳出實證主義的框框,踏入意義詮釋的領域。另一方面,一些倡議以深度描述或深層理解作爲主要社會研究的方法的學者如韋伯和吉爾兹(Clifford Geertz)等人,雖然他(她)們反對實證論的社會研究觀,但其實也一如上文指出般並没有深入處理深層理解的結構和意義等問題。對他(她)們來説,社會現象的獨特性,以及語言和價值規範是構成社會現象的重要成分這些觀點,便足夠解釋了深度描述作爲社會研究的一個重要的方法的原因,也解釋了深層理解的意義、結構和本質。

詹姆斯·科尔曼(James Samuel Coleman,1926-1995),美国芝加哥大学社会教授,曾任美国社会学会主席。其调研所成的著名的《科尔曼报告》一书,诱发了整个教育理论转向,重塑了美国教育政策,对美国的学校体系产生了深远的影响。

不錯的是,無論是科曼、韋伯或吉爾兹,確能在一定程度上展現出人類理解的本質的一些重要層面,尤其是能夠顯示出社會科學的研究並非因果解釋所能窮盡,甚而能進一步展現出因果解釋同時也需要以意義詮釋爲基礎。但他(她)們卻未能深入解釋深層理解的本質。以科曼爲例,他以個人自利慾望的滿足爲社會解釋的最後設基,指出把社會行爲還原至這一層次便没有人會繼續作提問的了。其實這裏預設了一種人的本性的特征,即,人是追求自我滿足的動物。在某方面來説,也頗能顯示出現代人對生命的意義的觀感,或許説,這便是不少現代人的“終極關懷”所在。但科曼本人並没有提出這一點,也可能在其實證社會研究觀的框架裏並不察覺這些問題的重要性和相關性。這裏其實呈現出理性選擇論(rational choice theory)的設基,或甚而是生活在資本主義或更廣泛點説是現代社會裏的人對自我結構的理解。

下一節會對這些問題再作討論。這裏是要揭示出社會解釋的更深層次所在。此更深層次的探索和理解涉及兩個重要的問題:一,人類的終極關懷或生活的意義;二,研究者以第一人身的身分介入其價值於社會研究裏。就我的理解,無論韋伯、吉爾兹或其他不少相關的學者,都未能夠正視這兩個問題,因此,也未能深入了解深度描述的結構、本質和意義。這裏正是把深度描述或深層理解扣連着生命的學問,並且進而以之比較理論知識的關鍵之處。

我在另一篇文章裏已經詳細解釋了以第一人身分的價值介入的問題,並名之爲強烈價值介入論,這裏不再重複該文的論點。但要再指出,其中一個主要因素使得相關的學者没有把生命的意義的問題,作爲重要的社會研究架構去理解社會現象,是由於他(她)們並不從第一人身的身分去理解社會研究裏價值介入的問題。這也是説,他(她)們並没有理解到對社會現象的確切理解,必然會介入理解者的價值判断或生活實踐這些問題。如果我們接受了強烈價值介入論的觀點,那麽便會進一步明白泰勒所言的個人的道德架構是理解自己或外在世界的必要條件的意義。而此等道德架構正好是給人界定生活意義或終極關懷的基礎。

或許現在會較爲明白到深度描述作爲一種社會研究方法的意義,也對深層理解的本質有多一點的認識。深層理解的“深層”之處是跟相應的道德架構扣連着,也由此構成和展現個人自覺或不自覺的生命意義或終極關懷。所謂“不自覺”是回應着潜移默化的知識獲取過程,也可以説是潛移默化的過程裏構成了可言説及不可言説的體驗知識。所謂生命的學問的意義在這裏顯現,同時也顯示出此種學問以片言隻語或隨機指點的表達形式,是契合着上文所言的人類認知過程的結構和發展。而這一切在一定程度上於深度描述此一社會研究的進路較有系統地呈現出來,只是不爲相關的學者所察覺罷了。

經過這一番解説,現在或許是適當的時候對生命學問此種知識的結構作進一步的探討了。先要重複的一點,我在〈知識與實踐:儒家學説、哲學詮釋學及社會工作之可能契合〉一文裏陳述了強烈價值介入論和潛移默化的體驗知識的一些重要特徵。此種體驗知識由於大部分具有不可言説的特質,在一定程度上造成了其表達形式有異於所謂理性的知識。然而,就上述的討論而言,此等生命的學問透過理解者的第一人身的價值介入,顯示出其跟社會和人文知識有着内在不可分割的關係。

這裏牽涉兩個問題。第一,如果知識的範圍要包括人生、道德或宗教上的體驗,那麽,我們要用甚麽樣的規矩討論這些體驗的知識呢?第二,這些體驗的知識是否可以傳授呢?我在上述的文章裏,主要集中討論一般所理解的知識或理性行爲,是受一些隱性的因素如體態結構的影響。在這一點上,大概很少人會反對的。但我的論旨是要顯示出這些因素不單是構成或使得理解和知識成爲可能的條件,同時也是構成了驗證上的必要條件。這是問題的關鍵。

我們可以回到實證論者提出的發現邏輯(logic of discovery)和驗證邏辑(logic of verification)作討論的起點。根據這個觀點,一個理論可以分爲發展和建立的階段,以及驗證的階段。理論的真假值是屬於驗證邏輯而不屬於發現邏輯的範圍。没有人會否認理論的出現和建立是有其歷史發展和個人性向及價值的成因,但實證論者認爲這些成因並不決定該理論的真假值。其所持的理由是,客觀驗證是不需要及不用涉及個人的價值取向的。而客觀驗證的可能性有需要預設了理論的抽象和系統性的論證形式,特别是如何從複雜的論證推出基本命題,再由此驗證結果上的真假值推回理論的真假層面。這裏看到思辨式的表達形式和客觀驗證的一定的關係。

但另一方面,從非實證論者,特别是詮釋論的角度視之,任何理解必然邏輯地牽涉理解者的價值判断或演繹。所謂發現邏輯和驗證邏輯的劃分不再存在。真理因而也展現出跟實證論者所言的不同的形態。一個較普遍接受的觀點是,真理在一定程度上由參與討論者的共識所達致。因此也没有實證論所提出的客觀驗證的存在。

如果理解必然蕴含着相應的價值介入,那麽,如何分辨出事實陳述和價值判斷呢?又如何可以驗證具有價值介入的事實陳述呢?非實證論者,特别是社會科學研究領域的學者,大多没有正面處理這些問題。我提出的強烈價值介入論是要呈現出這些價值介入的本質。就一般對價值介入問題的看法而言,大多是以韋伯的價值相關性爲基礎。韋伯的價值相關性顯示兩個重點。其一是社群共同接受的價值規範使得研究成爲可能;其二是社會科學研究裏的規則保證研究成果的共通性和客觀性。就現實社會研究的層面看,似乎已經在很大程度上代表着一般研究者有關社會研究裏價值介入的言論。但從強烈價值介入論的角度着眼,價值介入的問題遠比上述所言的複雜。而更爲複雜之處是要透過價值介入的論述扣連生命的學問與理論知識。我得承認,到目前爲止,我對這些問題的理解仍然只是在很初步的階段。下文嘗試把我的看法勾勒出來。

首先要面對的一個問題是,我們現時這項研究或對知識結構的理解要用甚麽樣的方式展開討論呢?我們對這些問題的討論,正如我現在所從事的,明顯地以思辨式和可驗證性的兩個特徵來進行,並以此去界定、澄清及論辯這些問題。没有人會否定這是獲取社會和人文知識的重要途徑,但就本文的立場而言,這並非獲取知識的唯一方法。

強烈價值介入論及體態結構角度構成的知識觀,指出了認知的本質和過程是在多方面受制於很難明言的隱性因素。若果以社會研究裏的深度描述所達致的深層理解爲例,無論我們能否明言促成此種理解背後的衆多隱性因素,但有一點是可以較爲肯定的,就是此種深層理解必然涉及或預設了相應的體驗因素。思辨或實徵研究的探索進路是不可能完全解釋了這些體驗的因素;反之,我們有理由假設這些體驗的因素是使得思辨式或實徵式的研究進路成爲可能的重要條件。現在的問題是,是否有明確的途徑去獲取或傳授體驗的知識呢?這當然不是一個容易回答的問題,就算要把這些問題弄清楚也不是一件容易的事情。這也是爲甚麽西方的知識傳統一直以來把這些理解或體驗活動排除於知識的範式以外。

這裏出現了一個弔詭的現象。在討論體驗知識的種種問題時,我們似乎只能夠以思辨或分析性的形式進行。但此等形式的進路卻非獲得體驗知識的主要途徑,也掌握不了體驗知識的重要含義。我不打算在本文探討這一個複雜的問題,這會是我下一篇文章的主旨。現在讓我們檢視一個相對上較清晰的問題,如何利用體驗知識於社會研究裏?

不能否定的是,任何研究者都是經由生活或價值上的體驗來理解社會和人文世界,問題是他(她)們是否刻意地以此等體驗而來的知識,去建立架構從事社會研究。就以佛教的“緣起性空”或基督教的“原罪”觀念爲例,我們大致會承認這些觀念蕴含着人生智慧和對世情的洞察,但由於對客觀知識的執着或受思辨形式的影響,一般都傾向把這些觀念排除於知識範式以外,也不會以此爲社會研究的架構的一部分。

事實上,一般的看法是,原罪觀或緣起性空是有關價值和生活上的一種態度,而這是個人主觀抉擇的事情,因此,不適宜以此作研究架構。這是相當普遍的論點,再加上要以此爲架構的一個先决條件是要對此等知識有深入的理解,這裏牽涉深入理解和以之爲知識範式的問題。不少人具有前者的能力,但卻仍然反對以此爲知識的一種,因而也反對以之爲社會研究的架構。我的強烈價值介入論正是要重新展現社會和人文知識的價值成分和本質,並且要對社會和人文研究裏的方法或模式有重新的認識。

.png)

上文有關深度描述所希冀達致深層理解的討論,是要顯示社會研究或社會知識,跟研究者以第一人身分所作的價值判斷和相應的終極價值理念有着緊密的關係,希望由此凸顯生命的學問跟社會知識的相關性。但我得承認,到目前爲止的討論仍遠未能清楚道出本文的主旨,我仍然没有仔細地勾勒生命的學問的本質,更未曾系統地展現其與理論知識的關係。或許最多只能説,這只是邁向目標的第一步。但另一方面,如果第一人身分所作的價值判斷和終極關懷的價值理念,是構成生命的學問的重要内容或因素,那麽,前面的討論或許已經顯示出生命的學問和社會知識的一些共同性質。而深度描述此一社會研究方法所要喚起讀者的感受性想像力,也許在一定程度上表現出生命的學問的表述形式。只是前者相對地較系統,後者卻更重視直觀式的片言隻語的表述形態罷了。

現在讓我們從另外一個探討的角度,對應着社會知識觀的局限的論述,來凸顯生命的學問在知識建構,或更具體點説,在建立現代社會分析的理論架構上的重要性。下文嘗試以西方的一些重要的派别對現代社會和人的存在境況的分析,顯示出由於這些分析缺乏了如生命的學問般的字彙、角度或相類似的實質的道德架構内容,因而忽視了現代社會和人的處境的一些重要的面向。

在頗大程度上,西方知識傳统的局限在實證知識觀裏清楚地顯現出來。實證論強調的事實與價值之間的邏輯鴻溝、價值中立的社會和人文研究的進路,以及所謂客觀的嚴格研究程序,是企圖以自然科學的知識結構的角度來建構社會和人文知識。從實證知識觀引發的認知的宇宙觀和抽離自我觀(disengaged self),以及重視個人自主性和現世日常生活(affirmation of ordinary life)的價值理念,構成了現代社會的主要價值觀或意識形態,並由此建構了現代人的自我觀。可以説,這是從主流實證知識觀角度去分析現代社會的結構和人類存在境況的自覺或不自覺的規範基礎。

事實上,以這些價值理念爲基礎所建立的現代社會分析架構,其本身跟現代社會的結構和發展有着内在不可分割的聯繫。這些價值理念一方面改變了人類的思維方法、價值取向和生活的態度;但另一方面,似乎不能否認地,在很大程度上是確切地描繪出現代社會的境況及其發展的路向。其實更不止於此,因爲在具體的層面上,現代社會的優點特别顯現於高度發展的科學技術和具效率的行政機構組織的特質上。這些特質不但只明顯地帶給現代人生活上的各種方便和物質上的享受,就算在道德價值和政治理念層面上,現代人可能認爲他(她)們的視野也似乎比以前爲寬闊,對異己行爲的容忍也比以前爲高。這無疑增強了現代人對這些價值理念的認受性,進而以之爲現代人,甚而是普遍人類的本性或有待發展出來的本質。

也主要由於此,由上述所言的實證知識觀、認知的宇宙觀和抽離自我觀所建構出來的社會分析架構爲學術社群甚而是一般人所普遍接受。然而,對不少現代社會的批評者來説,卻正好是這些有關知識、宇宙和人生的觀念構成了現代社會的其中一些主要困境。

現代人強調無論在知識或個人人格的建構上,都要盡可能跟有關的傳統、社會規範、偏見和權威保持距離。這樣有助確切知識的建立和獨立自主性格的發展。大概没有人會反對建立没有偏見的知識和獨立自主的人格。現在先讓我們看看現代社會的優點及其價值理念或意識形態具説服力的地方,然後再剖析其缺失之處。

西方近數百年來由聖入凡的社會和政治發展路向,在很大程度上顯示出抽離理性的特質和優點。那些反現代性的各種聲浪,在實際的生活層次及學術的領域裏,其吸引力遠遜於跟現代性緊密相連的自由主義和個人主義。就以學術的領域來説,持反對意見者,如批判理論和詮釋學的學者,他(她)們的批評一般只局限在指出現代社會的困局,而未能夠展現出逃出困局的可能性。我們當然明白到跳出現代社會困境是如何艱難的一回事。這裏要指出的是,這些對現代性的批評者就算在理論層面也似乎提不出具説服力的逃脱之路。造成這樣的情況當然有很多原因,但從本文的討論脈络來説,可以歸納爲兩個主要的因素。

第一,西方的知識傳統,無論是古今的學派,大多不把生命的學問纳入知識的範圍以内,學術上的論點跟個人的感受是要邏輯地區分開來的。更具體點説,感受並不構成驗證的其中一個條件。下文會看到這是構成現代社會批判者的論述的無力感的重要原因之一。第二,無論西方學者如何批判現代社會的特質或意識形態,他(她)們其實是相當一致地接受了對個人自主性的尊重爲首要的道德準則,也是以正當或公平爲德性的討論的重心所在。就算如泰勒跟哈伯瑪斯或羅斯(John Rawls)之間的分别,倘若從一更廣闊的學術角度視之,也只是一種内在的分歧罷了。特别在對現實政治事務的分析上,他(她)們的各自學術上的不同立場,似乎並没有導致重要現實上的分歧。

這裏出現了一個頗奇怪的現象。一方面是主流的知識觀,包括了笛卡兒(Rene Descartes)和洛克(John Locke)的知識觀,休謨(David Hume)及後設偷理學(meta-ethics)對實然(is)和應然(ought)之關係的看法,以及實證論強調的價值中立社會研究和客觀驗證的程序,皆顯示出在知識論和本體層次上的預設並不必然導致道德或政治層面的價值判斷。然而,現代的學者,特别是以主流知識觀爲基礎的自由主義者,其實也包括了現代社會的一般大衆,都似乎理所當然地以認知的宇宙觀、抽離理性,以及抽離的自我觀爲宇宙世界和人類的普遍本體上的預設。對他(她)們而言,這是一種價值中立的論述。

大衛·休謨(David Hume,1711—1776),英國哲學家、歷史學家、經濟學家,其懷疑論、不可知論的觀點有著深遠影響。圖片來源:《大衛·休謨誕辰300周年》,三聯生活週刊。

另一方面,他(她)們雖然堅持着事實與價值二分的觀點,但卻認爲“自由”或“個人自主性”幾乎是神聖不可侵犯的價值理念;同時也特别強調現世的日常生活的價值,逃避痛苦及延遲死亡也成爲了無可置疑的現代社會的價值觀。或許可以這樣説,這些價值理念之所以被認爲是那麽確切和清晰,其中的原因是這些價值理念是建基於上文所言的客觀的知識和本體預設的基礎上。這裏産生了一種情况,無論是相關的學者或一般市民大衆,大多缺乏了對此種本體内容和現代社會的特質作反思的自覺能力和態度。

然而,這裏又出現了另一個頗奇怪的現象。無論在知識論上所堅持的事實與價值分歧的觀點,或者是強調主體性獨立的個人主義,皆指向着一個由個人自決的道德標準和内容,這導致了現代社會在價值事務上把注意力集中在公平原則,不處理美善的具體内容。但也頗弔詭地,現代人對物質慾望的追求和滿足,盡量擴張生産卻似乎成爲了共同追求和預設的價值目標。因此,從目的的理性角度觀之,目的是那麽清楚,因此手段的提出,亦包括了社會和政治上的政策,似乎具有了客觀的驗證基礎。

下文會對這些問題再作討論,但這之前我們回到一個較基本的方法學的立場上。上述所言的現代社會價值理念,是跟主流的知識觀緊密扣連,相輔相成地發展起來。但問題是倡儀這些價值理念的學者大多宣稱這是建基於價值中立的事實基礎上。這是説,現代社會的價值理念是建基於“事實陳述不能邏輯地推出價值判斷”此一論點上。

對事實和價值作截然的劃分,認爲事實命題不能推出價值判斷這一個見解並非是韋伯首先提出來的,但韋伯卻是第一個人較詳細地從社會科學的角度來探討這問題。韋伯指出“事實”和“價值”的截然二分,正如“手段”和“目的”之劃分一樣,價值判斷或個人行爲的目的,是没有客觀標準可言的,最終是個人自己的抉擇。但事實的陳述和行爲的手段卻可以用客觀標準來衡量,並且可以作理性的討論。事實的陳述可以客觀地驗證,而行爲的手段亦可以透過此行爲的目的,來衡量所採用的手段是否有效和正確。在這裏,韋伯把“理性”的使用局限在可以被客觀驗證的事项上。很明顯,理性的特徵對韋伯而言,是在於其對資源的精密計算,從而有效和快捷地達致其目的。

在一定的程度上,二十世紀中葉盛行的後設倫理學(meta-ethics)附和着此一探討進路。後設倫理學者認爲,傳統道德哲學所關注的問題、如道德規律、社會價值體系、以及道德實踐等問題,是不可以客觀驗證的,這些問題到最後只是反映着個人的主觀抉擇或價值上的表達,不是知識的問題。因此,道德哲學應該把討論範圍和方法局限於對價值概念的分析上。道德哲學一如分析哲學般要集中於語理的分析,避開討論實質的價值問題。

二十世紀流行的後設倫理學和實證社會研究方法一樣,都堅稱其所提倡的是一套價值中立的語言,不受時空、歷史及社會脈絡的限制,是“非”道德的(amoral),並且反映了客觀知識確立的其中一個重要的本質。

但正好在這裏,麥肯泰(Alasdair MacIntyre)對這一個看法提出具洞察力的批評。他指出,任何道德理念必然預設了一個相應的社會脈絡。忽視了這個相應的社會脈絡,其道德理念便不可以得到清楚的了解。傳統的哲學家在建構其道德價值理論時大多會同時描繪此道德理論背後的社會脈絡。然而,此一社會脈絡描繪的工作,在當代的後設倫理學探討裏不再出現。其主因是,這些後設倫理學家以爲他(她)們所提出的只是一套價值中立的語言或研究方法,但卻看不到其與現代社會結構的相輔相成的關係。

實證論和後設倫理學都認爲價值問題到最後只是反映着個人的主觀意願,因此價值上的衝突是没有客觀或理性的解決方法。很明顯,在一定程度上,這是韋伯的理性觀。理性是不處理行爲的目的,只可以客觀地決定或探討用以達致此目的之手段。“合理”的行爲並不是指行爲的目的之建構,而是指其手段。韋伯把這種對“合理”行爲的看法,應用在資本主義社會發展的解釋上。韋伯指出,就以手段到目的之理性過程而言,資本主義社會提供的市場經濟和“自利”行爲的目標,可以説是把“理性”發揮至近完美的階段。因爲,除了市場訊息有助於個人冷静計算行爲的手段外,如果行爲的目標是要滿足自己的利益,那會更有助個人從事冷静的計算。

馬克斯·韋伯《新教倫理與資本主義精神》書影,書中韋伯對“理性”展開了詳實的論述,圖片來源:豆瓣讀書。

倘若我們結合實證論、後設倫理學及韋伯的理性觀,一個清晰的現代社會價值體系的圖像便會呈現出來。我們看見的是一個個獨立存在的人,宣稱自己的價值觀是個人自主的抉擇,没有任何客觀的價值規範束縛着人的行爲。西方特别是古希臘傳統裏所確認的宇宙的意向,以及人在宇宙裏的定位,對現代人來説没有了任何意義。所有價值體系和道德信念其實都是人創造出來的,倘若人不再存在,這些價值理念也不再存在了。在個人行爲上,只有行爲的手段是可以被理性地界定,理性再不能決定行爲的目標,因而也不會像亞里士多德(Aristotle)指稱般,理性是有助於尋找人的存在目標和生存意義。

換言之,現代人是没有客觀的理性基礎作道德的抉擇。人類所能依賴的是在自利這一個人生目的之大前提下,用冷靜計算的手段,衡量外在世界的資源,然後盡可能找出最大效益的手段去滿足個人的目標和慾望。在社會的層面上,我們看到的是冷静存在着的“科層架構”(bureaucracy)。一個又一個純然由工具或科技理性指導着的組織。這些非人化(impersonal)“科層架構”的組織,是“非道德”的,其“終極的信仰”是工具理性的效能。

或許在這裏有人會問,這樣子的世界有何不妥之處呢?這樣子的道德觀有何不合理之處呢?爲甚麽稱這些爲現代社會的“困境”呢?

没有人會否認道德在維繫社會秩序、人與人之間的溝通、以至個人自我建構等事務上的重要性。但西方傳統的道德觀和現代社會的道德觀的其中一個最大的分歧,是在於對道德本質的看法;而這一個本質上的問題卻牽涉及道德規範的證立,以及道德和社會的關係等課題,同時也涉及道德範畴的界定這一個問題。

如果從西方的學術傳統的角度來看待道德的問題,會發現道德問題的探討涉及三方面的事情。這裏嘗試用麥肯泰對亞里士多德的倫理學的描述來作解釋。亞氏的道德觀包含以下三個層面:未經薰陶的人性、人的真實本性,以及倫理學。倫理學的主要作用,是要把從未經薰陶的人性轉化爲人的真實本性。這裏預設了一個道德上的“真我”的存在,或者是人的宇宙定位。倫理學的任務是幫助人透過理性找出這個真我,並且能夠實現真我的本性。

現代的道德觀和知識觀否認這個真我的存在,因此也不會認爲倫理學可以幫助人轉化至真我的地步。我們先不要問哪一種道德觀念是真的或者是正確的,而是要問没有了傳統的道德觀或信念,現代人會如何自處,道德的存在是否仍然可能。

現代人所面臨的存在困境是對自己的存在缺乏了歸屬感和意義,這一種感覺隨着科學技術的發達及由此衍生的科技理性對人的控制而加深了。但另一方面,根據泰勒的分析,人之所以自覺爲人,跟其他動物有分别,是在於人對事物具有一種道德的評價。這種道德評價純然是人對事物的正當與否、善或惡的一種判断。這種判断不是由其判断或行爲的結果而決定,而是在一定程度上根源於一種道德的直覺。這種道德上的判断並非如很多現代學者指稱般,是純個人的主觀抉擇,因爲,任何道德判断必然先預設此判断的意義是可以被理解的。而任何社會現象的意義只能對應着相關的社會文化脈絡才可以被理解;也因此,道德判斷在群體的價值規範下才有可能被理解,才有可能成立和被接受。

換言之,這一個群體或相應的社會脈絡是令道德判断成爲可能的必要條件。上文所説的宇宙的定位或人的存在目的,亦可以在這個群體或社會脈絡裏獲得了意義。當然,我們不是要用客觀的方法,一如自然科學的方法般,去證成某一個群體的社會規範是正當的、善的或惡的。我們的目的是要指出人的存在的一些不可避免的因素、條件、社會規範或脈絡。這些條件不但使得人的存在和人的溝通成爲可能,而且更賦予人生存的意義。

從實證知識觀開展出來對現代社會的分析架構,只能夠看到事態發展的一個片面,但卻不能道出現代社會困局所在。事實上,上文指出,實證論的盛行是構成此困局的其中一個原因。但另一方面,從一個更廣闊的視角着眼,這裏同時顯示出西方知識傳統的局限。

西方主流知識觀很少深入討論在具體層次裏知識建構所涉及的價值介入的問題,也盡量避免觸及實質的價值内容。強烈價值介入論是要顯示出深一層的價值介入的知識結構,指出在社會和人文研究裏的價值介入是蕴含着研究者以第一人身分所作的價值介入。這是一個有别於西方知識傳統的研究進路,也在這裏展現出生命的學問跟理論知識的可能契合之處。這是下一篇文章要探討的問題。

.png)

依照上文的討論脈絡,在下一篇文章裏,我要探討的是以下兩個課題。

首先是考察以哈伯瑪斯爲中心的批判理論對現代社會的分析。這是一個對抽離理性觀作出嚴厲批評的重要學派。根據這學派的觀點,實證論的嚴重缺失是在其一直所強調的價值中立的(value neutral)社會研究進路,由此而發展出一個偏狭的理性觀。哈伯瑪斯提出的溝通理性(communicative rationality),是要顯示理解的雙向性及人際間溝通的規範基礎,同時也要展現在社會研究裏價值介入不但是無可避免,反而是對社會現象達致確切理解的必要條件。但另一方面,其論述仍然受制於西方傳統的知識範式,再加上其對善(good)與公平(justice)的區分,排除前者於道德哲學(moral philosophy)的討論範圍内,因而不能進一步把其溝通或理解的規範基礎扣連着生命的學問或相應的終極關懷作深入討論。雖然哈氏的理論有力地指出現代社會的弊端,但無論在探討的視角上或詞彙的運用上皆呈現出西方知識進路的局限。

.png)

尤爾根·哈貝馬斯(Jürgen Habermas,1929-),是德國當代最重要的哲學家之一,批判學派的法蘭克福學派的第二代旗手,提出了著名的哈貝馬斯溝通理性理論,對後現代主義思潮進行了深刻的對話及有力的批判。圖片來源:《從反思精神到公共關懷,90歲的哈貝馬斯對當下中國有何意義?》,介面新聞。

也正好在這裏顯示出泰勒的睿見。泰勒所強調的對社會和人文現象理解的不可缺少的道德架構(inescapable moral framework),以及其堅持對善惡問題的討論在道德哲學裏的重要性,在一定程度上可以彌補哈氏理論的不足。然而,雖然泰勒比當代的其他學者更注意深度描述及終極意義的問題,但他仍然一如其他學者般受制於西方的知識觀念,也跳不出當代社會和人文研究各學派,幾乎是一致堅持的不處理具體和有實質内容的道德準則此一規限。因此,就算泰勒本人具有深厚的天主教信仰的背景,他的討論每每在涉及生命的學問的門槛便止步了。

第二個課題是涉及生命學問的本質和結構。如果我們接受了不可缺少的道德架構是使得外在世界對我們呈現意義的必要條件,那麽,東方思想在生命的學問所展現出的睿智便具有特殊的意義了。但一般而言,社會科學研究不會把宗教觀點作爲研究架構的一部分。主因是現代人接受了目的理性的意識形態和理性抉擇論對人性的預設,再加上現代科學技術及經濟行爲所展現出目的理性的效能,因此,會不自覺地把社會的研究對象局限在這一層面或範畴的人類的行爲上。生老病死或喜怒哀樂等事務也會從這一角度去處理。

這一種研究角度,配合着所謂價值中立式的研究態度,把人的生活現象淺薄化起來了。一方面是缺乏了相應的字彙去理解和描繪這些現象,另一方面是其研究態度限制着研究者的想像力。然而,如果小心觀察,會發現人一生的惶恐及悲喜等情緒和感覺在很多方面是由此制約着的。這其實是人的生命更吃緊之處和極待處理的問題。當然,有人會以這方面的思想爲一種宗教信仰,是主觀的。但倘若接受了不可缺少的道德架構爲社會研究的必要條件,那麽,宗教思想也可以理解爲其中的一種道德架構,並可以由此去深入了解上文所言的生命裏的種種問題。對此層面的深入剖析和探索有助了解和疏解現代社會的問題,同時也提供了豐富的字彙去描述人類存在境況。

文字编辑:曹佳韬、吕灵

推送编辑:周恩琦、罗影

审核:田耕