张巍卓

提要:梁漱溟关于东西文化的思考,在中国近现代思想史里占有举足轻重的位置。他的东西文化比较研究,致力于从文明的外部探入内部,展开内在的心性论探索,对中国的儒释道传统乃至西方哲学做全面而深入的判摄,而佛学构成了他思想推进的主轴。他早年治佛学的方案,直追章太炎调和真俗的精神方向,其思考分成两个阶段:第一阶段,从《论佛》(1914)到《究元决疑论》(1917),沿着严复,特别是章太炎的思路,由性宗和旧派唯识学论证佛理的出世道,此可谓探索“真谛”的一面;第二阶段,从《印度哲学概论》(1919)到《东西文化及其哲学》(1921),回溯印度宗教史,从新派唯识学的认识论沟通真俗,进而由心识审视东西文化的本质,演历全新的世界历史,奠定其未来人生与社会问题的思想基础。

关键词:心识 真俗 出世道 唯识学 后得智

.png)

在中国近现代思想史里,梁漱溟的《东西文化及其哲学》,可谓继严复《天演论》之后,又一探索东西文明论的里程碑式的著作。《天演论》为晚清知识界携来西方进化论的火种,而到了20世纪,尤其在《东西文化及其哲学》所诞生的新文化运动时期,相比晚清,无论中国还是世界的境况都发生了巨大的改变。相应地,文明论的思考情势更加深重复杂:西方文明累积的诸弊病,在一战中全面暴露,“西方的没落”意识开始蔓延,甚至整个文明的价值都有待重估。此前基于西方中心主义的外部性的、单线进化的“文明论述”,紧迫地要求转向内部性的、多元性的“文化论述”,即对诸文化的精神内质做深度的阐发与比较研究。若回到东方,在世界的东方视野里寻求中国文明论的再发现,那么包括儒释道在内的诸文化传统的新生命理应被激活与相互融通。

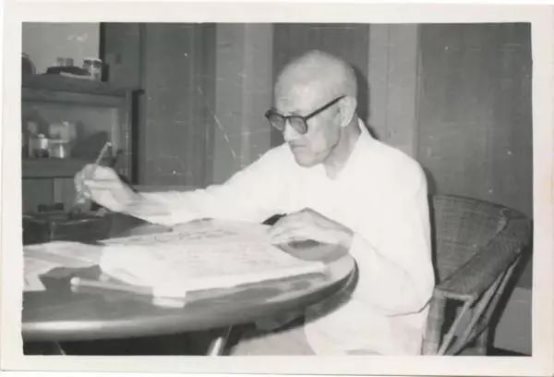

图1:梁漱溟。图片来源:国学网。

梁漱溟关于东西文化的思考,敏锐而深刻地回应了焦灼的文明论议题,引起了当时学界的广泛关注和激烈讨论。更重要的是,它在此后引领中国人思索自身文化主体性以及生存方式之构建这一基本问题,进而检讨关于历史与文明的叙事上,左右了中国学术的深层次思想。直到今天,20世纪开启的文明论问题,仍然构成了我们所要面对的艰巨挑战,且其紧迫性愈加凸显,梁漱溟的思考仍值得重温与消化。

重思梁漱溟的东西文化论,我们首先不得不面对学界对其文化观形成的既有判断。“反对欧化”(郭湛波)、“反五四”(余英时)、“反对反东方文化”(陈来)等,皆为有代表性的立场。需要注意的是,这些观点并非同时期产生,而是围绕20世纪的不同历史情势,形成了多重语境下的互文与论辩关系。本文不拟详细考究它们的缘起与对话,只想先行表明一个意思:领会梁漱溟的文化观,不当诉诸特定判断,而应审视其情感与思维的生成过程。我们知道,梁漱溟的思想特质,首在反求诸己的自省态度,他关注东西文化比较,实从困惑着自己的“人生问题”而来,并被此问题逼着前进。与其说他为了提炼东西文化之特质这一目的而思想,不如说是在反思自我心性和求取生活的意义。正因如此,梁漱溟的思考是活泼泼的、全身心的体悟过程。用他自己的话说,世界文化中的三大流派在他脑海中“巡回”了一次。

对梁漱溟东西文化论的思考过程,学界主流的理解认为他“归宗儒家”。如李泽厚、艾恺、陈来、陈少明等先生,从他作为“最后的儒家”或现代新儒家的先行者身份,解读他权衡东西文化的进路。尽管如此,对梁漱溟思想路数的具体诠释,尤其在判断佛家抑或儒家态度何者为其思想本位的问题上,学界始终存在着不同的见解,甚至留有重新判定的余地。梁漱溟不仅宣称撰写《东西文化与哲学》“别无所本,完全是出于佛家思想”,而且一生都认同自己是佛家。因此,相关的研究如日本学者坂元弘子,从他早年的佛学思想进路审视其东西文化论,指出他超越了现代新儒家的范畴;如法国学者梅谦立(Thierry Meynard)撰书论证梁漱溟其实是一“隐匿的佛教徒”,都提供了理解梁漱溟思想的新进展。

图2:《东西文化及其哲学》。图片来源:上海文汇报官网。

此外,我们知道,梁漱溟在东西文化论思考之后,兴趣逐渐从“人生问题”转向“社会问题”,切实从事了乡村建设运动以及再往后的建国运动。如何理解这一转向,关系到我们如何沟通梁漱溟毕生关心的“人生问题”与“社会问题”。对此,学者通常着眼于梁漱溟的社会政治思想与实践来解读,如千春松先生梳理了梁漱溟不同阶段的活动,由此解释他思想重心的变化。不过我们也应重视,梁漱溟强调他早年的东西文化研究于他思想的本源意义:

《东西文化及其哲学》一书实开发出一副窍门也。我的许多实际而具体的主张,无一不本诸我的理论,而我的理论又根由我对于社会之观察,以及对于历史之推论分析等等。在观察社会与推论分析历史时又无在不有关于东西文化之分析研究也。

东西文化分析研究过程,交织着他关于儒释道乃至西方哲学的心性论判摄,进而从内向外地认知社会、改造社会,乃是基于一整套心性论的前提。此知人论世的基础尽管随时局与人生境况的改变有所微调,但根本不变。譬如梁漱溟后来搞乡村建设,为尽力培养团体生活的伦理,仿古人讲学之风,大兴朝会,实赖从佛家讲的“习气”透见人生,进而兼伸佛家“发心”的悲悯与儒家“立志”的刚正培育人生。

正像丁耘先生评断的,梁漱溟通过东西文化思考,养成了以佛学为体、以儒学为相的心性,此后学思游于佛儒之间。本文着眼于从梁漱溟早年的佛学进路来重审他东西文化论的展开,不但试图还原他的精神底色,而且希望借梁漱溟的思考,强调一直以来为学界所忽视的佛家思想在会通东西、塑造中国现代思想图景过程中的重要作用,以及他对于包括印度思想在内的东方学术形态的完整把握。

重思梁漱溟的东西文化论,我们当返回历史现场。对此,罗志田先生近些年的研究值得关注。通过材料的挖掘与辨析,他复原了当时学界各派围绕东西文化问题论争的历史场景,尤其揭示了同梁漱溟的文化态度相似的“东方文化派”阵营发出的不同杂音,表明过渡时代学人的幽暗意识与学术的异化状况。

然而,这种“向前看”的史学考察不免导致思想解构的危险。虽说梁漱溟的东西文化思考,切中了五四时代一般人心目中的问题,进而掀开了“科玄之争”的序幕,但他的思考是先于时代的。这个“先”既指时间上的先,因为在文化运动以前,他就已经在沉思这个问题了;更指思考问题之重要性和根本性上的优先,因为他的识见超越了五四。我认为这源于他自学养成的主见,也因他“向后看”地承接上一代学问家——严复、康有为、梁启超、章太炎的精神格局与问题意识。

梁漱溟上一代人的关切,除了政治上有保全、改良君主制同革命、建立民主制间的冲突抉择外,就是学术上如何应对儒家的“天下”格局破灭后秩序与价值的真空。到20世纪初,“文化”(culture)成了替代儒家礼乐的总体意象与概念。从严复开始,解决中国问题就必须面向中西文化的比较与交融,会通的基础则是他所引介的四方“进化”准则。用他的话来说,文以化之,便要从民力、民智、民德三方面促成国族的进化,因此需要西方自然科学与政治自由主义激活中国传统学术的生命。

康梁一派则借鉴西方进化论擘画了儒家今文经学的三世演进图景,直至章太炎好“治心”、讲佛道之学,主张叔本华、尼采的唯意志论,反叛单线进化论,深入现代主体的内在欲望与虚幻的生成,将19世纪进化的“公理”逻辑转向20世纪进化的“文化”逻辑,从此文化的罗盘在真俗两界运转:佛家的直见真如与儒家的随顺世道。

在我看来,梁漱溟的思想渊源于上一辈的学者:他的政治追求,受到梁启超的巨大感召;而他早年治佛学的方案,则直追章太炎调和真俗的方向。他的思考可以分成两个阶段:第一阶段,从《论佛》(1914)到《究元决疑论》(1917),沿着严复,特别是章太炎的思路、由性宗和旧派唯识学论证佛理的出世道,此可谓探索“真谛”的一面;第二阶段,从《印度哲学概论》(1919)到《东西文化及其哲学》(1921),回溯印度宗教史,从新派唯识学的认识论沟通真俗,进而由心识审视东西文化的本质,演历全新的世界历史,奠定其未来人生与社会问题的思想基础。

图3:严复。图片来源:维基百科。

.png)

据梁漱溟自述,他在20-28岁期间笃信佛教,立志专研佛典,严守戒律做个和尚。而在此之前,受父亲实用主义教育的影响,他一心关注社会问题,介入民国初年的政治。可两年间内心升起了大烦闷,令他萌生了悲观厌世之感,转变了他的为人,促使他从社会问题转向人生问题。我们不应该轻易地略过他的烦闷,因为正是八年间应对烦闷的经验,提供了他关于人生问题的最终回答。那么他的烦闷情态是什么样子呢?梁漱溟回顾缘由时写道:

原其所以然,盖由三层原故:一、感情真挚易多感伤感触,佛家所谓烦恼重。二、事功派的夸大心理易反动而趋消极。三、用思太过,不知自休,以致神经衰弱而神经过敏,但在主观上则自有一套理论,持之甚坚且确。

可见他的烦闷,主要因介入时局太深,理智太过诚实与坚持,感情太过敏感与执着,而感到外在无不是森严壁垒,由是被迫回身向己。他早年受梁启超倡导之新民精神感召极深,认为梁任公激发了自己的志气,乃自己少年时代头等倾慕的人物。他所生的烦闷感,说到底既肇始于向外谋事功或行动而招致挫折,也非困于私人的情态,反而同内心积蕴的“吾曹不出如苍生何”的救世潜能并行不悖。

梁启超。图片来源:维基百科。

王汎森先生注意到,从晚清以迄五四,社会的舆论气氛发生了从“新民”向“新人”认知的变化。“新民”关心的是塑造摆脱传统奴隶状态的国民,因此建立在同民族国家的命运不分的“自我”修养之上。事实上,梁启超思想资源里有着浓重的宋明理学底色。然而,在新文化运动前后,流行于社会,尤其青年间的“新人”口号背后的心态则发生了巨大的改变。

首先,因民国初年政局动荡,北洋当局在意识形态的控制上开历史倒车,促使青年们对中国传统礼教采取更彻底的拒斥态度;其次,因世界大战,西方文明的没落现实渐成一广泛的社会共识,整个社会形成了巨大的文化离心力,烦闷和虚无感混杂着激烈与极端的呐喊声、嘶吼声,退守到私人领域。王汎森进一步认识到,正是由于烦闷心态的私人性和行动的被动性,“主义”像密不透风的网,像无孔不入的风,笼罩进而宰制了青年。

梁漱溟的烦闷,绝非只属于他个人情绪的事实。他的精神状态可以理解为韦伯所谓理想类型,乃触发我们理解现代知识人精神气象的一有代表性的个案。作为引发他人生问题思考的导火索,他的情态处在“新民”一代向“新人”一代转变的潮流之间。一方面,“新民”的经世抱负与实践,的确面临着外部变局复杂性的挑战,尤其民国政坛和社会之内你死我活的生存竞争,以及苦乐奔涌而至,行动者分明感到自己触及逾越不过的身心界限。从梁漱溟后来评价任公所言可略窥一二:

任公的特异处,在感应敏速,而能发皇于外,传达给人。他对各种不同的思想学术极能吸收,最善发挥。但缺乏含蓄深厚之致,因而亦不能绵历久远。

一意“发皇于外”,固然能迎接新世运,开出新潮流,但是并不能解决深度的自我困惑,化解不得不知何所来的生之悲情,故“缺乏含蓄深厚之致”。包括政治在内的一切世间问题,根本上取决于人的主观。因此梁漱溟亲身预感到从“新民”向“新人”的转向的必然。

可另一方面,他的烦闷诚与五四以后流行于社会,尤其青年间的烦闷情绪本质上并不一样。梁漱溟虽言及自己的苦闷乃至两次自杀的尝试,可他并不像五四时代体验死亡的青年,沉醉于捕捉烦闷的种种意象或死亡的抒情。我们未见他的烦闷书写,反倒能看到他在贯彻自我精神状态的把握与行动的控制上,是主动的、死死抓住自己的。正如他反复强调自己信佛,就一定要严格守戒,一点都不动摇。艾恺将这段时期梁漱溟的烦闷刻画为类似西方宗教体验的“精神变态”,陈少明则认为他的自杀与悔恨实践着某种儒家道德“圣人”的内省工夫。不论上述理解是否过度夸大,但多少能从精神与人生态度上解释,梁漱溟后来何以一直坚守自己的思想与行动特立独行的伦理。

所以梁漱溟实为“新民”与“新人”思潮的之间者,却兼有前者的工夫修养与后者的深邃然则暧昧的意识。

他向内的探索使他走向了佛家。梁漱溟的选择,其实有晚清佛学复兴的大背景作为参照。梁启超说过,“晚清思想界有一伏流,曰佛学”,“晚清所谓新学家者,殆无一不与佛学有关系”。和晚清民国学界大多数治佛学的学者类似,梁漱溟以居士或白衣的身份治学,不拘门户,唯上智是求。此外,他还是位彻底的自学者。他自言看佛书,是已经有了与佛家相近之思想而后才去看佛书,甚至由佛学延伸到西洋哲学,起初是叔本华,后来又读倭铿(Rudolf Eucken)、罗素、柏格森等人的著作。直到1920年,也就是他的佛学思想已经成型之后,才有机缘前往南京,向支那内学院的欧阳竞无请教纯粹的佛教唯识学。因此,他的佛学是带着自己的判摄与抉择的,他的佛学又不能被理解为纯正的佛学研究,毋宁一完整的精神事业。

至今少有研究注意到梁漱溟早年追随章太炎之佛学的经历,日本学者坂元弘子对此做了初步的讨论,然而未在梁漱溟方面做更详尽的阐释。梁漱溟在早年文章《谈佛》里宣称“真讲佛者首推章太炎”。后来回顾人生过往也有说:“那时我正在倾心学佛,亦相信了他的佛学。”1903年章太炎因苏报案身陷囹圄,狱中三年“专修慈氏世亲之书”,和后来的梁漱溟一样,经历了精神的转捩与彻悟,从此大阐佛学。让我们尝试将梁漱溟思想所来自的章太炎佛学中的一些关键要素提炼出来。

首先,太炎不视其佛学为宗教,而为“哲学之求实证者”。他说,“佛法的高处,一方在理论极成,一方在圣智内证”。而且沿袭其早年的明独思想,他认为佛学或佛法当诉诸个人的亲证,依自不依他是也。章太炎彻底的个人立场,自然捕获了在渴求人生意义的梁漱溟的心。

其次,太炎佛学排遣了晚清以来主导思想界同西方近代意识接轨的单线进化论。其实,早在“佛声”以前的《菌说》(1899)里,他就已用《楞严经》等佛经资源,指认包括人在内的万物的生成发乎妄情迷惑,人实赖思力自造、自取其生活之道,欲望以外并无什么生存的客观目的。待“专修慈氏世亲之书”后,太炎更诉诸唯识学,证单线进化论的悖谬。他提出“俱分进化论”(1906),证成道德上的善与恶、感觉上的苦与乐分别一同进化,其中最能有力打击进化论的善恶并进的事实,端赖唯识学所云阿赖耶识伏藏善恶种子,因熏习现行而生善恶心与行动,又因末那识执持阿赖耶识以为自我,念念不舍,生我慢心,进而好胜心,起侵略争执,故世间不宁,善进化,恶更进化。

再次,章太炎征诸东西文明史,更由个人亲证自我生命,便知苦乐共进,甚至“较善恶为甚”。这一事实构成了对以康有为为代表的经世派的批评。康有为《大同书》以为人道的根据全在于身体的苦乐感,他说“依人之道,苦乐而已”。此外,从谭嗣同到康有为,都相信世间存在且弥散着万物感通苦乐的现实媒介,由此会通儒家的“仁”、宋明学术的“气论”、墨家的“兼爱”,佛学的真如平等、基督教的“博爱”以及四方科学的“以太”说,唯圣人知觉苦乐最广大,故仁心亦最广大,冲决网罗,救生人之苦,立大同之制,行大同之道。经世派的佛学资源多取径华严宗,实则遥想佛经里的妙境,制度设计遵循的则为儒墨之道。

章太炎。图片来源:维基百科。

正像萧公权先生指出的,康有为预言的“大同世”类同华严宗的“一真法界”尔。但太炎佛学取法唯识学,突破想象与感觉,探入个体的自我,将浮于万物间、作为万物感通媒介的知觉,转移至个体内在之真妄相杂以及多层次的深度心,由是证得苦乐终究乃心识现行的妄相,生灭相续,相资并进。

最后,太炎佛学建立了以心识为依据的判教体系,依佛理分真俗二谛。真谛者,心识摆脱生灭执着,永离垢染幻觉,转识成智,证见真如。据此而言,太炎信奉如来藏思想,拯救了世间的真心。俗谛者,随顺世道,尊重阿赖耶识种子与外界接触后生成的诸观念体系,也就是积极地面对由历史开放出的多元多样的文化系统。太炎看重俗谛,与他的革命道德在实践上推崇华严宗是分不开的。他说过:“这华严宗所说,要在普度众生,头目脑髓,都可施舍与人,在道德上最为有益。”不过华严之行,归根结底依于唯识之理。

梁漱溟初治佛学,从整体格局上说,是基于太炎佛学的框架展开的。《谈佛》这篇小文字,可算他最早的佛学思考的成果。文中他主张对佛教经论作总体观,有时确立判别佛教:

佛教者,以出世间法救拔一切众生者也。(众生或称有情,一切含生者之谓也)故主出世间法而不救众生者非佛教,或主救众生而不以出世间法者非佛教。前者声闻独觉是,后者孔、墨、耶诸家,社会诸主义是。

中国佛教主要为大乘佛教,故梁漱溟强调的出世间义不明乃颟顸佛性、笼统真如的致命问题。出世间义为佛学真相,即太炎所谓佛学的真谛者,梁漱溟以此论衡中国思想之源起。考儒释道三家之教,他以佛法为中心,初步检视之。儒家孔颜云毋我,佛则觅我了不可得,两家诚然有相通之处。然佛由出世证无我,无一丝强派,而从实际说明其所以然,较儒家亲切;道家老、庄、列三者,老病在阴险,列病在诡异,庄学最上,能于世事从侧面下极冷静的批评,间与佛理相发明特远,然失之空疏,不能如佛家周密的论理、谨严的逻辑。

梁漱溟进而出入中国学术史。儒释道三家在历史浪潮里激荡、竞争与合流,从佛学视域看来,分辨真俗或梁漱溟所谓“权实之判”的问题便凸显出来。实者对应真谛,第一义胜义佛理之究竟也;权者对应俗谛,为接初机便钝根而说者也。于此,梁漱溟将矛头指向近世中国学术史里两次思想大综合时期:远者宋明理学,近者晚清西学东渐以来的经世派,它们的根本问题皆在“不判权实”。他借王船山和谭嗣同的批评,指宋明理学为阐发性理、杂糅佛老之学,一面讲学以成人,一面又讲灭人欲净尽,陷入矛盾支离。进而推及缘由,他认为理学“耽着世间而不能出”,其宣称的义理良知出不得佛家的有为法。

近世的经世派,即谭嗣同、康有为、梁启超等人,应欧风东渐而生,在晚清中体西用论以后,以儒释之学化西方的平等博爱学说。在梁漱溟看来,经世派造诣远不如宋明理学诸家,然历史情势有变,遇三千年未有之大变局,救国经世的紧迫感直逼肉身,经世派“悲悯为怀,睹夫人之受苦为恶,而思所以救济之,志原可敬”。可他们的谬误,诚如章太炎已指出的,发愿苦乐尽祛,极乐现前,却不误苦恶即藉人性,人性诚妄心耳。

一言以蔽之,经世派“专阐大悲,不主出世”,悲而无慧,不能做一佛理的人生观、世界观之明确说明,故梁漱溟立志依谨严之逻辑为“出世间法”做一透彻的说明。何为出世间法?曰世间万有、因果、轮回皆无明(染污、妄心)所造,故当以觉(静虑、禅定)返于无生无灭、清净本然的法界。

值得注意的是,梁漱溟言“慧”,点明他探究佛学采取了哲学研究法。有论者指出,近代佛学复兴的一个显著特征,就是佛学的知识化。同儒学的近代命运相似,佛学经历了“经史之变”,其表现是佛法不再是“圣言量”或经典教义,而成为以史学为基础性范式的现代学术,如语言学、哲学、历史学等学科的研究对象。章太炎正是将佛学转向哲学研究的先驱,他说:“佛法只与哲学家为同聚,不与宗教家为同聚”,佛法“只是求智,所以发明一种最高的哲理出来”。因此,他崇尚唯识学的“实事求是,条分析理”,而且以佛学“格义”西方哲学。

梁漱溟沿袭了太炎以哲学治佛学之法。譬如他在《佛理》(1915)里,将佛学的“真如”训作严复《天演论》里的“不可思议”(《天演论·论十》)。严复就佛理的“不可思议”之译法,可谓走出以知识化的手段对待佛学的关键一步。不可思议者,理智对知却属元知之事也。严复谓佛法的不可思议,在“寂不真寂、灭不真灭”二语,以西方近代哲学与物理学的万物本体、宇宙等来类比,为此援引了从笛卡儿到斯宾塞、赫胥黎的物不可知论(《天演论·论九》)。

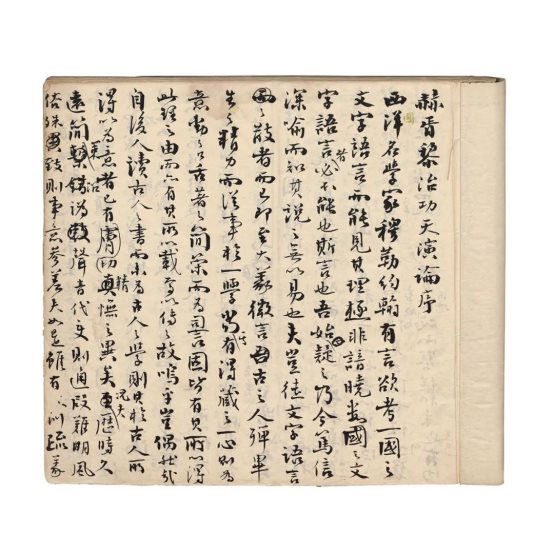

严复译赫胥黎《天演论》手稿。图片来源:中国国家博物馆。

不过在此前提下,梁漱溟认同章太炎理解佛学的真如,推进至对近世(19世纪中叶以来)德国哲学潮流演变的观察,尤其叔本华对康德哲学的改造,以意欲的“动”取代认识的“静”。《起信论》曰:一心开二门,一心具真如生灭二用。叔本华指出世界之成立,由于意欲(Wille)盲动。章太炎恰认为觉知到种子染污,善恶俱进,“厌世观始起,而稍稍得望涅槃之门矣”。梁漱溟更言“晚近柏林诸哲师,罔不钻研内典”,“他日进步,则所谓西洋哲学,尽成佛经注脚无疑矣”。

佛教的另一面则是“拔救一切众生”也,这关系到佛教作为权教、俗谛的一面。佛声之前的梁漱溟,曾一度从立宪论者转为革命论者,后来又短暂地热衷于社会主义。他读到日本社会主义者幸德秋水《社会主义之神髓》,大为心动,认为世间一切罪恶皆渊于私有财产制度,由此从关注政治革命转向关注社会革命。初涉佛学后,他仍然为权教保留了社会主义运动的合理位置,只是内涵已发生变化,不再从一种政治或社会的体制来考量(故所谓社会主义颇与时人所论有异),而指向出世的精神(故观于今日社会主义潮流之盛,而知佛理之彰不远矣;倡导社会主义、以促佛教之成功)。

梁漱溟这一举动,其实是守持了章太炎的真俗框架。在真谛一面,太炎倡“世有勇猛大心之士,早弃斯世,而求之于视听言思之外,以济众生而灭度之”,显然以出世之精神济度众生;但另有俗谛一面,指世人随顺进化,但所思所行,“必不可以为鬼为魅”,“惟择其最合者而倡行之,此则社会主义,其法近于平等,亦不得已而思其次也”。太炎佛学的齐物宗旨,讲万类平等,国家、聚落、人类、众生、世界“五无”,有则随顺世间,出乎“不得已”。社会主义即所有既存政治与社会变革纲领里最近平等的“不得已”。太炎从否定、抵抗的意义上讲真俗,梁漱溟则要正面地探寻贯通二者之道。

.png)

梁漱溟1916年发表的《究元决疑论》将“出世道”阐发到极致,是其佛学研究或探索“人生问题”第一阶段的结果。一方面,世情的变幻令梁漱溟更感烦闷之为人生问题非其个人亲历。尤其在此期间,他的友人,也是被梁启超誉为“新中国之三少年”之一的黄远生(远庸)遭逢无妄之灾,沉沦苦恼中(指黄生作《想影录》)被暗杀之事,使他深陷忧愁沉思,将自己的遭遇融解到世间的精神漩涡里,觉知“此世间是大秘密,是大怪异,我人遭处其间,恐怖犹疑不得安稳而住”。越聪慧之人,越于世法轻蔑不取,胜义未得,故沉溺忧惶烦恼,甚或放浪成狂。此情非财宝事物能解,唯法得解,且法唯有向内走向心识,唯寻超越世间而出世的佛法可行,故梁漱溟曰“究元决疑”乃新发心之论。

发心,传统佛学谓之发菩提心;然此处谓“新”,意在参详西方哲学的进展以及近代佛教复兴的宗趣,循认识论以及与之类似的唯识学的解释方向展开。另一方面,梁漱溟进一步贯彻了章太炎佛学的真俗框架,究元与决疑,前者“将以究宣元真”,在理论上推进对真谛的证悟,后者“将以决行止之疑”,在实践上欲图解决出世与入世、真谛与俗谛间的紧张。

究元之论里,梁漱溟于佛学在统一性相二宗,论述上又分性宗相宗两段说去,并分别会同近代西方哲学范畴解说之。佛学史上,关于性相二宗的价值地位一直存在着争论,梁漱溟则致力于调和二者,抽绎大乘佛教之真精神。他早年读佛经,最嗜《楞严经》,撰写的日记便唤作“楞严精舍日记”。《楞严经》主破魔显正,的确最能助其超脱虚妄邪心。他继之则治空宗,习三论义,故首论性宗(空宗),并由无得的本旨统合相宗(有宗)。

《楞严经》。图片来源:凤凰网。

起首论性宗,梁漱溟基于法国哲学家勒庞(Gustave Le Bon)《物质新论》里的“以太漩涡论”来阐释《起信论》的如来藏以及《楞严经》的真心思想。勒庞认为:以太涡动生成物质,物质消灭复归以太,故以太不生不灭。在此,梁漱溟基本上借用了谭嗣同《仁学》的以太论,以为以太不光是充满世界的精微物质,更是精神性的存在,乃人间心力感通的媒介。

以太涡动,如同《起信论》云心之忽然念起,从自性清净而生无明,为无明所染有其染心,虽有染心而常恒不变;万物消归以太,则如同《楞严经》所谓“克就根性,直指真心”。总之,以太即如来藏自性清净心或真心,周遍法界。性宗宣破执、无得之义。若只停留于此,那么部分论者的认为是有道理的,即其水准并未超过《仁学》。我们同样也可以评断说,他未超过更早时候的自己的视野。

他对究元之论的推进,其实主要体现为此纳入相宗无性义的阐释,根本在于他继承并且抉发旧唯识学三无性论的精神。我们知道,佛教唯识学传统里向来有新旧派之分,陈真谛代表旧派,唐玄奘代表新派,他们解释间的核心差异就集中于三性论中依他起性的染污性质。旧派认为遍计所执性与依他起性皆悉有染污性,皆要断灭,转化为圆成实性的无得,故以三无性论说三性论;新派则强调依他起性介于清净与染污之间的中间性质。从佛学史来看,旧派之学显然属由空宗到有宗的过渡之学的反映。可以理解,梁漱溟摘录真谛《三无性论》与《佛性论》的相关内容,是其性宗理念的延伸。不过更值得注意的是,他随即援引章太炎《建立宗教论》里的三性论,将思考带向了一个可能的新方向。

在《建立宗教论》的开头,太炎写道:“然则以何因缘而立宗教?曰:由三性。”不仅如此,太炎持三性、三无性抉择东西哲学与宗教。同经典唯识学一样,太炎判遍计所执性、依他起性为染为幻,判圆成实性为净为真。不同之处则关乎判别三性同诸识的联系,尤其对依他起性的心识状态的解释。恰恰此不同之处,将为现代的学术开辟全新的精神视野。

不过撰写《究元决疑论》时的梁漱溟,还未详察甚至正视“识”的问题,因为他对瑜伽行派尚且存有“偏见”。在他看来,唯识学仍有滞碍,不如三论宗直见真如,因此对唯识学讲解得颇为笼统。总体上讲,梁漱溟目前循着染污真幻的分判标准,引章太炎,更多是用他的文章佐证旧派唯识学,意图在强调其佛学里真谛的面向。一言以蔽之,相宗所究元者,与性宗无异,归于证圆成,即证无性无得。

尽管如此,作为性相二宗真元的无得,被梁漱溟用来判摄近代西方哲学的体系,本体论、认识论、道德哲学三领域清晰明见,由此我们得见其未来东西文化比较之立场与思路的雏形。他继承了从严复到章太炎的洞见,经佛学的了空思维,当下即把握西方哲学自我的边界。严复以佛学之不二法门不可思议说会通西方名学,贯通近世哲学的不可知论,点明本体论与认识论的领域界限;章太炎则不在西学名相内纠缠,毋宁推进到对道德哲学之暧昧性与矛盾性的证悟。梁漱溟虽取严复不可思议之说,一以贯之地讲下来,然而深入西方哲学的自然与道德领域内部,对边界内外矛盾的揭示,都追随了章太炎。他们二人尤其重视且关注康德哲学所揭示的二律背反及其在西方思想史上的重要意义。

在认识领域,康德将“物如”(物自体)悬于不可知,实际把它带入实践领域;可到了实践领域,自由(free Will)还是有定(Determinism)又都未能定,无以抉择。唯一证见不可思议的真如之法,即循三论宗的中道,用梁漱溟的话来说,“若能双遣,亦能具成。轮回世间不得解脱,是不自由义,发心趋道即证菩提,是不有定义”,也就是双遣自由与有定之对待,从绝对否定中显出一超绝或超待的境界。因此,佛学不仅不能用康德哲学来比附,毋宁说由康德哲学显现的西方哲学与科学的内在张力,恰恰证明了佛学的超越义。

与此相伴,佛法又生灭和合、非一非异(《起信论》)。论究元、谈真谛罢,当说决疑、讲俗谛,梁漱溟谓之“佛学方便论”是也。值得注意的是,他此刻与章太炎一样,看到在佛学的俗谛或生灭义同后康德时代的哲学趋势间可格义的联系。章太炎曾检视康德以后德国哲学的不同发展进路,总体上否定黑格尔的发展论,赞成叔本华、尼采以及哈特曼(Eduard von Hartmann)一路的厌世主义。因为厌世主义源于意欲的盲动,犹如佛家云心的无明恒常。

受章太炎影响,梁漱溟从佛学的无明、生灭领会西方进化论的实质,既包括达尔文、斯宾塞的生物进化论以及类比生物有机体的社会进化论,也囊括了柏格森的基于直觉(Intuition)的新形而上学——创造进化论。坦率言之,这些思想各自的走向并不一样,作为参考系,所能开出的思想面目也可能完全不同,如达尔文、斯宾塞之于此前的严复,叔本华之于此前的章太炎,柏格森之于此后的梁漱溟。不过当下,梁漱溟服膺的还是叔本华的悲观主义,以及经章太炎诠释的俱分进化论。

单纯循佛家无明生灭的思想走下去,梁漱溟表露的意思看上去比章太炎还要悲观:个人不止因摄受有念之欲而烦,更因摄受无念之欲而闷,烦闷生生不已、不得暂息;整个人类历史苦乐俱进,而且乐进一步,苦更郁积繁衍,苦量总归多于乐量。愈觉知这一事实,则愈当在个人的修养与行动上严出世道,可又不得要求世间人人出世、众生成佛。欲行菩萨道度人,太炎此前提供的方案为行俗谛之“随顺进化”,梁漱溟如今则构建了一套历史哲学,以出世为历史目的,以历史的演进为过程,将“俱分进化”的平行线拧成交织在一起的运动线路:

宽随顺之途,亦所以严出世之教,如来措置,莫不得宜。况以吾世智所测,成佛大愿,将来必成。盖人群之进,由图腾而宗法,而军国,而以社会主义圆满为其终局。迨彼其时,人类聪明已造其极,感苦至剧,而从境遇谋救苦之方已穷,如来大法,举世同情矣。

在他的设想里,随顺俗谛,则历史的表层运动贯彻着斯宾塞的社会进化论模式;可真谛潜伏于其中,直到人类文明进化到顶端,人心机巧至极,却又感受到最多的苦,那么真谛将彻底显露,人心便皈依佛法,从此人类历史循出世道走下去,当然也可以说历史到这终结。

对此,有论者指出,梁漱溟构想了一套由“佛法的狡计”运作的历史哲学,类似黑格尔的“理性的狡计”论。无论这个讲法是否恰切,但很显然,最初信赖出世道的梁漱溟,在精神底色上虽是叔本华式的悲观主义,却并未走向虚无。一来,他通过佛法平息了内心涌动的无明冲突;二来,他通过构筑一套佛法的或曰以西方进化论为表、以印度出世道为里的历史哲学,初步联通真俗,在内心或者准宗教信仰的意义上化解个人同世间的紧张。

.png)

众所周知,《究元决疑论》一文在知识界产生的影响,改变了梁漱溟的生活。他受蔡元培的聘任,到北京大学担任印度哲学一门的讲席。作为对周遭境况特别敏感的“问题中人”,走出书斋以后,梁漱溟的心态与思想也有所变化。同知识分子在一起的生活,特别是热烈的辩论气氛,激活了他身体的意识,引起了他的好胜心。出世与入世、真俗抉择间的张力,由内而外地迫近他的身体。对此,从他进北大后写下的一段文字(1918)中可见一斑:

年来生活,既甚不合世间生活正轨,又甚不合出世生活正轨,精神憔悴,自己不觉苦,而实难支久,一年后非专走一条路不可也。

可以说,孟子所谓“践形”之迫切,在很大程度上扭转了梁漱溟过去的佛学与历史的思考方向。当时的北大在蔡元培的悉心经营下,日渐成为新文化运动的中心。与此同时,蔡先生兼容并包,吸纳了很多旧派的学者。可梁漱溟既非新派,也非旧派(他早年受的都是新式教育,与晚清文化遗老自是不同),而自视“在北大内得到培养的一个人”。处在中国新旧东西思想冲突的最前线,又担负着讲授东方哲学的责任,他深感不得不正面中国的历史,就自我生存以及国人生活之未来,寻求一个超越当前新旧话语的新方案。

1985年3月,梁漱溟先生于“中国传统文化讲习班”作专题演讲照。

图片来源:北大新青年。

他的推进方向即提出要研究“东方学”,特指佛陀与孔子之学。换言之,现在他要从佛学扩展到孔学了。初到北大,梁漱溟就立誓“除替释迦孔子去发挥外更不作旁的事”。当然,他致力于从佛法推及并会通孔学,而非循相反的路径。因为从学理上考量,佛之出世思想必为孔子之教化所排,可佛家视孔家尽有相容之余地。在我看来,梁漱溟最初的考虑,是要在佛家的真俗二谛之间,为孔学安顿一个位置。

更需要着意的是,东方学的意识非局限在孔佛内部,而萌生于广阔的东西方文化对峙的意识和话语背景。欧化曾等同于世界化,那么东方要在未来立稳脚跟,就必须有其足为世界化,相应地,东方学便要为东方在世界中的位置证得依据。

梁漱溟之所以这样认为,是因为他把握到世界历史的新运会:一战将了,西方文明的优越性随着旧欧洲的崩溃遭到了大怀疑、大批判,包括许多欧洲思想家在内的中西学者,皆回过头来觉悟到东方文明的独特价值。而反观晚清以来中西交通的历史,国人从注重西洋的物质与技术,到政治制度与社会礼俗,近来终于关注到作为文明内核的思想与文化。而由于蔡元培这位“富于哲学兴趣,游心乎无形的超实用的所在”的文化引领者所开的风气,东西文化的比较成为当时一般人心中的问题。梁漱溟自谓在北大内培养起来的一人,的确表明了洞明历史的新形势,欲开思想新局之意。

从进入北大起,也即自民国六年以来,梁漱溟就在循序渐进地思考这个大问题。正像有学者指出的:他意欲逃离那种可置换为新旧东西的二分法框架,当时比较有代表性的思路,是通过添加一个第三方,完成对对立双方的超越,比如他的友人陈独秀与李大钊就引入了俄国布尔什维克主义,诉诸马克思主义唯物史观的辩证法与阶级斗争理论,实现对古今东西文明的克服,扬弃至作为第三方的自身。就此而言,我们似乎可以类比地说,梁漱溟引进的第三方是印度文化。

但我们从一开始就当辨认出它们间的根本分别:辩证法植根于西方文化,特别是犹太一基督教思想的土壤,它站在“外部”设定的历史目的,进而证明其必然实现,或更准确地说,形成了对这一必然要实现的目的之信仰,因此,洛维特(Karl Löwith)将历史唯物主义视作弥赛亚主义的翻版,从过去到未来的每一步都嵌入严丝合缝的意识的必然性链条之中;印度文化却不承认这种历史的目的与必然性,正像梁漱溟后来批评唯物史观时点出的,文化只有前前后后之缘,并没有因,它干脆连对承载西方文化的意识能力也否定了,而全然向内指向心识及其现行。

除此以外,之前少有研究者注意到,尽管梁漱溟受历史潮流与时代话语的鼓动开始思考东西文化的议题,可他是循着自己早先佛学研究的真俗意识框架展开这个议题的。在北大任教期间出版的两部讲义《印度哲学概论》(1919)与《唯识述义》(1920)见证了他思想的蜕变历程,最鲜明的表现莫过于他的关注逐渐从三论宗转向唯识学,再由唯识学的视角审视、论衡东西诸家的思想。

《印度哲学概论》(上海人民出版社2021年版)。图片来源:豆瓣。

梁漱溟撰写《印度哲学概论》,借鉴了当时流行的西文或日文的印度哲学研究著作,如穆勒(Max Müller)、多伊生(Paul Deussen)、井上圆了等名家作品。不过有别于他们聚焦印度六派哲学,梁漱溟着眼的还是佛学,并主要靠中土佛典追踪佛学义理的谱系,同时与西方哲学的框架和范畴展开比较。他将佛学置于印度文化的原壤,指出包括佛教在内的印土诸宗(除顺世外道之外)皆抱出世主义,因此确认了早先由出世道论佛法的合理性。

然他现今理解上的推进,是以洞见佛教超越印度诸宗之处为起始的阐发:本体论上,佛法五乘先辟梵天大神(人天乘),再倡因缘之说、开理解之门(声闻乘与独觉乘),终明万法无体,离一切相,法法皆真,当体即是(菩萨乘)。又佛法独有之妙处,在度人时随顺方便,“唯以化度众生而有言说。其言无意于通玄而用心于导愚”。

正是如何认识佛法、如何言说佛法“导愚”的问题,将梁漱溟的佛学研究引领向新的方向。因而佛学认识论成为聚焦之所在,他说:“佛法之精神与其在本体论上表著之,盖不如在认识论上表著之为能剀切明白也。”到此,佛学认识论史上集大成的讨论,即性宗相宗之争再度引起他的关注。当然,一开始他着眼于印度佛学史的脉络来整理这个问题,反映在《印度哲学概论》里的讲述还比较史论化;可他已经逐渐重视相宗(唯识学)的思想,至少开始摆脱之前所依赖的旧派唯识学作品,研读代表正统的新派唯识学经典了。

他在北大为授课开展的有关唯识学的阅读,分成三部分:第一,以《瑜伽师地论》为中心的瑜伽行派经典;第二,佛教因明学作品,陈那的《因明正理明论》与陈那弟子商羯罗主的《因明入正理论》;第三,瑜伽行派的权威评注,玄奘与窥基合作的《成唯识论》以及窥基所撰《成唯识论述记》。梁漱溟走出的这一步,也标志着他与当时佛学界主流,特别是他后来恳切认同的欧阳竟无、吕徵的支那内学院一系佛学的接轨。

前文提到,旧派唯识学与新派唯识学的主要分别,在对三(无)性中的依他起性的判断。此前梁漱溟秉持旧派唯识学,断依他起性为染污,当断灭转化为圆成实的“无性”,以此阐发唯识学三无性论同空宗的一致,现在则注意到新派唯识学由依他起说“有”。《成唯识论》解颂辞“依他起自性,分别缘所生”(第二十一颂)谓“依他众缘而得起故”,又分染依他与净依他,意指依他为依众缘而起的有,可谓世间所有事物共通的存在状态,分别只在若持染依他的态度则陷入遍计,若怀净依他的态度则成就圆成,故三性以依他为中心,世间由此立,出世间由此立,三性实有性。

但是梁漱溟未曾改变三论宗的“无得”之为佛教真谛或超越性的信念,在《印度哲学概论》里,他评断空有二宗,认为空宗彻底超越了有宗:

然两家既同以破遍计为归,参差何来?所破虽同,所以破之者有三不同。一者所诠不同。三论之空是无得,唯识之空是得无。二者所显不同。三论之破欲以显出实性,唯识之破欲以显出依他。三者广狭不同。唯识家但破所执,不执不破。抑且即其所不执者指而示之曰此即是依他。但能不执,即不妨曲达生灭所由,而巧有言说。三论广破言说,虽非是执,亦不许纤毫思度。

故唯识学家从分别有无入手,还是计较有无间的对待,三论家却直悟一切无得,不堕见中。不过更值得注意的是,如今他通过唯识学由依他论有,发现了通达俗谛的道路,由此培育出突破原来的“佛法的狡计”的想象的萌芽。继而,在讨论佛学认识论部分,他取《成唯识论》里的根本(无漏)智与后得(无漏)智之说,指出:

根本智中,不变而缘,离二取相,是为真知。后得智中,虽具二分,亦离二取,善了依他,分别诸法,亦得说之为知。《成唯识》云:前真见道,证唯识性;后相见道,证唯识相。相见道即后得智。一切佛法(佛家道理如唯识学等)由此而兴。

引文最后一句表明,佛法从出世的真谛指向入世的俗谛,或者从宗教下沉到哲学,全凭后得智,于无可说中妙有言说。梁漱溟紧接着讲:“哲学之本性为从无可知中向可知之方面开展。”换言之,在真俗之间并且联通真俗的“开展”智慧,即他如今确立的哲学真义以及论衡东西思想的新标准。

无独有偶,对“后得智”的关注,其实是近代唯识学复兴潮的一个支点。被梁漱溟赞誉为讲真佛学的欧阳竟无继杨文会,判摄中国佛教史,将矛头指向以《大乘起信论》的真心论为理论纲骨的理论模式,就是通过对瑜伽行派的缘起理的发现与阐释实现的,而阐缘起理的关键正在于诠后得智。

不过,与欧阳“佛法非宗教非哲学”的论调不一致,梁漱溟承认佛教既是宗教又是哲学(尽管他同时澄清佛法实义同二者通常的理解并不一样),他努力地用表诠法,不惜调动他所掌握的西方哲学知识库,而非遮诠法来言说佛法,可见对待佛教,他并非如教徒皈依圣教的态度,说到底还是为着解决时代的人生问题以及由此延展而来的社会问题。

一方面,我们看到他像严复与章太炎那样,怀抱向西方学术敞开的意愿,用佛学的资源解说、判摄西学,打造思想的方法论要件;另一方面,他固然认同佛学作为宗教,乃个人内心的绝对超越性真理,因而不可思议、无以言说,但它作为哲学,又是后得智所展现的心物间的认识关系,甚至人在世间的心态、行动以及由此反映的活生生的文化生活。可以说他研究佛学,越来越从聚焦宗教转向聚焦哲学的维度。

到了撰写《唯识述义》,梁漱溟的态度更明确了。在他看来,不光讲佛教哲学,只能讲唯识学,“现在讲的所谓唯识学、佛学的生命就系在这解答上”,而且今天讲佛学、讲唯识学,实在不能闭上门户,一顿强解,而要观照近世西方哲学“节节斩伐”东方思想的趋势,唯识学而非其他东方哲学形态的生命再度唤起,以及它在今日的诠释方向的确立,都有西学所迫、所开展出的条件以为根据:

印度化在晦塞的东方本无以自明,唯以有进化论后所产生、所影响之科学如生物学、心理学及其他,所演出、所影响之哲学如实验主义、柏格森及其他,而后佛家对宇宙的说明洞然宣达,印度化才好讲,唯识方法才好讲。

此处指明了两个条件:第一是西方自近代以来的认识论,尤其杜威、罗素、柏格森等人的思想刺激,他也正因深入到唯识学内部,聚焦心识的构成与活动,进而形成了自己的独特理解,其表现在量论;第二是更广大视域里的进化论议题,激发他在文化论与历史哲学上做价值的重估,而他此后正凭借唯识学的八识思想,完成了对东西文化演进路向的再构建。

图10:梁漱溟《唯识述义》初版书影。图片来源:SCRIBD。

《唯识述义》主要阐发了他的量论思想。量论关乎知识本源与其界限效力,可谓佛学认识论的第一问题。据此,我们能理解何以他说唯识学的复兴是由于西方近代哲学也即认识论的激发所致。纵观印度哲学史,梁漱溟唯独认同陈那以来只立现、比二量。他的判断标准,是以“认识上的根本作用”取代“知识所从获途路”,也即着眼动态的认识活动本身而非静态的对象性知识诠解量论。照他用西方哲学概念的解释,现量指不带任何知觉(perception)分别的纯粹感觉(sensation),比量则为混杂了知觉、判断与推理的心识机能。

在梁漱溟之前,章太炎解唯识学,便有意识地突出现比二量在佛学逻辑里的重要性。我认为梁漱溟大体仍遵循了太炎的思想进路。譬如在他此前引用过的《建立宗教论》中,太炎一反传统唯识学将第六意识与第七末那识(法我二执)定为遍计所执自性,而判第六意识为遍计性,前五识、第七末那识与第八阿赖耶识则皆被判为依他起自性,其依据就在于他认为意识周遍刻画,故而属比量,其他识的虚妄分别却体现为起见相二分,因此属现量。到了《齐物论释》(1910—1911),太炎大力褒扬现量,称“于诸量中现量最胜”,因现量不执相在外,乃自心现影,最能通庄生“咸其自取,怒者其谁”的绝对自由之精神。

不过,当梁漱溟走到这一步时,他同曾经信靠的太炎佛学就分道扬镳了。在《唯识述义》的初版序言里,他公开指章太炎的得意之作《齐物论释》不适当,连带批评的还有马叙伦(夷初)、刘仁航、蒋维乔等名家:他们要么不顾中西文化的历史与现状,一味胡讲佛学(刘、蒋),要么独断地强行贯通佛道二家或其他诸家(章、马)。尤其对于章太炎,梁漱溟所否定的并非其会通真俗的根本追求,而是其为唯识的“心”先天贯注了太多附加的然而又可疑的意义与价值,如攀附庄子哲学的自由与平等之义。

《唯识述义》抓住的要害,正在于批评太炎并不能坚持现量之为纯粹感觉,譬如他口说四分说时就失掉了一致性。据《成唯识论》,自证分与正自证分本该是现量,但他在《菿汉微言》(1916)等论议之作中,根据不同的言谈语境,或者把它们解说成古希腊斯多葛哲学的相伴于观念的“真妄质定”,或者解说成近代心理学的阈下意识,或者干脆等同于阳明学的良知与致良知,总之致使它们沦于比量甚至非量。

更有甚者,梁漱溟基于在此期间萌生的东西文化比较的问题意识,透过唯识学的现量洞见了一种历史哲学意义上的人类的原初精神状态。不过,随着人类想象能力(非量)和认识能力(比量)的进化,这般唯有“极醇的感觉”的原初状态沦于遮蔽,唯识学家则靠禅定的修行,重新发觉、抢救了这最初的人类精神的“一段情节”。印度文化因佛学保存了这种精神,因此它被视作印度化的真相。而梁漱溟的“拼命”,正要打捞起这段过往的情节,亮出来给世人看到:

感觉原无一时一刻不有,却无一时一刻为我们所有。其为我们所有的只有非量的观念、比量的概念(精或粗)。这原是人类的特长,不知积多少代的进化才有此先天异禀,又从落地积多少年的训练才如此敏给熟习。时方有感,时即念生。现量这样东西遂不复可得。后来的一切知识都自念生,未念之顷与念之为念,便留意不到。而唯识家偏能把握现量,于是这其间一段情节就发觉了。

显然,梁漱溟再次回应了进化论,相较此前重建历史哲学的“无得”目的,今日“唯有识”的思想基点已经现成在他手中了,此之谓他所说的现量,或者印度化的精神。

.png)

梁漱溟的唯识学研究,从某种意义上来说是他的文化论的哲学奠基。随着新文化运动的展开,现代任一民族的文化,都必须在一个世界的总体关系里,求得自己的位置所在,这种价值不断得到确认,渐成社会的主流。梁漱溟对此是认同的,他并不反对西方文化,更准确地说,他承认西方文化开创的世界性格局。不过,他极敏感于西方文化潮流的刀锋正在逼近他的咽喉,他感到东方文化就像被巨石碾压的身体,不得不寻求翻身。与此同时,他比绝大多数同时代人更深刻地意识到:讲清楚这个世界的本质为何,它的历史性构建是什么样的,才是决定东方学是否立身,东方文化是否翻身的关键。

前文论到梁漱溟高扬唯识学的现量,确证了印度化的精神性质,也寻见了人类世界的历史原型。在《唯识述义》里,他已经暗示,自己介入东西文化论争,并且站在印度化的立场,并非把人类全体文化研究了个遍之后的选择。也就是说,不遵循外在的归纳逻辑,而是诉诸唯识学的方法,从内在演绎人类文化的进程。

量论关涉心识的表层,往里层探索下去,则触及唯识学的八识问题了。对于梁漱溟而言,深入八识又意味着深入文化论或历史哲学的真正根底,进而在表与里、真与俗之间呈现联通的运动,指引人类文化新的路向。也正是在这个意义上,《东西文化及其哲学》为其早年思想阶段的定论之作,甚至说是梁漱溟一生定调之作也并不为过。

一直以来,学界大多认为梁漱溟分别概括中、西、印三文化,提出了“文化的三种路向”,但忽视了这本书紧接着一以贯之、其心识表里间运动的一完整历程,正像他在书里所表露的:“我只是本着一点佛家裁量一切,这观察文化的方法,也别无所本,完全是出于佛家思想。”心识于他,如同笛卡儿由“我思”(cogito)重塑世界的哲思之旅,或黑格尔由“自我意识”开展世界历史的精神运动。

让我们首先来看看,梁漱溟理解的“文化”何意?他定义说,文化即一民族生活的样法;再进一步地讲,生活的内在即无止尽的“意欲”(will),他特意解释此提法与叔本华的“意欲”略相近。说相近,是因为梁漱溟心里想的纯是佛学的意思,他已经从量论深入八识,“意欲”指的正是第八识阿赖耶识的无穷变现,此说与之前章太炎的阿赖耶识世界缘起说一致。值得注意的是,梁漱溟区分了“大的生活”与“小的生活”。关于前者,他是这样说的:

只有生活这件事,没有生活这件东西,所谓生物,只是生活。生活、生物非二,所以都可以叫做“相续”。生物或生活实不只以他的“根身”——“正报”——为范围,应统包他的“根身”“器界”——“正报”“依报”——为一整个的宇宙——唯识上所谓“真异熟果”——而没有范围的。这一个宇宙就是他的宇宙。

据唯识学思想,异熟就是第八识,也即整个生命轮回中的主体,它在二取习气(法我二执)的熏染下,不断生成异类和异时的果实。因此,“大的生活”全然指向阿赖耶识的世界缘起。

而后者,“小的生活”建立在前六识同第八识分离意识的基础上,乃阿赖耶识通过眼、耳、鼻、舌、身、意六种认识工具,向外界探问或追寻,由此浮到生活的表面,此之谓“表层生活”。作为大意欲的阿赖耶识用六识的工具,从里及表地现行化,形成了见分与相分。梁漱溟别出心裁地用“问”与“答”的行动,刻画见相二分间的对待关系,明显糅合了自己对文艺复兴以来的近代西方文化实质——科学精神的理解。举一典型例子,康德在近代哲学领域发动哥白尼革命就很有这个意味。据他所云,理性根据自己的法则逼问自然,迫使自然回答它的问题。

若用唯识学格义的话,那么我们可以认为,现象并非客观的存在,毋宁是心的变现,作为相分的宇宙万物或“事”皆为已成的我、既定的我,作为见分的提问者则是当前的我、现在的我,现在的我对既成的我认识之、改造之,背后都有一大潜力、大要求、大意欲在起作用。就此而言,在章太炎之后,梁漱溟看明白了,叔本华的意欲哲学了不起的地方,就是走到了西方科学精神或者说“表层生活”的心识边界。

在唯识学家的见解里,西方哲学的知识范围不出前六识以及纯粹意识(独头意识),欧阳竟无就持这样的看法。梁漱溟更从文化与生活的角度,体察到其心识内外的分割、生活表里的冲突。西方人的科学精神要求奋斗向前、解决问题,遂而发明了赛恩斯与德谟克拉西,的确能够在心识的表层或生活的外部实现意欲的满足。可是,问答行动模式的开展,到底问出了什么,又回答了什么呢?梁漱溟发现:“无论怎样探求总是自己工具上的回报影像。”答案无非问题的影子,关键在提问的行动起于无明的意欲,一旦冲破六识的阻隔,再探入心识内部,就向印度文化精神迈向了第一步,首先会发现西方文化中人持续的躁动不安:

人或其它生物,你不要看他是安安静静老老实实的,他长的眼睛、鼻子、耳朵,你不要看他很端正文雅的,他实在是像饥饿的一般猛烈往前奔去,他那眼、耳、手、足一切器官实在都是一副家伙,即狞恶贪婪的在那里东寻西找。

由是,第七末那识浮出水面,往前追求有赖执着有我,分别我执是一方面,关键俱生我执在,念念相续,永不间断。然而到这一步还不够,再往心识内探,末那识(我执)并前六识(法执)的影像,其实全赖第八阿赖耶识的自现,于是从表及里,原本内外俱一的阿赖耶识历经了两次分裂,首先分出了个我,再分出了个外部宇宙。

认识到这点,那么从唯识学解读印度文化,就意味着倒转西方文化的方向,揭开重幕,解开二执,直认阿赖耶识自性清净的本体,或曰宇宙的唯一绝对本体。前文已述,印度文化的精神运动立足于现量。梁漱溟进而在此拉开了纵深的维度,提出了两步现量之说。两步现量由表及里,头一步在取消见相二分之为问答模式,回归静观,因为问答唯比非二量罢了,静观却要亲认真醇的感觉,尤其现在向着心识内在探入,现量便要截断时间流,平息意欲的躁动。正像梁漱溟举例云:只见鸟而不见飞,只见幡而不见动。

对此,我们可以回想康德哲学,他正是以空间意识与时间意识确立了其形而上学的大厦。用佛家的话来解释,空间意识是法执的萌芽,时间意识是我执的发端,二者中,后者(我执)又更为基础。由此看来,头一步现量并非以见着感觉的对象为宗旨,毋宁说是他此前强调的“后得智”,是一种精神的修炼,实为走出破除法我二执的第一步。于是此一步现量,干脆“眼前面的人和山河大地都没有了!空无所见!”梁漱溟指出,此空无所见就是直见本体,即直认阿赖耶识的清净状态,经后得智证得根本智。

形而上学的核心问题是本体问题,西方文化以科学的哲学态度与方法求知识,最终却错失了本体;真正实证本体,不靠哲学,反倒要靠印度文化的宗教精神,即佛教。唯解放理知,抛弃物我二执,一言以蔽之,唯出世,方能证见那真正的本体。证见本体的超越义,不只体现在基于“唯有识”的因明学(认识论)分析的胜出,更在于根本地解决了人生问题,梁漱溟谓之“世间论”。所以,我们似乎更应该将他的ontology称作“存在论”。

前文已述,对梁漱溟而言,人生问题即苦乐问题。在他思考东西文化比较的问题过程中,宗教问题始终占据着关键位置;宗教问题(佛学四谛:苦集灭道)里,苦乐问题又是中心问题;苦乐问题说到底是解决苦的问题。那么人生诸苦,何者最苦?佛家讲八苦,哪种苦是最难承受的呢?为此,梁漱溟回到佛陀出家的故事(小乘经《佛本行集经》),从他的四次遭遇和最终的出世抉择,体贴佛家讲人生诸苦,生老病死,最苦莫若别离之苦,别离本身糅合在生老病死当中,生活即不断地别离,别离少壮而老,别离盛好而病,别离生活而死,别离即无常。印度人求出世的逻辑,并不像中国人要求得永远的生,永生永世一直活下去才好,而必要“灭绝所以生者而后得死”,实为求不生,不生方灭绝别离这一至苦!

可就在确认宗教出世之真精神的思考途中,尤其从文化比较的视野审视宗教,梁漱溟的思想同过去写《究元决疑论》时已有所不同。他并不怀疑佛法的真谛,却开始怀疑直截向国民推销佛教的做法,也就是怀疑自己曾贯通真俗的那套基于“佛法的狡计”的历史构思。作《唯识述义》时,他批评刘仁航吹嘘佛化之大兴,断言“使佛化大兴,中国之乱无已”。到了《东西文化及其哲学》,他区分出人生问题的终极抉择与社会问题的当前抉择。在自序里,他如是写道:

我以前虽反对大家作佛家生活,却是自己还要作佛家生活,因为我反对佛家生活,是我研究东西文化问题替中国人设想应有的结论,而我始终认只有佛家生活是对的,只有佛家生活是我心里愿意做的……

梁漱溟的内心是很挣扎的,他信赖佛法能解决人生的终极问题,可正如他所说,一出房门,看见街上的情形,会到朋友,听见各处的情形,了解遍地在弄不对的佛学,粗恶的孔教会、同善社,到处流行神秘的怪论,搅得人生无着落,促使他下决定,以身作则,带头舍掉自己要做的佛家生活!

贯通真俗的新契机,发生在他同儒学经典的再次接触。他注意到孔子的儒学充满了“乐”的气氛,与之相对待的只是“忧”,而非“苦”。可“仁者不忧”“乐以忘忧”,忧终将会被乐克服。可见他对儒家的再发现,沿袭着他由人生问题关注佛学的同一方向。更具决定性的契机,是他读到阳明学泰州学派王心斋一系的文字。不少研究者都谈到过泰州学派对梁漱溟的影响,怎样强调这一影响似乎都不为过。

概括来说,泰州学派有两方面的影响着实关键:第一,王艮(心斋)传阳明学,注重转化阳明“省察克治”的道德修养工夫为百姓人人可行的日用之道,主张“不学不虑”“自然”“乐学”(《明儒学案·泰州学案一》),这种既从顺应“大化流行”的自然来讲乐,又将乐感推及百姓之生身体会与实践的作为,决定了梁漱溟的解说代表中国文化的儒家精神的方向;第二,梁漱溟提及自己读到王艮次子王襞(东崖)语录里“百虑交锢,血气靡宁”一句,蓦地心惊,觉得在指斥现时的自己,他思及自己刻意求佛,入了私意的罗网,于是默然有省,弃了出世之念。

图注

梁漱溟称自己“归宗儒家”,虽如此说,可他归服的是阳明心学,阳明学本就在儒释道之间,他的精神根底仍然为佛学。在人生问题方面,儒家尽管无法破俱生我执,却能破分别我执,具体且有力地补充了“后得智”的开展;在社会问题方面,大乘佛学的度人之旨,在泰州学派的儒学思想与作为(如儒士下沉到民间,大兴讲学之风)里得以实际地贯彻,说儒家为佛家的方便法门,兴许并不为过。因此,有理由说梁漱溟接续章太炎,一直以来思索的会通真俗的问题,随着他铺展的文化比较视野,在儒家这里得到了富于生命力的解决。

作为证明,《东西文化及其哲学》一书的哲学基础便丝毫未有脱离佛学的迹象,就连解释儒家也采纳了佛家的思维,体现在梁漱溟创造性地将唯识学现比二量之外的“非量”改造为“直觉”概念。正像他以比量解西方文化,以现量解印度文化,他现在以非量(直觉)解中国文化及其背后的儒家精神。

“直觉”概念的提出,当然源自柏格森哲学的启发。柏格森的直觉思想,力求克服经验论与唯理论哲学陷入物我、主客二分的困境,于是将能觉的我“加入”所觉里头,呈现心物合一的全宇宙的完整经验。可参会唯识学,直觉并非现比二量,因为后两者或就纯粹感觉来说,或就简综作用得出的抽象概念来说,皆不增不减。直觉毋宁非量。若用唯识学明确地解说直觉的话,那它就意味着保留附加在“心王”上的“受”与“想”二“心所”。正是首要从柏格森那里,并且在对其直觉思想做唯识学格义的过程中,梁漱溟找到了在现代视野里创发中国文化精神的新思想生长点。那么,直觉置于中国文化的背景里如何言说呢?他用了“活形势”这一提法,说道:

这种意味,既不同乎呆静之感觉,且亦异乎固定之概念,实一种活形势也。

可见,在揭示印度文化的“不生”精神之后,梁漱溟重新打捞起心识的时间性,并赋予中国文化。不过此番时间性的重心,不像西方文化精神的落于现在,而发扬预见,朝向未来。由此出发,梁漱溟确立《易经》为中国文化的形而上学基础,所谓“生生之谓易”,其主旨就是讲顺着自然的道理,顶活泼顶流畅地去生发,因此整个宇宙都不拘于此刻,总向前生成,生命欲生,便要不假造作地与宇宙契合,生机盎然地伸展自己。在梁漱溟看来,儒家思想的全体都基于此,孔子之“仁”的敏锐易感,其倡导情志的激发,提倡孝悌、实施礼乐,皆《易经》精神的衍生。

在他以前,严复以《易》通西方进化论,阐宇宙运行的翕辟之道,实际奠定了《易》在中国现代学术话语里的哲学本位。可以说,梁漱溟继承了严复的思想,然而同时取法章太炎,经唯识学的中介,对易的宇宙观实现了向内的、心识化的转变,将严复的进化论与群学的外在超越转向心识的内在超越,开中国现代新儒家之先河。此后,熊十力从证会本心再阐大易心境合一、体用不二的宇宙大生命的流行之道,由形而上学论证完成了中国儒学本体论的构建。

.png)

无论如何,仅仅着眼《东西文化及其哲学》关于儒学的创造性阐发,梁漱溟都当推新儒家之首。不过,我们更关注梁漱溟的文化比较实现了他早年会通真俗的心愿。诚然,他在《东西文化及其哲学》里重新擘画了一条世界历史的演进脉络——人类由西方文化的向外奋斗,转向中国文化的内外调和,最终进展到印度文化的内在解脱;可与此同时,他的实际运思,走在了一条更具本质性的调和人生与社会、真正成就“文以化人”的路上,于真俗间寻见生生的折中之道。

在《东西文化及其哲学》之后,梁漱溟渐走出学院生活,践行他认准的“泰州王氏一路”的儒门事业,下沉到乡村从事建设。可他的知人论世,全赖东西文化比较的思考养成的一点灵明。随着实践的开展,他对中国人心的判断,诚然慢慢具体而丰富,从最初的“直觉”到“情理”再到“理性”,但佛家的悲悯与阳明心学所透出的人心之纯粹与干净的底色,我想并没改变。对此,《朝话》里的一段文字就特别妥帖:

因为我对人类生命有了解,觉得实在可悲悯,可同情,所以对人的过错,口里虽然责备,而心里责备的意思很少。他所犯的毛病,我也容易有。平心说,我只是个幸而免。

这个“幸而免”,或许能揭示他刚强面貌背后的朴实,坦白他能一生坚持自己的思想,从不会因世情动摇的心力之源。从精神气质上来说,他实现了对章太炎真俗合一的内化与贯彻。

文字编辑:梁邱园、吕灵

推送编辑:周丽敏、毛美琦

审核:田耕