翟本瑞(南華大學社會學研究所)

编者按

學界關於“資本主義”討論,主要是以西歐及北美所開展出來的運作方式爲基本認知模型。然而,近年來由中國大陸、台灣、香港及海外華人的關係網絡,形成了一種在資本、技術、生產、經營、銷售上的復雜分工關係,是傳統理論未能注意到的一種新的模式。隨著華人關係網絡的日漸發展,“華人資本主義”將成爲一個新的研究議題,本文企圖在概念層次上探討“華人資本主義”詞所具有的意義。

“資本主義”是一個大家耳熟能詳的觀念,也是主導社會科學討論的一個重要觀念。雖然,大家都使用“資本主義”一詞立論,但是,每個不同思想家,心目中的“資本主義”可能具有完全不同的意涵。同樣的,在歷史發展過程中,不同時段,“資本主義”具有大不相同的意義,一方面不知傳統,我們可能無法深刻理解當前“資本主義”所可能具備的意義,但另一方面,不面對未來發展,我們也無法見出“資本主義”所可能具有的潛在可能性。

.png)

馬克斯雖然在《政治經濟學批判》、《一八四四手稿》、《資本論》等著作中,提出了對資本主義最嚴厲的批判,然而,在其諸多著作中,馬克斯本人從來沒有用過“資本主義”一詞,《資本論》英文譯本中“資本主義”一詞是Kapitalischer Grundlage(資本家之理由憑藉)的翻譯,並非馬克斯著作中的原始用法。至於中譯本第二卷、第三卷中大量的“資本主義”一詞,則更是在翻譯時將後世觀念導入的作法,並非馬克斯原意。馬克斯的重點在於批判布爾喬亞階級,是對資本家的檢討。至少到馬克斯過世前,“資本主義”還不是世人心中存在的觀念,也不是一個固定用法。

學術界第一次使用類似當前我們所熟悉的“資本主義”概念,是宋巴特(W.Sombart)在1902年出版的《現代資本主義》一書,宋巴特晚年對馬克斯主義的立場有所轉變,以致於他在改版中對“資本主義”的見解也有著重大轉變。

宋巴特《现代资本主义》封面。图片来源:豆瓣。

真正賦予“資本主義”當代意義的,要算是韋伯(M.Weber)了,除了1904年的《基督新教倫理與資本主義精神》一書,將資本主義提高到思辯層次爭議,他在晚年諸多著作,也多以論證西方資主義的發展爲主要目標。韋伯在《經濟與社會》以及晚年的演講集《社會經濟史》中,就企圖從經濟合理化的過程,建立一套全面觀解現代資本主義的理論。韋伯指出:

只有在現代西方世界中,我們才能發現合理的資本主義式企業:它們是界限於市場經濟中,使用固定資本、自由勞動、合理專業化、功能結合,並以資本主義式的生産功能配置爲基礎的企業。同時,我們發現由形式上純自願性的勞動组織所構成的資本主義類型,(在西方)成爲提供廣大群衆慾望滿足,典型的與主導的組織方式。……也只有在西方,我們才能發現以政府爲擔保的公共債券、商業化、證券業務以及財政業務、商品及證券的組織化交易、貨幣及資本市場、作爲生産的合理商業性獨佔組織,都成爲合理的企業組織的經營型態,而其對象也不再限囿於純粹貿易的範園。

在韋伯看來,客觀性、可計算性等形式上的合理性,是西方資本主義開展所必須具備的客觀條件,“合理的永久性企業、合理的簿記、合理的技術……合理的法律……及合理的精神、處世的合理化、合理的經濟倫理”,都促成了企業在現實制度層次推行合理計算的可能性,更促成了規律化而有秩序的合理生活態度,這代表著在經濟倫理上,一種新的生活方式,影響著資本主義世界中,每一個生活於其中的個體。

資本主義的發展在初期是與基督新教平行的,都是透過布爾喬亞階級此一承攜者(carrier)而相互影響。在韋伯看來,資本主義並不只是一種現實的經濟制度,更代表著西方世界的一套生活規律。唯其如此,資本主義運作方式才會無所不在地影響人們的日常生活,産生全面性的影響。資本主義正就是布爾喬亞階級生活方式在經濟領域的具體開展,代表著一種深思熟慮、客觀合理計算的處世態度。

雖然,韋伯對資本主義的分析頗能揭露出西方文明發展的獨特性,然而,由於“資本主義”一詞一開始使用時就是個政治性的詞語,因此在二十世紀初期,就爲諸如C.Gide,Canwas,Marshall,Seligman,Cassel等經濟學家所詛咒;而“資本主義”一詞也一直要到一次世界大戰後才被法國出版的《政治學辭典》所收録,《大英百科全書》要到1926年才收録此詞,至於《法國學術辭典》則在1936年才收録它。著名的史學家H.Heaton認爲,在所有“主義”中,就屬資本主義製造了最多的雜音,由於資本主義一詞不幸地混雜了諸多意義及定義,因此他主張凡是有自尊的學者都不應該使用“資本主義”一詞。年鑑學派大師L.Frbvre也認爲由於資本主義觀念被過度使用,因此是個可以丢棄的概念。

“資本主義”會被普遍使用,要歸功於二次世界大戰之後,以蘇聯爲首的社會主義國家與所謂的“資本主義”國家的對立。爲了與共産國家區别,西歐及北美國家接受“資本主義”的旗幟,也將資本主義美化成一套較佳的經濟體制。羅斯陶(W.W.Rostow)《經濟發展論:一個非共産主義宣言》(The Stages of Economic Growth:A Non-communist Manifesto,1960)一書,正就是其中經典的代表。此書樂觀地視經濟發展有一定的軌跡,從未開發的階段,經由某些部門的引導,帶動經濟起飛,成爲開發中國家;在國民所得達到一定水準後,可以逐步邁向已開發國家之林。英國是資本主義發展成功的第一個例子,其餘國家也都可以依循相同的法則而開展。後進國家如能累積所需資本,並從農工部門,將剩餘人力和資本轉向輕工業的生産,才能再進一步提昇到更精緻的資本主義境界。於是,自六〇年代開始,經濟學界普遍接受一種“現代化”的觀念,樂觀地認爲只要持續改善經濟體制,每個社會都能如同歐美般,順利地發展出資本主義制度。思想界普遍認爲“資本主義”只有一種,也就是以西歐及北美爲代表的“現代資本主義”,各個國家的發展都是按照相同的發展邏輯而行,有一定的軌跡可循。

拉丁美洲自然條件與北美相仿,戰後又受到聯合國開發計畫的協助,然而,現實中拉丁美洲經濟情況一直無法改善,讓許多學者對資本主義是不是只有歐美唯一模式産生質疑,著名的依賴理論就是在這種氛圍中建構出來的。同樣的,華勒斯坦(I.Wallerstein)的世界體系理論則從全球區位的觀點,重行檢視資本主義制度中不平等的分工。華勒斯坦接受布勞岱(F.Braudel)對現代資本主義形成及發展的歷史研究,視資本主義爲自十六世紀起逐漸形成的一套不平等分工制度,從早期區域性的經濟體,逐漸擴大成全世界規模的社會經濟制度。

華勒斯坦(I. Wallerstein)。来源:搜狐新闻。

當“資本主義世界體系”逐漸形成後,各不同地區可依其在資本主義體系中的分工地位區分爲中心、半邊陲、興邊陲三種類型:邊陲是原料和廉價勞動力的提供者,中心地區掌握著資本主義運作程序中最有利的關鍵流程,同時藉助金融系統和跨國公司(以及政治上的霸權)來控制整個經濟體系,至於半邊陲則是介於中心與邊陲之間,成爲中心支配世界體系時的幫凶。十九世紀以來,全球所有地區都被納入到資本主義世界體系之後,就沒有那個地區可以排除資本主義的支配,各社會唯一能做的,只是逐漸改變自己在世界體系中的分工位置。

其中,壟斷與不透明性是資本主義運作時的兩大特色,資本家游走在最高利潤的場域中,非專業化乃是其特性,只有握有資源甚至分配資源的人,才享有選擇的自由。經濟學理論中的市場經濟固然很重要,但卻無法理解資本主義之所以爲資本主義的邏輯。

事實上,古典主義與新古典主義經濟學理論中,是以工業資本主義爲討論對象,但是,西方工業資本主義並不能當成“資本主義”唯一認識模式。在布勞岱看來,資本主義最早是以商業資本主義爲火車頭,所帶動的全球經濟發展。在推動商業資本主義發展時,帝國主義與殖民主義等非經濟因素,都成爲達到控制與壟斷目的的手段。只有在全球資本主義形成、非經濟因素逐漸削弱之後,市場機能與純經濟模型才能真正發揮作用。以貨幣爲中介的市場運作,當作交換唯一的制度,這在人類歷史上只是近代西歐社會才發展出的特殊經濟體制,然而,一旦資本主義挾著帝國主義優勢武力而大獲全勝,所有地區都被納入到資本主義世界體系之中。

實則,資本主義能以許多不同面貎出現,當歐美社會逐漸將勞力密集的製造業轉移到其他後進地區,自己的産業也得到升級。於是,資本主義遂以金融資本主義帶動其他領域發展,金融體制掌控著全球經濟發展的命脈,是高風險也是高潤的資本主義遊戲場域。

由於日本戰前已有重工業的基礎,轉移出去的市場,最早爲日本所接收。雖然,工業生産並非資本主義獲利最高的領域,但日本仍能從生産力提升過程,獲取相當高利潤。日本也就成爲西歐與北美地區之外,唯一非西方地區,在經濟發展上成功的案例。對於日本爲何能發展出資本主義的理由,學界有著諸多解釋。相較於日本,八〇年代的東亞地區,尤其是四小龍,在經濟領域也有著高度發展,成爲歐、美、日本之外,最特殊的成功案例,引起學界的關心。

關於東亞新興國家的研究,大致有著下列幾種觀點。第一、是從四個地區的內部共同特徵出發,找尋理念與社會制度上的類似性,以及屬於這些地區的共同發展經驗。例如,同受“儒家文化”影響,具有刻苦、勤勞、重視家族連帶、高儲蓄率等精神特質,進而,如同韋伯針對基督新教與資本主義間的歷史親和性,討論束亞文化與資本主義發展間的關係。第二、是從經濟學的比較利益觀點,視産業升級時,有著技術與市場上的轉移。其中,最具說服力的當屬雁行理論(the flying-geese model),視特定産業有著興起、成長、成熟、衰退的過程,好像大雁帶小雁般,産業依比較利益而轉移到後進地區。在東亞地區,日本是大雁,帶著四小龍這批小雁,當比較利益不足時,又將轉移到東南亞及中國大陸生産。只要價格相對低廉,技術與市場都不是太大問題。第三、是就世界體系的分工關係,來檢視市場、生産關係的轉變,所可能造成區位特性的轉變。這時,所在位置以及與週邊地區的經濟競爭、合作關係就顯得相當重要,不能只看內部因素,而要從全球分工角度來看相關問題。

當然,上述三種不同觀點都能部份解釋東亞地區經濟發展成功的因素,同樣的,上述三種觀點也可以同時解釋中國大陸的崛起。長期觀察資本主義的發展,本文重點毋寜在於探討:正如同分析八〇年代關於東亞地區的崛起,我們看到資本主義已經有著相當程度的轉變,事實上,這正代表著“金融資本主義”已經成爲全新的體制,推動著全球經濟的發展。同樣的,面對當前中國大陸的崛起,過去關於資本主義發展的理論已經不足以解釋諸多東亞地區經濟發展現象。相較於八〇年代台灣的“游撃隊資本主義”,東亞地區已非吴下阿蒙,已經形成了相當嚴密的“正規軍”,正以全新面貎,蓄勢待發,準備迎接全新的挑戰。古典資本主義、工業資本主義、東亞資本主義、金融資本主義、全球化理論,雖然這麼多理論,都可用來部份解釋當前現象,但好像仍有許多有待反省與檢視之處。我們應該建構新的關於東亞經濟體制的理解方式,以便能用以具體分析東亞地區以及全球的經濟現象,才不致於僅從片斷理解方式曲解諸多社會現象。

如何解釋東亞資本主義發展的意義?讓我們回到上一世紀資本主義的主要場域。二十世紀初期資本主義的發展,可以說是工業資本主義全面擅場的時代,也是以泰勒主義爲主的管理革命發展史。隨著交通運輸、勞動組織等條件的發展,當代工廠組織得以在大量生産興大量銷售的情況下,達到最大經濟價值。大規模的市場需求及生産,有助於現代工廠管理系統的産生,錢德勒 (A.D. Chandler,Jr.) 指出:

經由技術革新、改善組織設計以及提昇人類技能,可以大量減少生産一定數量産品所需之勞工數目。資本對勞工、物質對勞工、能源對勞工、管理者對勞工比率,在每單位産出中都能提高。如此高容量産業很快就成爲資本密集、能源密集以及管理密集(的産業)。

大量生産可以被界定爲經由技術與組織革新所創造出的高效能産出産業,只要很少勞動力就足以製造大量産出。

以杜邦、福特等公司為代表,在二十世紀初期,將泰勒式管理體系充分發揮,造就了工業資本主義的充分發達。而這也是韋伯討論科層制(bureaucracy)相關理論的時代背景。科層制所代表的現代組織,在公司、政府、教育等不同領域,都解放了生産力的限制,大規模生産、無所不包的一貫流程,讓生産效益達到最高,兼具垂直整合、水平整合、無所不包的“托辣斯”,就是這個時代的産物。

泰勒《科学管理原理》。图片来源:百度。

然而,隨著國際分工日益加強,多元競爭與合作的複雜關係,讓傳統科層組織所構成的企業型態,逐漸被不同的組織模式所取代,藉助人際網絡、通訊科技、網際網路等溝通系統,將公司與外圍組織結合成一張網,同時將原有公司的結構扁平化,成爲更具競爭力的生産模式,傳統金字塔型組織方式,逐漸爲魚網式組織所取代,原有公司的一些正式部門也改由許多非正式结構來填補企業的需要,以幫助企業保持彈性,公司組織於是開始虚擬化,成爲一張彈性的魚網。

整個生産與銷售的流程,不限於傳統企業組織範圍之內,而是在全球流動空間中開展,形成了一套全新的政治經濟學運作關係。不論是企業經營抑或是公私部門的發展,都以全新的面貎呈現。柯司特(M.Castells)認爲從1980年以來,資訊技術革命已經成爲資本主義系統再結構的基礎,資訊主義成功地與資本主義結合,不但使工業製造流程透過網路加以重組,更讓金融操作利用網路系統發揮其最大的流動性。他指出:

歷史上頭一次,經濟组織的基本單位不是一個主體(例如企業家或企業家庭)、也不是集體的(例如資産階級、公司、國家)主體。……這個單位是網絡,它組合了許多的主體及組織,並且不斷地修正以成爲支持環境及市場結構的網絡。

東亞資本主義正就是這個歷史過程的最好見證。陳介玄在《協力網絡興生活結構》一書中,說明了台灣彈性協力生産模式所具有的特色。然而,協力網絡並不僅僅是台灣企業的特色。矽谷與好莱塢等高科技及娱樂事業早已全面網絡化,傳統组織逐漸解構,轉採彈性網絡方式進行生産和行銷。台灣的特色在於生活結構充份網絡化,人情、關係可以直接轉化成社會資本,與企業網絡緊密結合。事實上網絡化是一個從八〇年代就全面化發展的趨勢,拜網際網路的即時性,更迅速將全球産銷體系充分網絡化,全球經濟已經變成一個即時運作的統一單位,而爲數位資本主義的原則所支配。網絡化的數位資本主義是資本主義的新面貎,將生産力與資訊處理能力及知識經濟結合,並依據生産、管理與分配所在的網絡區位而將企業興地區加以重新組織,同時,其規模是全球性的。

於是,資源的流動性與可移轉性,就成爲競爭時的有力條件。東亞地區除了勤奮、具旺盛企圖心外,還有特殊文化所支持的彈性網絡,讓所有社會資源可以向全球開展,自然能在八〇年代中期以來,於全球競爭格局中脱穎而出,關键因素就在於社會生活中的彈性化關係網絡,適時提供企業競爭所需。在時程上,東亞地區比其他國家要更容易調整以適應新的組織變革上的要求。

除了組織型態改變外,資本主義也面臨實質意義的轉型,金融資本主義在資本主義運作模式中所扮演的角色日益關鍵。

二十世紀初,人類平均夀命比起一百年前延長了將近三倍,從三十歲延長到八十歲,許多國家都已經面臨人口老化與養老照護的問題,同時,在全球産出增加,平均個人所得逐漸提高的情況下,個人投資理財與相應的金融操作機制應運而生。全球財富累積已經超過傳統經濟學所能處理的範疇,爲了保值與創造價值,資金會自己找出路,創造其戰鬥場域。於是,股票、期貨、基金、受益憑証、選擇權、諸多衍生商品等投資管道,成爲金融活動的主體,也創造出複雜的金融市場,時至二十世紀末,資本主義已經發展爲全面金融化的時代。

通過共同基金持有股票的情形愈來愈普遍,這造成兩個潛在的不穩定源,尤其是在美國。第一個是所謂的財富效應。38%的家庭財富和56%的養老基金都投資於股市。擁有股票的人就擁有很大的紙上財富,他們感到富有,因此他們的儲蓄習慣逐漸消失。個人儲蓄佔可支配收入的比率已從1975年最高峰時期的13%減少到目前的0.1%。基金已經取代個人儲蓄與投資,人們相信專業經理人的操作。然而,基金經理人的績效考評依靠與其他基金經理人相比的相對績效,而不是絕對績效。因此,基金經理人往往採取追隨趨勢的做法,以避免個人相對績效的差錯,造成被炒魷魚的情況。於是,全球主要基金往往依循相同趨勢同進同出,這種做法即使賠錢,也能被投資者接受。於是,這麼龐大基金同方向操作,所能産生的效果與影響可想而知,基金本身也成爲全球經濟體系波動的主要原因了。

目前,國際避險基金總資産額超過一兆美元,而在全球貨幣市場中流動的國際投機資本至少也有七兆美元,這麼龐大的資金在全球不斷找尋投資標的,對全球經濟體系當然會構成相當大的壓力,也已經造成國際金融秩序潛在的風險,近來國際原油破每桶75美元、國銅銅價破每公噸7600美元,這種明顯價量背離的情況,當然都有國際基金在背後操作。雖然煉油成本並沒有大幅增加,然而,國際油價仍然從2002年的每桶二十多美元持續上漲到超過七十五美元。《經濟學人》依據劍橋能源研究院(CERA)的統計,依目前興建中油田産油量推估,2005到2010年間,全球每日石油産能可增加1500萬桶,是目前産能的18%,也是有史以來的最高增加速度,遠超過新興國家需求增加速度。那麼,爲何國際油價仍然持續飆漲呢?其中當然有著國際基金炒作,過去幾年間,超過千億美元的熱錢,流入到商品市場中,其中又以原物料爲主,當然推升了國際油價的上漲。

國際貨幣基金(IMF)在〈世界經濟展望〉的報告中指出,2002到2005年間,美國經常帳赤字是由油價上漲所造成的,高油價不但造成消費疲軟,直接衝撃全球經濟成長,更將加劇世界經濟失衡,並使美國貿易逆差進一步惡化,而“全球經常帳失衡將加劇,並可能延續一段時間,提高經濟失序的危機”,全球經濟也將要付出慘痛代價。換言之,國際炒手推升原物料價格雖然爲基金賺得相當利潤,但這同時,也是以全球經濟發展爲代價,是將自己的利潤建立在他人損失的基礎之上。由於欠缺有效的國際金融秩序維護機構,即使許多有識之士早已看出問題所在,但仍很難有效控制國際基金的套利行爲。

由於大型金融機構挾著大量資金,在全球金融市場找尋短線操作與套利的活動,使得人們也只能採取短期增值策略進行短線投資。然而,龐大資金集結、聯合炒作,往往違背市場機制,也脱離掉經濟生産的基本面,造成了相當嚴重的失衡現象。而這是原先個别基金管理,以及個人投資理財時所不會想到的情況。全球資金在共同思維模式下,以相同的步調進出金融市場,所可能産生的效果,就往往不是個人投資者所能預期到的。再加上金融市場先天就存在不穩定的特性,金融資本主義很難有效避免可能存在的風險。

貨幣是價值的储存所,金融社會中,人們爲了保存未來的實質購買力,透過許多金融操作,存留已實現的價值,更創造尚未實現的價值。如果就個人層次言,儲蓄當然是好事,然而,正如經濟學中關於“儲蓄的矛盾”所言,全社會都大量儲蓄,可能就會引發負面的效果。全球尚未結算的有價證券交易額早已超過每年勞動生産産值數倍,貨幣資本累積的增加速度超過實質經濟産出,造成債券所有權潛在貶值的壓力,讓資金必須在全球市場上不斷找尋投資標的,以保障其潛在的實質購買力。當前國際金融體系中,與生産流通相關的貨幣交換只佔大約1%,許多經濟價值是被金融體系所創造出來的,而工業生産與商品交易,也都隨著金融體系的波動起伏。馬克斯直言資本主義改變傳統生産模式,由原有的C-M-C模式轉變成爲M-C-M',這種金融體系越位,主導著生産模式以及價值創造的情形,到了今天比起過去都還要來得更爲嚴重。這時,整個金融體系的價值完全建立在所有投資人共同保障之上,形成了一套自我封閉系統,不必然要與現實世界完全對應,只要大家對未來報酬的期待和預期一致,就可以維持此一金融體系不墜。然而,爲了維持此一體系,全球經濟必須持續成長,讓各種基金有溢注的場域,否則在找不到投資標的的情況下,原已高估的經濟價值體系很有可能面臨崩盤的風險。過去十餘年多頭行情,鼓勵各類基金在全球金融體系找尋各種投資標的,然而,一旦出現風險管理上的疏失,很有可能産生連鎖反應,反轉成爲長期空頭行情。

對於觸角敏銳的金融資本家而言,全球金融市場就是他們的競技場,諸如索羅斯等國際炒手,即使沒有暗盤聯合操作,只要大家依循相同邏輯,就可以完成同向操作的聯合行爲,左右國際金融市場的走勢。1997東亞金融風暴起,蘇聯與東南亞十餘年的經濟發展成果毁於一旦,可見當前金融資本主義所具有的影響力。當年香港剛回歸中國,中國以人民幣無條件支援港幣,中止金融風暴的骨牌效應。然而,當年中國大陸仍處於外匯管制狀態,傾全國之力以與國際炒手相抗,仍然承受相當大壓力;如今,中國大陸國際化程度日益加深,加入WTO後與世界規則接軌,金融資本主義的影響力亦將更加真實地加諸其上。此後,沒有那個國家能夠獨力對抗國際間套利行爲。全球化之後,潛存在國際間的資金快速流動,以及各種套利行爲,爲金融資本主義帶來更高的危機與風險,已經不是個别國家可以控制或防範於未然了。

拜全球化之賜,工業生産技術、原物料、資金及資訊在全球可以很容易的交換、流通,天涯若比鄰,全球各地區都與其他地區有著依存關係,沒有那個國家可以置身事外,國際事務彼此有著深切關係,資本主義再也不是傳統思想家心目中的資本主義,已經緊密結合成全球資本主義,“資本主義世界體系”此一稱謂,比起華勒斯坦當年提出之際,更爲貼切地描繪出甚全球化的性格。於是,從傳統工業資本主義、商業資本主義、網络資本主義到金融資本主義,資本主義的開展已經有著不同的變型,其概念內涵也有著相當大的轉變。在全球化格局中,似乎所有地區、國家都已納入到資本主義的基本架構之中,依循其間運作原則而行。然而,崛起的中國,以及中國週邊各國,形成了一個新的經濟體,由於其規模龐大,成爲挑戰歐美既有資本主義體制的一股重大力量。然而,這會是一種新的資本主義類型?還是資本主義體系中的一種新的模式?抑或只是分工體系中的一環,仍然服膺既有資本主義的運作原則?本文暫不處理此一爭議,僅視此爲一種有待研究的新模式。

下文,將以“華人資本主義”一詞,討論正在形成的一種模式。正如同陳介玄在《制度變遷輿産業發展:從工業到金融體制之轉型》一書最後一章所指出的,我們應該從動員社會資源的角度,以金融社會特性來說明建構“華人資本主義”理論的可行性。

.png)

在比較利益考量之下,中國大陸的良好生産環境,吸引大量外資投入中國設廠,2005年中國大陸吸引外國直接投資金額603億美元,外來投資規模累計將近6000億美元,佔國內生産毛額比重達35%。由此可以得知全球資金投入到中國大陸,生産足以提供全球所需的諸多消費性産品。

作爲世界工廠,中國廉價商品的出口,讓富有國家可以維持平穩的物價,對全球經濟成長貢獻相當大,成爲推動全球經濟成長的主要動力。根據摩根史坦利公司的調查,自從1978年中國改革以來,美國消費者因爲購買中國生産的廉價産品而省下的金錢高達1000億美元。1998到2003年間,單單童装一項,美國父母就省下了4億美元。可見得貿易是互利的,中國、印度及前蘇聯加入資本主義世界體系之後,全球勞工供給增加了一倍,造成已開發國家勞工工資停滯以及利潤快速增加的現象,哈佛大學經濟學家Richard Freeman稱此一發展爲“有利的供給面衝撃”(positive supply-side shock),它改變了富有國家內在國民所得中利潤和工資所佔的比例,以2004年爲例,美國稅後利潤佔GDP的比例是75年以來的新高,歐盟和日本也達25年來的新高。

然而,中國大陸經濟體系也正面臨一些嚴厲考驗。其中,又以過多外匯存底造成人民幣升值壓力,以及國際原物料價格飆漲最爲嚴重。

2006年2月底,中共外匯存底達到8537億美元,超過日本成爲世界第一,以平均每個月增加170億美元的速度估算,2006年年底即可突破一兆美元。相對的,美國聯邦預算赤字擴大,經常帳赤字偏高,每年約吸納世界各國多餘的儲蓄達7000億美元之多,包括日本、德國等高齡化國家所增加的儲蓄,以及以中國爲主的新興國家和産油國家過多的儲蓄,最後都轉到購買美國國庫券,推升了美國的貿易赤字。這種情況當然不可能長期持續下去,美元一直存在貶值的壓力,聯準會升息結束之際,就是美元開始貶值的時刻。尤其是,中國大陸快速攀昇的外匯存底,更讓美國認定中國阻止人民幣升值,相對於其他國家貨幣對美元的大幅升值,人民幣幣值被嚴重低估,造成出口商不公平的價格優勢,在不公平的貿易條件下,才造成美國外債持續增加。

中國的快速崛起,當然引起歐美國家的疑慮,中國威脅論成爲歐、美、日本社會潛在的壓力。相對的,中國領導人也不斷提出“和平崛起”理論,希望消除國際社會的疑慮。2003年12月10中共國務院總理溫家寶在哈佛〈把目光投向中國〉的演說,首次以官方立場全面聞釋“中國和平崛起”的要義;同月26曰,中國國家主席胡錦濤在毛澤東110歳誕辰上,再度提出和平崛起的發展理論。中國大陸在2001年12月加入WTO時就已承諾納入到世界體系架構中,以國際規格成爲全球一員,“和平崛起”的強調更代表官方對成爲國際社會會員的期許。的確,一個超級大國的崛起,引起的疑慮比掌聲要來得大,但如能消除各國疑慮,亦將成爲促進全球經濟成長最大的動力所在。人民幣是否能升值,就成爲各方關注的焦點。

中國外匯存底中,約有七到八成是美元資産,其中還包括2626億美元的美國政府公債,面對人民幣對美元升值的壓力,顯然未來必定會承受相當大的匯兌損失。官方雖說人民幣將盯上一籃子貨幣,然而,在匯兌市場上要將這麼龐大的美元轉成其他貨幣,也有一定難度。中共官方鼓勵民間企業到海外併購企業,以及擴大海外原物料礦區的投資,甚至擴大諸如石油等國家戰略物資的储備量,也是希望搶在人民幣大幅升值之前,將美元轉換成更具生産力的資産以保存實質購買力。

事實上,東亞國家常常迷信外匯存底的數字,認爲外匯存底增加就代表國家財富增加,重商主義的迷思仍然存在一般民衆心中。依照國際標準,若加上一成的外商直接投資規模,中國的外匯的規模應該在2千1百億美元左右,即使加上其他需要,也不應該超過2千5百億美元。中國所擁有的外匯存底顯然超出標準甚多。過多的外匯存底,除了滿足一般民衆的心理需求,更可能産生許多負面影響。雖然,人民幣已採行浮動匯率,但是相當程度上人民幣對美元的匯率仍然受到人民銀行的控制,市場機制所能發揮的作用力有限。官方認爲穩定且相對較便宜的人民幣,可以讓中國製造廠商有了穩定的成本估算,且具比較利益,對中國經濟發展會較有利。然而,貿易失衡造成對人民幣升值的預期,更給予國際基金聯手做空人民幣的機會,未來影響不可忽視。

以八〇年代後期台灣熱錢所造成的房地産、股票市場波動爲例。當時,中央銀行爲了顧及出口廠商對匯兌變動的承受度,干預新台幣升值的步調。1985年9月,爲改善美國貿易赤字的問題,五大開發國家達成“廣場協定”,讓美元對其他國家貨幣逐漸貶值。台灣對美國的貿易順差,累積相當多的美元外匯存底,升值不可避免。在所有人都預期新台幣對美元必然要升值的情況下,民間游資以及海外匯入套利的資金超過三千億台幣,相當於全國貨幣供給額(以M1b計算)的1/7,過多的熱錢追逐經濟體系中有限的資産,爲了保值大家競相玩一場搶飇的遊戲,以致於股票市場及房地産市場産生不合理異常波動。當時平均國民所得不到六千美元,但股市交易額與市值卻超過應有水準甚多,明顯背離真實價格機能,泡沫化情況相當嚴重。

雖然央行極力阻升,但人爲力量畢竟不敵市場機制,新台幣在兩年間升值40%,結果是,台灣從1985年起,股票與房地産狂飆,十幾年間漲了將近20倍。在華人有土斯有財的心態下,加上嬰兒出生潮世代開始進入結婚成家的年齡,對房地産需求增加,過去不景氣階段低估的資産全部勁揚,熱錢在股市、房市與匯市都大賺。“台灣錢淹腳目”,全民都沈迷於金錢遊戲,全社會也像是坐升降梯,爲了保本,有經濟能力的人都投入了這場遊戲,否則個人與家族的資産與財富都將大幅縮水。當然,這場金錢遊戲對台灣社會所造成負面性的後遺症不小,到現在全社會仍要承擔當時所留下的問題。只是,當局者迷,誰能真的在當時見出金融資本主義在台灣的運作邏輯?一般民衆只能選擇参與與否,與潮流同進退。

.png)

台灣1985-1995十年经济情况。图片来源:百度文库。

同樣的,中國大陸當前北京、上海房地産的變化,也有著類似台灣二十年前的景況。外匯存底過高、人民幣升值壓力、平均國民所得提升、適婚人口購屋需求,加上中國未來潛在發展的能量,都推升了大陸房價的飆漲,其中,國際避險基金看漲人民幣當然是最主要的考量,但對未來20年中國在全球格局地位的影響評估,以及預期投資中國的效益考量,都讓熱錢湧入中國市場。雖然,中國大陸外匯管制、土地尚未私有化、政府行政權相當大等因素,都對不合理的過熱經濟有著抑制作用,但是,基本走勢不會改變,投資人所考量的只是時間長短的問題,資金充足的話,長期利潤完全可以預期。以台灣十年漲20倍的經驗推估,大陸房市、股市未來也必定會有一波新發展。雷曼兄弟證券也提出警告,認爲中國外匯存底快速遽增,已經相當中國GDP的45%,快速增加的貨幣供給,推高中國內地貨幣失控以及資産泡沫化的風險,估計中國在未來5年內,有兩成的機率會發生“經濟硬著陸”情況。

事實上,人民幣匯率調整對中國大陸並非壞事,大前研一甚至認爲中國大陸一旦採取人民幣浮動匯率,其經濟體將會是現在的兩倍,一舉超過日本成爲全球第二大經濟國。在他看來,由於中國大陸已經出現資金汜濫的情況,通膨壓力終將迫使中國大陸在兩、三年內實現浮動匯率,以改善資金過剩的問題。只是,越晚改革,造成負面影響的情況將越嚴重。賺得了外匯存底的亮麗數字,可能要犧牲掉穩定的物價,以及社會分配的正義,對已經存在矛盾的社會階層化問題,將造成更爲嚴重的問題。

日本学者大前研一。来源:谷歌图片。

大陸經濟發展碰到另一個難題在於國際原物料價格飙漲。作爲世界工廠,成本估計相當重要,在毛利不高的情況下,原物料價格波動,當然會造成企業經營上的困擾。中國爲了平抑原物料價格採取許多人爲干预的措施,然而,事實證明效果都相當有限,不但無法阻止原物料價格持續上揚,更讓國際炒手有機可乘。中國用了全球最多比例的原物料,爲了確保未來供應無虞,不但在俄羅斯、哈薩克斯坦、澳洲、東南亞、非洲各國、拉丁美洲等地展開原物料搶奪戰,也積極運用外匯存底,投資各地礦廠以爭取原物料的長期供給。然而,原物料畢竟是操之在我的事項,早年,中國大陸還是能源及原物料輸出國家,在成爲世界工廠之後,對原物料的需求與日俱增,連帶的也推升了國際原物料的市場行情。由於中國是全球原物料輸入量最大的國家,中國國內一直希望能在國際原物料市場上具有定價權,然而,至少在可預見的短期,原物料的價格仍然很難被有效控制在期待的範圍。

中國大陸的經濟發展,是放在全球格局以及東亞經濟架構中開展。事實上,九〇年代初期,太平洋海盆的雙邊貿易總量已經超過大西洋兩岸了,二十一世紀基本上是亞洲的世纪,連澳洲與紐西蘭等以往認同歐美的白人世界,也開始認定自己比較屬於亞洲的國家。日本經濟規模與實力當然不在話下,然而,海外華人(包括北美西岸、台灣、香港、新加坡及東南亞等地)此一無形的關係網絡的經貿總量,在九〇年代初期也已經超越日本。中國大陸發展經濟除了自己所具備的條件外,還有全球海外華人在資金、技術與市場上的支援,相較於其他後進地區的發展,有著更爲特殊的條件,能在很短時間具足所需條件。

事實上,中國的和平崛起,讓東亞地區整合成大中華經濟圈,將此一區域範圉的資金、人才、生産分工、行銷配置網絡,整合進一個超越政治疆域的虚擬架構之中。中國大陸的影響力日增,更逐漸擴大到週邊各國,並將原先分散的經濟地域,整合成一個龐大的經濟共同體。大前研一在《中華聯邦:兩岸關係的未來》一書第四章,特别討論到中國六大經濟區域的發展情形。在他看來,外資進入中國,讓中國沿海地區急速發展,已經形成了遼東半島(東北)、北京天津回廊、山東半島、長江三角洲、廈門福州(福建省)、珠江三角洲(廣東省)等六大經濟區域。用布勞岱的話來表示,中國沿海地區已經形成了六個經濟快速發展的“經濟世界”(a world-economy)。這六大經濟區域除了福建省以外,大約都有一億的人口,經濟上早就超越許多國家的規模。即使是人口最少的福建省,如果結合台灣經濟總值,規模不亞於其他五大區域。在大前研一看來,六大經濟區域未來勢必將香港、新加坡、台灣,甚至日本與韓國,整合成一個龐大的大中華聯邦。2004年時,大中華聯邦區域國家的經濟産出(GDP),已經超過美國、歐盟,佔全球總産出1/5強。

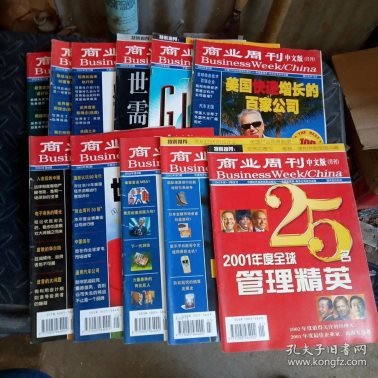

又根據2002年12月美國《商業週刊》對“大中華經濟圈”的研究,1998到2001年,“大中華經濟圈”在全球出口貿易的比重由6.9%上升到9.6%,已經超過了日本;預計到2007年時,比重會達到13.7%,届時“大中華經濟圈”的進出口總值將達達兩兆美元,是日本的一倍,達到美國的2/3,成爲未來經濟的超強。依世界銀行研究估計,到2007年時,按照購買力平均計算,“大中華經濟圈”將取代歐盟,成爲一個擁有國內生産總值達13兆美元的經濟實體。這種緊密的經濟分工體系,具有比起北美、歐盟還要更具生機活力的網絡。

《商业周刊 中文版》2002年全12期。图片来源:孔夫子旧书网。

形式比人強,以最近日本經濟復甦爲例,“中國”因素是最主要的原因,大前研一指出,2005年日本獲利在十億美元的前六十家企業,有67%都是因爲在中國經營成功所致,表現突出的知名公司明顯的都是中國概念股。同樣的,韓國近年來的亮麗表現,充份運用中國資源也是部份原因。中、台、日、韓這東亞四大經濟體的緊密合作、無疆界整合,已經形成了一個全新的共生競爭團隊,日本的先進機械與關鍵零組件、台灣良好的管理能力、韓國激進的生産能力、中國大陸的廉價勞工及廣大市場,讓這東亞四國成爲全球超強的生産基地。大前研一認爲這種共生關係缺一不可,沒有日本的關鍵零組件與生産機械,台灣不可能在中國那麼有效率地製造出狂掃美國市場的産品;沒有台灣在中國的兩百萬管理者,有誰能雇用、管理中國大量的勞工?與其他東亞經濟體相較,台灣仍有相當的競爭力,可以用廣大的中國做爲支撐的槓桿,提升企業的産能及國際地位。於是,整合的東亞,對各個國家都有利,讓各國都能在區域經濟中找到一個最佳位置,創造並強化各自的競爭力。

在基礎建設逐漸到位後,中國大陸已經成爲全球製造業工廠,全球資金大量擁入中國,加上海外華人在技術與生産管理上的支援,以及市場的開拓,讓中國經濟發展一枝獨秀。上海加深圳市場的證券交易總額僅次於東京,爲亞洲第二大股票市場,亦可見出中國大陸發展的潛能。而在加入WTO後,中國不但可以加速引入外國投資,讓各國資金向中國大陸傾斜,更能讓中國在法律、金融、股票等領域與國際接軌,納入到世界經濟體系之中,與各先進國家在同一平台上互動,接受國際遊戲規則,成爲全球資本主義中的世界公民。

海外華人因家庭、共同語言、歷史、共同祖先與文化等因素聯繫在一起,形成了“看不見的帝國”。海外華人資本主義以諸如家庭觀念、忠孝、勤奮、現實、重視教育等中國文化價值,成功地塑造出不同於歐美及日本的資本主義模式。當然,在成功發展出相當的經濟成果時,華人經濟體系也有著一些傳統的限制,諸如家族企業的疑慮、不習慣分權、不信任外來者、人治色彩相當重等傅統主義,都讓華人企業面臨擴大規模時的限制。然而,逐漸形成的華人資本主義正要在制度與文化上面臨轉化的契機,才能有效突破傳統家族人治對公司治理所産生的負面影響。能夠順利成功地在制度與公司文化上,發展出全球治理特色的地區和企業,才能推動華人資本主義的未來發展。

.png)

何愛國在(不可持續的現代性:從東亞的反例與範例看全球資本主義的幻象——約翰·格雷的東亞現代化思想析論)一文,說明東亞資本主義有其特殊性格,不能以歐美經驗加以框限。資本主義發展並不是只有一種模式,西歐與北美也不是現代化發展成功唯一的例子。日本就是最好的例子,在日本現代代發展過程中,下列各點適足以做爲與欧美對比的要項,說明現代化可以透過不同途徑開展。日本現代化開展過程中不同於歐美經驗之處,表現出下列特色:

(1)實施工業化未必要打破封建的社會秩序。

(2)技術的革新、知識的增長和思想的革新未必能使社會進化。

(3)非個人主義的資本主義。

(4)本土型的現代化。

(5)由一種發展状態推動的工業化。

(6)和諧是最重要的價值。

(7)非最小國家與福利國家。

(8)網路資本主義。

(9)充分就業文化。

(10)高度壓缩而又高度成熟的工業社會。

(11)日本文化的連續性與同質性。

(12)静態經濟:技術被用來提高生活品質,而不只提高産量。

這些特色顯示資本主義可以採取不同於歐美的方式發展,日本就是最好的例子。上述諸多與歐美文化不同的特性,說明資本主義開展不必然要採歐美模式。與日本有所區別,南韓模式的資本主義也相當成功地開展出自己的特色,它具有以下幾個基本特徵:

(1)韓國經濟主要由多種行業聯營的企業,即衆所周知的財閥主宰。

(2)韓國的財閥是具有家長作風的機構,企業充斥著家長作風,奬賞和賠償也被個人化了。基本工資以外的奬賞不是根據工作表現,而是根據上級的評價。其創建企業的家庭仍然有決策的權力。

(3)韓國企業以寡頭方式壟斷市場爲目的的合作遠遠超出了家庭。

(4)財閥與政府的關係密切。

(5)韓國財閥之間有宗族和區域性的競爭。

(6)在韓國的大多數公司,不實行或不承諾終身就業。

容或,上述日本與南韓經濟發展的特性仍然可以爭議,但是,不可否認的是,日本與南韓相當成功地開展出屬於她自己文化特色的資本主義,提供非西方經濟發展成功的重要例證。

相對於日、韓兩國的特殊經濟發展,華人經濟文化中心具有下列特點:

(1)小規模和比較簡單的组織結構;

(2)通常集中在單一産品或市場上,其增長靠的是多種多樣的機會;

(3)決策集中,並高度依賴一個主導的執行人;

(4)所有權、控制權和家庭三者有密切的重疊;

(5)家長式的組織氛圍;

(6)通過個人關係網與環境建立聯繫;

(7)對成本和財務效益問題通常十分敏感;

(8)與那些相關的、但在法律上是獨立的組織一般有強有力的、但是非正式的聯繫,這些組織履行供貨人和銷售的某些關鍵職能;

(9)在商標得到市場的廣泛認可方面比較弱;

(10)具有高度的戰略適應性。

這些特性都與韋伯論述西方資本主義開展所具有的特色相左,尤其是在重視家族關係一項上,華人社會的家庭企業式資本主義並不符合西方公司治理的相關理論,也不具備西方理論所認定的經濟合理性,很難能與韋伯心目中西方近代資本主義的理念類型相提並論。

如果說華人世界已經成功地開展出資本主義的經濟體系,香港與台灣應該是最好範例,約翰·格雷認爲台灣“似乎可以聲稱已經實現了本土的經濟現代化”,也是華人資本主義的最好代表。在他看來,台灣經濟具有下列幾個基本特徵:

(1)小型農場的鄉村經濟。這是在20世紀50和60年代通過深入的土地改革實現的。

(2)深入的私有化進程。台灣的私有化進程在20世紀50年代就已經開始了,國有工業企業的比重從57%下降到20%。

(3)小型家庭企業主導的台灣經濟。台灣沒有日本和韓國的那種大型聯營公司。

(4)神奇的經濟增長率。在過去的40年裏,台灣經濟的平均增長率是9%。

(5)最具有平均主義性質的資本主義。

正因具有上述特性,約翰·格雷認爲台灣應該是中國內地經濟發展最值得取法的模式。中國大陸的現行制度因爲一些特殊的歷史因素,使得其與海外華人的資本主義有所不同。雖然,中國大陸現行制度與海外華人資本主義仍存在相當大差異,然而,依據約翰·格雷的觀察,中國大陸與海外華人經濟文化正在逐步趨同。一方面,傳統文化普遍存在華人社會文化之中,深層文化中有著相通之處,另方面,不少中國企業全部或部分地接受了海外華人的投資,而海外華人就無意識地把中國傳統的文化價值重新引入了中國大陸。未來,中國大陸的經濟文化會比現在更具有傳統的性質。

胡錦濤訪美第一站在西雅圖與微軟的比爾·蓋茲見面,代表著中國領導人對資本主義的肯定。在這之前,比爾·蓋茲早已讚揚中國,認爲中國創造了一個全新的資本主義,讓全球消費者獲得前所未有的利益。他認爲這種全新的中國式資本主義“願意勤奮工作、但沒有造成相對地醫療和法律的管理費用”,不但達到明顯的規模經濟,更能維持成本的穩定,對消費者而言是最好的一種。此外,他也稱讚中國領導人聰明,也很能幹,更能擢拔精英分子出任公職,有效推動改革。的確,中國當前的改革與發展,是數千年來所未有的變革。容或,其間仍然存在諸多問題,但總體而言,已經能將社會力量整合成有效推動經濟成長的動加,讓中國經濟體制,朝向積極發展的方向。

當然,這並不意味中國經濟發展沒有遭遇到問題。大陸一份研究說,爲美國品牌和市場而生産的中國企業,再加上中國貿易公司,兩者的總和只能得到10.5%的附加值;香港貿易公司可以分到26.3%,而美國的品牌公司和美國零售商卻分別獲得42%及21%的附加值。許多貼上“中國製造”標籤的先進産品,其核心技術仍然來自外國。這意味著許多中國生産的商品,都只是代工出口,賺取有限的加工利潤,仍無法享受貿易收入的果實。的確,中國近年來的經濟發展,如果將外資影響去掉,許多現有成果也將隨之消失。相當程度上,中國的經濟發展是與外資企業連結在一起的。1992年鄧小平南巡廣東時提到要讓一部份人先富起來,並設定要趕超“亞洲四小龍”的目標,此後,運用特區及其他政策吸引外資投入,而能維持每年平均經濟成長率高達13%的傲人成果。外資在中國經濟發展過程扮演重要角色。

中國社會科學院的一份研究報告,從統計數字中顯示外資企業對中國經濟的貢獻。報告指出在華外資企業對中國出口商品總值的貢獻率爲44%,意即中國出口商品總額將近一半是由外資所創造的;從1991年以來,在華外資企業的出口商品總值平均每年增加31.28%,出口貢獻率逐年升高。整體而言,外資企業對中國工業總産值的貢獻率約爲15%,對工商稅收的貢獻率約爲14%,員工總數年均增長率爲23%,高於全國平均水平近20個百分點

報告結論指出,如果沒有外資企業的貢獻,很難想像中國十餘年來能保持10%左右的增長速度。對外開放、引進外資,是近年來中國經濟成長的關鍵。國外的技術、管理模式、資訊傳播、以及相關的思維方式、生活方式,無一不深刻地影響著當代中國。舉凡股票、家電産品、電腦、網際網路等新興産品在中國的迅速發展,都帶動了中國的成長。而香港、台灣、澳門,三個資本主義的窗口,對中國經濟起飛,也起了關鍵的作用。資本主義在中國取得完全的勝利,已經沒有人再質問中國到底是“姓社還是姓資”。

2005年外商與台資在中國大陸直接投資減緩,中國爲了吸引外商直接投資,修訂“外商投資國際貨物運輸代理企業管理辦法”、“台資企業國家開發銀行貸款暫行辦法”、“出口加工區加工貿易管理暫行辦法”等,並依加入世界貿易組織的有關承諾,放寬諸多管制,藉開放市場以達到吸引外資的目標。爭取外資投入,成爲中國經濟發展重要的奠基工作,外資代表著工廠、生産、技術投入、市場與行銷,讓中國大陸能夠在經驗有限的情況下,迅速擴充其生産規模。就此而言,外資對中國大陸的經濟發展相當重要。

過去,華人企業經營最大潛在問題在於家族企業限制了發展的規模。然而,這些年的發展,台灣、香港、新加坡等地的企業成功地在國際佈局,突破過去家族企業規模限制的難題,甚至透過合格專業投資機構(QFII)吸引海外資金投入股市,以及透過美國海外存託憑證(ADR)、全球存託憑證(GDR)、海外可轉換公司債(ECB)等金融工具在全球募集資金,在在都證明華人企業組織無論是在公司治理,或是全球化經營管理上,都已經有能力且有效地在國際舞台上,成功地轉換成跨國企業組織型態,以適應全球資本主義的競爭。

同樣的,香港是高度國際化的都市,以金融服務業主導,成爲跨國企業進入中國的重要據點,超過六成海外投資都是透過香港進入中國。2004年香港、澳門與中國簽訂CEPT條款(內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排),更強化了港澳與中國內地經濟的融合,外資因而加碼香港,以成爲進軍中國內地的重要橋頭堡。台灣、香港的發展經驗,說明華人社會可以突破過去家族企業的經營規模,在公司治理領域,跨入全球資本主義的經營平台之上。這點對檢討華人資本主義的發展而言,是相當重要的。

事實上,台灣累積了三十年的協力網絡經驗,如今已經能夠有效的擴展到全球,從過去自發型協力網絡走向新的全球化生産及銷售模式。這個過程是從國外供應商走向全球通路商的模式,台商在全球市場下,透過單一商品所形成規模經濟,由原先作爲國外供應商的經驗,發展成爲具有實力的全球通路商,在經營模式上有著諸多轉型,以便開展其全球佈局。

台商在中國大陸的布局,更將其生産規模擴充成世界級的規模,全球建構型協力網絡於是展開,台商在中國大陸的投資與生産,對台灣整體産業之發展,具有全球網絡型構的重要啟蒙意義。台商沒有走出台灣、西進大陸,無法轉型成爲全球協力網絡中的通路商,也無法提升其格局,中國大陸提供了台商昇級所需要的規模及生産能量。相對的,中國大陸也賴台商投資,在出口貿易上持續賺取外匯,並在生産和技術層面上有所提升。

《中時》報系針對大陸台商進行“大陸台商一千大”的調查,發現雖然電子業雄据一千大之首,然而,就營收淨額、稅後純益、營收成長率、純益率、淨值報酬率、資産報酬率、每一員工銷貨額、生産力指標等八個經營指標及其權數,所挑選出大陸最具競爭力的台商百強,傳統産業佔了將近2/3。

電子業規模大,雖然相當風光,但卻不如傳統産業賺錢。傳統産業才是真正的大赢家,一千大中,有近七成是傳統産業,業態包括製鞋、水泥、食品、纺織、五金等,分佈相當廣。獲利率前二十大中,過半是傳産,而且多半是沒什麼名氣的企業,如上海正偉印刷、廣州敏惠汽車零部件等。事實上,最具競爭力的台資企業,九成以上都是台灣相關上市公司轉投資,與台灣母廠有著分工與調節産能的互補作用。

這正說明西進大陸,是讓台商在全球産業分工中得以升級的重要因素,效果在傳統産業中尤其明顯。如果將2004年大陸台商一千大企業的整體營收加總,金額高達7,336億元人民幣(約合新台幣三兆零八百多億元),相當於台灣國內生産毛額(GDP)的1/4,和上海2003年的GDP6,250億人民幣差不多,是廣州的兩倍,顯見大陸台商的實力真的“富可敵國”。

即令如此,該調查仍然低估了大陸台商的實力,兩岸分工,一般說來還是台灣接單、大陸出口,無論是營收和利潤部份,都有所隱藏,無法反映在財報數據上。更有許多未上市、獨資的台商,隱藏在各個角落默默賺錢。深圳台商協會常務副會長黃明智就估計,台灣不少上市公司,營收不過五億新台幣而已,以這樣的標準,單單在深圳超過這個規模的台商,應該就有上千家。正因如此,台灣對大陸投資的比重逐年上升,2004年時已佔台灣整體對外投資的67%,可見大陸因素已成台商全球佈局的重要考量。台商在大陸的投資已經逐漸形成群聚效應,隨著中心廠的西進,整個産業群聚也逐步在對岸成形,上中下游緊密結合,台商在中國內地重新建構出全新的彈性協力廠商了。

中國大陸與台灣分別在2001年12月11日以及2002年1月1日加入WTO,此後雖然兩岸仍存在諸多政治上的歧見,但是雙邊經貿更將在WTO架構下更加緊密地發展。

.png)

数说中国“入世”20年,中国与世界共赢。图片来源:新华网。

世貿組織(WTO)秘書處引用中國的統計資料所完成的《中國貿易政策檢討》報告指出,由於台灣、韓國與日本等國在中國大陸投資、生産並出口,將原來對美國及歐盟的貿易順差,“出口”到中國大陸,以致於推升了大陸的貿易順差。

然而,相形之下,中國大陸對台灣、韓國及日本則存在相當數目的貿易逆差。其中,台灣2005年對中國大陸貿易順差高達581.3億美元(其中出口金額165.5億美元,進口金額746.8億美元),是中國貿易逆差的最大來源,台海兩岸“産業間”(Intra-industry)的貿易額也超過中國與全球産業間貿易的一半,顯見全球經貿關係中,新的兩岸分工模式已經形成。台灣雖然只是中國大陸進口的第三大來源,次於日本的15.2%及韓國的11.6%,僅佔11.2%,然而,台灣對大陸的581億美元貿易順差,則超過韓國420億美元及日本的165億美元甚多。

台商爲了規避政府諸多限制,多會隱匿部份大陸投資的相關資訊,許多投資也多透過諸如英屬維京群島等第三地進行。相較於台灣經濟部國際貿易局官方貿易統計中,2005年兩岸雙邊貿易額的717億美元以及319億美元的順差,這份分析報告顯然更爲真實地呈顯兩岸經貿關係。就2005年全年台灣貿易順差70億美元而言,如果扣除掉對大陸的貿易順差,國際經常帳的情況將會全面改寫,可見台灣與中國大陸間的相互依賴程度日益加深,已經無法清楚切割。

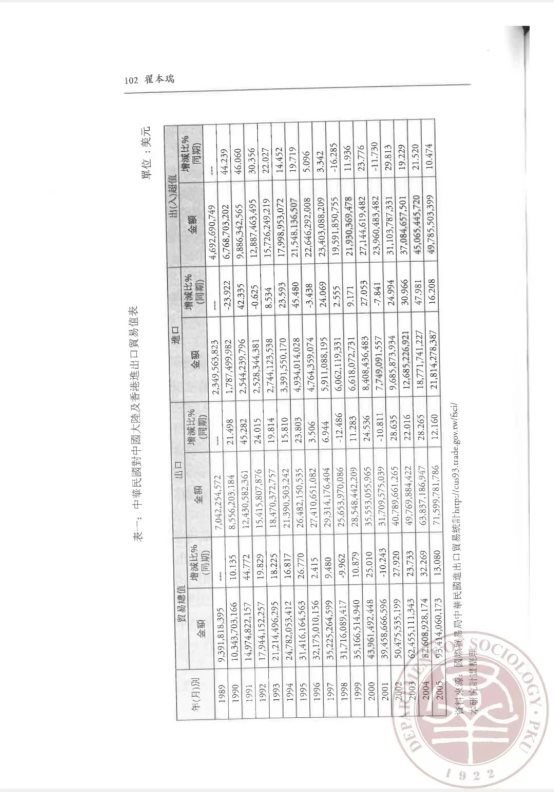

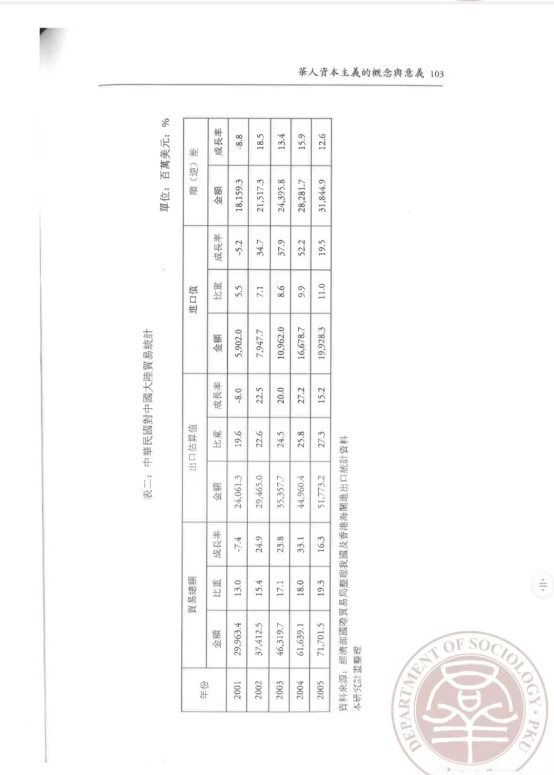

2005年兩岸間接貿易額合計達912.3億美元,兩岸間接貿易總額累計已達4958.05億美元。其中,大陸對台出口817.28億美元,台灣對大陸出口4140.77億美元,換算下來,台灣對中國所實現貿易順差累計達3323.49億美元。台商近年到中國投資,從福建東南地區、珠江三角洲、長江三角洲、環渤海地區,逐步向中西部擴展。從傳統産業到高科技産業,幾乎所有産業都已與大陸緊密結合,形成了相互緊密結合與分工的態勢。由經濟部國貿局所整理的中華民國對中國大陸及香港進出口貿易值表(表一)以及中華民國對中國大陸貿易統計(表二)可以見出,中國大陸已經成爲台灣經濟發展以及貿易往來最重要的地區,依賴程度與日俱增。

中華民國對中國大陸及香港進出口貿易值表(表一)

中華民國對中國大陸貿易統計(表二)

中國大陸高新技術産品在其外貿出口比例逐年提昇,2005年時已經佔到將近三成。中國大陸高新技術産業經貿地位快速提升,主要靠外商投資企業高新技術産品出口所帶動。依據中國大陸商務部統計資料,外商投資企業高新技術産品出口額佔中國大陸高新技術産品出口總額,由2002年的82.2%,快速增加到2004年之87.3%,2005年前11個月再增至87.9%,顯示外商投資企業高新技術産品出口已經成爲帶動中國大陸高新技術産品出口成長的主要力量。

依據中國大陸商務部公佈的《2004年中國外商投資報告》,中國大陸雖然已經成爲全球多項電子資訊硬體産品的生産重鎮,但大多都是由外商投資企業所主導。其中,出口10億美元以上的外商投資企業有29家,雖然29主要股東國别/地區登記的都不是台灣,但許多規模較大的台商企業多以第三地名義赴中國大陸投資,經濟部國際貿易局的分析顯示,其中有14家實際上是台資企業,幾乎佔了總數的一半,顯示台資企業對中國大陸高新技術産品出口成長扮演相當重要的角色。

許多人擔心,台商西進後對台灣經濟發展會有致命的影響。這種想法相當普遍,從“戒急用忍”到“有效開放、積極管理”政策,都是相同的心態,認爲經貿發展只是零合的遊戲,台商錢進中國,必定會掏空台灣的體質。面對中國的崛起,台灣創新的致勝關鍵在哪裡?趨勢專家大前研一接受專訪時指出:

很多人會問,台灣在中國興起之後要如何走下去?但我卻認爲台灣是今天中國能成功的最大關鍵,在中國成功的背後,不論是從統計或總體經濟的角度來看,都可以發現台灣來的員工、台灣的管理方式以及來自台灣的資金、科技和管理知識,都是令人感到驚奇的。在我所知的所有國家中,不管是日本、韓國或是美國和欧洲主要國家相比,台灣都是對中國投資最積極的國家,台灣過去以來一直在持續成長,也幫助了中國經濟更進一步地成長。如今中國將國內市場開放給更多國家的外商進入,提供更多元、複雜的産品和服務,我相信台灣這次很有機會再一次成功,因爲你們彼此之間,可以用同樣的中文來做溝通,運用相似的行銷技巧,這些都會比日商或是韓商都來得有優勢。因此,當十五到二十年後,當中國會成爲世界最大的消費市場,等到這個時候,台資或是以台灣作企業總部的企業,也將會在大陸市場居有領導地位。如果你現在看中國出口總額最大的前十大企業,前三名都是來自台灣的廠商。所以其實沒有什麼好擔心的,這些都是歷史自然演進的過程,台灣過去也從日本獲得很多機械和關鍵零組件的技術,很多台灣人也會說日文,也熟悉歐美和東南亞等不同市場的行銷方式,加上大部分台灣人都會講的中文,因此,台灣人會說中文、英文、甚至日文,世界上沒有幾個國家可以比得上,台灣用中國的獨特優勢,在未來並不會被其他國家所取代,甚至連中國當地人都不可能,所以我對台灣的未來非常樂觀。

台灣的管理的技術,韓國激進的生産能力,加上日本的機械與零組件,以用中文來管理中國的勞工,用英語跟全球的買主溝通,成爲台灣在未來競爭時的重要關鍵優勢。大前研一指出,中、台、日、韓東亞四大經濟體已經無疆界地整合成爲相當重要的經濟综合體,也是全超強的生産基地,缺一不可。其中,台灣的管理模式,對中國大陸經濟成功,扮演關鍵的角色,中國大陸經濟的發展絕對需要依靠台商。正因管理人才不是那麼容易迅速培養,台商對中國大陸經濟發展就顯得相當重要。同樣的,台灣在全球經濟格局中,如果不能充份利用中國大陸的生産基地,也無法開展出全球佈局所需格局。中國大陸與台商在此階段可說是相互依賴,相生相成。

.png)

向西,拥抱更美好的未来——台商“西进”的重庆观察。图片来源:新华社。

即以2005年爲例,兩岸三地一千大企業的總市值在2005年時暴增17兆元,總值略大於台股總市值,較去年同期增加了27%。如此快速的成長,顯示包括台灣、香港與中國的財富新地圖,正在大中華黃金三角經濟圈崛起。表面上兩岸三地一千大企業排名,是依照台灣、香港、中國的上市公司分類各自呈現,然而,依其實質營運應可區分爲“中國需求”、“中國出口”、“全球市場”等三大概念。

西方世界往往只看到中國製造的威力,卻鮮少認識到支持中國産品横行全球的背後力量中,台商是很重要的支柱,而台商的管理經驗也是最寶貴的資産。“台商的管理、香港的股市、中國的市場”,大中華經濟黃金三角就成爲全球最耀眼的經濟體,華人資本主義就在此關係模式中産生。中國經濟持續快速的成長、人民幣長線升值的趨勢、兩岸三地華人經濟圈勢力抬頭,台灣、香港、中國股市長多格局確定,華人資本主義逐漸形成全新勢力,必將吸引全球投資焦點,也會是國際熱錢追逐財富的新大陸。

未來,全球化與兩岸關係將主導著華人社會的發展,當中國經濟崛起帶動華人世界整體洗牌,所有的問題更將複雜化。面對全新的“華人資本主義”形成,西方近四百年來的發展過程,恐怕只能當做参考,無法有效處理新的華人社會類型,甚至,所謂的“全球化”,加入華人資本主義因素後,也將會有新的思維模式。從長時間發展形勢來看,台灣生産經驗以及社會變遷趨勢可以提供大陸未來發展之參考,香港金融經驗可以提供台灣和大陸考量。相對於西歐北美經驗,就社會類型與民衆心態言,華人社會具有相當程度的親和性,以致於在社會現象的意義詮釋,也有相當程度的近似性。然而,兩岸三地過去的各種經驗,都不足以全面處理“華人資本主義”相關議題,我們需要全新的觀念和思考架構,才能有效處理此一議題。

.png)

目前,中國生産佔全球工業産值約爲7%,20年後,這個比例可能會達到25%。然而,是否有足夠的需求,支持中國的産出,決定了中國經濟未來是否仍能以高於8%的成長率持續發展。

美國聯準會升息接近尾聲,加上升息造成房地産行情降溫,顯示美國經濟發展即將趨緩,很有可能中止過去十餘年來的榮景,而邁入另一新的經濟發展階段。中國大陸過去十餘年是以美國爲主要銷售市場,全球經濟持續發展,相當大的比例也是依賴美國的繁榮。如果美國榮景不再,全球將頓失支撐維持經濟成長的動力,各國都將面臨另行尋求支持經濟成長的新途徑。這對中國大陸而言,當然會産生重大影響。

國際上,以平均所得超過3000美元當作中産階級定義,未來十年內全球將有8億人成爲中産階級,遠超過目前美國、西歐及日本中産階級的總和,意味著全球市場將有大幅度的擴張。3000美元所代表的消費能力,具有本質上的差異。其中,中國新增的中産階級所造成的內需市場擴張,已經成爲中國未來經濟成長的主要支持力量。

2005年中國大陸自中國大陸進口額高達551.8億美元,佔中國大陸進口比重8.36%,比2004年大幅增加1.44%,並超越自美國進口額487.4億美元而成爲其第4大進口來源。由於中國大陸境內有很多廠商以來料加工名義進口原物料,所生産之産品必須出口不得內銷,然而因爲近年來中國大陸本地市場蓬勃發展,這些廠商將部分加工産品向海關申報出口核銷後,經輸往香港等第三地再進口到中國大陸本地市場,是爲“中國大陸自其本身進口”。

根據中國大陸海關統計顯示,中國大陸進口其國産品以廣東及江蘇等沿海地區爲主,分别約佔總額之51.6%及36.2%,産品則是以手機等資訊通信爲大宗。中國大陸來料加工廠商爲拓展中國大陸內銷市場,加工出口再進口的貿易行爲,估計創造了超過1千億美元以上的貿易額,約佔當年2005年中國大陸外貿總額1.36兆美元中之8%。顯示平均國民所得提高之後,中國大陸將從沿海到中西部,逐步創造相當龐大的內需市場。

剛通過的十一五(第十一期五年建設)目標,包括經濟成長平均值爲7.5%、國民平均所得增加一倍、産業結構升級、資源利用率提高、城鄉區域發展趨向協調、加強公共服務、永續發展能力提升、健全市場經濟體制、提升民主法制和精神文明建設等等,將全面建設小康社會當成國家重要建議目標。而這所有一切,都將擴大中國國內的需求市場,創造另一波經濟的成長。中國擁有全世界最多的外匯存底,國民在銀行的儲蓄將近人民幣二十兆元,未來不管是外匯或是內地存款如何花用,都將成爲全球廠商瞩目的焦點。中國財富增加後,擴大內需即可創造相當程度的榮景,而這也將牽動兩岸三地未來的發展。

.png)

“出口转内销”何以成卖点?质量标准重在执行。图片来源:南方周末。

當然,這並不意味華人資本主義的發展就是一帆風順,毫無阻礙。事實上,中國大陸在大宗物資、金融服務業領域還有待加強,就資本主義最上層的金融操作而言,仍有相當多需要學習之處。2002年初,中國大陸平安壽險的投連險大規模退保造成整個投連險市場萎缩,以及多次在期貨市場的嚴重虧損,都顯示中國在金融操作基本素養仍有待加強。

同樣的,台灣雖然普遍在投資理財及金融操作上,較中國大陸要先進些,然而,與國際金融專業相較,仍有許多改善空間。加入較爲熟悉金融操作模式的香港,或許對於“華人資本主義”的未來發展會有較佳的基礎,然而,我們不應就此過於樂觀地認定,未來華人資本主義一定會順利開展出對我們有利的榮景。

對於正在發酵、形成中的“華人資本主義”,學界需要給予更多的關懷!

文字编辑:董怡、蒲靖瑶、刘慕齐

推送编辑:苟钟月、毛美琦

文字选自《華人資本主義的概念與意義》,社會理論學報 第十卷第一期(2007):73-112,注释与参考文献从略。