编者按

马树茂,1949年毕业于燕京大学社会学系,是燕京大学社会学实验室平郊村研究的参与者之一。他的学士论文《一个乡村的医生》基于燕京大学社会学实验室在北平北郊前八家村的田野调查,详细记录了乡村医生徐志明的生命史及其行医过程。通过描述徐志明如何在乡村中推广西医,揭示了当时西医、中医和巫医在乡村社会中的并存与竞争,深刻探讨了乡村医疗的转型与社会变革的关联。

燕京大学社会学系自1930年代起,依托平郊村社会学实验室,开展了一系列深度田野调查,探索乡村社会的日常生活、组织结构以及变迁过程等。围绕平郊村撰写的19篇本科毕业论文,主体涉及平郊村的性生活、人口、妇女儿童地位与生活禁忌、生死礼俗、政治组织、土地制度、社会分工分层、房舍器具、村庙和宗教等。

由于文章较长,此处节录了原文的前言、第一章、第五章、第七章和第八章。前言简要介绍了研究的背景、问题、目的和方法等,第一章“家族背景”简述了徐志明的背景及乡村中医与西医的关系,提出了本文研究的主题。第五章“乡村行医发展时期”重点讨论了西医在乡村的传播与应用,描述了徐志明如何在村民中建立对西医的信任。第七章“与乡村教育和政治的关系”揭示了徐志明作为小学校长和乡村政治人物的身份与其医业生活的联系。第八章“徐医生在乡村的作用”总结了徐志明行医对乡村社会的改变。

.png)

社会科学与自然科学一样,当研究时,必须有实验的机会,以求方法的实习、理论与实际情形相印证以及搜集材料,以备作进一步研究的参考。根据这样的目的,燕京大学社会系在赵承信先生主持下,乃于民国二十八年,在北平北郊前八家村创办一实验室。日后,系中同学前往实习,颇获成果。过两年,太平洋战事爆发,燕京被迫停办,实习工作也停顿。至抗战结束,于民国三十五年研究工作又逐渐恢复。因此,作者得有机会与乡民接触、实地研究。

至民国三十七年,第一学期开始,作者即与先生同学前往该村观察。在暑期间,约有十位同学,成立“八家村实地工作讨论会”,约定每月下乡两次,多与村民接触。后因国内局面不宁,下乡受阻。直至第二学期开始,局势稍安,又继续下乡研究,并改为每星期去一次,加多与乡人联系。这次下乡研究,由系中张绪生先生带领,至该村由系中在该村指导员徐志明领导到各家拜访。至寒假,北平北郊发生战事,研究工作又遇阻。翌年,北平解放,局面稍定,又开始下乡工作,并定每星期去两次,加强与乡人的感情联系。然而,此时下乡研究的同学,只剩作者一人。

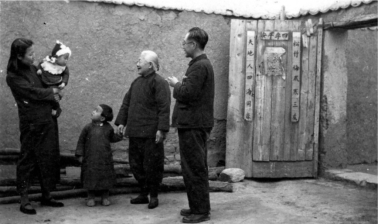

前八家村村景。图片来源:搜狐新闻。

至本年(民国三十八年)三月,春季开学,社会系诸先生与四年级同学共同组成一论文讨论班。在班上,赵承信先生提出系中在该村指导员徐志明医生,可作为研究对象。作者觉得每次下乡工作,都先到徐志明家去,接谈机会较多,且已建立起感情的关系。再者徐医生为该村小学校长兼甲长,又为燕京社会系在该村指导员,其一人有四种身分,在该村地位重要,于是预定以志明为研究对象。后经多次接谈,始知其大部时间用在治病上。志明为西医,西医能在乡村中出现,必有其背景,且又能插足于巫医中医以及用其它方式治病的环境中,其医业逐渐发展,这问题并不简单。因此,引起作者研究的兴趣。

一个问题的发生,必有其各方面的原因,不能孤立的去研究。因为社会是一不可分的整体,任何一部分的变动,必影响其它部分的变动;其它各部分的变动,这一部分也受其影响。整体的各部分,皆互相关连,互相影响,并且各有其功能。在普通情形下,整体呈显着均衡的状态,但其中任何一部发生变动,均衡状态便会失去其均衡。

本文所述西医出现于乡村社会,即是受社会变动的影响。西医既在旧传统的用各式方法治病的均衡状态社会中出现,则使这乡村社会起了很大变化。在社会中,许多个体不断的互动着,刺激着。有了刺激,必生反应,当刺激与反应失去均衡,便会引起个体与个体间关系的失调现象,换句话说,就是人与人的关系失掉均衡。这样,个体必得努力适应新的情景,寻求新的均衡。直到适应了新的情景,也就恢复了新的均衡,恢复了常态。

作者根据这个观点,研究徐志明西医在乡村里发展的情形。这样分析问题后,进而预测问题的发生,并控制问题发生的各因素,再配合社会现象其他因素,来创造理想社会,而后才会达到为人类社会谋福利的途径,这就是社会科学研究的目标,亦即本文研究的目的。

有以上的了解,即可开始研究。作者以志明从受初期训练、专门学习、行医开始与行医发展的四阶段到其行医发展时期,在乡村中所遇到与巫医中医竞争的困难、其在教育上与政治上的地位对医业的影响以及医生在乡村中起了何等作用,作为本文研究的实例。

在开始搜集材料以前,所应注意者,为与所研究的对象发生感情上的联系;感情做好,才易得到真实的材料。同时,在与村民谈话时,态度须谦虚,论事要诚恳,这样才符合村民习惯,使情感维系常远。当作者与志明彼此认识了解后,由志明处得到不少材料。为修正材料与搜集更多些材料,并到本村其他住户访问。此外,参考本村活动日记、论文以及有关书籍。

最后,在作者研究进程中,多赖主任林耀华先生指导,后来,对本文题目与内容,又加以指正,故特谨此致谢。

.png)

林耀华先生个人像。图片来源:豆瓣

.png)

徐志明的老家是在山东,其曾祖父来平访友未遇,即迁到本村居住。本村的位置是在北平北郊。它距北平德胜门十五里,西直门十二里。北至清河镇约二里,南去海甸镇约八里。东邻石板房村,西接东柳村,南靠肖聚庄,北界后八家村。故本村位于市镇村的中间地带,因此,本村交通便利,村民职业分化,已不是完全以农业为主的乡村。徐志明的祖父是商人,其父也以商人转入政界。至志明辈,志明兄弟多务商,志明由办教育走入政界,之后,又以医生为其终身职业,故徐家虽在农村,并非农家。

本村历史始于辽代,徐志明曾祖父迁来本村是在清朝。最初,于辽太宗年间(九三〇年左右),诏修析津城,由十六家烧砖瓦筑城。该十六家随于析津府城区附近筑窑,分于一大路南北居住。之后,居于道北八家称后八家村,居于道南者称前八家村。后八家村有张、冯、常、苗等姓,前八家村有韩魏张杨刘董龚等姓。后窑业停止,各家亦富,皆迁往它处居住。

经金元两朝,至明永乐元年(一四〇三年),定都北平;后清室入关,复都于此。于是北平日趋繁荣,各地来平经商者日多。至清康熙末年(一七二二),山东大旱,农民离乡,这时志明曾祖父兄弟二人来平,因寻友未遇,随于本村找房住下。之后,兄弟二人以贩油为生。渐有积蓄,随豢养骡为副业;骡马渐多,随弃油业。至兄死,弟独自经营。未几,弟亦死,弟之独子继其业,即志明祖父。

至清咸丰年间(一八五五左右),志明祖父生子三人,名维达、维屏、维仁,维屏即志明父亲。此时,适有清河镇一徐姓车户绝嗣,有花户贾姓受徐之贿,以维屏继徐姓车户。至维屏长大,开始经营聚泰德粮店,十余年后,置地二十余顷。所有土地,皆雇人耕种。至宣统元年(一九〇九),于村中盖房两所。清亡民初,维屏相继设立酒铺、煤栈、栈房与油盐店,并于城内各商号投资,不可胜数。

至民国九年,借财力活动,获得平津一带烟煤总包销专利。于是又购置土地,合旧有共达四十余顷;设地庄子于南院,为农工宿舍。当时财富旺盛,为平郊有名富户。但至民国十五年,于本村北面南口发生战事,本村适为奉军后防,紊乱不堪,维屏率全家逃至城内,翌年战平返家,财产及买卖皆荡然一空。志明父维屏,因受刺激过重,不久去世。

维屏所遗六子,分居各立门户。但志明四位兄长,因过去家大业大,浪费成性,仅年余一无所剩,惟志明能克苦耐劳,随奉养老母与年幼之六弟。至民国二十三年,志明二兄舍家出走时,将志明二嫂和侄女接家同住。志明其他三位兄长:志斌、志纲、志纯,于分居后不久出走。志明三兄之子振生,则留在志明家。后志明娶妻清河镇蒋氏女,少志明十岁,过门后,生有二女,长女儒龄,今七岁,次女惠龄,今三岁。志明侄振生,于去年,二十四岁时,娶妻同居志明家。故今日志明全家共有九口人。

徐志明及其家人。图片来源:搜狐新闻。

志明自与兄长分居后,即住于本村北部,临近由德胜门到清河的大道旁边,一所土房内。土房成矩形,四周围以土墙,约长十余丈,宽有七丈。房屋距大路约五丈,四周地势平坦。有小道直通大路,另一小道直通村内。房屋建筑于约尺余高的台上。其四周,除后面为另一住户外,余为种有谷类及菜蔬的地带。又于房屋北面,有水井一口。

土房大门向东开,门前有曲影壁一座,与大路相隔。进门为一矩形院落,院内以西为上,有土房三间,于此三间南边有耳房一间。顺南墙搭一土棚,与耳房相隔开,门向北开、后面与院墙相连。在东墙处南端有一矮围墙,是厕所。全家住在西面三间正房与一间耳房内。

志明全家九口人,是这样分居于各房间里:西屋北套间,为上房,应为全家长者所居。但因北套间正对大门,恐有妖魔鬼怪闯入,故志明母李氏与志明二嫂殷氏住在南套间,志明偕妻女住在北套间。过去志明侄振生在天津当路警时,志明侄女福龄住在南耳房,去年振生结婚,同妻住在南耳房,福龄则搬到南套间去住。家族人员活动,受到房屋空间限制,于此可见一般。

同时,可由志明家物质设备观察其日常生活的活动。在南套间与北套间之中,为全家人与客人活动的中心,不是寝室,而是客厅、饭厅与志明医病的诊疗室。在此屋顺后墙之条桌上为神的住所,设有神龛楼一座。龛楼前置木柜一个,其高度与龛底相平,此即神之庭院。上置蜡千一对,大香炉一座,以为祭祀时所用。龛楼左右有毯瓶一对;左侧与右侧墙壁挂纸印佛神各一张。木柜两侧各置屋凳一个,椅子两张,并排于套间屋门之南侧。

至于南北两套间摆设多相同,各有土炕,上铺草席、炕毡、被、褥等;各有条案一张,上置零用物件与瓶匣梳装台等物;四壁各挂有年画、像片以及不常用之物品。南耳房亦有土炕,炕上有被褥,屋中有八仙桌一张,墙上亦挂有年画,自振生娶妻住于此屋后,打扫更为整齐。土棚内为厨房,有锅、碗、勺、筷等用具,放置零乱,而且四壁不洁。于院内经常置放着水瓮、桶、种菜用之农具,志明的自行车,每日都可于院内见到,是他离不开的交通工具。

当志明为家中购物需要进城时,除有自行车外,本村附近交通工具甚多。可至本村西边不远之清华大学南门外雇洋,亦可至清华园车站乘火车,或乘清华与燕京两大学之校车,间有过路大车,亦可搭乘。若家中用具、食物、衣料等,不必进城购买时,可至附近清河镇与海甸镇街上去买,只须乘自行车或步行即可。

徐家人员所着衣服,除四季和遇事略换服装以外,普通很少改换。普通情形下,志明母李氏与其二嫂殷氏多穿短衣,志明妻蒋氏与其侄女福龄及侄妇则穿长衣。志明多穿西装或中山服。家中除志明外,其余人员所穿衣服,多为蓝色或白色布料自制而成。做衣服事,为志明二嫂殷氏、其妻蒋氏、二侄女福龄以及其侄妇。同时,她们亦负责家中之炊事。

徐家每日三餐,但志明每日到外面行医出诊,需要单做。早晨天明即起,备早餐。食毕、有客人来时,招待之,或与来家治病者坐谈。十二时左右用午餐。晚餐在天黑时方用。全家主要食粮为玉蜀黎、磨成棒子面,蒸成丝糕,窝窝头,或煮成稀粥、疙疸,一年四季可用。每当过节过年,或遇客人来家,则吃米饭,面和饺子。菜蔬自给,每年都种有白菜、萝卜、豆类和葱等。种植时,有志明母李氏、其二嫂殷氏与其侄振生,有时家中其他人员亦帮种。徐家做饭烧水所用燃料为煤、劈柴和植物杆类。

从以上所述,徐家老少,在这样物质环境里,衣食住行各方面生活活动中,配合的均称合适,故自分居以后,二十余年来,即维持着此一均衡局面。但每遇过节期间、疾病、嫁娶各种仪式举动,则使日常生活的单调行为,稍加变动一下,以调整家中人员的心情。例如各节期的娱乐生活活动,亲友往来与礼物的馈赠等,都起着人与人关系调整的作用。家中人员关系的调剂是维持家中生活系统安定的主要条件。家中人员间情感的和协,使志明心情安定,可以专心于其事业。

人类行为为历史传统的规则所支配,家庭中各员能安于其在家庭中所应有地位的职责,则家中秩序容易维持,人员关系得到和协。例如志明母李氏,自其夫死后,变为全家之长者,一切家务受其分派。至志明年长,娶妻育女,受着继承制度的规定,志明母随令志明管家中内外一切事务。因此,志明在家中地位提高,成为家中领导人物。又如夫妻间关系,志明地位提高造成其妻在家庭中的地位,其妻之地位又受生养子女,尤其是男儿之支配。关于婆媳关系,于志明妻蒋氏过门后,服侍其婆母、晨昏定省;婆母教以做媳妇之道,婆媳关系甚好,蒋氏颇得好评。总之,家庭生活安定,人员感情融洽,得以安闲度日。由于家中无事,使志明有暇向外发展。

志明家中环境之安定,必靠有比较稳定的经济来源去维持。志明自其父维屏故去,与兄长分居,继之管理家务,有了家庭生活的负担;变为全家活动的重心。志明过去曾在本村延寿寺私塾读书,于民国十年由其父送入城内,考入北京中国银行行员子弟学校,后该校迁址改名为京师私立补公中学校,志明仍就读于该校。至志明家中破产,听父命来家。故此时志明对于普通知识,皆已知晓;年岁亦大,又能吃苦耐劳,为人颇能干

志明父死时,家中只留此土房一所,坟地五亩。虽于房屋周围可以种些菜蔬以外,其余家中食物用品等,都得志明筹款购置。志明以其父荫,得于本村私塾改为小学里教书,并于民国二十一年,升任小学校长。志明一面从学生杂费学费中得部分收入,一面由教育局津贴中得较多款项,但合并计算,仍不够志明家中生活之用,必得另谋办法。

因为志明是附近村庄惟一受有中等教育者,兼其升任本村小学校长后,与村中长者联络,热心推动村中公益事项,故在村中,负有公务上的责任。因此,能与附近各村村民发生联系。后来被选为所辖附近各村第十五保之副保长。在保里办公,除应得之薪水外,有时有些私弊,这样,家中生活得以维持,但并不富裕。

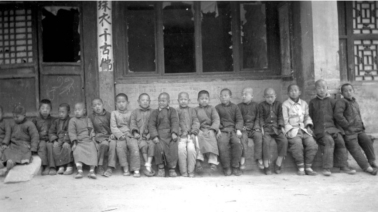

徐志明所在小学学生合照。图片来源:搜狐新闻。

志明自走上乡村政治活动后,与外界接触日多,与其来往者多是家中富裕人士。自志明家中破产后,亲友很少往来。于是志明很想复兴家园,借其在乡村中之教育与政治地位,各方联络,各方活动。

适于此时,燕京大学在清河镇办实验区,附近村民可至实验区设立之医院治疗。实验区成立助产训练班,附近各村妇女,有志学习者,可以参加。又实验区下附设之卫生工作部门,经常到各村宣传。志明以教育与政治的地位,与实验区人员发生联系,对于村民很少见的医治知识,卫生之重要,志明亦渐有认识。之后,清华大学办实验区,在本村设立医药箱工作,志明于教书余暇,帮助工作,对外科治疗,得有机会学习,而且引起兴趣,以致奠定其后来医业生活的基础。

过去,志明家大业大,但自南口战争发生,全家财产荡然一空。使志明不能依靠家业,必得自谋生活。其父在世时,在村中占有领导地位,办理小学,后来,给志明留下一求生之路。因此,志明由教育地位,而步入政治活动。家庭收入增加,但仍感不足,兼以志明有复兴家园之志,希望经济来源充裕。志明由于在政治上的地位,职责关系,与外界联系,适燕京与清华两大学先后于本村有医药工作,使志明逐渐对西医发生兴趣,想做医生,以充裕家庭生活。此后,便展开了志明学医的生活史。

.png)

西药西医在乡人心理上奠定基础,是经过长时期的试验。民国初年时,用西药西医治疗之说即传入乡间,那时,也只是宣传性质,在乡间并没有西医。至民国二十年以后,燕大实验区在清河设立医院,各乡村民众对西药治疗渐有良好印象。至民国二十三年,真福院教堂添设西药施诊,同年清大社会系在本村成立实验区时,附设医药箱之作,西药西医治疗,更接近村民一步。

至民国二十七年,本村西面西柳村成立新民会实验区,附设诊疗所,翌年,燕大社会系继清大停办后,又在本村成立实验室,设立医药箱。故这时,本村附近有真福院天主堂、新民会及燕大三方面所办之西药工作,使乡人对用西药的治疗,有了深刻认识,也奠定此后志明用西药行医发展的基础。

真福院(正福寺)墓地旧照。图片来源:新浪网。

于民国三十年,燕大在本之医药箱工作停止,新民会医药工作又迁往德胜门去。至民国三十四年后,内战发生时,真福院医药工作人员,参加战三军去,离开本地,所以本村附近用西药治疗者,只剩徐志明一人。病人集中于志明一处,于是志明处治病人数,很快的增加很多。

在民国三十四年至三十五年间,本地发生急性症,有数人用西药治疗,发生效力,当时使病者对西药西医治疗,非常惊讶,不但此数人加深对西医治疗的信仰,而且到处传说,无形中做了口头宣传。同年又发现脑膜炎症,中医无法治疗,清河镇西医,收费奇昂,但志明抱定“穷汉子吃药,富汉子还钱”的宗旨,收费亦低,对家庭贫困病人,有时完全免费。所以志明得到不少病人。附近中医,有时得病不能治疗,也请志明去治,有时中医甚至给志明介绍病人去,乃因为知道志明有治某病之长处。

有一位中医,是志明亲戚,名关月樵,住家在本村北面之北窝村,关姓女孩,刚三岁,一次染重病,关姓不能治,将志明请去,志明到关姓家,见已有两位中医在小孩身旁坐着,而小孩已气息奄奄,两位中医皆措手无策。志明以“死马当活马治”,用其拿手医术,先打强心针,后用补药针。守夜至天明,病势果然好转。两位中医,非常佩服志明。此后,关姓使其子跟志明学西医。同时,一面给志明介绍病人,一面因关姓为富户,借予志明一大批款项,使志明添置设备,购买药品。

由以上所述志明治病情形,可知村民对西医治疗,有进一步的认识;同时,中医亦具信心。这时,可说志明对西药西医治疗,在村民心理上,打通一条道路。因此,村民对西医有了了解,人数增加,对西药的需求,当非昔日可比。

志明既得到亲友之资助,又由于村民对西药需要增加,志明即到城里北京药房购药,并备置治疗仪器。北京药房经理杨百川先生,是志明专门学习内科的医师,有此关系,故志明所购之药品与仪器价格公平。此后,志明或其侄振生进城购药,都到此药房去。志明所购药品,皆品质较次者,是为适应乡民的经济情况。为避免药价之波动,每次所购药品数量不多,用完再买,故每隔一日进城一次。

由于志明医术有限,只能善用几十种药品。但这些药品之应用,亦由于在村中所遇病症日多,以及村民普通所得之疾病,需要那种药品,逐渐增加而来。打针药品有:强心剂、葡萄糖与花柳药针等,在药品方面,有:凡士林膏、咳嗽片、以及治胃痛、退热等药片。志明把药品买来后,即放在其特制之药箱内。此药箱共两个,置于其西屋之中间的神龛两边,并有两平放之玻璃匣,置于屋中桌上,匣内放有药针、药水。

因志明对药品之英文名子不易记住,故在药匣上注写中文名子或译音。至于所用各种刀剪仪器,则放在南套间北面墙之外面自制的括架内。用过之空匣,放于屋中之空隙处,无固定地方。包药品之纸,则用志明过去教小学时所存留之旧书籍。总之,此时药品仪器增加,在房屋内又需要一番布置。

由于治病人数增加,志明一步一步由低廉的治病费用,逐渐提高,成为营业性质,门诊与出诊时间亦规定出来。最初,门诊与出诊时间,不太固定。之后,规定上午门诊,下午出诊。至于上午应诊时间,并不确定从某时开始,到某时结束,因为村民对时间观念,向不重视,病人随来随治。下午出诊,普通在两点钟。

出诊时,把药品用具,装在一小药箱里,扎在自行车上,乘车到来请医生的村庄去,或到病人复诊的村庄去。每次出诊,平均约走四五个村,回家来时,天色已黑。故出诊时,先用过点心,晚间回来时,再吃晚饭。在夏季里,病症最多。最忙时,门诊人数,超过二十人,因屋小难容,病人多在院中或房外相候。出诊人数,平均也有十人以上。由此,亦可看出村民对西医的认识,对西药需求的程度。

志明医业相当发展,收入增加,生活无问题,甚觉满意,故亦相当夸张。一次,志明谈到其母亲李氏过去曾患重病。当时,志明不能治好,请来中医西医各一,相视之下,也无办法。志明甚觉绝望,决心用补针、强心针去治,几天内用有四十针,但终于治好。民国三十七年,志明二嫂殷氏,得瘟疫,身体温度,高至四十度,也经志明打药针治好。故志明语作者谓:“现在我家里人,都不能让有病,同时要活大年纪,谁说人的寿数有一定呢?我不信”。

接着又说:“给人治病,我虽不敢说每个治好,可是,凡经我治过的十之八九都好了”。末后又说:“我二哥,去年死在长辛店,四哥,也于不久以前,死在门头沟煤矿,他们不在家里,我没有办法,若是他们在家里,因为在乡下请不起好医生,以致死去,像过去我父亲和我侄子死时那样,已经是不可能了”。从志明这几段谈话里,知道志明治病,确有相当把握。虽然志明医术不像他所说的那样过分,但亦有十余年的治病经验,同时也读过不少医书。

志明给本村人治病,病轻时,则有时白送一些药片,种牛痘的小孩,也不索费用。外村人,知道志明不要手术费,亦不像清河镇医生,医药费用奇昂。因此,志明赚得不少病人,门诊病人人数日多,出诊所至之范围日广。

每日出诊,所至之村庄,最初,只是在前八家村周围二里、三里之区域。后来,到十里、甚至十七里的村庄。例如志明因治病所去过之村庄,由近及远,在前八家村北面,有后八家村、北洼村、白旗村、仓营村、下清河村、清河镇、永来庄、马房、朱房村、清河织呢厂、军校、前屯、后屯、潘庄、西小口与东小口;南面到肖聚庄、炸货屋、东王庄、西王庄、小红庙、与暂安处;西面到大石桥、后湾村、东柳村、七间房、西柳村、七孔闸、三才堂、与清华园;东面到石板房、花虎沟、关西庄、白庙、双泉堡、二里庄、六道口、四道口、苇子坑、九间房、与沙滩。

最近,志明曾到过在前八家村北面三十五里的沙河去治病。志明治病范围,有四十余村庄,可见其行医所占面积之广。在这样广大的区域中,西医得到村民的认识,是志明有推广西药在乡人认识上的作用。

病人来志明处就诊,时常不分上午下午,虽然志明下午出诊,至晚间归家,而前来就诊者,仍然不少,志明以到各村应诊,不能在家,于是许多病人时遭碰壁。志明有感于此,于是告诉其妻蒋氏及其侄女福龄,设有病人来治外科,即可斟酌病情,予以治疗。因为其妻与其侄女,每当志明在家门诊时,皆在旁观看;晚间,志明即讲解昼间治病情形,至今已有相当年数;之后,志明出诊,其妻或其侄女,亦帮忙包药包,故许多药品名称,亦渐有认识。

至今,志明妻及其侄女,当志明不在家时,即予普通病人治疗。一次,真武庙村一病人家属,以车辆来接志明出诊,但志明未在家,结果志明妻及其侄女被请走。因为以前此病人家属同病人来治病时,当时志明亦未在家,志明妻即给治,所以这次虽志明未在家,也要接其妻去,其侄女伴随。

同时,志明侄振生,自在天津当路警,因战事失业后,即在家里住着。志明想自己太忙,以振生在家帮忙,可以减轻自己一些琐事。同样,志明更教振生读医书,希望振生除做家庭工作外,也帮助志明治疗。

现在,当志明出诊时,家中已有其妻蒋氏、其侄女福龄来应付,振生则在旁帮忙。志明在家门诊时,若病人人数少,只需要其妻帮助包药、配药与洗药针;病人多时,则志明妻、侄女与振生全体出动。志明家族人员的参与治疗疾病,说明在本社区中,只志明一位西医是不足村民的要求了。

一次,作者特于上午到志明家去拜访。此时,志明正在门诊,见到志明治病的实际情形。坐有两小时,见有三位病人来治病。一位是老年人,胃口消化不良,病重时,必须睡觉,否则痛苦万分,不能忍受,已来志明家数次,可是好好坏坏,不见功效。志明迟一会,便在病者左右臂上各打一药针,打完,病人只颔首说:“再见”,未给药费即走。

另一个病人是小孩,有五六岁,孩子的姐姐领去看病。小孩的左拇指,包着药布,志明取下药布,作者见少一片肉,定是被刀切去。志明说:“最初有浓,挑破以后,把浓放出,现在就要干了”。志明随即换上一新药棉,上面涂了硫磺膏,然后再包一药布裹上。小孩姐姐说声:“再见”,未放钱,即伴小孩走去。这时,志明母李氏回一声:“到家问好”,小孩姐姐答应:“好吧”!以上两位病人,未问药钱多少便走出,志明亦未要钱,当是另有约定。

第三位病人,来志明家较早,作者去时,已经治过,但不知何病。该病人为一壮年,临走时,放在桌上二百元人民券。志明拿来数过,随说:“不错,这只是这一回的药费”,病人然后走去。从这三个实例中,可看出志明治病与病人接触的大概情形来。

志明给病人治病与其和病人接触情形,有可注意者三点:第一,药费问题,在志明对熟人说,并不严格,不像城市中医院,每次必收挂号费与药费。同时,志明治病,不收手术费。第二,志明治内科,以打药针为主,病人消化不良,不给吃药,只用打针,而且打针时,病者咬牙、闭嘴、转脸,志明用力去扎,可知志明打针术亦不像其夸张的那样高明。第三,治病卫生问题,志明对卫生不注意,他打完针后,不用酒精药棉去按针眼,只用其手指去堵,但是志明手指上带有黄色、蓝色与红色,似染有不同颜色的药水,并且每给一人治完后,从不洗手,接着即给另一人治。由此可知志明的手,可能就是传染病的媒介,此可证明志明对治病卫生不注意的程度如何。

志明对卫生的忽视,有三种原因:一为经济的限制,同时,影响设备之不齐全。一为乡村的环境,大家都不注意卫生,志明也受影响;即讲求之,也不容易。另一为病人人数的增多,志明兼有小学校长与本村甲长两职,非常忙迫,故得简就简,不易仔细。以上三点,也阻碍了志明医术的进步与医业的发展。

但是,志明为生活问题,仍想继续发展其医业,使收入增加,使生活变为富裕些。过去,曾计划到清河镇租房应诊,但中途受阻未成。今志明想在其住房北面空地上,盖房三间,成立一小规模医院,添置病床。费用方面,需要暂时筹借一部分,再加上志明治病以来的积蓄。医院中的其他人员,是志明妻蒋氏、侄子振生,但其侄女福龄,今年已二十七岁,以后要出嫁,不能帮忙。家中其他人员,如志明二嫂殷氏以及其侄妇,亦都可帮忙。故志明计划中之医院,乃为一家庭医院。

另外,志明更想加添助产训练班,以解决生产妇女之生产问题,以免去产妇与婴儿之伤亡与危险,此亦志明诚心要实现之志愿。总之,由于志明这种扩充企图,知道志明医业之发展,已达到其在物力人力的目前情形下之顶点。同时,也反映本社区对西药西医之需求,已感到了不足。

.png)

民国教会医院西医诊疗场景。图片来源:东南网厦门频道。

.png)

志明医业的发展,有赖于其在教育上与政治上的地位。最初,志明承其祖荫,得于本村小学任职,之后,复升为校长。志明以小学校长身分,得与村中办事人员联络。由于志明热心公益事项,谋求地方福利,曾屡次出头,逐渐得到政治上的地位。后清华与燕京两校社会系先后在本村成立实验区,办有医药箱工作,志明又校长身分与在村中的政治地位,与实验区人员发生接触。初时,志明帮助医药箱工作,继之,引起志明学医的兴趣。

志明父维屏在世时,将本村延寿寺私塾,改为新学,增设用具,并将寺内西禅堂改修为教堂。至志明家中破产后,小学方面收入有限,维屏无暇顾及,这时,志明在北平上中学,听父命,返回家乡。志明一面管理家务,一面帮助学校事。此外,于晚间教其二兄所遗之女儿读书,昼间志明侄女即到小学担任教员之职。但因其侄女,一无学识,二无经验,致使校规日弛,学生逃学日多;或转入后八家村天主教设立之真福院小学。因此,本校所余学生无几。这时,小学一因无好教书先生,二因学生甚少,致后小学成不可收拾之势。

但因教育局津贴,仍按月发放,学校尚能勉强维持。此时,志明因无他事可就,故未去职,未料从此以后,不但志明于教育结下不解之缘,而且因其未离职,以致后来得有机会与医药箱工作人员,发生接触,以致有今日医业之发展。此时,正是志明以后行医转变的一大枢纽。

七七事变发生,本村小学因而停办,清华南迁,在本村所办之医药箱停止。因志明曾在医药箱方面帮忙,此时,两事皆无,暂居家园。过数月,北平逐渐安定,伪教育局申令各校开学,本校小学即依令开学,并改名为市立前八家村小学,志明仍任校长之职;除照旧由其侄女教书外,并有其六弟志厚帮助教书,更聘请张百川为常期教员。因此,学校情形日趋改善,经费亦增,志明颇有作常久从事教育之计。

于七七事变之后一年,燕京在本村所办之医药箱工作,由志明负责管理,此事对志明学医影响甚大。翌年,又因本村小学聘来一位教员名徐海珊,过去曾在医院服务多年,志明因是本校校长,得与徐海珊请教医学。

民国三十年冬季,太平洋战事爆发,燕大停办,志明在医药箱方面之工作,因无药品接济而停止。因此,志明收入顿减,对小学事务亦松懈。同时,教员敷衍,学生亦多逃学。过去四年,战事结束,燕大复校,志明亦得与燕大社会系联络。因燕大又恢复实验室研究工作,志明为领导员,得以按月领薪。同时,志明开始行医。每日上午整理小学事务,下午则应诊。在小学方面,志明重聘张百川为教员,并聘请陈姓与王姓两位教员,分担全校课程。复增庶务员一名,以专事学校事务与文书之职。志明四兄志刚,赋闲无事,亦前来助教与助理杂役之事。最初,学生仅四十余人,仅两年,学生增至一百五十余人。志明学校事务繁忙,其应诊事,很受影响。

至民国三十六年第二学期开学时,教育局派来一位郭慎华校长,志明只得退职。因此,收入减少,家庭收入,多靠医病所收之费用,但尚感不足。之后,乃于本村东面约三里路之六道口村设立一小学,名六道口小学。因十九保办公处设在六道口村,志明以甲长地位与保里联络,恰商结果,由保中补助部分经费, 学生拿一部分费用,因此事成。志明任校长,并聘请教员,于修建校舍后,即招生开学。至民国三十七年初,已有学生一百二十余人。志明由于在政治上的地位,得能找到出路,复任校长之职,固然其收入因而增加,但对其医病时间,要占去一部分。

.png)

前八家村小学课堂。图片来源:搜狐新闻。

自村中新政权建立后,志明甲长之职虽被免去,然而志明校长一职,与过去不同,事情繁忙起来,例如在校中开会学习“马列主义”,到区里开会,并听训话,使教员对学生态度改变等。如此,志明感到空前忙迫,对其医业发生很大牵制作用。

志明身为医生,兼任小学校长。此外亲友应酬;家庭事务,亦须志明料理,故志明在时间分配上必须经济。志明备有手表一只,自行车一辆。办事时,乘车按时,常兼而办之,例如:志明到六道口村出诊,顺便到六道口小学看看;到清河出诊时,顺便为家中购买菜蔬、用具与衣料等物。这样,志明仍不觉时间上有空闲,故有时晚间忙至夜深两三小时,始能就寝。

自志明在教育上与政治上占有地位以后,与附近村民发生了感情的联系,尤其是其本村住民。村中小孩种牛痘,志明不收费,村民治病,亦较外村人为注意而费用较低。志明学生治病时,亦特别优待。由此可知,因志明在教育上与政治上所产生的人与人的关系,与其医业生活发生了连带关系。

以上由志明在办教育的历史过程中与其在政治上的地位,分析其医业生活所发生的关系,尤其是志明在教育上与政治上的活动,因时间分配上的关系,对其医业之进行,有着不利的影响,然而,这只是提到不利的一面,相反的,在另一面看,志明在教育上与政治上的地位,对其医业发展,起着绝大的辅助作用。志明办教育,一面与教育界人士发生联系,得能维持其知识水准,影响其人格,一面对其医业,发生着宣传作用。

同时,志明因在政治上活动,得与附近村民发生感情联系,认识人多,不但有宣传医业便利,而且得朋友介绍,病人人数也逐渐增多。因村民对医业生活,视为“济世活人”,故对医生在村民心理上所占之地位可与小学校长之职位比美。所以志明由于在医病生活上所得到村民的敬仰,也襄助其在教育上与政治上的地位。志明一身兼三职,三职有着连环性的作用,互有关系,互相影响,并不是鼎足分立的。

.png)

徐志明与鸭群。图片来源:搜狐新闻。

.png)

乡村社会,有着它历史所给与的风俗习惯,为乡民代代承袭着,牢不易破。然而,乡村社会,是整个社会的一部分,受着外面的影响。当外面势力较小时,可能其影响不甚显著,但是,当外面势力较大时,就会使乡村旧有的文化发生了很大的变化。在中国乡村社会里,为着解决疾病痛苦的要求,最初,产生了各式满足病者心理要求的神像、庙神和巫医。之后,乡村社会出现了中医,中医在乡村里发生了不同的影响。近世,西药西医的治疗法,从西洋传入中国,初由都市而镇甸,继由镇甸而乡村,在乡村里起了很大的作用。

志明以西医职业,在乡村里出现,并非偶然。一面由于客观上的需要,一面由于主观上的努力,双方配合之下,使西医在乡村社会里发展起来。

人类一生中的生老病死是不能避免的现象。无论出生、死亡、疾病、与衰老,任何一种现象,社会上都安排着一套东西来应付。缺少其中任何一种东西,社会上就呈显着不均衡的状态;进而变动调适,直至再维持到一新的均衡局面。过去,在乡村社会里,村民遇有疾病,没有办法去治,在渴于减少痛苦之下,做出假想能以治病的各种人物的鬼神像,继之在庙里塑成神化人型的泥□像(注:此处字迹辨认不清)。但是,因不能完全满足病者的要求,竟将“神仙之灵”寄托在人身上,加以各种技术仪式,装出与普通人两样,于是出现了人格神化的巫医。

旧时北方萨满巫医。图片来源:新浪新闻。

这个阶段,显示村民急于寻求解决疾病痛苦方法的要求。就如同人类与其他动物,当着他们饥饿时候,各处寻找食物,非至找到食物,求得温饱,是不易安定下来的。

巫医虽然能够给病者暂时的心理上的安慰,但不能使较严重性的疾病,完全痊愈。因为应用各种技术与仪式的巫医和用科学方法治病的西医不同,巫医技术所对付的是超自然界,西医方法所对付的是自然界。但是两者也有相同之点,彼此目标相同,都有因果观念的定律并应用机械的技术。所不同者西医方法应用因果的定律和机械的技术于自然界,巫医所用的技术与仪式却应用之于超自然界。因为巫医所用的技术与仪式对付超自然界的因果观念,往往不能得到实验的结果,原因是超自然界的因果关系是人类根据错误的类比所想像创造出来。因此,不能完全满足病者的要求。至中医进入乡村,才稍能满足病者的希望,但是外科与较严重性的内科疾病,亦非中医所能医治。

西药西医的治病方法,从西洋传入中国,虽然对于许多种疾病,没有特效药品去治疗,但是各种药品,是经过科学方法实验的结果。同时,西医与中医不同,西药与西医治法,仍然继续不断的改进,而不像中医医术呈停滞不前的固定状态。西医治法,传入市镇即为市镇人接受而信赖。前八家村位于市镇的附近,受着市镇的影响。清华与燕京两大学又先后建立于本村西面只五里路的地方。两大学社会系先后在本村设立实验区,附设医药箱与卫生宣传工作,于是西药西医治病法,开始传入实验区域范围之内,附近村民,受到西药西医治法的影响。

燕京大学旧照。图片来源:凤凰网。

两校在本村设立实验区时,先经过与本村负责人员联络商讨的过程,以避免村民发生误会。这时,本村小学校长徐志明,就是负责联络的主要人物。事成以后,两校即先后设立医药箱,志明在教书余暇,帮助医药箱工作,逐渐发生兴趣,由于这种微小刺激的起始状态,产生了志明以后医业生活的大变化。志明又以其父其妹其侄,先后因病、在乡村里请不到较好的医生,终于故去。这事,使志明受了很大的刺激,促使志明立定专门学习西医的决心。

过去,志明家中富裕,但自遇战事,家产荡然一空之后,为生活计,借其父余荫,接办小学。但因收入不足,而此时志明对西医发生兴趣,故决心学习,之后,则开始行医,以补收入之不足。因此,在前八家村附近,才有了经常为村民治疗疾病的西医。

当志明西医开始行医时期,只有一部分村民来志明处治病,并未遇到何等困难。但是,志明自得友人之助,得钱购药,增加用具,并定下上午门诊,下午出诊,想扩大一些时,就遇到乡村旧有用各种方法治病的势力,因此,志明西医,便与旧有的势力,发生了竞争作用。

由于志明在乡村教育上与政治上占有地位,起着领导作用;交际颇广,说话也易为村人信服。于是志明对西药西医治病优点的宣传,得到效果。同时,对于巫医等之不能治病的缺点,也随时随地加以评论。因此,志明对西药西医治法,无形中起了宣传作用。加深了村民对西医治法的了解,同时,使村民对旧有治病的各种方法,发生了怀疑,信神信巫的风俗,日渐消减。志明配合乡人经济困难情形,少收或免收部分费用,使乡村有病即治病的人数越来越增加。这样,直接提高了村民健康的程度,间接减少了乡村人口的死亡。

西医在乡村中所起的作用,是不可否认的。志明西医,技术尚差,医理不足,是其缺点,不能完全符合村民要求。如果在乡村社会里,建立卫生制度,设立治疗所,则对于乡村四大病态之一——弱,就可以逐渐免除,使乡民慢慢臻于康乐之境地。

文字编辑:李曼祺、张一尘、吕灵

推送编辑:谷诗洁、罗影

审核:凌鹏

节选文字整理自北京大学图书馆所藏燕京大学社会学系马树茂所作论文《一个乡村的医生》。为方便阅读,在尊重历史文献原貌的基础上,将繁体均转为简体,段落亦充分划分;所有的修改不损害原意、不改变原文风格、不破坏时代通行表达习惯,部分用字与用语与今日语言习惯不同的,同样按照原文做保留处理。注释与参考文献从略。