林端(台灣大學社會學系)

摘要:長久以來,西方人對中國的看法,一直受到韋伯比較社會學裏對比中西社會與文化的影響:爲了彰顯現代西方的獨特類型,韋伯將中國作爲對比類型的傳統社會的代表,在混同文化内的比較與文化間的比較的情況下,中國傳統宗教、法律、經濟與政治等秩序的發展階段便被等同成西方中世紀的發展階段,明顯落後西方現代社會,本文以中國傳統法律爲例,嘗試對韋伯提出批判:在方法論上,指出了他的比較法律社會學裏二元對立式的理念型比較(“形式的-理性的”西方现代法律的類型←→“實質的-不理性的”中國傳統法律的對比類型)的局限;在實質分析上,立基在全球最近對清代法律與司法審判的豐碩研究成果,説明了韋伯對中國傳統法律與司法審判的看法的誤解與限制。

.png)

近一世紀以來,西方學者對中國的看法,一直受到韋伯(Max Weber,1864-1920)比較社會學(vergleichende Soziologie)裏對中西社會與文化所作的對比的影響。但是引用他的觀點的人,常常忽略了韋伯的比較社會學研究的特定目的(彰顯現代西方社會的獨特性),忘掉了其研究本身即需謹慎仔細的爬梳與整理。經過長期的思考研究之後,本文作者曾經在《古代中國的儒家倫理與支配的正當化——韋伯比較社會學的批判》一書中,對韋伯比較社會學的特點與局限作了扼要的歸納。進一步來看,他的比較社會學的研究方法運用在各種實質社會學的分析之上,其中以宗教與法律兩個領域最爲明顯,分别建構了他的比較宗教社會學與比較法律社會學。本文將以他的比較法律社會學爲主要討論的對象,至於比較宗教社會學的部分,則留待他日另以中文討論之。

首先要説明的是,他的比較社會學具有下述三大特點:

(一)它是雙重的比較(doppelter Vergleich)分析:文化内的(intrakulturell)與文化間的(interkulturell)比較分析。文化内的比較分析,主要涉及的問題是究竟西方如何成爲現代西方(發展史的問題,entwicklungsgeschichtliche Frage)?文化間的比較分析,主要涉及的是“非西方”與“西方”的對比問題(類型學的問題,typologische Frage)。

(二)它是多角度的比較(mehrdimensionaler Vergleich)分析:透過其“選擇性的親近” (Wahlverwandtschaft)的方法,在各個不同的發展階段裏,在法律秩序的面向與宗教秩序、經濟秩序、政治秩序(支配)等面向之間,存在一種選擇性的親近關係。舉例來説,在西方現代社會中,介於實定法(形式的-理性的法律,formal-rationales Recht)與基督新教倫理(主要是清教徒倫理,puritanische Ethik)、資本主義企業(形式的-理性的經濟企業,formal-rationaler Betrieb)、法制型支配(形式的-理性的國家官僚制,formal-rationale staatliche Bürokratie)之間,存在一種“選擇性的親近”關係。

(三)但是韋伯的文化分析,常常混淆了他的“文化内的”與“文化間的”比較分析,以致其分析的結果無可避免地産生一種“規範性的歐洲中心主義”(normativer Eurozentrismus),離開了它原本具有的“啓發性的歐洲中心主義”(heuristischer Eurozentrismus)的立場。如此一來,非西方社會的發展階段(即使韋伯不是有意如此),便一步步被等同於西方現代社會發展階段的前期,形成落後於西方社會發展的現象。

與本文息息相關的是,韋伯認爲,介於傳統型法律秩序(實質的-不理性的法律)、傳統型經濟秩序與傳統型政治秩序之間,亦存在一種選擇性親近關係。這不僅對帝制中國適用,而且也適用於西方中世紀的封建侯國與教權國家。其分析結果便是:帝制中國與西方中世紀皆是傳統型的社會,都擁有傳統型法律秩序(實質的-不理性的法律)及其相因應的傳統型經濟秩序與政治秩序(傳統型支配,家産制與教權制)。中國傳統法律、經濟與政治等秩序的發展階段便被等同成西方現代社會法律、經濟與政治等秩序發展階段的前期,形成落後於西方社會發展的現象。

指出韋伯比較社會學這三大特點後,我們將焦點集中在他的比較法律社會學之上,説明他混淆“文化内的”、“文化間的”不同比較分析角度的問題。爲了彰顯西方現代形式的-理性的實定法與司法審判的特性,他一方面把西方傳統社會的法律與司法,另一方面又把中國傳統社會的法律與司法作爲對比的對象(對他而言,它們皆有實質的-不理性的特性),並將後兩者等同看待。本文希望釐清它們之間的分際,藉着對韋伯比較法律社會學的批判,嘗試説明中國傳統社會的法律與司法固有的意義。在方法論上,指出了他的比較法律社會學裏二元對立式的理念型比較(西方現代法律的類型←→中國傳統法律的對比類型)的局限;在實質分析上,立基在全球各地(美國、日本、台灣、中國、德國等)最近對清代法律與司法審判的豐碩研究成果,説明了韋伯對中國傳統法律與司法審判的看法的誤解與限制。

文章的最後,我們認爲,韋伯的比較法律社會學儘管對中國傳統法律與司法有諸多誤解,但它的概念與分析方法,卻也提供了我們對後者作分析的一個借鏡作用(Spiegel-Funktion),是不可或缺的預備性的工作,我們可藉着對它的分析、批判與修正等,提出我們自己對中國傳統法律與司法的分析來。這一篇論文就是這様的嘗試之作。

.png)

1 理念型地建構西方法律發展史

韋伯的整個社會學研究主要是爲了彰顯西方文化發展的獨特性(Eigentümlichkeit)而進行的:何以只有在西方,出現了逐步遞增的理性化與知識化(Rationalisierung und Intellekturalisierung)的現象?同樣的,他的法律社會學也是爲了强調西方法律的此一特性:西方法律朝向一個形式的-理性的(formal-rational)秩序的發展,是西方全面理性化過程的獨特性指標之一,爲甚麼只有在現代西方的部分地區,一時地朝向一個首尾一貫的“法律邏輯化”(Logisierung des Rechts)呢?透過理念型的發展建構(idealtypische Entwicklungskonstruktion),韋伯把西方法律發展史劃分成若干類型化的階段:

法律與法律手續[亦可譯成法律過程,Rechtsgang]的一般性發展,按照理論上的“發展階段”來加以區分,是從“法律先知”(Rechtspropheten)進行的卡理斯瑪式的天啓法(charismatische Rechtsoffenbarung),到法律名望家(Rechtshonoratioren)的經驗式的法律創造(Rechtschöpfung)與法律辨認(Rechtsfindung,指的是應用法律於案例之上)[即預防法與先例法],進一步到西方的世俗的最高統治(weltliches Imperium)與教權政治力量(theorkratische Gewalten)的强加式的法律(Rechtsoktroyierung),最後到由受過法律專業培訓的人[專業法律人,Fachjuristen]執行的系統化的法律規章(Rechtssatzung)與合乎專業的、立基在文獻與形式邏輯的訓練之上的“司法”(Rechtspflege)。在此,法律的形式特性的發展,從初民法律手續裏巫術制約的形式主義(Formalismus)與天啓制約的不理性(Irrationalität)的結合,間或透過教權政治或家産制所制約的實質的與不形式的目的理性(materiale und unformale Zweckrationalität)的迂迴道路,到日愈增加的專業化的法律的、亦即邏輯的理性與系統性,且藉此發展到——先從純粹外在觀察來説——法律日愈邏輯昇華與演繹的嚴謹,還有法律手續日愈合理的技術。

韋伯進一步補充説明,這是理論建構出來的法律理性的發展階段,與歷史事實有所差異,他强調的是(西方)法律理性最普遍的發展特色:

在此,理論上建構出來的理性階段,在歷史的真實(Realität)裏,既不是通通正好按照理性發展程度的先後順序,也不是處處存在着所有階段,甚至在西方也是如此,或者今天也是如此。此外,形成法律的理性化的方式與程度的原因,在歷史上——正如我們簡短描述裏顯示出來的——是十分不同的,這一切在這裏都特别加以忽視,爲的是確認最普遍的發展特色來。

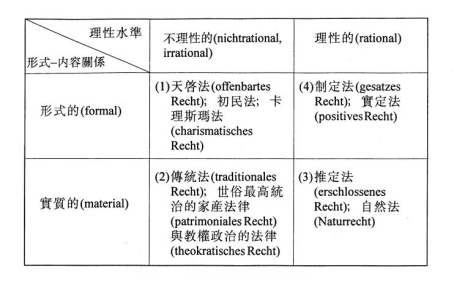

所以這是一種理論上的、理念型的西方法律的發展建構,韋伯使用兩組概念的對比,亦即形式的與實質的(formal←→material)跟理性的與不理性的(rational←→nichtrational,irrational),然後作排列組合,對西方法律的發展,作了理念型的分析。我們可以用一個圖表將韋伯理念型的西方法律發展建構整理如下:

原文附表

對韋伯而言,理念型地來分析西方法律發展史,其過程就是從(1)到(4)逐步形成形式的-理性的(formal-rational)現代西方法律。在(1)與(2)的階段裏,法律都有不理性的特質,因爲在法律創造與法律辨認之時,並未使用抽象的規則:在(1)天啓法的階段裏,使用的是異於理性的方法如神喻(Orakel)、神判(Gottesurteil)等直觀的形式主義作判準,來判斷合法或非法,有罪或無罪,所以韋伯稱它是一種形式的-不理性的法律(formal-nichtrationales Recht);而在(2)傳統法裏,是一種實質的-不理性的法律(material-nichtrationales Recht),具體的倫理的、政治的或感覺的評價,在每個例子裏起作用,因具體的人、具體的個案而異,類似所羅門王智慧式的判決;

而在(3)與(4)的階段裏,它們都是理性的法律,因爲使用抽象的規則來作爲法律創造與法律辨認的手段:在(3)的推定法的階段裏,是一種實質的-理性的法律(material-rationales Recht),是法國大革命主張的自然法,超越法律之外的普遍性準則(倫理的、功利主義意義的假設)衝破了形式上的決定;而在(4)的階段裏,法律發展到形式的-理性的階段,法律之外的準則終於被一一克服,其影響被逐步排除在法律創造與法律辨認的過程之外,法律内在的邏輯形式主義(logischer Formalismus)取得了最後的主導地位。

2 形式的-理性的法律

在此,韋伯並不是爲了專談西方法律發展史而作這樣的概念建構,相反的,他認爲西方法律朝向一個形式的-理性的秩序的發展,是西方獨有的全面理性化過程的重要指標之一。在西方法律的理性化的過程裏,韋伯雖然注意到有形式的理性化(formale Rationalisierung)與實質的理性化(materiale Rationalisierung)兩種趨勢,但是他特别强調前者的重要性,有關後者的分析相當有限,類似他的法律社會學的殘餘類屬。

爲了彰顯現代西方現代理性化(其實主要是形式的理性化)的獨特性,他建構了介於現代資本主義、現代理性國家(Anstaltsstaat)與現代實定法(positives Recht)之間選擇性親近的關係,亦即西方社會特有的形式理性化的過程,不只是在經濟秩序(形式的-理性的企業)出現,而且在政治秩序(形式的-理性的國家官僚體系)與法律秩序(形式的-理性的法律,formal-rationales Recht)也有所表現。在此,具有高度“可預計性”(Berechenbarkeit)特徵的形式理性(formale Rationalität)扮演關鍵性的角色。

而形式理性,它符合且立基在目的理性的行動(zweckrationales Handeln)之上,其可預計性主要指的是爲了貫徹任選的目的,選擇必要的正確的手段的問題。對韋伯而言,一個法律可以在極爲不同的方向是“理性的”,端看法律思想(Rechtsdenken)的拓展採取哪些理性化的方向而定。而法律思想可透過兩種途徑,將法律加以理性化:概括化(Generalisierung)與系統化(System-atisierung)。

所謂概括化指的是:把對判決個案有決定性的原因歸納在一條或多條“原則”(Prinzipien)之上,這就是“法規”(Rechtssätze)。韋伯認爲,系統化的各種形式都是較後期的發展,它指的是:建立所有由分析所獲得的法條的聯繫,使它們相互之間組成一個邏輯上清楚的,即本身邏輯上毫無矛盾的,且尤其是原則上無漏洞的規則系統(lückenloses System von Regeln),亦即一切可以想像的事實在邏輯上都必須可以被包容在一個它的規範的名下,否則的話,它們的秩序就會失去法律的保障。綜而言之,這意味着先將事實問題(Tatfrage)與法律問題(Rechtsfrage)作區分,然後從兩方面將法律問題理性化:一方面,它力求明確的概括的事實特徵與明確的概括的“原則”;另一方面,它力求將這兩者作明確的配合。唯其如此,法律工作者作出一個具體的法律判決時,是“可預計地”應用一個抽象的法規在一個具體的事實之上。

法律發展如此形式化、理性化之後,在實定法的階段,法律秩序在整個社會中獲得一個獨自的、與其他社會秩序劃分開來的存在(Dasein),法律規範與其他社會規範之間嚴格區分開來,法律秩序由其它社會實存逐步獨立自主化(Verselbtändigung),形成一種專家(法律人,Jurist)的法律。韋伯强調獨立自主的、形式的-理性的實定法的特性,是與當時德國法學思潮息息相關的。法學科班訓練出來的韋伯,處在“德國歷史法學派”(deutsche historische Rechtsschule)發展過程中,選擇講究法律抽象化、概念化、邏輯化的、實定化的“羅馬法學派”(Romanisten)與“概念法學”(Begriffsjurisprudenz)類似的立場,强調法律實定主義(Rechtspositivismus),嚴格區分研究法律“實然”(Sein)面的法律社會學與研究法律“應然”(Sollen)面的法律釋義學(Rechtsdogmatik,狹義的法學),反對持相反立場的、强調法律不能完全脱離歷史與社會脈絡、法學不能自外於史學與社會學的“日耳曼法學派”(Germanisten)與“自由法學”(Freirechtslehre)。

在這樣的學術背景下,韋伯心目中形式的-理性的實定法的特徵,與概念法學的主張没有多少差别,他認爲西方大陸法系(羅馬-日耳曼法系)發展出來的普通法的法學(gemeinrechtliche Jurisprudenz),其形式達到方法論的理性的最高階段(Höchstgrad methodologischer Rationalität),具有下列特點:

(1)任何具體的法律判決都是把一條抽象的法規“應用”到一個具體的“事實”之上;

(2)對於任何具體的事實的判決,都必須是運用法律邏輯的手段,從現行的抽象的法規所得出來的;

(3)因而,現行的、客觀的法律是法規的一種“無漏洞的”系統的體現,或者本身潛在地包含這種系統,或者它本身必須是被看作是針對法律應用(Rechtsanwendung)的目的而設的這種系統;

(4)法學[概念]上不能理性地“建構”者,在法律上也要當作無關的東西;

(5)人們的共同性行動(Gemeinschaftshandeln)必須完全當作“應用”或“實行”法規來加以解釋,或者反之,[當作] “違反”法規來解釋(史丹木勒,Stammler尤其是代表這種結論,儘管不是明白表達的),因爲與法律系統的“無漏洞性”相符合的是:“法律的井然有序”也是所有社會事件的一個基本範疇(eine Grundkategorie alles sozialen Geschehens)。

韋伯研究這種(他認爲是)西方所獨有的形式的-理性的法律,並不是純法學式認識興趣(juristisches Erkenntnisinteresse),相反的,這是他彰顯整體西方文化獨特性的一環,他把它擺在一個我們前面提到的理念型的發展建構之中。首先從文化内的比較來看,在西方文化發展史上,一方面,其貫時性的(diachronic)意義是:這個階段的法律類型相對於前些階段的法律類型(尤其是相對於西方中古社會的實質的-不理性的法律——傳統法),具有較高、甚至是最高的可預計性。另一方面,其共時性的(synchronic)意義是:介於現代資本主義、現代理性國家與現代實定法之間,具有明顯的選擇性親近的關係,它們都具有高度的形式理性化的特質,都有高度的可預計性。在這裏我們先來處理他的共時性意義,再回過頭來談它的貫時性意義。

3 “形式的-理性的”法律的共時性意義:西方現代社會中的法律秩序與其它社會秩序之間的選擇性親近關係

前面說過,爲了彰顯現代西方現代理性化(其實主要是形式的理性化)的獨特性,韋伯建構了介於現代資本主義、現代理性國家與現代實定法之間選擇性親近的關係。亦即西方社會特有的形式理性化的過程,不只是在經濟秩序(形式的-理性的企業)出現,而且在政治秩序(形式的-理性的國家官僚體系)與法律秩序(形式的-理性的法律)也有所表現。在此,具有高度可預計性特徵的形式理性扮演關鍵性的角色。

先以法律秩序與經濟秩序之間的選擇性親近爲例來説明。跟許多法律社會學家一樣,韋伯探討法律的社會基礎的問題時,常常談的是“私法”(Privatrecht)(民法)與“民事訴訟法”(Zivilprozeßrecht)的問題,而這兩種法律與經濟秩序關係至爲密切。韋伯在許多不同場合强調形式的-理性的法律對現代形式的-理性的資本主義的重要性,甚至是其前提(Voraussetzung)之一。

形式的-理性的法律對現代資本主義的經濟生活具有的意義可從兩方面來加以説明:它的相當高的可預計性與它在内容上的預防能力(尤其是對契約自由的保證)。其中尤以可預計性最爲重要:“工業的資本主義必须指望法律秩序的功能的穩定性、安全性與求實性(Stetigkeit,Sicherheit und Sachlichkeit),亦即法律辨認與行政理性的、原則上可預計的特性。否則,便會缺乏那些對大資本主義的工業企業不可或缺的可預計性(Kalkulierbarkeit)的保證。”換句話説,現代西方法律運作的像技術性的手段,具有高度的可預計性,是現代西方工業的、企業的資本主義必不可少的支柱。它提供了每個參與經濟活動的目的理性的行動者一個明確的遊戲規則,讓他可以計算自己的運作空間、法律後果與行動機會。

這種可預計性被韋伯當作現代西方社會的特徵,它體現在生活的各個領域裏,將整個世界除魅化(entzaubern)。在現代法律秩序如此,在現代經濟秩序如此,在現代政治秩序,亦即理性國家與其“官僚制”(Bürokratie,或譯爲“科層制”)之中亦是如此。現代理性國家是透過官僚制來行使支配(Herrschaft),韋伯稱之爲法制型支配(legale Herrschaft)或官僚型支配(bürokratische Herrschaft)。

現代官僚制是專家化、技術化的組織,立基在形式的-理性的實定法的基礎上,換句話説,它也具有明顯的形式理性化的特徵,擁有高度的可預計性。在此,介於形式的-理性的法律秩序(實定法)與形式的-理性的政治秩序(官僚制支配)之間,同樣存在一種選擇性的親近關係。韋伯同樣用“機器”(Maschine)來形容形式的-理性的法律與形式的-理性的官僚制,並不是偶然的,因爲對他而言,它們具有相同的特徵,他用來描述現代官僚制的特性如下:

官僚制組織之得以有所進展的決定性因素,永遠是其比其它形式的組織更具有純粹技術上的優越性。拿發展成熟的官僚制機構跟其它形式的組織來比較,其差别正如機器生産方式與非機器生産方式的差别一樣。精準、迅速、明確、熟悉檔案、持續、謹慎、統一、嚴格服從、防止磨擦以及物資與人員費用的節省,所有這些在嚴格的官僚制行政(尤其是一元式支配的情況)裏達到最理想狀態……

韋伯描述現代法律的特徴則也是類似的:“……它[現代資本主義]所需要的是,是可以像一部機器來作預計的一種法律。”韋伯認爲,經濟史上,這兩者的結合,(起碼是)間接促進現代工業資本主義的發展。換句話説,這些都具有形式理性化與可預計性特徵的法律秩序、政治秩序,它們與同樣具有這些特色的經濟秩序之間,的確存在着選擇性親近的關係。在有些論述裏,韋伯甚至强調西方企業資本主義與官僚機構對西方現代法律體系的決定性作用:

我們現代西方法律的理性化是由兩股力量並肩運作而造成的。一方面,資本主義關心嚴格的形式法律與法律手續[司法程序]。它傾向使法律在一種可預計的方式下運作,最好就像一具機器一樣。另一方面,集權國家的公務系統之理性化,導致法典系統與同質性法律必須交由一個力圖爭取公平、地方均等之升遷機會的、受過合理訓練的官僚體系來掌理。只要這兩股力量缺乏其一,便無法産生現代的法律體系。

4 “形式的-理性的”法律的貫時性意義:西方現代社會中的法律←→西方傳統社會中的法律

如前所述,現代社會中的實定法是一種專家的法律,它提供了同樣是專家組成的官僚制依法行政的基礎。反過來説,專家組成的官僚制的健全發展,同樣提供了現代專家的法律與司法審判的基礎。易言之,它們之間的選擇性親近的關係,具有互爲基礎的特質。一方面,在西方社會生活多面向的形式理性化的浪潮裏,法律逐漸取得相對自主的地位,從政治、宗教與倫理道德等的意識形態的限制中走出自己的道路,司法審判組織專家化,從教權政治與封建君侯的行政組織獨立出來,司法官與行政官區分開來,行政官不再負責審判,而由司法官專其責。另一方面,在現代社會中,行政組織的官僚們(他們是專業的行政官吏),跟法律與司法組織的官僚們(他們是專業的法律與司法官吏——法律人),在功能上既相互區分又相互倚賴。

韋伯寫道:

具體而言,只有官僚制才爲一個合理的法律——以制定法(Gesetzen)爲基礎,經概念性系統化而形成的,一直到晚期羅馬帝國時期才首次以高度洗練的技術創造出來——的執行,亦即判決(Rechtsprechung)提供了基礎。中世紀時,羅馬法的繼受(Rezeption)是與司法的官僚化(Bürokratisierung der Rechtspflege)攜手同行的:受過理性訓練的專業人員(Fachspezialistentum)取代了舊式的、束縛於傳統或不理性之前提的判決過程(法律辨認)。

在這裏,韋伯對比了專家化的、形式的-理性的司法與判決與業餘化的、實質的-不理性的司法與判決,這是更大的對比(西方現代法律←→西方傳統法律)裏重要的一環,畢竟法律的實際運作是由其承載者(Träger,法律工作者、法律人)來執行的,韋伯進一步説明這種現代與傳統司法與判決的對比:“基於嚴密的形式的法律概念(streng formale Rechtsbegriffe)的基礎之上的判決過程(法律辨認),正正相對於一種受傳統束縛的判決過程(法律辨認)。”

相對於西方現代社會中的法官要依無漏洞的、具高度可預計性的實定法來判決,受傳統束縛的法官的判決依據是其它的方法。西方傳統社會中的司法審判,韋伯用一個理念型“卡迪審判”(Kadijustiz)來刻畫它。韋伯如此引用一個非西方傳統社會中的司法制度來描繪西方傳統社會的司法制度,已爲他混同“文化内的比較”與“文化間的比較”這兩個不同層次的問题留下伏筆,我們會在下面作進一步的説明。

卡迪(Kadi)原來指的是回教國家的法官,卡迪制度即是回教國家的重要司法制度之一,是在倭馬亞王朝(中國古稱白衣大食,661-750)時代向外軍事擴張之下發展出來的:卡迪原是部隊負責禮拜儀式、指導宗教生活、排解士兵之間的糾紛的官吏,由各地總督任免,是他的行政副手,到該王朝末期,逐漸由熟悉宗教與法律事務的人來擔任,卡迪制度才日益成爲一種司法制度。當時的統治者重視王權,財政、軍事、行政、刑法等“公法”領域,掌握在他們手中,而在“私法”(民事法規)方面,則由各地彼此並不一致的宗教司法制度(卡迪制度)來負責。

具宗教司法意義的卡迪制度之所以呈現出多元而不統一的風貌(用法律社會學家的術語可稱爲“法律多元主義”,Rechtspluralismus),主要是兩個因素促成的:一是它的法律規範因時因地制宜,宗教法規的實體並非國家制定的,而是在各地風俗習慣的基礎上逐漸發展出來的,地域的差别使宗教法規多元化,卡迪依據它而來斷定民事糾紛的是非曲直,這裹判的跟那裹判的可能不同;另一方面,法官斷案具有隨意性的特徵,《古蘭經》雖爲執法的最高依據,但是如何從有限的經文的律例中找到適當的條文,全憑卡迪個人的詮釋與應用,他的學識與虔誠的程度,直接影響到他對每個個案的法律辨認與判決,在他之上,也没有複審法院來負責把關。

長期發展下來,到了中世紀,卡迪制度進一步複雜化、分殊化,但是在廣大回教徒心目中,卡迪最爲真主法律的監護者,具有偉大、高尚、莊重無比的尊嚴,堪稱他們的“父母官”。正是這樣的特點,被韋伯建構成傳統社會法律與司法的理念型,不僅對西方傳統社會適用,而且也對非西方(如回教、中國等)傅統社會適用。

對韋伯而言,“卡迪審判”意味着基於某種(法律外)的具體倫理的、或其它實踐的價值判斷所作的、非形式化的、不受法規束縛的判決,它完全没有理性的“判決理由”(Urteilsgründe),純粹是根據具體的價值判斷。具體的、非形式的、實質公道的、倫理的考量超越了形式的、理性的法條規定與法律手續。韋伯非常寬泛地把西方傳統社會的專權君主的“王室審判”(Kabinetsjustiz)、教權政治或家産制君主的審判、古雅典的“人民法庭”(heliaia)審判、革命法庭審判、陪審制審判等等,都包括在這種審判類型之下,因爲它們都不是將一般性、概括性的法規適用在某一個事實之上,而是取決於裁判者對一個具體案例的公正感與價值判斷。這種法律是非專家的法律,業餘的法律人(Laien-Juristen)擔其綱,既具實質的價值訴求,又具不理性的判斷,所以是“實質的-不理性的法律”。

韋伯認爲,在西方社會理性化的過程裏,法律一步步由這種傳統法律階段、經由法國大革命後的自然法階段而發展到現代的實定法階段的時候,其它非西方社會的法律還在原地踏步,停留在此一階段,中國傳統社會的法律也不例外。於是,問題意識便由“文化内”的比較轉到“文化間”的比較來。但對他而言,這兩種比較息息相關,韋伯在文化内的比較之外,希望藉着文化間的比較的補足,進一步强化他對西方現代社會法律的特殊性的刻畫與描繪工作。

.png)

韋伯想要説明的是,從文化間的比較來看,相對於其它非西方社會的法律(譬如中國傳統法律),西方現代社會這種類型的法律,亦即具有高度形式理性化的、高度的可預計性的實定法,是西方社會所獨有的,是現代西方之所以成爲現代西方的重要指標之一。在這種問題意識與認識興趣之下,韋伯眼中的中國傳統法律恰成西方現代法律的“對比類型”(Gegentypus),爲了使他的原有類型(西方現代法律)的特性更加清楚,中國傳統法律作爲對比類型,與前者相反的地方被刻意地挑出來,使前者的原有類型在强烈對比下益形清晰透明。

本來是一種“啓發式的歐洲中心主義”的企圖,爲的是説明西方現代法律的特色,但在説明的過程中,他卻將中國傳統法律的特質等同西方傳統法律的特質(都是非專業的“實質的-不理性的法律”、都是“卡迪審判”),他的比較法律社會學便逐步走入了歧途,落入不自覺的“規範式的歐洲中心主義”的陷阱。當西方法律已經發展到“形式的-理性的”現代法律階段時,中華帝國的法律一直到清末都停留在“實質的-不理性的”傳統法律的階段,跟西方中古時期家産制法律相類似;換句話説,停留在西方法律的發展的傳統階段,嚴重落後於後者。

韋伯對中國傳統法律與司法審判的描述分散在幾本書中,我們嘗試將它整理成下列的重點:

(1) 官民各有所司

他首先注意到龐大的中華帝國在統治上的困難,帝國行政力的微弱,促成公權力僅及於市鎮與縣衙門,鄉村地區則是氏族(Sippe)、鄉黨自治的情況,官民各治其事,自上而下家産制統治遭遇到自下而上的氏族與村落的抵制:“事實上,皇權的官方行政只施行於都市地區和次都市地區……出了城牆之外,行政權威的有效性便大大受到限制。因爲除了勢力强大的氏族本身之外,行政還遭遇到村落組織的自治體之對抗……‘城市’就是官員所在的非自治地區;而‘村落’則是無官員的自治地區。”在此前提下,中華帝國的法律與司法的實際運作就是在官方與民間各有所司、既合作又有對抗的情形下進行。

(2) 自治的氏族、村落與法律的實際運作:以家父長制的氏族親屬關係爲準

在都市的縣衙門以下的鄉村地區,基本上是一種自治領域。韋伯認爲,在西方中世紀早已銷聲匿跡的氏族,在中國的力量相當强大,它藉着祖先崇拜凝聚人心,除了是經濟上、政治上的結構基礎外,在法律與司法上也具有重要意義:“……[祠堂]除了祭祀的設備外,通常還有一塊書寫着氏族所公認的道德法規(Moralgesetze)的木板,因爲氏族有其無可置疑的權力爲其成員立法——此一權力不止具有超越法律(prater legem)的效力,並且在某種情況下,甚至是在宗教慣習的問題上,還具有抗拒法律(contra legem)的效力。”

血緣的氏族團體與地緣的村落團體犬牙交錯,有時鄉村社會就是氏族的聯合,村長通常來自最大的氏族,氏族與村落共同建構了鄉村社會的社會基礎。正如祠堂與氏族息息相關,村落與村廟(地方公廟)也不可分,廟宇的社會意義包括法律功能:

……村廟是[村落]主要的代理人,因爲中國的法律及農民的思考方式裹自然没有任何“法人”(Korporation)的概念……廟宇的管理職務主要是由村落族長負責,他們也以賦役提供廟宇財政所需……行政當局並不認可法人及其代理者的合法性,並且只承認名門望族是村落的唯一代表者。不過,名門望族反而以“廟宇”的名義行事,至於“廟宇”則透過他們爲村落締結契約。“廟宇”擁有小官司訴訟的裁判權,並且往往獨攬了各式各樣的訴訟。只有牽涉到國家利益時,政府才會加以干涉。人民信賴的是廟宇的裁判,而不是國家官方的法庭……由於有廟宇,村落在法律上與事實上都具有地方自治團體(Kommunalkörper)的行動能力,這是“城市”無法做到的。事實上,村落——而非城市——才是有能力保衛其住民之利益的防禦團體。

.png)

陳家祠照片,圖片來源:微信公眾號:廣東民間工藝博物館。

村廟福善堂的大殿照片,圖片來源:微信公眾號:看見建瓯。

當然,政府無法完全對這種非官方的自治體(inoffizielle Selbstverwaltung)放心,便以保甲制度來監管之,地保負有治安、監視罪犯與秘密幫會的官方責任:“……國家必須顧慮的勢力,是隱身村落行政背後的氏族長老,他們可能會有一種秘密裁判(Veme)的功能,在發生衝突的時候,可能具有危險性……軟弱的農民,經常處於‘光棍’……專横的擺佈之下……實際上,農民是在光棍所組織的無産村民控制之下。”但官方的控制的成效是有限的,自治的氏族與村落組織聯合構成韋伯所謂的中國式的鄉村社會的“民主制”:

在實際上,此種侵越政權而被加以容忍的自治體——一方面是氏族,另一方面是村落貧民組織——在很大的程度上與家産制的官僚政體相對抗,官僚體制的理性主義所面對的,是一個堅定的、傳統主義的勢力之對抗……此一嚴格的家父長制氏族的鉅大權力,事實上是中國受到多方討論的“民主制”之擔綱者,它與“現代的”民主制並無絲毫共通之處。它所體現的毋寧是:1.封建身分的廢除;2.家産官僚體制行政的疏放性;3.家父長制氏族完整的活力與無所不能。

這個類似費孝通筆下的“鄉土社會”,是以面對面的血緣地緣的初級關係(primary relationships)爲基礎的,韋伯認爲具有劃分對内道德與對外道德的二元性(Dualismus zwishen Binnen-und Außenmoral),即區分自己人(我群)與陌生人(他群),面對他們的行事準則是明顯不同的。

於是,在社會生活的各領域内,以家父長制的氏族親屬關係爲準的關係模式制約了人們的生活方式,處處考慮具體對象個人的身分與關係(in Ansehung der Person),是一種“個人關係化”(Verpersönlichung)的現象:在宗教生活上,祖先崇拜與村廟是重心;在政治領導上,是家父長制(Patriarchalismus,或譯父權制)式的支配;在經濟活動上,連工商業較發達的都市裏,離鄉背井的市民仍主要是氏族的成員,而非西方意義的“市民”,行會則發展成擬親化的團體;而在法律與司法的實際運作上,也是家父長式的審判(patriarchale Justiz),由氏族長老作裁判(這其實也就是前面提到的“卡迪審判”的一種類型)。

這是前述韋伯比較社會學的第二個特點的體現,它是多角度的分析,在中國傳統鄉村社會中,介於宗教、政治、經濟與法律等諸秩序之間,具有一種“選擇性的親近”的相關性,立基在孝道(Pietät,或譯恭順)原則之上的氏族親屬關係,全面地制約了人們的這些生活秩序。

韋伯對中國傳統社會的整體分析,不會僅限於小傳統的、民間的鄉村社會,他進一步將眼光轉向大傳統的、中華帝國的官方機構。結果他發現,這種介於諸社會秩序之間的“選擇性親近”的相關性,同樣也在後者出現,只不過隨着機構的擴大化,官方機構比氏族與村落複雜,所以“家父長制”變化成“家産制”(Patrimonialismus,或譯“世襲制”),如家父長制的支配與法律發展成家産制的支配與法律,但是後者同樣立基在孝道原則之上,與氏族親屬關係仍然息息相關。

(3) 中華帝國的行政與法律:家産制的行政與法律

韋伯認爲秦漢以後,大一統的中華帝國雖然幅員廣大,但是仍然不脱家産制的色彩,是一種典型的“家産制國家”(patrimonialer Staat)。所謂家産制國家指的是:“當君侯以一種人身的强制,而非領主式的支配,擴展其政治權力於其家産制之外的地域與人民,然而其權力的行使仍依循家權力的行使方式時,我們即稱之爲家產制國家。大多數歐陸國家一直到近世初期(甚至在此之後),仍保有相當顯著的家産制性格。”

對韋伯而言,家父長制支配與家産制支配指涉的都是與現代西方“理性的官僚制支配”相對的“傳統型支配”,是後者的一種(亦即家父長制支配與家産制支配都是傳統型支配的次類型);同樣的,家父長制法律與家産制法律也都是“傳統型法律”的次類型。值得注意的是,韋伯在此一貫地混同“文化内的比較”與“文化間的比較”這兩個層次,他的傳統型社會同時可指涉西歐與中國,(傳統型社會的)家産制國家也可包括這兩者,(傳統型社會的)家産制法律亦然,這點對我們本文的分析相當重要。

確立了這樣的定位後,韋伯認爲中國傳統社會的行政、法律與司法,在在都具有家産制的色彩:

在家産制的國家裏,行政與“法律辨認”[將法律適用在審判案例之上]的家産制性格所造成的結果是:一個被根深蒂固且具神聖性的傳統所蟠踞的王國、一個帝王具有絶對自由裁量權(die absolut freie Willkür)與恩寵的王國……工業發展所必須的理性的、可預計的行政與法律機能,並不存在。舉凡在中國、印度、伊斯蘭、或一般而言理性的法律創制與辨認未能獲勝的任何地方,“自由裁量高於一般法”(Willkür bricht Landrecht)的命題是通用的。

然而這樣一個命題(自由裁量高於一般法)並没有像西方的中世紀那樣,由城市自治與身分特權或利益團體所推動確立,並受到保證而促成西方資本主義式的法律制度之發展。相反的,這種帝王的自由裁量權,具有家産制的特色,在實際的司法審判上,容易被法律外的倫理考量所左右,重視的是實質的正義公道(materiale Gerechtigkeit),而非形式上的法律規定。帝王重視倫理教化對法律運作有相當影響,其結果是:“皇帝所頒布的行政令諭,大抵上和西方中世紀的教皇敕令中所特有的訓誨形式相吻合,並不是法律的規範,而毋寧是法典化的倫理規範,並具有高超的文學素質……總之,司法行政大致上仍停留在‘卡迪’審判,或者‘王室’審判的程度上。”

由帝王以下,他所任命的行政與司法官吏也是如此:

雖然在形式上財税與司法的秘書[師爺幕友]的二分,但行政與法律辨認[司法]實際上並未分離。政府官員以家産制的方式,自費僱傭僕役來擔任治安與細瑣的公事。官紳行政基本上反形式主義的、家父長式的性格,是錯不了的——遇有冒犯的行爲,不需要引具體的法規加以懲罰。最值得注意的是法律辨認[司法]的内在性格。以倫理爲取向的家産制,所尋求的是實質的正義,而不是形式的法律。因此,儘管是傳統主義,卻没有任何的官方的判例集成,因爲法律的形式主義是被拒斥的,並且特别是因爲没有像英國那樣的中央法庭。官吏在地方的“指導者”[指師爺幕友],是知道先例的……。

(4) 中華帝國的司法審判:自由裁量的、不可預計的“卡迪審判”

韋伯進一步指出,家産制國家的中華帝國的官吏是非專業性的(君子不器),士大夫出任的官吏(Mandarin)是受過古典人文教育的文人,他們接受俸祿,但没有任何行政與法律的知識,只能舞文弄墨,詮釋經典;他們不親自治事,行政工作是掌握在幕僚(師爺、胥吏)之手,爲了防止官吏在地方上生根,他們須不斷三年調任一次,而且絶對不能在原籍地任職。因爲無法通曉所治州縣方言,故此無法與民衆接觸。

有這種官吏的國家,與西方的現代形式理性國家是不同的。基本上,一切均採自由放任,只有發生騷動或不妥當時,官吏才會出面干涉。在這種情形下,唯一能促成近代資本主義發展的形式理性國家是無法出現的,因爲它是以專門的官僚階級與形式理性的法律爲基礎的。這種非專業化的行政官與法官(州縣官身兼這兩者),具有明顯的“實質的-不理性的”特質,重視具體案例的實質的公道與正義,忽略實定法的形式理性與拘束性,容易流於“卡迪審判”式的自由裁量:

中國的法官——典型的家産制法官——以徹底的家父長制的方式來審案斷獄。也就是説,只要他是在神聖傳統所賦予的權衡餘地下,他絶對不會根據形式的規則,即“不考慮涉案者爲何人”(ohne Ansehen der Person)來加以審判。情形大多相反,他會根據被審者的實際身分以及實際的情況,即實際的結果的公平與妥當來判決。這種“所羅門式的”卡迪審判也不像伊斯蘭教那樣有一本神聖的法典爲依據。系統編纂而成的皇朝法令集成,只因爲它是由强制性的巫術傳統所支撑的,所以才被認爲是不可觸犯的。

換句話説,不是“不考慮涉案者爲何人”,相反的,中國法律與司法的運作,韋伯認爲恰恰是建立在“考慮涉案者爲何人”(in Ansehung der Person)的原則之上,像所羅門王審判一樣,用倫理道德式的智慧與公正感(典型的“卡迪審判”),考慮具體個人實況,而不是根據概括的、形式的法條來判案。

英國的地方司法雖然也有類似的不理性的情況,但韋伯認爲他們還好擁有强大的律師(Advokaten)的行會,法官由其中産生,這樣的法律工作者以先例法(Präjudizenrecht)等法律手段保障了對資本主義轉移財産很重要的“契約自治”(Vertragsautonomie),也使法律運作有一定的可預計性。相形之下,没有專業律師,只有訟師、訟棍的中國傳統社會,在法律上無法爲現代意義的理性資本主義提供保證:

然而,在中國家父長裁判下,西方觀念中的律師,根本無法佔有一席地位。氏族成員裹若有受過典籍教育者,就成爲其族人的法律顧問……然而,現代發展裏所特有的理性的工業資本主義,在此一政體下,則無立足之地……[中國的]資本主義没有一種獨立於實質的個體化與自由裁量之外的司法審判,所以也就缺乏政治上的先決條件……在西方的工業裏找到其獨特據點的理性的經營資本主義,不僅因缺乏一種在形式上受到保證的法律、一種理性的行政與司法而受到阻礙,並且也受阻於俸祿的體系;而基本上,是缺乏一種特殊的心態。特别是根植於中國人的“精神”,而爲官僚階層與官職候補者所特别抱持的那種態度,最是阻礙的因素……。

韋伯認爲,這種過度重視實質公道、個案差異、自由裁量的法律與司法運作,充滿了不可預計的特性,“實質的”考量壓過了“形式的”權衡,“不理性的”一面宰制了“理性的”另一面,具有“實質的-不理性的”的特性。

(5) 缺乏個人自由權與私法的規定

這種心態是儒家倫理重視天人合一與社會關係和諧的體現,在法律與司法上則有息訟止爭的傾向,一旦有法律爭端,重視的是與自然秩序息息相關的社會秩序與倫理關係的重建,而不是當事人的個人權利與自由:

就自然法的觀點而言,没有被認可的個人自由領域。在[中國的]語文裏,没有“自由”的這個字眼……實際上,私人的物質財産所有一直是被維護得很好的一個制度。然而此一制度是在私人領域長期受到賦役義務之否定後才出現的,並且就西方的觀點而言,也没有得到保證。除此,並没有任何在法理上受到保護的“自由權”。“私有財産制度”事實上只有相對性的保障,他並没有享受到向克倫威爾對平等論者所發表的聲明裏那種具有神聖性的光輪。

.png)

清光緒六年(1880)刻本《祈州志》的卷四十一中所收錄的《勸息訟歌》,圖片來源:微信公眾號:北京大學出版社。

韋伯透過當時德國法學家柯勒(J.Kohler)等人的作品,理解到《大清律例》等成文法典的擁有一定程度的形式性:

在很大的一個程度上,法律已不再是因爲古已有之而因之妥當的規範,也不再只有通過巫術性手段才能“辨認”。就中國帝王行政而言,在制定法(Staturrecht)的大量創制上是多所致力的。與印度佛教君主的家父長式的訓誨與勸誡(雖然他們在倫理的、行政的指令上有些類似中國)相對比的是,中國的帝王行政的立法至少在原本的法律領域方面,具有相當簡明與實事求是的形式。正如柯勒所强調的,刑法在犯罪構成要件上已有相當程度的提升——將犯罪的心志(Gesinnung,動機)也加入考慮,這些制定法也有系統地匯集在《大清律例》中。

約瑟夫·柯勒(Josef Kholer,1849-1919),圖片來源:微信公眾號:法律思想。

但是,這些法律規定很少關注到個人私法領域(民法、商法等),後者卻對現代理性的資本主義發展相當重要:“在我們西方人觀點裏應列爲最重要事項的諸種私法的規定(privatrechtliche Bestimmungen)卻幾乎盡付闕如,偶爾以間接的方式出現。没有任何個人的根本‘自由權’(Freiheitsrechte)受到保證。”

韋伯强調,家産制法律追求的理想是實質的正義,而非形式的法律,其選擇性親近的經濟體制是一種傳統型的供養政策(nahrungspolitische Vorliebe)取向的經濟,其終極目標是財富分配與社會安定。財産與利得並不是純經濟的問題,它們一方面的確是與現實權衡(praktische Zweckmäßigkeit)相關的問題,另一方面卻又是個與供養群衆的社會倫理關懷息息相關的問題;這一點是跟西方現代的社會倫理大大不同的,後者源自近代形式法與實質的正義之間的緊張關係的,是一種個人主義式自然法的社會倫理。韋伯生動地舉一個中國買屋者與賣屋者的關係來説明這種中國式的社會倫理:

在中國,一個將自己住屋賣掉的人在遭遇窮困時,有時就會賴在買主家裏,如果買主不顧同胞有互助之誼的古俗,他就得擔心鬼神作祟;因此,貧窮的賣主即可不付房租强行搬入原屋居住,這樣一種性質的法律,是無法實行資本主義的。資本主義需要的是一種有如機械般可以預計的法律。禮儀的、宗教的、巫術的觀念都得清除掉。

相對於中國,在西方,在擁有形式的法學思想的羅馬法決定性影響下,原本具有“卡迪審判”式功利的及公道原則考量的教權政治或世俗專制主義(如普魯士的腓特烈大帝)的司法,被重視形式原則的專業法學家所逐步改造:最後,形式法學即透過羅馬法的繼受摧毁了原有的實質的原則。

(6) 缺乏專業法學教育與專業法律人階層

對韋伯而言,羅馬法的繼受,一方面在法律上與司法上促成了形式化與理性化,另一方面也使專業的法學教育與專業的法律人階層在歐陸生根。學者研究顯示,專業的“法律人”(Juristen)在一四○○至一五五〇年間,逐步取代業餘者(Laien),在大學裹研習羅馬法、取得法學博士成爲法務工作者的前提下,新的專業法學教育、新的專業法律人階層宣告確立。

相對於此,數千年來自行發展的中華帝國的法律,並没有相類似的歷史發展。如前所述,韋伯指出帝國的官吏是行政官兼司法官,受的是人文式的教育,君子不器的理想追求的是通才式的“文化人”(Kulturmensch),而非專才式的“職業人”(Berufmensch),没受任何專業法學訓練之下出任縣官,對於與斷案相關的律例等法律知識與司法程序,完全倚賴非正式的刑名師爺。在這種情形下,專業法學教育不被重視,既不像歐陸大學裏有完整的法學課程,也不像英國具有龐大的律師行會(法官由律師産生),負責專業法律人才的訓練。

.png)

英格蘭法庭場景,圖片來源:搜狐。

缺乏專業法學教育的同時,也出現缺乏專業法律人階層的情形。作爲西方的對比類型,韋伯在此充分意識到中國法律與司法制度的非正式的、不夠形式化的特質,居上位判案的正式的官吏没有法學訓練,在旁輔佐的非正式的師爺卻以熟悉刑名律例來主控司法審判的實際運作。

但是,刑名師爺具有非正式性質,他是縣官的私人秘書與機要人員,並未納入編制,隨官員四處遷徙,無法形成一個團結强大、人所公認的法律人階層。同樣的,因爲没有西方式的辯護制度,所以訴訟代理人也無法形成自成體系的律師階層(類似英國那樣龐大的律師行會或歐陸的律師制度),有的只是分散各地的、社會評價很低的訟師、訟棍之流,一方面根本無法有效保障當事人的權益,二方面也無法形式化成一個民間的法律人階層。

韋伯寫道:“在中國,没有司法階層的存在,因爲那兒並没有西方意義下的辯護。之所以如此,是因爲中國福利國家的家産制特色及其微弱的官方職權,並不在乎世俗法律的形式發展。”韋伯認爲,中國的家産政權,在帝國統一之後,一方面並没有面對强而有力且不可制馭的資本主義利益,另一方面也不必顧慮一個自主的司法人員階層,它所顧慮的毋寧是能保證其正當性的傳統的神聖地位,以及其行政組織力量的局限。

因此,不僅形式的法律學未能開展,並且也從未設想要有一套系統的、實質的、且徹底理性化的法律。換句話説,韋伯認爲,西方社會法律發展史上的所發生的“實質的理性化”與“形式的理性化”過程在中國都没有發生,一般而言,司法的本質仍然維持着(經常是)敎權政治式福利司法(theokratische Wohlfahrtsjustiz)的特色,法律與教化不分,具有“實質的-不理性的”特色。

(7) 缺乏自然法思想與形式法學

韋伯進一步指出,缺乏專業法學教育與專業法律人階層是與法律思想的特性息息相關的,他認爲,中國傳統法律思想裏,缺乏類似西方意義的自然法思想與法學的形式邏輯:

就自然法的觀點而言,没有被認可的個人自由領域。在[中國的]語文裏,没有“自由”的這個字眼……家産制的理想是實質的公道正義,而非形式的法律。因此,財産與利得,一方面是現實權衡的問題,另一方面又是個供養群衆的社會倫理關懷的問題。這點不同於西方意義下——源自近代形式法與實質公道正義之間的緊張關係的——自然法的個人主義式社會倫理……[中國]神聖而不可變的自然法只存在於神聖祭典的形式中(其巫術效力是自遠古以前即已證實),以及對祖先祖靈的神聖義務裏。帶有現代西方印記的自然法之發展,除了其它因素外,主要是以實定的有效的法律(西方既有的羅馬法)的理性化爲前提的……

[中國]這種“所羅門式的”卡迪審判也不像伊斯蘭教那樣有一本神聖的法典爲依據。系統編纂而成的皇朝法令集成,只因爲它是由强制性的巫術傳統所支撑的,所以才被認爲是不可觸犯的,在此情形下,神聖的律法與世俗的律法之間的緊張性——存在於西方與伊斯蘭教裏,以及某種程度存在於印度——便完全没有了。古代(尤其是斯多噶學派)以及中世紀眼裏那種(先驗式的)自然法學說,顯然是不可能在儒教産生的。那是由於哲學上或宗教上的要求與“俗世”之間的緊張而造成的一種“原初狀態”的學説。這種學説的中心的、(先驗的)倫理的概念,是爲儒教所不知的……一般而言,[中國]司法的本質仍然維持着(經常是)敎權政治式福利司法的特色。因此,在缺乏哲學的、神學的“邏輯”的發展的同時,法學的“邏輯”也盡付闕如。

在這一段引文裏,我們很清楚地看到韋伯所進行的不同文化之間(西方與中國)的自然法思想與法學的對比,他的主要目的是藉之凸顯西方法律發展的獨特性。對他而言,無論是西方古代希臘(尤其是斯多噶學派)的、中世紀基督教意義的、或者是法國大革命所主張的自然法思想,在儒家思想主導下的中國社會都無由發生。

其中最關鍵的是羅馬法所扮演的承先啓後的角色。他認爲現代西方特色(重視個人權利)的自然法之發展,主要是以實定的有效的法律(西方既有的羅馬法)的理性化爲前提的。但這種羅馬法有其經濟、法律與政治背景:“第一,羅馬法是自治性城市的商業活動——需要一套定型的訴訟程式——的産物;第二,它是羅馬法律名望家階層理論技巧理性化的産物;第三,它是東羅馬帝國的官僚體制之理性化的産物……,”在中國找不到類似的發展背景。

在另一本書中,韋伯進一步强調歐陸日耳曼人繼受羅馬法的最關鍵意義在於後者創造出“形式的-法學的思想”(das formaljuristische Denken)。這種法學思想使現代西方有如機器般的可預計的法律的發展成爲可能,以符合現代企業資本主義與現代理性國家的需要。

他進一步比較中西的不同,認爲這種機器般的法律是西方近代國家爲了實現其稱霸的目的而與法學家聯合創制出來的。本來十六世紀時,西方國家曾一度試圖與人文主義者相結合,起用受過拉丁文、希臘文等人文教育的人出任國家官吏,但不久就發現,人文教育教導出來的人並無執行政治的能力,於是最後只好求助於法學家。

相對於此,韋伯認爲,中國君主並無法學家可供抉擇,因爲漢武帝罷黜百家、獨尊儒術之後,官吏們都來自儒家式的人文教育。換句話説,中國没有西方(羅馬天才創造出來的)形式完整的法律可供使用(受過這種法學訓練的官員,其行政技術較其他一切官吏爲優)。在西方,國家行政與形式法學的結合,間接有利於資本主義的發展,在經濟史上具有重大意義:中國正缺乏西方這種介於(形式的-理性的)政治、法律與經濟之間的“選擇性的親近”關係。

.png)

馬克斯·韋伯:《經濟與歷史 支配的類型》,圖片來源:豆瓣讀書

(8) 缺乏獨立自主的法律與司法發展

綜上所述,韋伯其實還説明了另一個他認爲相當重要的中國法律的特性:相對於有獨立發展空間的西方法律,中國傳統法律一直並未與社會中的其它秩序,即法律以外的如倫理道德、政治等領域區分開來,以至於一直受到後者的影響。我們前面提過,韋伯認爲在中國傳統鄉村社會中,介於宗教、政治、經濟與法律等諸秩序之間,具有一種“選擇性的親近”的相關性,立基在孝道原則之上的氏族親屬關係,全面地制約了人們的這些生活秩序。

因此,在民間公親人調處與長老審判的時候,法律的考量其實是與倫理道德的考量難以劃分,甚至後者超過了前者。而官方的家産官僚制,同樣的是以孝道爲首德,以(儒家)倫理爲取向,其所亟於追求的是實質的正義,而不是形式的法律。爲官者應視百姓爲赤子,做個人民的“父母官”。韋伯認爲,所謂“卡迪審判”正説明了父母官主導的中國法律與司法的運作,恰恰是建立在“考慮涉案者爲何人”的原則之上,像所羅門王審判一樣,用法律外倫理道德式的智慧與公正感,考慮具體個人實況,而不是根據概括的、形式的法條來判案。

家産制的法律除了與倫理道德難分之外,與政治、行政亦難區分開來,縣官、知府以迄皇帝,多是行政官兼司法官,既要總理庶務,又要負責審判。對韋伯而言,這會使政治的意識形態始終限制了法律内在形式邏輯的發展,法律與司法没有獨立運作的空間,與西方的發展大相逕庭。其結果使中國傳統社會的法律與司法具有“實質的-不理性的”特徵,充滿了自由裁量與不可預計性。

(9) 將兩千年中華帝國的法律視爲少變化的整體

韋伯既非漢學家,亦非狹義的歷史學家,而是關心文化比較的歷史社會學家,當他爲了彰顯西方文化的特性而來研究中華文化之時,爲了使研究得以順利進行,他做了一些化約的工作,除了刻意强調中華文化作爲對比類型的相反面(Gegensätze)之外,便是將由秦漢到明清的兩千年視爲一個整體,因爲他認爲秦漢大一統之後,大體上整個中華帝國的特性没有太大的變化,這就是他有名的“僵硬化”(Erstarrung)的命題,中國法律也不例外。

和平化的大帝國歷兩千年都在傳統主義的籠罩之下,無法像西方社會一樣,朝向全面性的理性化發展。中國帝國的法律在他眼中,一直是停滞在“傳統法”的階段,是一種“實質的-不理性的法律”,司法審判一直具有“卡迪審判”的特徵,由秦漢到明清,兩千年没多大變化。這種將兩千年中國傳統法律視爲一體的作法,同樣以社會學觀點來研究中國傳統法律的瞿同祖也曾用過,這是社會學家掌握在歷史變遷過程中的法律基本精神及其主要特徵的研究策略,有其凝聚討論焦點、避免支離史實的優點,其實未必需要過度苛責。

.png)

瞿同祖先生(1910-2008),圖片來源:百度百科

.png)

瞿同祖:《中國法律與中國社會》,圖片來源:百度百科

但是,與瞿同祖不同的是,在韋伯混同“文化内的”比較與“文化間的”比較的情形下,兩千年不變的中國傳統法律被等同於西方中古社會下的家産制法律(都是“傳統法”、都是“實質的-不理性”的法律,都是“卡迪審判”);當西方一步步已由中古的“傳統法”經由法國大革命後的“推定法”而到西方現代的“實定法”階段時,韋伯眼中的中國傳統法律還在原地踏步,變成一種嚴重落後於西方的法律。韋伯這種作法便非常值得商榷,因爲它已落入“規範式的歐洲中心主義”的價值判斷的陷阱裏。以下我們打算從方法論與實質分析兩方面,來對韋伯這樣落入陷阱的比較法律社會學進行批判,並藉此還原中國傳統法律與司法審判的固有風貌來。

.png)

1 方法論上的批判

在此,我們再來整理一下他對中國傳統社會的法律與司法的看法。

在官民各有所司的家産制的中華帝國裹,官方的行政與司法審判的特性是帝王具有絶對自由裁量權,工業發展需要的理性的、可預計的行政與法律機能並不存在,自由裁量高於一般法,民事的、私法的規定極少,没有個人自由權的規定,行政與司法並未分離,官紳行政基本上是反形式主義的、家父長的性格,有犯規可不依法規加以懲罰,其法理的内在性格,追求的總是實質的公道,不是形式的法律;總之,司法制度仍停留在“卡迪審判”或“王室審判”的階段上,没有專業的法律人階層,理性的企業資本主義需要的形式法律付之闕如,法律外的考量始終超越法律内部的思考,没有系統的法學思想(如自然法思想),由秦漢一直到明清,中國傳統法律的這些特性,大抵没有多少改變。

相對於有獨立發展空間的西方法律,中國傳統法律一直並未與社會中的其它秩序,即法律以外的如倫理道德、政治等領域區分開來,以至於一直受到後者的影響。我們前面提過,韋伯認爲在中國傳統鄉村社會中,立基在孝道(恭順)原則之上的氏族親屬關係,全面地制約了人們的所有生活秩序。

因此,在民間公親人調處與長老審判的時候,法律的考量其實是與倫理道德的考量難以劃分,甚至後者超過了前者。而官方的家産官僚制,同樣的是以孝道爲首德,以(儒家)倫理爲取向,其所亟於追求的是實質的正義,而不是形式的法律。爲官者應視百姓爲赤子,做個人民的“父母官”。

韋伯認爲,所謂“卡迪審判”正説明了父母官主導的中國法律與司法的運作,恰恰是建立在“考慮涉案者爲何人”的原則之上,像所羅門王審判一樣,用法律外倫理道德式的智慧與公正感,考慮具體個人實況,而不是根據概括的、形式的法條來判案。家産制的法律除了與倫理道德難分之外,與政治、行政亦難區分開來,縣官、知府以迄皇帝,多是行政官兼司法官,既要總理庶務,又要負責審判。

對韋伯而言,這會使政治的意識形態始終限制了法律内在形式邏輯的發展,法律與司法没有獨立運作的空間,與西方法律一步步的獨立自主的發展大相逕庭。其結果使中國傳統社會的法律與司法始終具有“實質的-不理性的”特徵,充滿了自由裁量與不可預計性。當西方現代法律完成逐步形式理性化的過程時,這些“實質的-不理性的”中國傳統法律的特點,其實也都是“落後西方人的缺點”,因爲它一直停留在西方中古社會法律的發展階段。

韋伯這種中國“傳統法”與西方“實定法”的對比,“實質的-不理性的”法律與“形式的-理性的”法律的對比,歸納起來,其實就是後來派深思(Talcott Parsons,1902-1979)所謂的介於“特殊主義”(particularism,Partikularismus)與“普遍主義”(universalism,Universalismus)之間的對比。

派深思這組對比是他後來有名的五種模式變項(pattern variables)之一,雖然是他整理韋伯比較儒家倫理與清教徒倫理的結論,屬於比較宗教社會學的範圍,但是我們在前面第一節中已指出,韋伯多角度的比較分析,會注意到社會中不同秩序之間的“選擇性的親近”關係,介於“宗教倫理與法律”之間亦然。

換句話説,宗教倫理之間的對比,與法律之間的對比是相互呼應的,對韋伯而言,正如儒家倫理與清教徒倫理之間的對比,是“特殊主義”的倫理與“普遍主義”的倫理的對比,介於中國“傳統法”與西方“實定法”,“實質的-不理性的”法律與“形式的-理性的”法律之間的對比,正是“特殊主義”的法律與“普遍主義”的法律之間的對比。

而這組對比(特殊主義←→普遍主義),在韋伯整體研究脈絡中,雖然呼之欲出,但並未如派深思一般,直接使用出來,而是常以傳統主義(Traditionalismus)←理性主義(Rationalismus)、不理性主義(Irrationalismus)←→理性主義的對比形式出現。對韋伯而言,這是介於考慮具體涉案對象個人身分與關係的“傳統法”與不考慮具體涉案對象個人身分與關係的現代西方“實定法”之間的對比,亦即重視“個人關係化”(Verpersönlichung)的法律與强調“去個人關係化”(Verunpersönlichung,或是“即物化”,Versachlichung)的法律之間的對比。

韋伯這種“非此即彼”(entweder-oder,either-or)的理念型式的對比概念建構,把西方文化裏長久以來的二元對立的思考方式,發揮得淋漓盡致。爲了彰顯西方現代社會的法律類型的獨特性,他刻意地强調作爲對比類型代表的中國傳統社會的法律相對立的一面,一個是進步的、現代的、冷冰冰的“只論國法、不論人情”,另一個則是落後的、傳統的、充滿溫情的“只論人情、罔顧國法”,形成類型與對比類型之間的極端對立。

刻意强調出雙方的兩極式的差異性,的確在概念建構上非常有助於兩者不同特性的對比,但是利之所在,弊亦隨之:一方面,韋伯二元對立式的類型比較的確蘊含着深刻的洞察力,令人印象深刻,所以影響力迄今歷久不衰;但另一方面,也正因爲如此,我們如果不假思索就接受他的結論,忽略到這是特殊概念建構下對經驗事實的理解,並不等於歷史社會經驗事實本身,那我們也可能會付出誤解後者的重大代價來。因此,我們有必要對他這種二元對立式的、理念型的對比概念建構進行方法論上的反省與批判。

(1)首先要指出的是,這種理念型的對比是概念建構下的産物,是對歷史社會經驗事實精心整理後的結果,並不是歷史社會事實的本身與全貌。韋伯身處德國法學的歷史學派與國民經濟學的歷史學派遭遇危機的時代,對歷史主義者强調歷史社會事實的豐富性與獨特性耳熟能詳,他的理念型研究,事實上正是對歷史主義(Historismus)作修正、呼應自然科學的挑戰的産物。

韋伯雖然一再强調理念型概念建構有如弱水三千,任取一瓢而飲,是特定研究目的下的結果,並不能等同於歷史社會事實本身。但是在他作社會學的、理念型的文化比較的時候,在行文中,一再刻意强調中西文化二元對立的對比時,自己卻常出現混同這兩者的問題(把概念建構下的對比當成歷史社會事實本身全貌的對比),忽視了被對比雙方的歷史社會事實的豐富性與多樣性。在這種情形下,他的比較法律社會學裏對中國傳統法律的研究,便會無可避免産生一連串的問題。

(2)因爲是二元對立式的對比,便會出現過度强調類型與對比類型之間的差異特徵來,雙方趨向兩極化。不少學者明顯批評韋伯建構出來的、以當時的“概念法學”爲指標的、如機器般的、具高度可預計性的、無漏洞的、不受法律外的因素影響的、不考慮涉案個人的、現代西方的“形式的-理性的”法律,事實上可能連西歐大陸法系也未曾真正存在過,連以嚴密著稱的德國民法也稱不上是這種法律,因爲它的法外因素的考量始終存在着。

同樣的,作爲對比類型的中國傳統法律,被看成具有實質不理性與不可預計性、處處因人而曲法的特性,這種特性被誇大地强調出來,其論斷同樣值得商榷,我們下面還會進一步仔細探討這個問題。

(3)過度强調西方(歐陸)國家制定法(law in book,das gesetzte Recht)的重要性,忽略他自己也强調的法律多元主義(legal pluralism,Rechtspluralismus)之下,即使在西方社會之中也存在着與國法平行的風俗、習慣、常規等的活生生的法律(living law,law in action,das lebende Recht),衝突或法律爭端並不一定要訴諸國法來解決,國法前的民間調解與非正式的機制已經將其過濾大半。相對於此,他又過度强調中國傳統國家法律的不重要性,認爲其它非國法的機制解決了中國傳統社會的大部分爭端,即使上了法庭,縣官也不是依法判決,而是視具體個案的實情而定。

換句話説,它們之間彷彿只有極端的差異性,而實際上也存在它們之間的類似性(如都有法律多元主義、都有訴訟外的衝突解決機制)都被忽略了。中國傳統法律在他的概念架構中,與西方現代法律只有差異性(而無共同性);反之,中國傳統法律與西方中古社會的法律變成只有類似性(都是“實質的-不理性的”法律),而無明顯的差異性。這兩種作法其實都是明顯的化約之舉,其化約的結果,一步步得出中國傳統法律故步自封、大大落後西方法律發展的結論。

(4)在司法審判上,過度强調西方現代社會的法官爲無漏洞的法律所限、必須依法審判的一面。與此對比的是,中國古代皇帝與縣官幾乎不受任何法律的約束,其“卡迪審判”的特性,没有形式規則可言,判決考慮的是個案的實質正義(卡迪審判),而非形式法律的規定。一方面,西方現代法官的自由裁量權被刻意忽略;反之,中國傳統司法審判的法規束縛性(Rechtsgebundenheit)與法律安定性也没有受到應有的重視。此外,在法律人團體的對比上,過度强調西方法律人專業性(大學教育、法律科班出身)的重要性,而强調中國法官(如縣官)行政司法不分、業餘的功夫,缺乏專業法律訓練的一面。

(5)然而最大的方法論上的問題在於:以西方二元對立式的、理念型的概念建構,來對比中西不同的法律文化、並描繪中國傳統法律的特性。他所或潛或顯提出的對比概念範疇如下:

形式的←→實質的、理性的←→不理性的、形式的-理性的←→實質的-不理性的、理性主義←→傳統主義、理性主義←→不理性主義、可預計性←→不可預計性、非個人關係化←→個人關係化、普遍主義←→特殊主義、國法←→人情、法律←→倫理道德、形式的法律←→實質的公道、官方←→民間、審判←→調解、專業法律人→→業餘(兼業)法律人、現代←→傳統、西方←→中國、現代西方←→傳統中國、抽象的←→具體的、法律内的←→法律外的、法律自律的←→法律他律的等等,對韋伯而言,都是“非此即彼”的對比關係,而没有“既此且彼”(not only but also,sowohlalsauch)的既相反又互賴的並存關係,用這樣的概念範疇與思維模式要來描述一向講究天人合一、德主刑輔、儒法並行、相反相成、和諧圓融、既此且彼、一多相融、衡情酌理、國法不外人情等的中國社會文化中的法律與司法,難免予人隔靴搔癢、無法切中要害的感受。爲了嘗試克服韋伯這種認識論與方法論上的限制,我們在他的德國社會學後進盧曼(Niklas Luhmann,1927-1998)得到一些啓發,或多或少有助於另尋出路。

尼克拉斯·盧曼(Niklas Luhmann,1927-1998),圖片來源:微信公眾號:Political理論志。

2 方法論上的可能出路

透過對去年剛去世的德國社會學家盧曼的系統理論(Systemtheorie)的閱讀,提供了我們一個相當好的反省機會,一方面讓我們得以反省韋伯(不經意落入的)規範式的“歐洲中心主義”,而另一方面也不會“方出龍潭,又入虎穴”,落入相同困境的“中國中心主義”(Sinozentrismus)。

盧曼受到德國哲學家根特(Gotthard Günther)的影響,使用了“脈絡”(Kontextúr)、“單一脈絡性”(Monokontextualität)與“多脈絡性”(Polykontextualität)等概念。根特的研究方向在於希望以多值邏輯(mehrwertige Logik)來超越亞理斯多德的二值邏輯(zweiwertige Logik),盧曼再進一步將他的哲學加以社會學化,用來分析進行觀察(Beobachtung)與描述的社會系統,“脈絡”便是我們立基在一個區别之上,所能觀察到的一切。

在社會系統進行觀察時,有所謂“觀察”(即“一階觀察”(Beobachtung erster Ordnung)與“二階觀察”(Beobachtung zweiter Ordnung)的重要劃分。在“一階觀察”的層次上,世界表現是單一脈絡的(monokontextural),其世界始終是二值的,一切所呈現的要不是正值,就是負值,第三種可能性(包括此二值的統一在内)被排除在外,而其實這第三種可能性卻是無限多存在着。

應用在本文的分析裏,我們很清楚地看出來,韋伯比較法律社會學裏的理念型建構,亦即西方現代法律與中國傳統法律之間的理念型對比,始終停留在“一階觀察”的層次之上,其二元對立式的理念型思考(“類型”←→“對比類型”)正是這種思考下的産物。立基在韋伯選定的一個區别範疇之上,所有東西被二分開來,不是正值、就是負值:要不是形式的,就是實質的;要不是理性的,就是不理性的;要不是可預計的,就是不可預計的;要不是國法的,就是人情的;要不是非個人關係化,就是個人關係化,依此類推。

這種二元對立式的劃分,後來被派深思的“模式變項”所發揚光大,如上所述,它排除了第三種可能性,甚至包括正反雙方的統一的可能性。這種分析與思維模式,嚴重局限了對中國傳統社會與文化中的法律的正確理解,需要進入“二階觀察”的層次來加以反省修正之。

所謂的“二階觀察”指的是對觀察(“一階觀察”)進行觀察,對盧曼而言,這也是觀察的一種,並没有相對於後者的優位性,但是,二階觀察可能使觀察者對自己的觀察進行反身式的認識。二階觀察也是受制於自己特有的盲點,盲點可以説是他的先驗(Apriori),但是,當他觀察一個觀察者時,他可以觀察這位觀察者的盲點、先驗、“潛在結構”。

因此,相對於一階觀察者,二階觀察者可以透過觀察的觀察來推斷自己特有的觀察運作,並且把自己的觀點相對化。盧曼强調説,對另一位觀察者進行觀察時能夠知道:“每一個觀察運作都是特有的盲目與認識的結合,所以也知道兩者的組合是他自己特有的組合,而且能夠知道,正是對於某些事物的盲目開啓了對於某些事物的認識,又,没有盲目就没有對某些事物的認識。”

相對於一階觀察停留在單一脈絡的世界,在二階觀察層次相關的是一個多脈絡的世界。多脈絡性是指,存在着許多區别、許多不同的脈絡,它們是無法被一個阿基米德式的觀察點安排在一起並且相互比較。進而言之,每一個觀察都可以被另一個觀察加以觀察並批判,每一個觀察都是偶連性的建構(kontingente Konstruktion),立基在另一個區别之上所作出來的建構將可能會有另一種結果。

盧曼的社會進化理論認爲(西方)現代社會的功能分化是從十六世紀末到二十世紀初才完全成熟。此種分化是無可相互取代的功能分化。從整個社會結構來看,現代社會將自己分化爲不同的次系統,而這些次系統是無法被一個在各次系統之上的共有基本象徵方式整合起來的。

各功能次系統——經濟、政治、法律、宗教、科學、藝術等等——始終是從它們當時特有的功能觀點來運作,這些觀點對次系統自己來説是無可再追問下去的。功能次系統是透過二元符碼(binärer Code)嚴格的二值性(Zweiwertigkeit)來製造出來觀察的圖式:政治上重要的是有權/無權,法律上是法/不法,宗教上是神聖/不神聖,經濟上是支付/不支付(有錢/沒錢),科學上是眞/不眞;這種二值邏輯建構起一個單一脈絡的結構,能在這個世界之内出現的,就只能是那些能在區别之内找到位置的事物。

但是,盧曼强調的是,從這種建構主義的認識論(konstruktivistische Epistemologie)中我們可以得知,這些分化並不是在存有領域,不是在存有的範圍裏,把一個整體現代社會切割開來。反而這裏所關乎的只是,不同的、無法相互映照在對方裏面的觀察關係。並不是世界的存有被分割開來,反而,在現代社會中出現的是各種不同的觀察。

換句話説,在功能分化的現代社會中,整個社會不再有單一統攝全局的本體論。“世界”(Welt),意即系統/環境這個差異的統一,在觀點主義(Pespetivismus)的諸世界化消了:過去諸本體世界的單一脈絡性被現代功能分化的社會中,各個次系統所具有的諸世界的多元脈絡性所取代。

多元中心取代了單一中心,對整個社會的各種觀察與解釋仍然可能,但任何一個都只是諸多觀察裏的一個,整個社會的統一就化爲隨各個次系統而異的諸觀察關係。在這種情況下,對觀察進行觀察的“二階觀察”,將各個分化的次系統都碰到的吊詭(Paradoxie)暴露出來,一方面它是封閉的,它賦予自己對實在的宣稱一定的排他性,但另一方面它是開放的,它認識到不是只有一種方式可以觀察到整個社會的統一。

以法律來説,一方面它只能以封閉的法/不法的區别來觀察整個社會,但另一方面,它也可以同時觀察到自己的限制:它只能看到自己能看到的東西,而無法看到自己看不到的東西。換句話説,整個社會可以是它看到的樣子,也可以是其它觀察下看到的樣子。在這種情形下的吊詭,一言以蔽之,統一變成了差異:“整個社會的統一無非就是諸功能系統間的差異。”

在這裏,揚棄了“中心”、“主體”、“共同體”等本體論的預設,肯定與否定、統一與差異、無可質疑性與偶連性等等,既對立又相生,既相反又相成。前述西方亞理斯多德的二值邏輯被多值邏輯所取代,二元對立的思考被多元並存的想法所代替。至於整體社會的秩序如何成爲可能,盧曼放棄了涂爾幹、派深思以來的對集體意識與共有規範的預設,在系統與環境間相互構成、諸系統間相互限定的動態過程中,秩序在不斷接受考驗中形成:結構與過程並非互相對立,而是互相使對方成爲可能。

我們之所以不厭其煩地詳述盧曼的系統理論的觀點,並不是想要直接對號入座,把他對二值邏輯、二元對立的思維(這也正是韋伯比較社會學的特色)的克服,作爲我們證成中國傳統法律的獨特性的立論基礎。細究之,他的系統理論裏蘊藏的“觀點主義”與“建構主義的認識論”也不一定全然適合來分析中國傳統法律。

但是,他這種對傳統意識哲學(Bewußtseinphilosophie)影響下的社會學理論(韋伯的理論是其中之一)的批判與反省,卻也提供了我們不少新的社會學的想象(米爾斯[C.Wright Mills]語)與社會學的啓蒙(盧曼語),促使我們反過頭來,更進一步思考甚麼是對中國傳統法律適當的分析策略。儘管中國傳統社會未必是盧曼眼中的現代(西方)功能分殊的社會,但是中國自先秦以來,似乎已有逐步發展出自己獨特形式的多值邏輯,避免了二值邏輯下“非此即彼”的問題的傾向。以下我們對講究“天理、國法、人情”的中國傳統法律的分析,正是在這樣的反省思考下,企圖掌握中國傳統法律裏“既此且彼”特性的努力。

文字编辑:吴欣桐、老静思、刘明桓

推送编辑:苟钟月、毛美琦

审核:孙飞宇、许方毅

文字节选自《社會理論學報》,1999年第二卷第二期,注释与参考文献从略。