黄玉琴

提要:近几年我国出现了“上野千鹤子热”。本文提出有必要梳理和厘清上野千鹤子思想发展背后的理论渊源,即日本女性主义运动及其发展历程这样一个更大的背景。本文从一个历史的角度梳理了日本女性主义自19世纪70年代开始至今的四波发展历程,剖析其在不同时代的核心争论,尤其是“关于家务劳动和主妇价值的争论”“关于母性和照料劳动的争论”以及日本女性主义和国家/民族主义之间复杂的纠缠。本文还分析了20世纪90年代以来日本“国家女性主义”发展所面临的挑战,除了遭遇反击浪潮之外,新自由主义改革和日本的殖民战争史使女性团结不论在日本国内还是日本和亚洲其他国家之间都难以实现。日本女性主义百年发展中的核心争论及所面临的挑战对我国也有启发意义。

关键词:“上野千鹤子热” 日本女性主义 国家女性主义 女性团结

.png)

上野千鹤子。图片来源:凤凰网。

日本的经济发展和社会发展(尤其是性别平等)呈现出某种矛盾性。作为一个发达国家,日本在联合国的人类发展指数(United Nations Human Development Index)上名列世界前茅,表明人民在预期寿命、教育和人均国民总收入等方面享有较高的水平。但在世界经济论坛的全球性别差距指数(Global Gender Gap Index)上,依据2023年的数据,在146个国家中,日本排在第125位。在经济参与和机会、教育程度、健康与生存及政治赋权四个维度中,日本分别排在第123、47、59和138名。可以看出,日本的性别平等状况在世界范围内相对落后,尤其在“经济参与和机会”和“政治赋权”方面更是处在世界尾端。正如学者加纳彩子(Kano Ayako)的诘问:“一个在经济上高度发达的国家,在性别平等方面为何会如此落后呢?”

虽然日本在性别平等方面的表现比较落后,但在与性别议题有关的知识的国际传播方面却有相对亮眼的表现。一个突出的标志是,近几年我国出现了“上野千鹤子热”。如果从2019年日本女性主义学者上野千鹤子(Ueno Chizuko)在东京大学发表演讲开始算起,今年是她在中国走红的第五个年头。上野千鹤子的多部著作在中国得以翻译和出版。仅在2022年,我国就至少有七本上野千鹤子的著作被出版。豆瓣上记录的上野千鹤子的历年简体中文版著作达到24本。她本人也数次和中国学者及文化工作者就性别相关议题进行对谈。这些对谈在网络空间的传播范围极广,甚至引起了现象级的讨论。

上野千鹤子的著作所涉及的主题主要包括性别、婚姻、家庭、照料、民族主义和后殖民主义等。这些主题并非凭空而来,而是被置于更广泛的日本社会文化和政治脉络之中,同时和日本女性主义运动的发展历程紧密相联。作为当代日本女性主义运动的重要一员,上野千鹤子早在1996年就在Asian Journal of Women’s Studies上发表了题为“The Making of a History of Feminism in Japan”的论文,通过历史分析和记录追溯并评论了日本女性主义的发展历程。

.png)

Asian Journal of Women’s Studies封面图。图片来源:tandfonline.com。

作为置身于“上野千鹤子热”的中国读者,要更准确、更深入地理解她的思想,就有必要梳理和厘清她的思想发展背后的理论渊源,即日本女性主义运动及其发展历程这样一个更大的背景。正如加纳彩子所言:日本的女性主义史,是一部充满争论的历史。上野千鹤子所关注的主题和日本女性主义发展史上历年关注的主题息息相关。本文意在从一个历史的角度梳理日本女性主义发展的历程,剖析其在不同时代的核心争论,并分析其在当今时代所面临的挑战。这样的梳理不仅为中国读者更好地理解上野千鹤子的著作提供参考背景,也将“日本女性主义运动”置于一个国际社会的背景中探讨其意义。尤其日本和我国同处东亚,一方面有着复杂的国际关系,另一方面在文化、人口等维度有着某种相似性,因此厘清日本女性主义发展历程、核心争论和未来挑战对我国也有一定的启示意义。

.png)

上野千鹤子在“The Making of a History of Feminism in Japan”这篇论文中首先否定的就是“日本女性主义运动是看不见的(invisibie)”这种说法。她提出,在日本,除了有影响力的学者,也要到社区的基层活动家中寻找女性主义运动的力量。那里有很多有影响力的女性,虽然她们不一定拥有权力,大多数是家庭主妇和自由职业者,但这些基层网络组织者经常行使政治决策权,成为地方公共机构的代表。她们的政治力量不容忽视。其次,她提出,需要消除日本女权主义由“西方引进”的偏见:“日本女性主义运动并不是从西方而来的舶来品”,并认为日本女性主义运动具有自己独特的声音和论述。

日本的女权主义波澜起伏。自1868年的明治时代以来,现代日本发生过四波女性主义潮流。第一波发生在19世纪70年代晚期到19世纪80年代之间,即明治维新之后。这波女性主义潮流和日本的“自由民权运动”一起发生,其中一些自由派的男性政治领导人写文章来比较日本女性和西方国家女性地位的差异。而楠濑喜多(Kusunose Kita)和岸田俊子(Kishida Toshiko)是其中少有的女性。楠濑喜多作为一位丧偶的户主,向当局请愿获得在地方选举中投票的权利,而当时这项权利只有男性房地产所有者才享有。楠濑喜多虽未能在1878年的选举中获得选举权,但她的举动鼓励了其他女性开始倡导男女平等权利和妇女权利。她因此被称为“人民权利的祖母”(People’s Rights Grandma)。而岸田俊子的《告同胞姐妹书》被认为是日本第一部从现代女性主义视角分析女性地位的著作。但这波运动被1889年颁布的明治反动宪法压制了。

岸田俊子。图片来源:unseenjapan.com。

第二波女性主义浪潮在日本大正时期(1913—1926)涌现,和那一时期争取男性选举权的“大正民主社会运动”同时发生。从20世纪10年代到20世纪30年代,许多日本女性尝试通过新的方式来表达自我。在20世纪第一个十年,她们被称为新女性且她们也如此自称。到了20世纪20年代中期,日本出现了一种新型的现代女性—摩登女孩(modan gāru,也缩写为moga)。正是在这样的社会运动背景下,一些女性也提出了为女性争取选举权的倡议,比如市川房枝(Ichikawa Fusae),但这些倡议并没有得到积极响应。而其他女性学者则开始思考女性家务劳动的价值问题,比如山川菊荣(Yamakawa Kikue)。

这一时期日本女性主义运动发展的成就之一是创办了一份全部由女性撰稿的文学杂志《青鞜》(Seitō)。《青鞜》将女性解放作为其哲学基石,是日本第一份由女性创办的刊物。其主编平塚雷鸟(Hiratsuka Raichō)和其他主要创作人员,包括与谢野晶子(Yosano Akiko)、野上弥生子(Nogami Yaeko)、伊藤野枝(Itō Noe)、长沼(高村)智惠子(Naganuma [Takamura] Chieko)和远藤(岩野)静子(Endō [Iwano] Seiko)等,都是日本女性主义的先锋人物。她们具有较高的性别意识,强调女性是和男性平等的人,追求独立性,通过文学作品和批评来实现自我的觉醒。她们发表的文章涉及贞洁、堕胎和卖淫等主题,她们采用措辞强烈的语言进行辩论,震惊了世人。

《青鞜》。图片来源:凤凰网。

在这一时期,尤其是第一次世界大战接近尾声时,上述多位女性主义者卷入了一场有关“母性保护”(motherhood protection)的辩论。这场辩论的要点在于:女性是否应该在能够独立养活自己之后再婚生子?女性是否不应该依赖丈夫或国家来履行母职?这场辩论的主题在之后的日本社会中不断被提及。这一时期的另一个主要成就是废除了1900年订立的禁止女性参与政治集会的规定。平塚雷鸟和市川房枝所领导的女性组织为此项胜利做出了重要贡献。这一波运动发端于第一次世界大战之后,但随着20世纪20年代晚期和30年代经济停滞而趋于平缓。

日本第三波女性主义浪潮发生在二战之后。1946年日本政府颁布的《宪法》承认人人平等,这对性别平等意义重大。这段时期日本女性的教育条件得到改善,女性工人的人数增长,各种提高女性地位的女性团体也得以成立。这一《宪法》的颁布不仅是日本人民和政府努力的成果,也受到了美军占领政策的影响。有些女性组织因得到美军总司令部的全力支持而被贴上了“占领者的私生子”的标签。这段时间里女性获得一些权益也被认为是“被给与的解放”。

这一时期女性主义运动的一个重要成果是1956年颁布的《反卖淫法》。该法惩罚那些从事卖淫的女性,并为她们提供指导、救济和康复服务,却没有惩罚那些购买服务的男性。“第三波女性主义运动的另一个重要成就是1955年至1960年的所谓‘主妇论战’(debate on housewives),由石垣绫子(Ishigaki Ayako)在她的文章《主妇第二职业论》中发表的宣言所引发。她认为‘主妇们正在荒废自己’,随之引发了一系列关于家庭劳动和母性问题的激烈争论。”这一系列争论呼应了第二波女性主义浪潮中某些有关“母性保护”的争论。

日本第四波女性主义浪潮发生在20世纪70年代后。此时,欧美国家有关女性主义的思潮和性别研究被引入日本。20世纪70年代末,女性研究和性别研究课程开始在日本流行。这些课程吸引了许多有意追求事业而不只是妻子和母亲身份的女性,形成“女性研究热潮”。两个主要学术团体先后成立:1978年成立于京都的日本妇女研究学会(The Women’s Studies Society of Japan)和1979年成立于东京的日本妇女研究协会(The Women’s Studies Association of Japan),二者都出版了期刊来传播女性主义研究。女性主义学者上脱口秀节目,并被任命为政府委员会成员。

虽然在20世纪90年代前,大多数女性主义学者仍在较小的学院教书,但之后逐渐开始进入精英大学的顶尖层。其中最引人注目的是在1993年,日本最著名的女性主义学者、社会学家上野千鹤子在东京大学获得教职。女权主义者在20世纪90年代也影响了政府政策制定,比如大泽真理(Osawa Mari)在起草女权法律方面发挥了特别重要的作用,这些法律成为日本“国家女性主义”(state feminism)的中心,即“由国家推动的女性主义”。

“国家女性主义”是20世纪90年代后日本女性主义发展最重要的特点。早在1977年,日本政府就宣布了《国家妇女行动计划》,旨在通过在各地设立分会,在全国范围内促进开展提高女性意识的活动,并使女性主义思想在普通大众中得到广泛传播。日本政府在1985年批准《消除歧视妇女公约》,通过了《男女就业机会均等法》。从20世纪90年代中期开始,日本政府一直致力于推动建立一个“性别平等”的国家,并发起了一系列广泛的动议来促进性别平等,包括通过了《育儿休假法》(1991年)。女性主义者们以前所未有的程度参与政策的制定,其标志是1999年通过的《性别平等社会基本法》(或《男女共同参与基本法》)。

“性别”也成为这个时代日本政治话语中最明显的、争论最激烈的术语之一。可能是受国际压力的结果,或是对日本国内“少子化”人口危机的回应,或是一个短暂的进步联盟的副产品,或是草根女性主义运动的成果,或是所有这些因素及其他原因的结合,“国家女性主义”于20世纪90年代在日本出现。但自20世纪90年代以来,“国家女性主义”的推动也遭遇了多方的反击(backlash),形成了日本当代女性主义运动发展的复杂和动态的生态。

.png)

如前所述,日本的女性主义史充满了争论。有关几个主题的争论贯穿了日本女性主义发展的几波历程,是这个社会最受瞩目的性别议题。

(一)关于家务劳动和主妇价值的争论

“家务劳动是否是劳动?”这个问题在日本历史上反复被提及。在20世纪10年代,即上述女性主义发展潮流的第二波,比较有影响力的学者,如山川菊荣就认为女性在家里从事的劳动是无偿劳动,造成这一切的根源在于男性在资本主义经济和作为一种家庭系统的父权制中占据了主导地位。山川菊荣的思想被认为是欧美马克思主义女性主义传入日本之前日本本土马克思主义女性主义的起源。

上野千鹤子提到,二战后日本社会先后展开了三次“家庭主妇论争”,这些论争或者围绕着“家庭主妇”这一身份,追问“家庭主妇”是否是被“以爱之名”而压迫的身份;或者围绕“家务劳动”这一范畴,拷问家务劳动的价值。二战后的第一次有关“家庭主妇的论争”发生在20世纪60年代。此时,部分学者和传统的马克思主义经济学之间发生了争论和碰撞。比如,这些争论中的主力干将矶野富士子(Isono Fujiko)引发了有关“家务劳动的价值”的讨论。她反驳了马克思经济学家的理论,后者认为家务劳动不具有生产性价值。从家庭主妇的视角出发,矶野认为家务劳动的价值在于保障了她们丈夫的劳动力商品的再生产。她们的劳动之所以不被承认,是因为家庭主妇的身份,她们被视作隶属于其丈夫的非独立人。但马克思经济学家则反驳道,家务劳动不被视为具有生产性价值的劳动,因为家务劳动是“私人劳动”(private work)。同时代的水田珠枝(Mizuta Tamae)则提出要透过“家庭主妇的养老制度”来实现“家务劳动的有偿化”,从而肯定主妇劳动的价值。

.png)

做家务的日本家庭主妇。图片来源:搜狐。

日本国内关于家务劳动的争论是在欧美国家产生类似讨论以及有关理论通过翻译传到日本之前发生的。这些争论之所以会发生,有其一定的社会经济背景。当时日本处于战后经济高增长的初期,工业结构发生了剧烈变迁,从初级产业到二级、三级产业发展,促进了大量农村人口从乡村迁移到城市,同时城市核心家庭数量快速增长,从而带动了全职照顾家庭的家庭主妇的增加。而另一方面,工业化的发展也加大了女性对市场劳动的参与。与此同时,为女性工人争取权益的女性劳工运动也发展壮大起来。这股受社会主义理论影响的劳工运动支持女性通过参与公共领域的劳动而实现解放。

在这种背景下,产生了一个吊诡的现象:为女性劳工争取权益的社会主义女性主义力量将“家务劳动”视为约束女性的选择,认为“家庭妇女”这个身份是前现代的封建残余。因此,他们反对赋予“家务劳动”经济价值,因为一旦这么做,就会继续将女性困在这个角色中。这个时代的日本正处于马克思主义传统具有极大影响力的时期。因此,他们对“家务劳动”价值的质疑使得有关的辩论停歇下来,矶野富士子的主张不再被重视。

随着20世纪70年代“女性解放运动”的兴起,情形发生了改变。这场运动宣称教条的马克思主义也歧视女性。马克思主义立场的追随者则批评这场运动过于强调性别差异而忽视了阶级差异。尤其左翼男性批评女性主义者,认为“女权主义没有阶级视角”。他们认为,既然无产阶级没有私有财产,那么他们缺少了性别主义的基础,因而不应该用“父权制”(patriarchy)的理论来分析他们的家庭。两者立场主张不同,其差异的核心在于“阶级”和“性别”维度之间的关系问题。“女性解放运动”认为尽管性别歧视/性别冲突和阶级歧视/阶级斗争并不是无关的,但前者和后者是不同维度的问题。比如,“女性解放运动”中的重要人物田中美津(Tanaka Mitsu)提出,女性在家庭内的角色是女性对男性的性从属的结果,“性”和“社会再生产”都是劳动,而将“社会再生产”置于顶端的价值系统将女性当作一个劳动力商品打入低收入劳动力市场,使其成为一个无偿的家务劳动者。另一位“女性解放运动”的重要人物饭岛爱子(Iijima Aiko)则提出,包含儿童照料在内的家务劳动只是一种再生产过程,是为了再造社会劳动力。“性”和“再生产”都要从“劳动”的视角来讨论。女性通过婚姻将“性”售卖给男性,而女性被迫承担的家务劳动和儿童照料劳动就和作为商品的女性的“性”关联在一起了。如前所述,在日本20世纪60年代的“家务劳动论争”中,有女性提出“家务劳动是劳动”的观点。在这个基础上,饭岛爱子进一步指出,家务劳动不是一般的劳动,“是和妻子的‘性’相关联的劳动,而妻子的‘性’是被丈夫作为商品拥有的”。

.png)

田中美津。图片来源:ourage.jp。

到了20世纪80年代,西方马克思主义女性主义在日本广为人知,这得益于上野千鹤子的成功引介。上野在这一时代有关“家务劳动的论争”中扮演了重要角色。她编著了两卷本的《解说家庭主妇论争》,并组织将欧美社会有关“家务劳动”讨论的文献翻译引入日本。重要的是,上野千鹤子强调将有关“家务劳动”的争论放置在马克思主义女性主义的视角下来解读,即从“父权制”和“资本主义”作为两个相互补充的系统的关系中解读家庭主妇的角色以及“家务劳动”的价值。

除了女性主义学者的努力之外,20世纪80年代末以后的社会、经济和人口变化也促使日本社会认真对待“家务劳动”的问题。20世纪80年代末、90年代初开始,日本国内的出生率急剧下降,出现的“少子化”的趋势,社会“老龄化”程度急剧加深。与此同时,女性开始拒绝继续承担越来越沉重的家庭照料负担,她们希望走出家庭,变得更独立自主。正是在这种状况下,“家务劳动是劳动”的认知才被广泛接受,尽管早在大半个多世纪之前,学者山川菊荣就曾提过这个看法。日本女性对无薪照料劳动的抵触促使日本政府不得不完善与照料有关的社会政策。比如,1991年,日本政府迅速颁布了《育儿假法》(Childcare Leave Law),面向包括私营部门和男性工人在内的所有雇员。1995年,这个法律也适用于对老年人的照护。1997年,日本政府颁布了《老年照料保险法》。这些变化表明,照料儿童和老人的劳动,从留给家庭承担,主要由家庭主妇或其他女性家庭成员私下完成,转变为能获得社会支持的劳动。主要由女性完成的家务劳动也被明确地认可为劳动。对家务劳动即女性在家庭中承担的无薪劳动的价值的承认,也直接和间接地促进了对女性在劳动市场中有偿劳动的认可,改善了劳动力市场上日本女性的境遇,减少了劳动性别歧视。

(二)关于母性(motherhood)和照料劳动的争论

“女性主义是否否定母性?”“母性是私人的还是公共的?”“国家是否要在经济上帮助母亲?”这些问题,是从第二波日本女性主义运动思潮来有关“母性和照料劳动”的争论所讨论的议题。上野千鹤子提出,日本女性主义从最开始一直未曾拒绝过母性。相反,它一直在要求母性权利。如前所述,在第二波日本女性主义运动思潮中,女性主义杂志《青鞜》的主创们卷入了一场有关“母性保护”的辩论。在这场辩论中,有多次养育经验的与谢野晶子认为女性的解放建立在她们能够独立养活自己而不依赖丈夫或国家的基础上。在她看来,只有经济上独立的女性——即有足够储蓄的女性——才有权利成为母亲。否则,在她看来,因为生育而依赖丈夫和/或国家的行为,都是一种“奴隶道德”(slave morality)。相比之下,平塚雷鸟坚持国家对母性的保护。她认为,国家应该保护母亲,因为她们通过生育子女为国家履行了一项基本服务。这两种争论立场的背后是关于“母性是私人的还是公共的”争论。显然,与谢野晶子认为母性是私事;相反,平塚雷鸟坚持认为女性既有成为母亲的权利,也有得到社会支持的权利。

.png)

与谢野晶子。图片来源:enpedia。

在与谢野晶子和平塚雷鸟争论的背后,有一个她们共同需要回答的问题:母性到底是个人选择,还是女人无法避免的命运?在当时的日本,堕胎是非法的,避孕方法是原始的,但还是存在着某些生殖控制的方法。基于此,“母性”在某种程度上被这些女性视为“选择”,所以才会有关于“谁应对其后果负责”的讨论。但如果认为“母性”是私人的事情,那就需要女性个体为其生育负责,其结果很可能是生育的女性落入经济贫困的状态。与谢野晶子所提倡的女性在生育之前获得经济独立的地位,对于大多数处于贫困状态的女性来说,是不现实的。但如果认为“母性”是公共的事情,那就容易将“母性”放入国家的控制之中,包括对生殖质量的优生控制以及对生育数量的控制,由此,女性就失去了生育自主权。因此,“对于当时争论的双方来说,乃至今日,这都是有关‘母性’的女性主义争论的一个困难所在:难以保持母性的复杂而矛盾的维度——它既是个人的选择,又值得某种超越个人的实体的支持”。

到二战前,有关“母性”的辩论进入了下一个阶段,即将焦点转移到更大的社会和经济结构。社会主义女性主义者山川菊荣认为,与谢野晶子的呼吁是在现有资本主义结构内独立的呼吁,和平冢雷鸟关于国家保护的呼吁一样,都不现实。她给出的答案是社会主义,认为只有社会主义才能创造一种新的生产体系,使妇女摆脱对男性的经济依赖。几年后,另一位女权主义作家高群逸枝(Takamure Itsue)概括了日本迄今为止有关“母性”的辩论并提出了自己的看法。她将与谢野晶子的立场标记为“女性权利”立场,将平冢雷鸟的立场认定为“女性本性”立场,将山川菊荣的立场标记为“新女性权利”立场。而她自己的立场,则称为“新女性本性”立场。

换句话说,高群逸枝从有关母性的辩论中抽离出两个核心问题:如何定位母性?以及如何与国家打交道?“权利”立场主张扩大妇女的经济权利和独立性,而“天性”立场——也可称为“母性”立场——主张尊重母性作为妇女的核心价值。在这些不同立场之下的核心问题是:“谁将支持扮演母亲角色的女性?”这引发了一个更为广泛的问题:“女性如何在社会中实现变革?”

.png)

女性运动先驱“《青鞜》社”成员合影,载《青鞜》明治四十五年(1912年)二月刊,右二为平塚雷鸟。图片来源:澎湃新闻。

进入二战以后,有关“母性”的立场显然获得了胜利,形成一种母性主义女性主义(maternalist feminism)。在这种意识形态中,“母性”被用作修辞手段,用来呼吁妇女通过加速生产士兵来为军国主义国家的战争服务。这种女性主义和民族主义组合的情形,将在下一节详述。二战以后,直至20世纪60年代之前,“母性意识形态”仍然很强大,甚至日本政府继续将妇女政策建立在她们潜在的母性基础之上。

在20世纪七八十年代,有关“母性保护”的辩论发生了演化。如前所述,在20世纪早期,针对这个问题,与谢野晶子和平塚雷鸟分别占据了“女性权利”立场和“女性本性”立场。到20世纪七八十年代,尤其随着日本经济实力高涨和参与有偿劳动的女性增加,此时争论的焦点变成:女性是应该努力争取与男性在职场上的平等,还是应该寻求保护与男性有所不同的特质,尤其是她们的生育能力?至此,在职场中,“是要‘平等’还是要‘保护’”的问题一直成为日本女性主义争论以及劳动政策要面对的一个议题。

与“母职”相关的讨论是:职场中的母亲如何履行母职?这一问题在20世纪80年代以所谓的“阿格尼丝辩论”(Agnes Debate)的形式得以继续。1987年,生于香港、闻名于日本的流行歌手陈美龄(Agnes Chan)将新生婴儿带到录音室和电视台工作。这引发了娱乐界人士的批评,认为这种行为不专业。其他人则反驳说,考虑到职业女性缺乏儿童照料的选择,陈美龄的行为是可以理解甚至值得赞扬的。这一事件演变成了关于“职业女性带孩子上班是否可被接受?”的全面社会辩论。上野千鹤子加入论战,为陈美龄辩护,以此来引起人们对所有母亲在职场上面临的困难的关注。支持陈美龄的人有两种不同的立场。一种更接近“女性权利”立场,认为考虑到缺乏托儿设施,女性即使将儿童带到工作场所也是其应有的权利。另一种更接近“女性本性”立场,认为儿童应该由他们的母亲照顾,即使这意味着将他们带到工作场所。此时,本来在日本第二波和第三波女性主义运动中呈对立的两种立场,反而因职场女性的育儿困境而有了统一的看法。

.png)

一边工作一边带孩子的母亲。图片来源:新民网。

进入20世纪末,日本因“人口出生率下降”又兴起有关“母性”的辩论。与谢野晶子在20世纪初所提倡的“女性权利”立场,近一个世纪之后被另一种自由主义立场所继承,即认为母性是个人选择,不应被国家强加或阻碍,也不应被鼓励或打压。“母性”和女性的其他追求(例如教育、事业等)之间会产生无法调和的紧张感。如果女性因选择其他追求而导致人口出生率下降,这是不可避免的,也不是她们的责任。这个立场对国家干预家庭生活持批判态度。但另一方面,也可以听到20世纪初平塚雷鸟有关母性是“女性本性”的呼吁在当代的回音,即通过政府的干预来“保护”母性:通过《育儿假法》(1991年颁布)和“天使计划”(1994年开始)、“新天使计划”(1999年开始)等来改善公共儿童照料服务。如果说,在20世纪初,有关“母职保护”的主张只是倡导,而到了20世纪末,一个很明显的特征是国家力量通过社会政策的方式大大介入了家庭生活。

进入21世纪以来,在与“母性”有关的辩论中,虽然“女性权利”立场和“女性本性”立场仍然往复较量,但显然随着日本“国家女性主义”的推进,国家力量介入家庭生活的幅度大大增加了,各种“保护母性”的社会政策不断出台。随着20世纪90年代日本经济下行,参与有偿劳动的已婚日本女性增加,要兼顾生产和生育、工作与家庭生活的需求也增加了。这时关于照料供应体系的讨论也是对以往“保护母性”辩论的延续。比如在最近的一篇论文中,上野千鹤子提出高收入国家的照料供应体系影响了其生育率,可以分为三种类型:A型是由公共部门提供照料的双职工家庭,如北欧国家;B型是在市场购买商品化照料的双职工家庭,如新加坡和美国;C型是男性作为养家者的家庭,由女性在家中提供无偿照料,如日本和南欧国家。生育率在A型国家中最高,其次是B型国家,在C型国家中最低。她将生育率视为生育年龄男女对未来愿景的指标,并提出C型的男性养家者模式给他们未来社会的希望最少。由此,她呼吁建立一个高度重视照料并平等分配照料责任的社会。同时,正是因为“兼顾”如此之难,许多女性选择保持单身,使得在日本女权主义中,“支持单身”和“支持家庭”的立场之间也出现了重要的动态往复。

总的来说,日本女性主义历时一个多世纪的有关“母性”的争论呈现出某种矛盾和犹豫的心态。一方面,女性主义者一直被驱使着去批判母性意识形态,但另一方面,她们又不愿放弃国家对母性的支持,也不愿放弃承担父母角色所带来的品质和经验。但在政府政策层面,可以明显地看到支持“母性意识形态”的立场;在流行意识层面,“所有女性都将成为母亲”的假设也继续占主导地位。因此,辩论仍将继续。

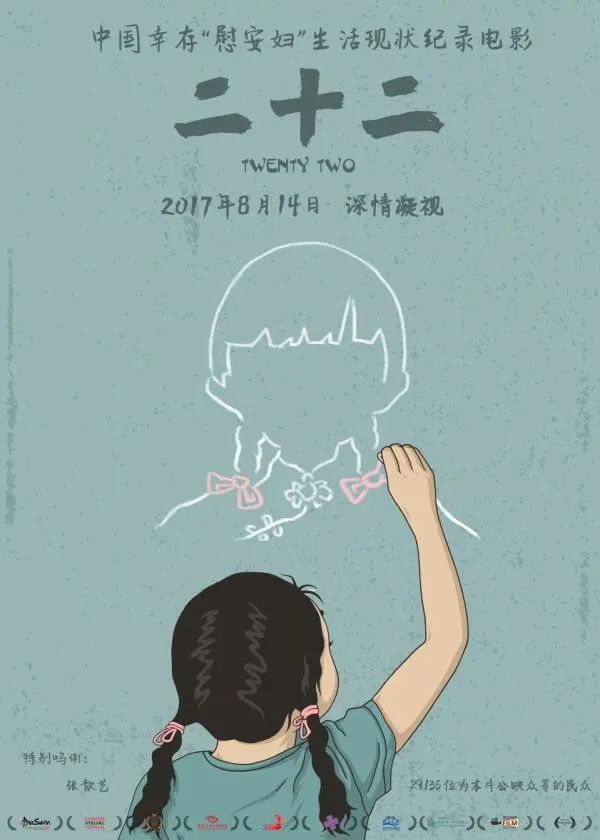

20世纪80年代之后关于战争中日本女性角色的讨论中,很重要的部分是关于“慰安妇”议题的。但有关这个议题的讨论已远远超出女性主义和性别研究的范畴,跨越了历史学、法学、国际关系、文化研究等众多领域。此处只能以此议题为切口,简要阐述辩论中涉及的女性主义和民族主义之间的关系。其中,上野千鹤子在这一辩论中扮演至关重要的角色。在上野加入论战前,在日本,“慰安妇”的议题主要是左翼的实证历史学派和右翼的历史修正主义之间的争论。前者认为,在“慰安妇”招募过程中存在强迫,“慰安妇”系统是一个“性奴役”系统,而后者予以否认。上野千鹤子则倡导从女性主义和性别研究的角度重新审视现代日本历史学传统,分析植根于“慰安妇”问题中的民族主义、阶级主义和性别主义的压迫关系。

中国幸存“慰安妇”生活现状纪录电影《二十二》海报。图片来源:澎湃新闻。

首先,她批评了实证史学的倾向,即过分强调文本来源而牺牲口述历史资料。上野认为,“慰安妇”口述证词的实际本质是对男性主导的主流话语的一种抵抗。当女性讲述自己的历史时,构成了对官方历史叙述和主流权力的挑战。社会学家关注的是历史叙述的建构,即历史叙述在何种网络中出现以及背后的权力关系等问题。在口述史被边缘化的过程中,“慰安妇”不仅在战争中被“性奴役”系统所伤,也在战后被民族国家建构的这种历史秩序所伤。其次,上野提出,要重新思考日本和东亚社会中父权制对“慰安妇”及此议题的影响。“慰安妇”议题被长期遗忘,是因为“慰安妇”在父权主导的韩国文化中感到羞耻和压力,这是一种对性暴力受害者的双重压迫。

在韩国“慰安妇”站出来谴责日本之后,韩国学者已经将对该议题的理解从“民族耻辱”转变为“民族苦难”,而在这种心理框架和叙述模式转变的背景下,隐藏着第二层父权叙述暴力。因为虽然这种叙述模式将“慰安妇”问题与被殖民的痛苦联系在一起,彻底调动了韩国民众的民族主义和反日情绪,但这种过分强调韩国“慰安妇”的纯洁和贞操的做法在某种程度上使“慰安妇”受到了另一层压抑,因为“慰安妇”的经历并不是单调或不变的,而是多样的、情感丰富的、充满变化的。

总的来说,上野千鹤子和左翼历史学者都认识到“慰安妇”问题中存在着多层次的性别压迫、族群压迫和阶级压迫。作为女性主义者,上野的出发点更多地集中在受害者“慰安妇”身上,倾听她们的声音,尊重她们的多样化经历,并警惕国家主义和民族主义对“慰安妇”问题的吸收效应。在女性主义和民族主义之间,上野提倡女性主义需要超越民族主义,而且应该能够超越民族主义。然而,上野千鹤子对实证历史学的批评也引来历史学者的批评:如果存在多种现实,是否能将任何现实视为历史?判断依据在哪里?她并没有提供任何对历史的替代方案。另外,她提出女性主义要超越民族国家。但如何超越?她似乎并没有给出回答。其他学者也对上野的立场提出了批评。比如金富子(Kim Puja)提出“慰安妇”问题不仅是因为性别差异或者父权制的压迫,还和殖民主义体系内的族群差异、阶级差异有关。她认为这是上野千鹤子的盲点。而上野的“反民族主义”立场,被学者冈真里(Oka Mari)认为是一种没有考虑被殖民者的民族主义的“民族中心主义”。

除却与战争有关的讨论,二战后女性主义和日本民族国家在其他领域的合作比较广泛。尤其自20世纪90年代“国家女性主义”发展以来,部分女性主义者会寻求国家来实现她们的目标。日本政府通过官方妇女团体和妇女中心限制了女性主义运动的自治。这导致了主流女性团体与国家关系密切,而激进的女性主义团体则反对国家。尽管有更多自认为是女性主义者的学者被吸引参与各种由国家支持的性别平等社会项目,但许多人对政府政策的目标和方法保持基本的怀疑态度。

在一百多年的发展历程中,日本女性主义浪潮除了内部不同立场而引起的争论外,也不时遭遇外界的反击。20世纪90年代以来,尤其进入21世纪之后,日本女性主义发展遭遇了较大规模的反击浪潮。除此之外,新自由主义改革造成了更大的性别不平等;同时,日本的殖民和战争历史,使得形成跨国亚洲女性主义存在难度。这些都是当代日本女性主义发展所面临的挑战。

前文已经提到,到20世纪90年代,因国际女性主义运动的压力、国内女性主义思潮的发展,以及“少子化”带来的人口危机等因素,日本政府开始积极追求性别平等。其中一个表现是1996年日本政府法律制度咨询委员会建议修改民法典,允许“夫妻别姓”,即已婚夫妇保留各自姓氏的选择。另一个重要标志是1999年通过的《性别平等社会基本法》(或日语直译《男女共同参与基本法》)。但在一些女性主义者看来,《男女共同参与基本法》也带有某种妥协的迹象。首先,这里有一个翻译的问题。虽然日文“男女共同参画”的英文译文是“性别平等”(gender equal),但其日语意为“男女共同参与”。日本女权主义经济学家大泽真理指出,日本保守派政客长期以来一直对“男女平等”一词保持警惕,因为他们总是将其与“结果平等”而不是“机会平等”联系起来,因而总认为这个词意味着平权行动和配额制等做法,这些被他们认为是“西方式女权主义”的工具,从而从一开始就被避开。其次,“男女共同参与”所表达出的意涵有一种性别本质主义的倾向,即一种认为男性和女性有不同的特质的“男女特性论”。

但即便如此,日本社会也爆发了非常激烈的反女性主义浪潮,这是当代日本女性主义面临的最大挑战。其背后主要有三点原因。首先,20世纪90年代之后日本社会在经济、社会和人口方面发生的变化,导致了部分民众将目标对准了女性主义。当时日本泡沫经济崩溃,企业大量使用临时工和合同工,使得男女的非正式雇用都增加了。在这种不稳定性下,支撑日本战后经济体系的终身雇佣和“男人养家,女人顾家”的体系受到极大挑战。对女性主义的反击迎合了部分年轻人。他们被日本社会的新自由主义转型所异化,因而普遍带着焦虑和怨恨的情绪,他们将发泄的目标对准了女性主义。同时,女性主义思潮的传播带来的价值观多元化和家庭形式多样化,使以基于性别角色的父权制型家庭为理想的保守派对日本社会结构性的崩溃感到不安,因而越来越强调尊重“家庭和家园”的保存。

其次,在政治上,20世纪90年代日本右翼势力开始抬头,“日本国内民族主义的复兴是反女性主义反冲浪潮背后的引擎之一。这群民族主义者在有关‘慰安妇’议题的争议平息下来后,就将矛头对准了性别议题”。

再次,日本社会的“中央-地方”矛盾也促进了反女性主义反击浪潮的发展。如前所述,20世纪90年代之后,日本的女性主义运动整体上是一种“自上而下”的“国家女性主义”,其推行遵循了从中心向边缘地带的路线。从1999年《性别平等社会基本法》推行以后,各地方政府开始在城市以外的地区建立了很多“性别平等中心”,提供咨询服务并面向公众开展教育项目。但这种性别平等主流化的措施遭到了地方保守势力的反击,这种反击在2002-2006年达到高峰。这种反击被认为是对女性主义“入侵”地方政治舞台的反应。这些来自地方社区的反击反映了21世纪初日本中央(国家的/城市的)和地方(本地的/农村的)之间的权力关系和张力。

“反击女权主义运动的势力包括几十年来一直引人注目的‘老保守派’,上文提到的20世纪90年代以来对经济、人口变迁不满的‘新保守派’,保守的政治家,保守的宗教组织和基层活动人士。”其中,“基层保守运动”是反女性主义的主要力量。最明显的是1997年成立的日本最大的保守联盟组织“日本会议”(Japan Conference)、传统的右翼组织例如“日本遗族会”(Japan War-Bereaved Families’ Association)以及附属于它的保守宗教组织,比如“神道教神社协会”(The Association of Shinto Shrines)。在基层社会,其他宗教组织及其出版物,不论是否隶属于“日本会议”,都成为反击女性主义的主要力量,尤其包括“新生佛教”(New-born Buddhism)和“统一教”(The Unification Church)。同时,保守的报纸及杂志出版商“产经新闻”(Sankei)联合著名的政客、知识分子,积极参与了对女性主义的攻击。

成为反冲引擎的一个事件就是1996年的允许“夫妻别姓”的改革。保守派强烈反对,认为在人口减少和新自由主义的压力下,社会广泛存在着对变化的焦虑。“夫妻别姓”将会增加这种焦虑,导致家庭的崩溃。反冲势力攻击的最主要的目标是女性主义运动提出的“性别自由”(gender-free)这个概念。在日本,“性别自由”一词自20世纪90年代以来被用来表示“摆脱性别分工”以及描述“男性和女性角色是社会文化构建的”这个观点。这个术语具有含糊性,使得反性别主义者将矛头对准它,故意曲解其含义,将其定义为“完全抹杀两性之间的生物性差别”。女性主义者们曾努力解释这些误解,但成效并不大。

2001年,反击势力重点攻击了学校对女学生和男学生都进行家政教育(home economics)的做法。2003年,全日本的地方议会和学校董事会对性教育进行了攻击。2004年,“性别自由”教育受到了教育行政管理者的攻击。到2005年底,“性别自由”已经被从政府的《第二个性别平等社会基本法》中剔除了,因为政府认为这个术语会引起误会。由此,对女性主义的反击达到政府的最高层次。2006年秋,当时日本新保守主义的代表人物、自民党成员安倍晋三(Shinzo Abe)出任首相后,对女性主义的反击成了国家政策。上野千鹤子提到,2006年,她受到东京都委托,要在国分寺市开展有关人权的讲座,但活动最后由于东京都政府的干涉而被取消了,因为对方认为她会在讲座中提及“性别自由”的话题。这些保守主义者的反击被女性主义者们称为“性别抨击”(gender-bashing)。他们意识到保守主义者刻意混淆了“社会性别”(gender)和“性别自由”的概念,反击势力真正的攻击目标其实是“社会性别”。

反击势力论点的一个主要特征就是生物本质主义或者生理决定论。他们认为男性和女性之间存在着自然的生物学差异,这将决定男性和女性不同的社会角色。有人声称促进育龄妇女继续就业的国家女权主义政策《性别平等社会基本法》破坏了由养家糊口的男性和担任全职家庭主妇的女性组成的“传统日本家庭”。“从本质上说,国家女性主义政策让男性感到不安,因为他们被指责在家务和育儿方面做得不够;也使一部分女性不安,害怕被指责在抚养孩子时没有保住工作。矛盾的是,国家女权主义政策能够挑战传统的劳动性别分工的地方,在反击势力的眼中却变成了有问题的地方。”反击势力正是用“两性共同参与否定全职主妇和传统家庭”这种煽动性的语言,让性别平等政策和女性主义成为家庭主妇们的敌人,从而从内部分裂女性。

面对这些反击势力,女性主义者尤其是来自学术圈的女性主义者给予了回击。学者之间出现了前所未有的联盟。即使最初对“性别自由”一词持谨慎态度的人们也意识到,这场反击不仅仅是对这个术语的反感:它是一场可能威胁到与女性主义、妇女权利和性别平等相关的整个思想和实践范围的危机。甚至“性别”本身这一表示社会和文化构建的差异,需要与生物性别差异区分开的概念也受到了质疑。日本学术会议成立了一个“学术与社会性别”(Scholarship and Gender)委员会以应对这一危机,汇聚了诸如大泽真理、上野千鹤子和江原由美子(Ehara Yumiko)等杰出的女性主义学者。但在“国家女性主义”的体制下,来自学界回击的效果很大程度上仍受执政政府立场的影响。近几年,可能在国际力量的压力和日本女性主义者的争取下,日本执政政府对女性主义运动的态度有所缓和。“日本女性主义者在反击中幸存下来,并且她们的部分观念已经融入了可以称之为‘国家共识’的东西中。”

当代日本女性主义运动面临的第二个挑战,是20世纪90年代以来实施的新自由主义改革所带来的更大的性别不平等。新自由主义改革通过削弱社会福利体系、增加就业不稳定性,以及强化性别刻板印象和规范,加剧了日本的性别不平等和歧视。如前所述,在世界经济论坛所公布的“性别差距指标”中,日本排名靠后,尤其是“经济参与”和“政治参与”方面表现不佳。上野千鹤子在最近一篇论文中分析了日本女性经济地位低下的原因。她认为日本女性经济地位低下的主要原因来自非正规就业导致的性别工资差距。非正规就业高度性别化,女性非正规工作者数量不断增加。非正规工作缺乏工作保障、薪酬低。上野认为这是新自由主义改革带来的后果。新自由主义改革使得更多的单身女性,包括单身母亲,进入了非正规劳动力市场。一旦进入非正规劳动力市场,劳动者就会被固定在原地,因为日本式管理阻止他们实现从非正规到正规的职业类别转换。新自由主义改革导致了女性内部的精英女性工作者和大众非精英女性工作者之间的阶级差距越来越大。因此,除了现有的性别差距外,女性之间的差距也扩大了,这使得女性之间的团结变得更加困难。日本内部不断扩大的贫富差距使得人们很难想象一个所有人都共享的女性主义乌托邦愿景。那么,女性主义是为强者而设还是为弱者而设?或者是为不同目的而设的不同的(复数)女性主义?

最后,历史问题悬而未决。“慰安妇”问题使得日本女性主义存在两难:在国内,需要重新思考和日本民族国家之间的关系;国际上,搭建一种跨国亚洲女性主义存在着难度。因为从女性作为压迫性父权制社会的受害者的角度,亚洲女性具有跨国团结的基础。但日本的殖民和战争历史却将日本女性分割为日本殖民和军国主义历史的“受害者”和“共谋者”;同时,在日本女性和亚洲其他地区的女性之间形成了紧张关系。在全球化时代,这将是日本女性主义无法回避的一个挑战。

通过对日本女性主义发展历程、核心争论和面临挑战的梳理,本文揭示了一系列持久存在的女性生存和发展困境。在今天,生产和生育劳动日益全球化,“少子化”和“老龄化”成为大部分国家要面对的普遍趋势,照料劳动的国际分工日益复杂化,前述核心辩论议题、面临的挑战,都不仅限于日本,而是具有了广泛的国际意义。日本女性主义者所困扰、所争论的议题是几乎所有国家的女性都面对的:母性是天性还是权利?女性可否拒绝选择家庭生活?照料劳动的价值该如何评估?女性主义如何对待民族国家?等等。日本的案例提醒我们去“进一步思考女性主义运动发展背后最根本问题:生育劳动应该被谁支持以及如何支持?生育劳动应否得到补偿以及如何补偿?生育劳动及其成本该如何公平分配?国家能够和应该做什么来确保生产性和生育性劳动的公平分配?生育劳动是一个怎样的议题?是关于劳动吗?关于爱吗?关于工作吗?关于照料吗?这些都是值得任何一个国家的政府以及女性主义者思考的大问题”。或许正是因为如此,上野千鹤子的作品才能在我国找到大量的“阅听人”,从而形成“上野千鹤子热”。

上野千鹤子对谈戴锦华。图片来源:新京报。

日本当今的女性主义被称为“国家女性主义”是因为很多议程是由国家推动的。但日本政府之所以推动性别平等政策,背后一个很大的动力是为了解决人口问题的挑战,即“少子化”和“老龄化”的问题。“少子化”是因为女性不愿意生育;而“老龄化”带来的照料问题在大多数情况下是由女性在承担。那么,日本的“国家女性主义”并不是真心实意要改善女性的福祉,而是将女性作为解决问题的“工具”。这种出发点的“女性主义”议程自然遭到了真正为女性谋福利、追求性别平等的女性主义者的反对。日本女性主义者强烈批评家庭、妻职(wifehood)和母职等领域和身份。从国家的角度讲,既要解决这些人口挑战带来的社会问题,又要真正改善女性的社会地位,是摆在所有国家面前的一个难题。日本政府的做法似乎并不明智。

从一个比较的视角来看,北欧国家将“性别平等”作为提高生育率的主要措施,也取得了较好的效果,为解决这个难题提供了可能的解决方案。另外,澳大利亚、丹麦、荷兰和挪威等国家从某种程度上也采取了“国家女性主义”的形式,但他们的“国家女性主义”似乎比日本更有效,其根源就在于这些政府将“性别平等”而不是其他诉求作为优先事项。这些国家有一个关键的做法是常常将有妇女研究背景和持女性主义立场的学者和活动家任命到政府的领导岗位,成为“在政府机构内工作的女性主义专家”(即“femocrat”)。她们的存在会协调“性别平等”诉求和政府的其他诉求之间的矛盾。这些国家的主流和更激进的女性主义团体的结合会对国家施加强大的压力,在政治氛围中强调国家在纠正社会不平等中的作用。

日本政府和其国内女性主义者之间议程的冲突给了我们一个重要的提醒:要解决人口变迁带来的挑战,就要改变社会再生产依赖女性的无薪劳动来解决的做法,而将“性别平等”以及“女性福祉”作为优先事项。当今的日本和中国都主要依赖“家庭”提供照料,严格来说,是依赖“家庭中的女性”提供无偿照料。因此,日本女性主义在有关“家务劳动”“母性和照料劳动”等一系列议题的辩论,以及和政府在某些议程上的冲突,都为我们反思中国的情境提供了重要的启示。

文字编辑:郑如一、吕灵

推送编辑:朱婧茜、毛美琦

审核:田耕

文章出处:北大社会学刊第3辑