编者按

王恒(2000-),出生于浙江杭州,多伦多大学女性与性别研究所2022级硕士生,北京大学法学(社会学)学士、文学(艺术史论)学士。研究方向:跨性别研究、酷儿理论、社会运动。本文节选自北京大学第29届挑战杯正赛特等奖获奖论文,曾在2021年中国社会学会年会(重庆)妇女/性别分论坛进行口头汇报,本文的指导老师为李康教授和吴利娟副教授。

王恒。

本文以北京高校的跨性别者为研究对象,概括了跨性别者建构性别认同的多元路径,着重分析跨性别者改造“外身”和“内身”的具身实践之于性别认同建构的意义。跨性别者改造身体的过程既反映了医疗技术、资本和文化对个体的制约,又体现了跨性别主体在建构自身性别认同的同时对其所处的社会结构的作用。

吾栖之肤:跨性别者的性别认同与具身实践——基于在北京市高校的调研

王恒

一 引言:囚徒与逃犯

2020年11月27日,第2届北京跨儿文化艺术周在北京市朝阳区闭幕,在闭幕式上,一幅斑斓的拼贴画作品吸引了众人的目光。画作的中央是一个迈开双腿狂奔的女孩轮廓,她穿着囚衣般的黄色套装,几条蜿蜒的细线穿过她的身体并延伸至画面的角落。这些线条每隔一段距离就被附上了一张写满密密麻麻的文字的或长或短的纸条。

“我很后悔我的17岁,浪费在了监狱里面。17岁是最好的年华。”

“叔叔阿姨!如果你们看到这张纸条,请一定要报警!救救我!联系我的父母。”

三十七张纸条均匀地分布在整幅拼贴画各处,在画面中间偏上方的空白处,也是女孩穿着的黄色上衣的背后,贴着这幅作品的名字:“晓迪快跑”(Run Xiaodi Run)。

拼贴画作品《晓迪快跑》。图片来源:作者供图。

黄晓迪的故事在中国大陆跨性别社群内几乎无人不知,这个被父母送进两所以“矫正”为名的扭转治疗机构又三次出逃的跨性别女孩向陈军米和高国讲述了她的故事,两位导演又以纪录片、播客和拼贴画的艺术形式将她的故事继续讲述。在童年和青春期,黄晓迪便难以认同自己被指派的男性身份,留守和被霸凌的经历让她的性别焦虑更加严重。

16岁时,晓迪在江苏读中学,她从百度了解到关于跨性别的知识,包括激素药物的作用和副作用等等,她从那年开始购买并服用激素。预感父母不会接受她的身份和行动,晓迪选择离家出走,她在出走前给父母留了一封信,告诉他们她的性别认同以及服用激素的事。她的父母很快找到她,在最开始,她的父亲询问她是否愿意立刻接受手术,彼时的晓迪对手术的流程和后果都不清楚,因此没有给出明确的回答,晓迪的父母因此认定她做手术后会后悔。

在晓迪17岁生日那天,父母以给她买生日礼物为借口把她送进了重庆立事学校兵仪素质部,这所“学校”的学员们都被认为是“不良青年”,他们被分成男女生班接受军事化的体能训练,接受“矫正”的晓迪自然被分到了男生班,晓迪不仅因为高强度的体能训练不堪重负,而且屡屡被教官拳打脚踢。在父母来看望晓迪时,她趁被允许和父母吃饭的机会开始了第一次逃跑,晓迪连夜徒步逃亡了20公里,她在重庆西南医院附近流浪了10天,当她试图进入一家超市借电话联系她的朋友们时,超市的工作人员联系警察并把她带到了警察局。晓迪的父亲直接联系立事学校的工作人员并把她重新送进了学校。

在电话中,父亲承诺晓迪过几天就会去接她回家,但这是一个谎言。从中秋节等到国庆节,晓迪的父母仍没有出现,在国庆节当天,晓迪向窗外撒了200多封写着求救信息的纸条。这些纸条没有得到回音,反而为晓迪带去了更残酷的肉体惩罚——教官和被命令的学生对晓迪拳打脚踢,从10月初到12月底,她每天被折磨到半夜。在年底,父母终于来看望晓迪,晓迪用尽所有办法求父母带她回家。在父母终于同意让晓迪回家过年后,她试图把记录着其他25个受害同学的联系方式和求救信息带出学校,但最终仍因被发现而没能实现。

2019年的春节后,父母告诉晓迪要送她去重庆的普通学校读书,但上高速后,晓迪意识到父母再次欺骗了她——父母把车开上了通往郑州的高速公路,晓迪想起她在过年时瞥见老家的桌子上放了一本“少林寺武校”的宣传书。晓迪再次被送进了改造“问题学生”的扭转治疗机构。在“少林寺”,晓迪依然被强迫接受男孩的训练,当她再次逃跑时,她从登封逃往郑州再到徐州,途中的艰辛和磨难已无需一一复述。

如今,晓迪的父母终于同意带她去医院,她也获得了易性症的医学证明,但在所有需要身份证的场合——当然也包括求职,晓迪都面临几乎无法克服的阻碍。性别重置手术成了她唯一的希望,但是其高昂的费用和繁琐的流程依然让她对未来感到迷茫。

但性别重置手术能让跨性别者“一劳永逸”地解决所有问题吗?我所访谈到的其中一位已经接受性别重置手术的跨性别女性的故事和叙述打破了这个迷思。2021年2月17日,中国农历新年的大年初六,谢米坐在她北京住处的电脑桌前,她租住的房间不过十来平方米,房间的布置很简约,白炽顶灯,一张床,一张书桌和一个衣柜。谢米戴着眼镜,留着及眉的刘海和及腰的长发,她穿着在家中常穿的蓝白色条纹衬衫,并没有为访谈而特意打扮。谢米说话不卑不亢,只有当她偶尔用手撩拨头发和捂嘴笑时才能让人意识到她的内敛。

谢米是山东人,出生于1999年,如今就读于北京市Y大学。在谢米的童年,她的性别意识一直比较模糊,在8岁时她曾偷偷试穿母亲的裙子和内衣。童年的谢米热爱声乐,但青春期开始变声后,日渐变粗的嗓音让她无法再用真声唱高音,甚至在日常生活中她也变得沉默寡言。在初中时,她曾经历校园霸凌,“一方面是因为好欺负,然后另外一方面是当时我成绩还是比较好,” 谢米告诉我,“这在他们看来是一种令人不齿的行为。”这些欺负她的男生骚扰她时会有肢体接触,甚至有一次,她被这群男生逼迫听他们讲述自己在梦里是如何猥亵老师,一旦她不服从,他们就会用拳头来回应。

但这一切并没有迫使谢米让自己变得更“合群”。随着年岁增长,谢米越来越意识到男性的性征和社会身份无法让她感到舒适。在网络上,她开始在百度贴吧、知乎等社交平台接触到一些跨性别社群,并逐渐了解到一些有关跨性别医疗的信息,包括激素治疗、性别重置手术在内的可以改造自己的身体的方式。在高三时,她选择向父母“出柜”,即把自己想变成女生的想法告诉父母,父母则在意料之中表示了激烈的反对。性别焦虑、繁重的学业、被校园霸凌的创伤和父母的冷暴力让谢米逐渐陷入抑郁的漩涡。

在2017年12月,即谢米入学北京市Y大学的第一个学期,她前往北医六院并成功开具了易性症诊断,并于次年1月开始接受激素治疗,包括用以抑制睾酮水平的抗雄激素和雌性激素。在服用激素后,谢米的体型出现了一些细微的变化,但激素未能使胸部明显发育,也无法改变谢米的声音。

谢米曾对性别重置手术有着明确的计划,她原本打算在硕士出国留学期间接受手术,但在2020年1月,新冠疫情爆发并引发全球流行,谢米意识到自己的规划或许不能如愿,于是她做出了延缓留学计划的决定——生涯规划的变化让谢米原本有所预期的性别重置手术再次没了着落,这种不确定性让谢米愈发感到焦虑。

到了5月,仍因疫情在家隔离的谢米有了休学的想法——她计划在休学的一年内完成性别重置手术,在6月,谢米同父母说了她的手术计划,尽管父母依然表示不能接受,但是告诉她说如果她最终下定决心要做手术,他们将会提供给她手术费用。于是,谢米通过熟人介绍的方式联系到一家她认为可靠的中介机构,机构协助她准备好各项检查证明并与执行手术的医生建立了联系。

正值新冠疫情在全球进一步扩散,申请签证、紧急入境许可证等面临着诸多困难。终于在10月20日,准备好所有材料的谢米只身前往泰国,她在泰国接受了阴囊、阴茎切除和阴道再造的手术,尽管手术总体而言还算顺利,但恢复的情况并不完全理想。11月25日,由于泰国疫情持续蔓延,担心继续拖延就无法回国的谢米回到北京,并在两周的隔离后回到她和另外三名跨性别伙伴合租的房屋。

在2021年年初,谢米前往当地派出所更改了身份证上的性别。“做完手术实际上让性别焦虑这座大山散了一大部分,”谢米告诉我,“但这座山并没有完全砍掉,剩下多少是由个人决定的。”如今,谢米已经实现了她的大多数愿望,但是她仍有些许遗憾:在同陌生人交谈时,她仍然需要提着嗓子让自己的声音不那么“男性化”;此外,为防止无法自主分泌液体的再造阴道萎缩,医生嘱咐谢米需要每天用特制的玻璃棒塞入阴道防止其萎缩,这一术后每天都要进行的过程每次需要花费两个多小时,而且往往伴随着痛感和不适。

谢米向学校提交了复学申请,并于2021年春季学期返回校园上课。但是挑战依然无处不在:复学后她是继续在学校附近租房还是能够在学校宿管中心的安排下进入女生宿舍居住?她身边的同学问起她的经历时她将要如何回答?学位证书上的性别能否改为女性?逐渐消散的性别焦虑是否还会卷土重来?谢米依然不确定未来等待她的将是什么。

像晓迪和谢米这样的跨性别者就在我们的身边,数据估算,中国大约有400万跨性别者。由联合国开发计划署和北京同志中心联合发布的《2017年中国跨性别群体生存现状调查报告》显示,样本中超过三分之二以上的跨性别者曾经历不同形式的、强烈的性别不安,并面临包括激素治疗的高比例需求与低满意度、性别重置手术的高需求率与低满足率以及不够友好的原生家庭、校园和工作环境等在内的一系列生存困境。

《2017年中国跨性别群体生存现状调查报告》。图片来源:中国发展简报。

“性别逃犯”(gender outlaw)是许多跨性别者形容自己的生存状态时常用的词汇。Bornstein将她的跨性经历喻为“逃亡之旅”,当然这不只是象征意义上的从被指派的性别逃脱至另一个性别范畴,而且包含了一系列特定生活场景中的具身实践。对于跨性别者来说,性别“过渡”(transition)从来不是那个选择蓝色或红色药丸的一次性机会,它在更多情况下意味着学会与反复发作甚至从未缓解的性别焦虑相处,在改造身体的过程中对自身和他者的性别重新编码,以及确认或打破形形色色的权力话语所交相争夺的性别界限。

本文所关注的正是华语圈尤其是中国大陆的跨性别高校学生在性别过渡所采取的具身实践有哪些形式,它们以何种方式“实现”了跨性别主体的性别认同,以及构成跨性别身份的历史和政治维度的重要概念之一——“过关”(pass)对于跨性别者来说意味着什么。

二 跨性别者经验研究综述

“跨性别”被用来形容性别认同与出生时被指派性别不符的人,而未必需要跨性(transsexual),后者特指通过激素替代治疗、性别重置手术等手段使身体符合自己的性别认同的人。除了医学和心理学之外,学界针对跨性别者的研究主要集中于两个方面:一是针对跨性别者的理论研究,主要关注生理/社会性别的概念区分及其批判;二是针对跨性别者的经验研究,主要关注跨性别者的身份认同、生活经验及其与社会结构之间的互动等。本文将仅对后者进行梳理。

目前,国外学界针对跨性别者的经验研究主要集中在三个领域,分别是跨性别者身份认同与多元性,跨性别者在组织与制度环境中的主体经验,以及对于跨性别者身份认同和生活经验的定量研究。

首先,在对跨性别者身份认同的多元性研究中,有两个关注的焦点:一部分学者重点考察了跨性别者多重身份(性别、性取向、种族等)的交叉性,以及这种交叉性如何塑造了跨性别者多元的自我定位,另一部分学者则关注跨性别者的具身体现(embodiment)以及身体与性别认同之关系。

其次,对跨性别者在组织与制度环境中的主体经验的研究主要关注性别二元体制是如何维持并强化了跨性别者的负面经历,包括跨性别罪犯被按照出生证明上的性别而非其性别认同和性别表达安排进入性别隔离的监狱,以及跨性别者在诸如公共厕所、更衣室、体育队等日常的性别隔离空间中所遭遇的歧视和暴力。

最后,在近十年以来兴起的针对跨性别者身份认同和生活经验的定量研究涉及跨性别者世界观和生命体验以及社会公众对跨性别者的态度变化等。此外,随着酷儿运动的兴起,越来越多的经验研究开始关注非二元性别者和性别酷儿等在之前的研究中被很大程度上忽视的群体。

概言之,西方学界针对跨性别者的经验研究与正在发生的文化和政治变革联系紧密,且在各社会学分支领域都有新的研究出现,涵盖性与性别社会学、社会运动研究、医学社会学和历史社会学等。然而,国外学界对跨性别者的经验研究同样存在着断层和更多值得探索的方向:由于目前大多数由社会学家主持的大规模社会调查仍只有男性和女性两个性别选项,针对跨性别者的定量研究常常无法进行;以外,针对在现实中面临更多歧视和暴力的少数族裔跨性别女性以及年长的跨性别者的研究依然较少。

尽管国外学界针对跨性别者的经验研究已经较为丰富且有跨学科发展的趋势,中文学界的相关研究仍非常匮乏。除了为数不多的关注跨性别心理健康问题的心理学研究和关注跨性别者就业歧视问题、身份证性别变更权和如厕权、受教育权的法学研究,社会学界针对跨性别者的经验研究屈指可数,且其经验材料收集范围均相当有限。

台湾学者何春蕤于20世纪90年代进行过长期的跨性别社群研究,何春蕤在对台湾跨性别者的访谈中发现,跨性别社群的成长与发展和社群内部的多元化与异质化有着紧密的联系,这体现了跨性别者摸索、描述自我、扩展性别二元范畴并构建主体认知的努力。值得指出的是,何春蕤将身体视角引入对跨性别者的研究,强调“身体安居感”(inhabituation)之于跨性别者的意义,认为正是因为自身的身体在社会文化脉络中无法提供安居感,才需要通过打造身体来打造自身的认同。

中国人民大学性社会学学者黄盈盈曾指导她的学生陈信波完成了一次对变性人“文姐”的个案研究,从“文姐”的叙事策略出发,该研究关注了跨性别者与社会的互动关系以及自身主体性的表达,尤其是结构性力量对于跨性别者身体、性别气质打造和话语形成的控制与自身规避这些社会力量的独特生活策略。尽管该研究对跨性别者性别认同建构过程中所遭遇的不同于西方国家的困境有所考察,但研究者和写作者对跨性别社群本身的认知明显不足,基本概念多有混淆,且囿于个案数量单一,研究的参考性和可推广性均非常有限。

总结来说,相较于相关研究已经较为丰富的国外学界,中文学界针对跨性别者的经验研究仍处于起步阶段,且存在着学科间和学科内部的断层。其次,由于目前中国大陆的跨性别医疗体系和政治-文化语境的性别维度与西方国家都不具有可比性,国外学界针对跨性别者的经验研究不能简单套用于中国语境。

三 分析框架与田野的进入

大学是许多跨性别者建构性别认同的重要时期。尽管已经有部分学者关注到大学校园内跨性别学生的经历,但一方面该类研究依然较少,另一方面由于大陆跨性别医疗体系的特殊性,即针对未成年跨性别者和性别非确定人群的青春期阻断治疗完全缺位,大学对于中国的跨性别者来说意味着更加开放的信息、相对更加自主的生活环境和医疗自主权,因此对其性别认同的建构也更加关键。

因此,本文以进入高校并接受精英教育的自我认同为跨性别者的学生为研究对象,借鉴关注“为什么要讲、对谁讲、怎么讲、为何这样讲以及故事讲述(story-telling)背后的社会因素”的故事社会学的框架,并着重关注用以描述“身体的存在、体现、拥有、特征、状态、过程乃至于经验研究和理论阐述中身体视角的凸显”的具身体现,分析跨性别者建构性别认同的多元路径,以及改造身体的实践之于跨性别者性别认同建构的意义。

本研究在北京市范围内展开,访谈对象均正就读或曾就读于北京市高校。我从2020年7月开始调研,调研历时9个月,使用了线下面访、线上访谈和网络社群资料收集相结合的研究方法。我最终联系到7位同学并进行了平均时长约为3.5小时的深度访谈,7位同学的年龄段在19岁—26岁的范围内。在这7位同学中,有5位同学的性别认同明确为女性,有1位同学的性别认同为非二元,1位同学为性别酷儿;在明确自己的性别认同为女性的5位同学中,其中3位正在接受激素替代治疗,1位正在接受激素替代治疗的同时已完成性别重置手术,1位暂时没有接受激素治疗的意愿,性别认同为非二元和性别酷儿的两位同学均没有接受激素治疗或性别重置手术的意愿;在正在接受激素替代治疗的3位同学中,有2位有明确的进行性别重置手术的计划,1位表示暂时没有接受性别重置手术的意愿。

七位同学向我讲述了Ta们意识到并逐渐认同自己为跨性别者的过程,以及在此过程中Ta改造身体的行动与其他性别与性相实践。在接下来的两个章节中,我将从记忆与讲述中的性别认同过渡以及在此过程中跨性别者进行的具身实践这两个方面展开论述。因篇幅有限,本文将主要对其中四个案例进行重点分析,所选择的案例平衡了访谈对象的被指派性别、性别认同和接受性别肯定治疗的情况,基本能代表跨性别女性学生群体,同时也能体现其内部的异质性。

2020年第二届北京跨儿文化艺术周现场。图片来源:作者供图。

四 身体与认同:跨性别者的具身实践

在跨性别者的性别认同建构过程中,“过渡”(transition)是其中重要的概念之一,它有着复杂而多元的面向,即使在自我认同为跨性别者组成的社群内部,对究竟何为“过渡”、如何“过渡”以及“过渡”与跨性别身份之间的关系也莫衷一是。从反义的角度来理解,“过渡”是对既往性别态生活的偏离,它至少意味着个体通过改变某种观念并做出特定的社会行动来对自己曾经的性别身份进行较为显著的改变或调整。跨性别者改造身体的实践是“过渡”的重要内容。

身体视角在传统社会学中“缺席在场”。“具身体现”(embodiment)的概念是身体研究中最常用的词汇,意指身体的存在、体现、拥有、特征、状态、过程乃至于经验研究和理论阐述中身体视角的凸显。在鲜活丰富的经验世界中,我们不难发现处于特定社会结构中的个体既非机械地按照其先天的生物特征来行动,也并非对社会环境束手就擒;相反,具身个体与社会互相建构、互相生成。

在此意义上,“成为”跨性别即建构性别认同的过程不会脱离身体而只存在于意识层面。跨性别者在“过渡”过程中采取了各异的具身实践,这些具身实践强有力地参与建构跨性别者的性别认同。根据具身实践是否具有呈现性,我将其分为“外身”和“内身”两种类别,对外身(包括衣着、面貌、姿态、声音等)的改造牵涉到频繁出现在跨性别社群中的重要词汇——“过关”,而“内身”(包括激素替代治疗和性别重置手术等)的改造则体现着医疗技术、资本、文化与跨性别者身体的相互建构。

(一)“过关”的学问

在与跨性别相关时,“过关”指的是跨性别者被视为与其出生时被指派性别不同的性别,或被视为与其性别认同相符合的性别,在顺性别规范下,“过关”还指跨性别者的跨性别身份无法被察觉。大多数访谈对象在访谈中直接使用了“pass”或“passing”的说法。为与中文学界理论对话,本文将其翻译为“过关”,既有文献大多将其译为“蒙混过关”,由于“蒙混”在许多语境中有欺骗和伪装之意,故在翻译时我将其舍去而仅保留语义更中性且强调状态本身的“过关”。无论是其中部分访谈对象的口述还是我们所观察到的近年来由许多跨性别者书写的文本,都对“过关”的概念和实践有着诸多的反思,下文我将对其做详细讨论。需要指出的是,虽然直接使用英文“pass”的表述多见于部分接受精英教育的跨性别者,但是更多跨性别者会使用其他有类似意义的表述,如“女/男性化”“像女/男人”等等。

跨性别者在“过渡”的过程中会采取一系列具身实践改变性别呈现并通过他者的反馈加以调整,被许多受访者屡次提及的、在跨性别社群中被广泛使用的“过关”概念生动地揭示了性别化的呈现式身体之于性别认同的意义。在接下来两个小节中,我将分别从何以“过关”和为何“过关”出发,分析跨性别者改造“外身”的实践、阻碍与迷思。

由于衣着被认为是人的“另一种表皮”,它使身体的生理性别明显可见,跨性别主体的跨性别衣着不但标记了认知和肉体之间的断裂,也标记了主体超越这种断裂的尝试。留长发与“女装”即穿着裙子等容易被“识别”为女性的服饰是许多跨性别女性通过改变呈现式身体来开始“过渡”的初步尝试。

今年21岁的郑愉晓目前就读于北京市Y大学,她介绍自己为“跨性别女孩”(trans girl)。

(注:由于多位受访者在访谈过程及由其书写的延伸文本中提及相关的英文词汇,为做区分,本文统一将transgender/trans译为“跨性别”,transsexual译为“跨性”,cross-dresser译为“变装者”。)

她从去年六月开始服用激素药物,并有明确的在未来进行性别重置手术的计划,如今她的日常着装以女性服饰为主。郑愉晓第一次穿着女装是在她去日本的毕业旅行的一个体验项目中,彼时仍以男性的社会身份生活也并不“过关”的她试穿了传统日本女性的和服。针对“穿怎样的女装”“何时穿女装”“何地穿女装”的问题,她讲述了自己渐进的实践:

“我觉得我是从外观就由表及里,一开始觉得自己外部的形象改变下就可以了,但是感觉这种事情就是你水龙头一打开以后它就停不下来……而且尤其是你有一些信心以后,就会觉得以这样的社会身份生活是不是也可以?”(郑愉晓,20201212)

在对穿女装经历的讲述中,郑愉晓虽然没有直接提到自己的“过关”,但她表示穿日常的女装出门后,在课堂上并没有被“注意”或被“觉得很奇怪”,这让她对自己的女装形象获得了更多信心。此外,郑愉晓特别将自己同“穿女装的直男”和“性别流动者”区分开来,实际上表现了她对自己从外身形象到社会身份都被“识别”为女性的期待。为了能够被“识别”为女性,她在这种“我看人看我”的过程中对自己的穿着、姿态、发型、面貌和声音等都给予了更多的注意力并进行着积极的“试验”:

“可能现在pass度比较够,而且好像已经过了一定要穿裙子和化妆才会被当成女生的一个阶段,所以不是很在乎。因为中间有一个时期,我是像那种试验一样,会调整自己穿衣服里面男性元素和女性元素的配比,然后看一下我大概到哪根线之后会被当成女生。”(郑愉晓,20201212)

在郑愉晓开始“过渡”后,她对性别化的呈现式身体有了更多的关注,可见,只有通过这种对男性和女性在日常生活中的差异化身体有所感知并进行相应的改造身体的实践,才有可能成功“过关”。

但“过关”从来不是一帆风顺。对于跨性别女性来说,声音是她们改造呈现式身体的实践中面临的普遍阻碍,“有些人会因为声音非常焦虑,可能会导致一些交流性的障碍和性别焦虑变严重”。(谢米,20210217)由于跨性别男性在接受激素治疗后通常会经历男性的变声期,而国内绝大多数未接受青春期阻断治疗的跨性别女性所经历的变声期则是不可逆的,因此,若要改变声音,则只能通过声音训练或声带手术两种方式,且两者在国内大多数地区的医院均不普及。

在访谈中,郑愉晓和谢米表示声音曾经且至今依然是自己“过关”的一大阻碍,并且均有计划通过参加声音训练课程来继续调整自己的声音:

“初中的时候对自己的声音比较敏感。他们都说我公鸭嗓,我妈是这么说的。我妈就特别容易拿我这种性别特征开玩笑,我不知道她是怎么想的。”(郑愉晓,20201212)

“变声期前我的真声可以飚上非常高的一首曲子,但是变声期后的话唱歌也不爱唱了,然后说话也不爱说。现在想想我确实会因为自己的声音而拒绝一些事情,会因为自己的声音而拒绝发言。我会羡慕女性所拥有的爱好,包括她们的声音。”(谢米,20210217)

在跨性别者改变呈现式身体的实践中,与衣着、发型、姿态等有所不同,声音是通过听觉感官而非视像进行“呈现”的。感觉器官同文明化身体和身体的个体化关联紧密,它在人群中倡导个体对自己的身体进行反身性思考,并与他人的身体和身份区分开来,身体与身体之间开始创造出距离,在此过程中,身体要想被接受,越来越需要以个体的方式参照某些行为的社会规范并进行自我管理。

“过关”的学问中极其重要的一点便是不能“露馅”,当跨性别者通过其他一系列具身实践塑造出“过关”的外身形象时,声音将很可能“出卖”Ta们并使其余种种改造外身的行动功亏一篑。形容自己的声音是“公鸭嗓”的郑愉晓尽管在大多数情况下都已经成功“过关”,但她表示自己仍会因声音而被认为是男生,她会因此感到困扰。

利扎尔德(Lizardo)和米德(Mead)认为,听觉上的激发在社会化过程中扮演的首要角色是提供途径,接触到他人身体中具备的感觉运动图式里编码的丰富实践认识,还包含着“客我”与“主我”之间具有批判可能性的内部对话。许多跨性别女性的“男性声音”和她们的女性“外身”间发生断裂,这种断裂体现在社会互动中便是“性别错认”(misgender,指的是跨性别者被他人错认为与其性别认同不符的性别,例如部分跨性别女性因其声音而被他人认为是男性即为性别错认),性别错认意味着“双重自我”即被他人赋予的身份和个体对自己身份的认同出现不一致,“过关”的失败可能会导致性别焦虑,并成为许多跨性别女性建构性别认同的一大阻碍。

针对跨性别者在改造“外身”的实践中有意或无意地追求“过关”,部分女性主义者提出质疑和批评:许多跨性别者对“过关”的尝试是否意味着Ta们总是在迎合并巩固某种性别刻板印象?针对这一问题,郑愉和谢米给出了大体相似而略有差异的回答:

“就是说做跨性别女性吧,她有那样一个接受刻板印象过程,因为如果不是被刻板印象所影响的话,你有什么理由成为现在这个性别呢?就是说人总归是要活在某种分类体系里面,然后才能谈如何打破它。而且我觉得群体内的差异性还蛮大的,我身边有那种完全不化妆的,也有那种性格特别像男生的,她顶多头发稍微长一点。”(郑愉晓,20201212)

“这个问题也挺复杂。在没有想明白的时候,实际上我自己是在往刻板印象走。来自青春期和第二性征的发育的隐性的一种性别焦虑也压在上面,所以这个时候其实你是不由自主的。”(谢米,20210217)

正在接受激素治疗的郑愉晓和已经完成性别重置手术的谢米对这种说法有着类似的观点,她们认为跨性别者“过渡”的初期必然会接纳或被性别刻板印象所影响,即跨性别者在建构性别认同时往往会寻找一个参照系,而这个参照系本身必然会受到性别二元体制的影响。帕斯克(Pascoe)也认为,当一个人投入“不合”并另辟蹊径地“做性别”,未尝没有巩固性别二元分类的风险,对性别体制的抵抗往往危机四伏,这种抵抗往往既是投入性别常轨,也是在颠覆它,有时候质疑性别秩序,有时候却撑了它一把。

然而,从郑愉晓和谢米的回答来看,Ta们在承认性别二元体制下的性别刻板印象会不可避免地影响自身实践的同时,也从两个角度对这种批评的逻辑予以反驳:一方面,Ta们认为大众对跨性别者具有单一的想象,并举例自己或身边并不符合性别刻板印象的跨性别好友予以佐证;另一方面,Ta们都强调了跨性别者为脱离曾经的性别范畴所进行的具身实践在很大程度上是为了解决性别焦虑,即“过关”很大程度上能帮助许多跨性别者保持心理状态的稳定,而并非“为了”迎合性别刻板印象——这里牵涉到的一个关键问题是:“过关”究竟应当被理解为跨性别者改造外身实践的“目标”,还是作为跨性别者应对性别焦虑、建构性别认同时或主动或不得已采取的“方法”?

脱离具体的、窘迫和局限无处不在的生活情境的批评将会让我们忽视性别认同建构过程本身的复杂性,个体不是在真空中理解身体、自我与社会的,Ta们的生命历程本身就是一种“情境”,是一种合乎期待的角色,跨性别者的“过渡”同样不是在脱离生活世界的理念王国中进行的,Ta们是生活在二元性别体制的现实世界中的行动主体,不进入任何一种范畴、抵抗所有现存的分类体系无疑是艰难且危险的——尤其对于许多长期存在焦虑和抑郁症状的跨性别者来说。

此外,访谈中部分受访者关于“进入哪个性别隔离空间”的纠结给予我们对“过关”与刻板印象间关系进行重新理解以更多启示:目前国内大多数公共空间的厕所都不是无性别厕所,且无性别厕间尚未普及;在高校内,性别隔离的空间和活动更是贯穿学生的日常生活,包括厕所、宿舍、浴室、军训、舞会、体育课等等。因此,许多跨性别者在决定进入哪个性别隔离空间时往往会陷入窘境。郑愉晓向我讲述了自己进公共厕所时的考虑:

“当我发现我去男厕所的时候会被赶出来的时候,就去女厕所。我去女厕所有一段时间是试探性的,然后去无障碍,后来就觉得无障碍没必要了,而且影响别的无障碍使用者,然后再加上就觉得pass度没啥问题就去女厕所,反正我现在去男厕所是不pass的。学校里面还是会有点担心,会怕被认识的人就是认识而且介意这件事情的人目击到。”(郑愉晓,20201212)

存在“厕所焦虑”的跨性别者并不占少数。郑愉晓表示,她使用公共厕所一方面是为了解决自己的需求,另一方面也需要顾及到进入同一厕所的人的感受,因此她进入哪个厕所依据的是“过关”程度。这意味着“过关”的具身实践会减少跨性别者在生活中被“特殊对待”的尴尬时刻以及因此导致的性别焦虑。相反,如果不够“过关”,Ta们进入自己所认同的性别空间时便会遭遇凝视、排斥甚至辱骂,这种负向的反馈将对仍处于“过渡”中的跨性别者的性别认同造成影响。因此,如果要解释跨性别者追求“过关”的行动和跨性别社群内部对“天赋党”(“天赋党”是在东亚的跨性别社群中流行的词汇,被用来形容那些通过相对较少的身体实践甚至无须做出过多改变便能“过关”的跨性别者)的崇拜乃至妒羡时,我们需要认识到,跨性别者进行的身体改造以及其他社会行动总是在这种充满局限和窘迫的现实中进行的。

《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》。图片来源:Amazon.com

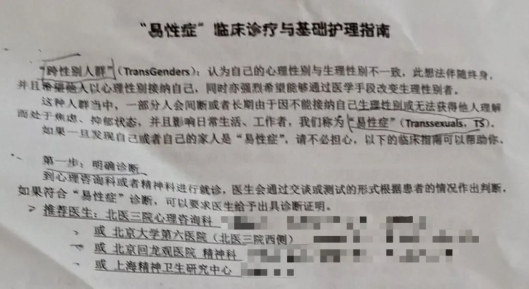

最后,当我们理解跨性别者“过关”的具身实践时,同样不能脱离的是中国跨性别医疗体系不够完善的现实,跨性别者改造身体的实践还会受到医疗体系的形塑。按照最近的国际通行《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》,作为性别现象的“跨性别”被称为“性别焦虑”(gender dysphoria),但由于该版在中国大陆尚未普及,在国内的精神科医疗中仍被称为“性别认同障碍”或“易性症”,而只有获得该诊断后,有激素治疗需求的跨性别者才能通过医院合法手段获取药物。

小山惠美(Emi Koyama)指出,跨性别女性被鼓励、有时甚至被迫接受女性气质的传统定义,才能被医学界接受和正名——医学界掌握裁决谁是真正的 “女人”而谁不是的权力,跨性别女性往往不得不通过呈现性别刻板印象中的女性气质和女性形象来“证明”自己的女性身份才有资格接受激素和手术干预。截止本文写作时的2021年6月,在全国范围内能够开具易性症诊断证明的医生只有寥寥数人,且仅分布在北京和上海两座城市;并且许多有就医经历的跨性别者表示,医生会将跨性别者的“过关”程度作为是否开具易性症诊断的考量之一。因此,在跨性别社群内便流传着许多经验,其中便包括在就诊时穿着打扮和身体姿态要尽量“过关”,只有这样医生才更有可能同意开具易性症诊断。可见,跨性别者对呈现式身体的改造不可避免地被负责“把关”的医疗权力所影响。

总结来说,在“过渡”的过程中,呈现式身体的“过关”意味着跨性别者能够在日常生活中以另一种性别身份去进行社会互动并获得认可,跨性别者对“外身”(衣着、面貌、姿态、声音等)进行着积极的、不同程度的改造,这些改造呈现式身体的实践使跨性别者在不断的自反过程中形成对自身性别(gender)的理解,也由此成为其建构性别认同的重要路径。

(二)“内身”的场域

究竟“跨”到哪一步?从“外身”到“内身”的改造身体的实践,不仅在不同的跨性别个体间相去甚远,就连同一个体在其生命历程的不同阶段也有着不同的选择。尽管如此,之所以对跨性别者呈现式的“外身”的改造和“内身”进行分别论述,是因为对“内身”的改造即激素治疗和性别重置手术等更多地体现了跨性别者性别认同建构和医疗技术之间的纠葛;除此以外,改造“内身”的实践也更为直接地反映了具有不同程度的性别焦虑的跨性别者所采取的不同的应对策略,这些方式直接作用于非呈现式的“内身”,由此揭示跨性别者在性别认同建构过程中区分于顺性别者的殊异和复杂。

《“易性症”临床诊疗与基础护理指南》,在大部分医院,跨性别者只有开具“易性症”的诊断证明后才能获得性别肯定治疗。图片来源:Twitter.com

今年26岁的银狐在2011年入学北京市Y大学,由于较为严重的抑郁和焦虑,她在休学两次后的大四学年做出了退学的决定,正在接受激素治疗的她告诉我,尽管服用激素对“外身”的影响不大,即部分跨性别者所期待的胸部发育实际上难以实现,但在服用激素后,她的精神状态都得到了不同程度的改善,包括抑郁症状缓解、情绪更加稳定等等。但也有受访同学表示,在初期服用雌性激素时会导致狂躁、注意力无法集中和产生性欲望等等,而中期停药则会导致情绪更加不稳定。

郑愉晓和谢米都表示自己曾因性别焦虑试图通过地下药商途径购买药物,但她们没有付诸实践。银狐的情况则有所不同,她将自己的吃药经历描述为“先上船再买票”(银狐,20210218),即先通过药商途径购买药物再去医院就医。

在向我抱怨跨性别就医的不便时,银狐表示自己“折腾”的吃药经历让她感到疲惫不堪且有些后悔:“当时整个人的性别焦虑比较严重,就不想再等。当然这件事情有点后悔,因为我没有留下一个激素治疗前的检查结果。还有个问题是乳腺结节,当时医生跟我说在这个乳腺结节被处理之前,不能给我开药。但是我没有停,停药有很多很大的副作用,能不停最好别停。”(银狐,20210218)

银狐为自己无法在性别焦虑严重的青少年时期获得就诊的相关信息而感到懊悔,尽管随着互联网的普及和跨性别医疗体系的完善,如今越来越多的跨性别青少年在网络社群中获知了更多应对性别焦虑的方式,但有相应需求的跨性别者在了解到正规就医途径后在现实中就诊依然阻碍重重。而且即便通过合法或地下途径获得了激素药物,也并不意味着性别焦虑就必然得到缓解,谢米特别强调了“停药”即中断服用激素药物的副作用,停药可能导致的情绪波动也是她搁置性别重置手术的计划的原因之一。

我访到的另一位同学——沐沐也曾有过停药的经历,沐沐今年24岁,是北京市Z大学生物学的博士二年级学生,她目前留着及肩长发,在日常生活中仍穿着中性或男性服饰为主。她在17年时开始通过药商途径购买并断断续续地服用药物,但在18年暑假时,在她向母亲出柜后,她的母亲强迫她剪回短发并要求她停止吃药,“不吃药的时候,胡子会稍微冒出来一点,皮肤也会变得比较油腻”(沐沐,20210220),她表示在停药后自己变得烦躁和抑郁。在强调“身体发肤,受之父母”观念的家本位文化中,绝大部分中国父母对自己的跨性别孩子改造身体的实践都无法接受,跨性别者向父母出柜后被要求改变性别表达、停止服用激素药物等情况非常普遍,甚至有部分父母会强制将跨性别子女送入性别扭转治疗机构。

《变性帝国》(The Trans sexual Empile: The Making of the She-Male)。图片来源:Amazon.com

由此可见,跨性别者的“内身”成为资本、技术乃至文化和政治交相博弈的场域,但这并不意味着跨性别者是珍妮丝·雷蒙德(Janice Raymond)在《变性帝国》中所描述的那样是被各种力量建构的消极客体,包括认为跨性别者是现代医疗体系的刀下殂、变装者是消费主义的盲从者等等。跨性别者在难以获取的正规药物和存在风险的非法药物间、社群内部流传的互助经验和医学专家给出的指导意见间、家长的极力反对和自身应对性别焦虑的需求间斡旋并重申(reclaim)其主体性,从具身视角来看,跨性别者改造“内身”的实践便是夺回“身体自主权”的过程。

跨性别者对“内身”的改造在花销更高、步骤更加繁琐、医疗技术更加复杂、更易受外部干扰的性别重置手术中面临着更多的挑战。由于在国内进行性别重置手术的程序极其繁琐且男跨女的生殖器再造技术不够成熟,包括谢米在内的绝大多数有手术意愿的跨性别女性都会通过中介前往程序较为简单且性别重置手术技术更加成熟的泰国进行手术——有手术意愿的跨性别者需要自己寻找跨国中介和医生,中介的工作便是与负责性别重置手术的医生联络、面诊翻译、能够开具心理证明的泰国医生等等。幸运的是,谢米完成了性别重置手术并在回国后成功修改了身份证上的性别,但是毕业证上的性别能否修改她还无法确定。

在访谈过程中,相比于其他访谈对象,谢米的情绪显得更加稳定,她用平静的语气告诉我性别重置手术对她而言的意义:“以前可能很多时候蛮抑郁的,现在的话起码活泼一点。可能会改变性格。很难说,因为做手术实际上相当于对性别焦虑这座大山散了一大部分。但是这座山并没有就对很多人来说并不完全砍掉,剩下多少个人决定的。比如说做完手术之后下体会变化,但是很难让男性化的声音和相貌改变,包括喉结、仪态、皮肤之类的这些事情。能解决多少心理的问题,也是因人而异的。”(谢米,20210217)

除此以外,与相对更容易改变的呈现式身体不同,性别重置手术的完成并不意味着“内身”的改造就此结束。由于阴道再造手术技术尚未足够成熟,跨性别女性的阴道由于无法自主分泌液体,会随着时间推移而萎缩,为了防止阴道萎缩,需要自己每天使用润滑液和玻璃制的特定工具进行阴道扩张,且这一过程需要持续终生。但是,谢米在根据医生的建议尝试几次后决定放弃:

访员:为什么不做呢?

谢米:因为这件事情,一则它很痛苦,花的时间很长。每天,一共消耗两个半小时,至少捅进去,全程就要两个半小时,加上准备时间至少每天有三个小时。二则的话,它是保证阴道可用,不塌缩,塌缩了就无法插入,但是我觉得我不会(插入式)性交。

在现有的医学条件下,性别重置手术虽然改变了跨性别者的外生殖器并由此不同程度地缓解其性别焦虑,但跨性别者仍需要进行和顺性别者不完全相同的具身实践,这种具身实践尤其是能够触发痛感的具身实践让跨性别者的身体在日常生活中不断“复显”。

除此以外,谢米在回答“为何放弃阴道扩张”的追问时给出的另一个理由是插入式性交并不在她所期待的性行为的范围之内。谢米告诉我她是双性恋,即她所期待的亲密关系对象既可以是男性也可以是女性,但同时强调自己并不期待与对方进行插入式性交,“我觉得我就是属于那种对性没有特别多要求的,性幻想的话曾经是有的,但幻想中没有特定对象……获取性快感的话夹被子会有”(谢米,20210217)。可见,跨性别者对“内身”的改造不仅仅牵涉到对生物性别(sex)的改变,而且与性相(sexuality)紧密相关,后者指向的是性取向、性行为等等。

Judith Butler。图片来源:Wikipedia。

这意味着,是否进行插入式性交以及插入方和被插入方在包括谢米在内的许多跨性别者对亲密关系的理解中并不作为任何意义上确认双方性别角色的指标。朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)认为,跨性别者的情欲生活为性别和性相的因果决定论的崩溃提供了证据并引荐了一种新的性别概念,这种概念并没有假设一个人以哪种特定的方式着手进行性实践以及我们能够通过这种性实践来“判定”情欲主体的性别——尽管谢米自我认同为女性,她并未按照异性恋性行为中的“通常做法”即插入式性交来规划她的情欲生活,也并不根据对插入方和被插入方的性别角色之“惯例”的想象来认同自身的性别,而是坦诚地面对自己对插入式性行为不感兴趣的事实,并由此做出放弃给她带来持续性疼痛的阴道扩张的决定,通过申张情欲的主体性、颠覆性地打破作为“常轨”的插入式性行为或根据插入方和被插入方来认同二元性别角色的做法,谢米对“内身”的改造(包括服用激素、跨国进行性别重置手术以及术后放弃阴道扩张)于她而言是建构性别认同不可或缺的路径,其重要性丝毫不亚于成就“过关”的呈现式身体。

由此可见,跨性别者“内身”的场域既被不够成熟的医疗技术、不够完善的医疗体系、无孔不入的资本和尚未承认跨性别者存在之合法性的社会文化所结构,又不完全作为其消极客体,进入高校的跨性别者凭借各自力所能握的文化资本获取尽可能全面的医疗信息,Ta们为自己改造“内身”的实践进行规划并积极调整,将情欲主体性融入对“内身”的改造实践中,以缓解性别焦虑并以相对稳定的性别认同生活。

五 结论与讨论

性别认同的建构路径多元而复杂,我从故事社会学的框架展开论述,引入身体视角和性别操演理论,对跨性别者建构性别认同的多元路径以及跨性别者的具身实践之于性别认同建构的作用进行初步探索。

首先,跨性别并非或至少不仅仅是主体观念的“突变”或意识形态的游戏,跨性别者会采取一系列具身实践来操演自己的性别,或实现自己的性别认同。根据是否具有呈现性,本文将跨性别者的具身实践分为外身、内身以及作为内外身中介的声音,学习“如何过关”的过程便是具身化性别界限的过程。在对“外身”即呈现式身体进行改变的过程中,跨性别者可能会通过在特殊场合或日常生活中穿着特定的性别化服饰、改变姿态和声音等等方式使自己被“识别”为与自身性别认同相符合或与被指派性别不同的性别,这种改造在“我看人看我”的自反过程中不断调整,在此过程中,跨性别男性、跨性别女性和非二元性别/性别酷儿所面临的具体困境可能是不同的。

其次,虽然过“内身”之关并不是所有跨性别者的选择,有较为严重的性别焦虑的跨性别者可能会通过激素替代治疗或性别重置手术以应对心理危机。一方面,在跨性别医疗体系不够成熟、青春期阻断治疗完全缺失的状况下,许多跨性别者在未成年时都有过向药商购买非法激素药物的经历,即便对于成年的跨性别者,由于能够开具易性症诊断并提供激素治疗药物的医院在全国只有寥寥数家且诊断流程较为繁琐,正规途径的激素治疗药物同样难以获得;价格更为高昂、医疗技术要求更高、流程更复杂的性别重置手术对于许多跨性别者来说愈加艰难;而在“身体发肤,受之父母”的家本位伦理影响下,跨性别者对“内身”的改造往往会受到家庭的强烈反对,但由于学生通常没有足够的收入来源以支付性别重置手术的费用,许多未向父母出柜或家庭经济收入较低的跨性别者不得不因此推延手术计划。另一方面,尽管跨性别者“内身”成为资本、技术和文化交织的场域,但跨性别者并非为其所铭刻的消极客体,进入高校的跨性别者凭借其力所能握的文化资本以获取医疗信息,对自己改造“内身”的实践进行提前规划并积极调整,并将情欲主体性融入转变“内身”的实践中。

总结来说,建构性别认同的过程使跨性别个体与其所处的社会结构发生持续的相互作用。这种主我与客我、个体与结构的交锋也让我们得以对性别认同本身进行重新概念化——性别认同是个体终其一生与其所处的社会结构进行互动的现时状态,它疏松绽放,永续斗争。

文字编辑:林上

推送编辑:李金瑶、周芯宇

审核:范新光