白小瑜(國務院港澳事務辦公室港澳研究所)

摘要:從靈近幾十年,社會學出現了一股否定“社會性”作爲社會學核心概念的趨勢。本文主要檢視一些社會學家們是如何在認識論或方法論上否定“社會性”的。活性上,一些更具流動性的概念代替了它的凝固和厚重;從範圍上,全球化帶來的“全球社會”或者“世界社會”要將社會從民族國家的土壤中連根拔起;從性質上,文化範疇席捲而來,逼迫社會範疇退卻與讓步。儘管受到前所未有的攻擊,“社會性”仍是社會學認識論或方法論的核心範疇。

社會學發展至今,形成了默會(tacit)的研究物件:社會(society)或者社會性(the social)。然而,今天的社會學危機四伏,因爲它賴以成立的基礎正在被吞噬或者說遭受致命的打擊——一些學者宣稱不管是本體論還是認識論,抑或是方法論上的“社會性”都終結了。本文主要從認識論或者方法論意義上探討這種終結論調,並力圖指出“社會性的終結”是站不住腳的。

隨著現代性宏大敍事的終結,後現代主義粉墨登場。在社會學界,對“社會性”的“總體性”、“靜止”、“凝固”的指責不絕於耳。

(一)兩種現代性

針對穩固的現代性帶來的人類後果,鮑曼提出了“流動的現代性”。並認爲後者與前者的不同在於社會紐帶的鬆散和脆弱。

《流動的現代性》是鮑曼(Zygmunt Bauman)的代表作之一。圖源:WIKI&豆瓣。

在穩固的現代性中,強調的是“社會性”(the social)這個概念,它意味著順從。“社會性”由此界定了秩序的特徵——單一性、穩定性、重複性和可預見性。但凡逆“社會性”者,皆爲失範的,不正常的,病態的,偏離的,即非社會性的(a-social)、反社會性的(anti-social)。如何確立社會的秩序?就是要把社會當成一個大花園,用“園藝”的技術,一方面維持常規的“施肥”管理,另一方面則要發現“雜草”和異端,予以拔除。這一大花園,是有形的,固體的,通過沉重的資本主義得以組織起來。

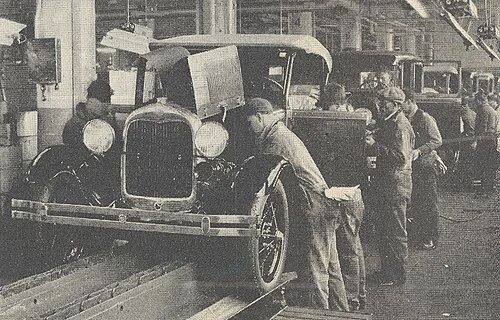

無疑,在生產方式方面,福特主義是其巔峰形式。通過資本與勞動的有效連接,將個體各就其位,各司其職。通過福特主義工廠,就能理解人類在各個層次上如何運轉的,不管是在全球社會層面還是在個體生活層面。鮑曼毫不吝惜地稱福特主義工廠是“迄今爲止,以秩序爲目標的社會工程的最高成就”。這一組織模式向人類社會的每一個間隙、每一個角落滲透擴散,讓難以把握的社會生活變得有形和凝固,並界定了現代社會的“沉重”、“龐大”、“靜止”、“根深蒂固”等特徵。

圖為實行福特主義的工廠。圖源:WIKI。

在制度層面,現代性的凝固化是與制度性權力的快速集中化有關。這一特徵一方面保證了“有序”,但另一方面卻推至到極端邏輯,產生了毀滅性的人類後果。只有在現代結構相互配合的凝固性背景下,才能產生這種用於種族大屠殺的機器。鮑曼認爲,事物的牢固性、粘性是最邪惡的,是最大的危險,是人們最大的恐懼源泉。大屠殺就是凝固的現代性的一部份。正是現代性(血液、土地、民族、國家、領土)的這種具體的、難以擺脫的明確的特徵,使得大屠殺成爲了可能,並不可避免地發生了。如果現代性具有自由飄移的結構,那麼對一個種族的大肆摧毀是不可能發生的。基於這種考量,將反思性與現代社會的總體時代特徵結合起來,就會發現液態的,流動的現代性之端倪。

隨著時空關係的變化和重組,現代性從沉重的、固態的形態向輕快的、液態形態轉變。首先是空間喪失了其優勢地位,轉而臣服於標示速度的時間。佔據空間位置的有形的、笨重的福特主義裝備(不管是大型工程建築還是大規模的勞動力)與“軟體資本主義”(software capitalism)時代格格不入。現代社會中,速度是裁判,誰能夠運作更快,誰就是勝利者。即便空間自身也發生了變化。正如保羅·維瑞利奧所說,“我們生活的世界不再基於廣袤的空間,而是基於不斷地被我們的交通、傳輸和遠端行動(teleaction)能力縮短的臨時距離。新的空間是速度-空間,而不再是時間-空間”。

保羅·維瑞利奧(Paul Virilio),法國哲學家。圖源:澎湃新聞(查閱參考文獻未找到英文名,根據音譯及著作(與速度革命、未來主義相關的論文)大致內容,判斷為此人。澎湃新聞翻譯為維利里奧,拼作Paul Virilio)。

其次,資本與勞動的固定聯接鏈條被扯斷。資本獲得了前所未有的自由,可以在全球流動,並產生了全球精英與本地勞動力之間的對立與差異。再次,權力與政治開始分離。權力的資本形式從政治活動中解放出來,遊移於全球各地,而不再限於民族國家的框架範圍之內。正是上述幾個方面導致了整個資本主義的時空重構,一切事物變得不確定、難以駕馭,世界“無序化”了;也正是這些特徵,使得現代性能夠軟化其“凝固”的特徵,用分散的實踐軟化真實的組織構造,用權力關係的異質化挑戰制度機構的凝固性。

最終,我們置身於流動的現代性之中。社會形式不斷轉折,呈現出不確定性和不安全性,並伴之以個體化。個人的選擇從集體的規劃和行動中解放出來,今天的個體越來越獨自地去面臨自己的生命選擇。在這種“液態的”社會形態中,再從系統和總體的角度來理解我們所處情況已經不合時宜,而更應該注重自我建構,隨機性和主體的自反性(reflexivity)。鑒於此,鮑曼、卡斯特、厄裏等人強調“社會交互性”(sociality)、“網路”、“流”(flow)、“流體”(fluidity)等概念,而不是“社會”(society),強調對社會性的“過程的”理解而不是結構的或靜態的理解。

(二) 隱喻的轉變

在鮑曼看來,“社會”在社會學中最早也是一個隱喻,描述客體的一些特徵,並凸現“社團”的性質。後來卻成了一個不言自明的實體,反而發展出了一系列其他的隱喻來表徵它。

如果要對所有的隱喻進行分類的話,無非兩大類——固體的和液態的,對應著現代性的兩大形態。

液體不像固體,能夠容易地控制和保持它們的外在形狀。流體,可以說,既沒有固定的空間外形,也沒有時間上的持久性。……從某種意義上來說,固體沒有時間意義;相反,對液體來講,具有價值的主要是時間維度。我們在描述固體時,人們可以忽略它的時間;而在描述流體時,不考慮它的時間維度將是悲慘的錯誤。

鑒於現代性新近的動態特徵,許多學者都傾向於反對“社會”、“園藝”、“福特工廠”等穩固現代性的意象,代之以新的隱喻。

鮑曼認爲,如今世界是漫步者(stroller)、流浪者(vagabond)、觀光者(tourist)、比賽者(player)的世界。或者可以用“旅遊”來表徵現代生活,這是一種非常切合實際的定位,它突出了一種鬆散的連接,既在某處,卻又從不屬於某處的特性。人們總是處於不斷的流動中,要麽是被迫的,要麽是被引誘的。顯然在這個過程中就能區分出“英雄人物”與“受害者”。觀光者從屬於消費社會,而流浪者是作爲觀光者的他者而存在的。

在這樣一種時代背景中,個體對“社會”的感受和經驗弱化。曾經持續的規範性壓力、對反復無常的個體命運的抵抗、以及秩序的長期性的體驗都在弱化或者消失,代之以新的經歷和體驗。這種經歷不再意味著過去將個體整合起來的“社團” ,而是一種使個體相互分裂的世界。這個世界中,出現在我們視閾範圍內的是極其有限的和隨機的樣品,因此,基於社會的“總體”的觀念消失了,更不用說“緊密的總體”,即“整體性”觀念了。於是在一個認知上無知和倫理上懷疑的年代,“社會現在也該退隱了,不再有社會的救贖”,以社會的名義所做的判斷也喪失了其合法性。

針對社會,或者社會性,鮑曼提出了一個替代性概念:“社會交互性”(sociality)。它試圖反映社會現實的過程性情態——隨機和規律模式的辯證運動,這一範疇拒絕理所當然地將過程套上結構性特徵——而是把所有的結構當成突生的現象來看待。這一概念,在他看來,蘊含著一種張弛有度的個人和集體之間的關係:在一個流動的現代性中,傳統紐帶已斷裂,不斷凸現的新的風險要求我們建造一種暫時的紐帶,它非常的鬆散,不至於威脅我們的自由,它又適當地緊繃,給予人們所需要的安全感。

卡斯特則結合“後工業時代的來臨”這一歷史潮流,指出資訊社會就是一種網路社會,以技術發展爲取向,追求知識的積累以及資訊處理的複雜度的提升。從網路社會中產生出兩種空間邏輯:流動空間(space of flows)及地方空間(space of place)。這兩者基本上是對立的。“流動空間借著遠距通訊以及資訊化系統而在一定的距離之外組織了社會實踐的同時性。而地方空間則擅長以實質的聚合爲基礎的社會互動及制度化的組織”。

卡斯特(Manuel Castells Oliván),西班牙社會學家、政治人物。圖源:WIKI。

網路社會主要是以流動空間的形式組織而成。流動空間分爲三個層次。第一個層次就是回路,是流動空間首要的物質支援。第二個層級是節點(node)和核心(hub)。第三個層次是占支配地位的管理精英的空間組織。在這三個層次組成的網路中,“流動的權力優先於權力的流動。在網路中現身或缺席,以及每個網路相對於其他網路的動態關係,都是我們社會中支配與變遷的關鍵根源:因此,我們可以稱這個社會爲網路社會(the network society)”。只要新的節點之間能夠有效地交流和創新,網路就能保持動態開放的結構。因此,流動空間作爲一種支配邏輯,是網路的主要特徵,弱化了地方和區域的社會意象。

對於“社會”這一概念的隱喻,莫爾和洛(Mol and Law)作了一個經典的劃分,將之分爲地區(region)、網路(network)、流體(fluid)三種社會空間或者類型。在地區這個隱喻中,物體聚集在一起,不同群體之間有著界限,這種邊界化的類型非常古老、牢固,爲我們所熟悉。在社會學中,社會通常被預設爲一個自治的社會性實體,國家居於其中心,並對社會成員的權利和義務做出安排。大多數社會關係都被認爲是發生在各個社會的範圍之內,即莫爾和洛所說的地區(region)之中。經濟、政治、階級、性別等等都是被結構化的,組合成了所謂的社會結構。

至於網路這個隱喻,其中距離是構成網路的要素之間關係的函數;網路之中的距離往往跨越了地區的邊界,產生了不同的空間(spatiality)。流體,就如在身體裏面流動的血液,可以在不折斷的情況下轉變自身,在其中,邊界和關係都不再是區分的標誌。一個流體的世界就是一個混合的世界。對流體的研究,就是對關係、形成流的那些排斥力和吸引力的研究。

莫爾(Annemarie Mol,荷蘭社會學家)和洛(John Law,英國社會學家)。圖源:谷歌。

繼承和張揚鮑曼、莫爾和洛關於流動性的強調,厄裏(Uryy)認爲在“後社會的” (post-societal)世界裹,“遊牧”、“流浪者”、“觀光者”、“船”、“賓館”、“汽車旅館”、“臨時休息廳”等均可以作爲流動的隱喻。當然,這中間存在著更優的選擇。比如說,遊牧是不同於流浪和旅行的,因爲它仍然是遵循嚴格的規定,從一個地方到另一個地方;而後兩者則更適合後現代的特徵,因爲它們表徵的不是常規的流動。同樣,“汽車旅館”的隱喻優於“賓館”這個隱喻,因爲前者無所謂真正的休息地,而是與高速公路相連接,作爲中轉站而存在,更加體現了流動性。這些隱喻給我們呈現的就是“流”——沒有邊界的變化,沒有中斷的轉型。正是因爲“流”超越各種社會區域的界限這一特徵,顛覆了社會學社會觀的主要隱喻——“地區”/“地方”(region)。

或許正如沃勒斯坦所言, “關於‘社會’這個觀念,最大的錯誤就是它將社會現象物化和結晶化(crystallization),而這些現象的實質不在於它們的固定性而在於它們的流動性和可塑性”。社會學核心隱喻的轉變,對流動性的強調,意味著社會的區域意涵、物化傾向正在弱化,基於相關區域中的一些傳統的權力、結構也遭到肢解。這就意味著社會性的傳統範式已經失效,是時候進行社會學範式的轉換、書寫社會學新的方法規則了。

沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein),美國社會學家。圖源:WIKI。

(二) 社會學方法新規則?

1. 流動範式

厄裏在《超越社會的社會學中》集中關注了各種各樣的全球“網路和流” (networks and flows)的發展演化是如何削弱了内生的社會結構的。在此基礎上,質詢了作爲“社會的社會性”(social as society)的合法性,並將之重建爲“流動的社會性”(social as mobility)。厄裹指出,在一個越來越沒有邊界的世界裹,傳統作爲疆界的“社會”在社會學研究中不再居於核心地位,對於後社會(post-societal)時代要做出切合實際的闡釋的話,必須關注流動。

厄裏(John Urry),英國社會學家。圖源:谷歌。

流動不僅是一種地理現象,更是一種社會現象。在厄裏看來,傳統關於社會流動的研究存在重大缺陷。首先,許多關於社會流動的文獻都將社會看成一個統一的均質體,從而沒有留意到城市和地點等地理現象與階級、性別、種族等社會範疇的交互作用。其次,新近關於“物的社會學”的發展仍需拓展,並且物體流跨越各種邊界,以及它們與人類的流的互動也是非常明顯的(這一點,厄裏顯然深受拉圖爾等人的影響)。最後,在已有的社會流動的文獻中,人們常常從垂直的而不是水準的向度來瞭解流動。

作爲一種彌補或者創新,厄裏對流動的形式、內涵進行了擴展。他所研究的流動包括四重意義上的流動:第一,指稱移動的或能夠移動的某物。流動是人和物的屬性,是一種肯定的範疇。其次,指稱暴動的、無規律的烏合之眾。第三,社會學/社會科學主流的流動,包括向上向下的社會流動,是垂直的流動,是地位等級的改變。第四,移民或者其他的地理移動,這是一種水準的移動。儘管其研究的流動具有非常大的包容性,但厄裹主要考查的是五種相互聯繫的流動形式:人們爲了工作、休閒、逃避等一系列目的進行的身體的移動(the corporeal travel of people);物體的移動(the physical movement of object),如商品、禮物等;通過各種印刷和視覺媒體呈現的地方和人物意象所產生的想像的移動(the imaginative travel)、超越社會距離和地理的虛擬的移動(virtual travel)、各種各樣的溝通產生的移動(communicative travel)。

基於對流動的重構,厄裏對柴契爾的“根本就沒有社會這種東西”的說法做出了新解。他肯定這一結論的正確性,但是卻對導致這一後果的原因持異議。他認爲,社會的不存在並不是因爲個體力量的強大,而是因爲社會在面臨全球化所帶來的“非人的”流體和流動過程的無能爲力。這種流動過程仰仗兩種不同的路徑:網路和流。在前者中,強調同質性:技術、技能、文本、品牌等網路確保了同樣的產品由同樣的方式傳播。而流則不同,人、資訊、物品、金錢、意象和風險等都在異質地、不均衡地和難以預料地流動,而且以更快、更難以預測的形式跨越各種邊界;它沒有固定的終結狀態和目的,而只是去邊界化的運動或者流動。這些路徑均彰顯了事物的聯繫性和複雜性,從而顛覆了傳統社會觀的線性隱喻(如微觀-中觀-宏觀層次)。

柴契爾即撒切爾,英國前首相。文中所引語句原話為:“根本没有社会这个东西,只有单个的男女和家庭。”圖源:WIKI。

在厄裏看來,各種流動方式的非線性和複雜性,恰恰刻畫了社會學研究的必要預設:首先,在因果關係上,事件或者現象的原因和結果之間不存在必然的比例關係;其次,個人和統計分析意義上的“個人”不能劃等號,因而,人的個性不能在統計學或系統中得到說明;最後,整體不等於部分的簡單加和,總會存在一些其他的相關事物參與進來,即通常所說的突生性。

結合全球化的網路、流,以及複雜性和混沌理論,厄裏旗幟鮮明地指出,21世紀的社會學是流動的社會學。在這種社會學中,強調新的方法規則:

在一個關注運動、流動和偶然性安排,而不是關注地位、結構和社會秩序的社會中發展出更多合適的隱喻;

審視身體的、想像的和虛擬的人類流動程度、範圍和各種影響,不管這種流動是爲工作、爲享樂,或是逃避痛苦等;

將物看成社會事實——並將能動性視爲源於物與人類的互動;

通過調查人類和物的感覺構成來展示自己的分析;

當網路和流在社會邊界內或超越社會邊界流動時,調查它們各自不均衡的所觸之處,以及它們在時空上是連接起來的;

審視階級、性別、種族和國族是如何通過各種世俗政體和居住旅行模式建構起來的;......

在《流動性》(Mobilities)一書的後兩部分中,厄裏運用自己的流動範式再次思考一些流動溝通模式的本質、變化,爲自己的理論提供可操作性和必要性的證明。對於自己提出的這種新的流動範式,厄裏總結出了13個特徵,其中最爲重要的幾點是:細分了流動的具體形式;質詢了自然物的世界和社會的世界的相互獨立性;流動挑戰了國家主權,並與“不能移動”之物相互作用。在厄裏看來,流動範式的提出切合當今時代的特徵,具有重大的理論意義。在某種程度上,流動範式不僅僅是重寫了社會學方法的規則,而且還重寫了整個社會科學。

2. 拋棄還是揚棄社會性?

主張社會學研究的內容從凝固的意象轉變爲流動的意象的學者們,反映了全球化等現象帶來的各式各樣的流動。這些流動以新型的時空模式穿越了社會的邊界,展現出了社會學的新的重大議題,即關於流動的議題。在社會學的這一新議程中,作爲學科核心概念的人類“社會”不再具有顯著意義;相反,這一學科是圍繞著網路、流動和水準流體而組建的。

的確,傳統社會正被越來越多的物理的和虚擬的流動打亂,社會學家需要通過流動的隱喻來重新想像社會聯結。流動派學者不容置疑地描述了值得社會學探究的重大趨勢,但是對於爲什麼社會學需要如此重大的重構(重寫社會學方法規則)才能描述這些現象,才能成爲一門學科得以存在的原因的說明並不充分。

首先,古典社會學並不缺乏對於流動的研究。其次,對於流動的研究也並不僅限於社會地位的升降等垂直流動,代表水準流動的移民現象仍在研究範圍之內。的確,在研究範圍上,古典社會學確實對“物”的流動有所忽視,因爲它預設社會是“人類社會”。第三,社會學流動范式的建立並不能完全突破整個社會學既有規則的框架,否則,社會學研究就全然碎片化了,縮化爲對“汽車”、“機場”、“網路”、“電子技術”等的研究,這勢必阻礙我們的想像力去關注道德、權力等更爲切近的問題。第四,流動學派容易將流動的范式等同於對技術的研究,將人類社會還原爲技術社會。因此,在這個意義上,新的社會學方法規則並不是簡單地抛棄“社會性”,而是力主“揚棄”的審慎態度。

當流動範式中的“網路”擴展開來,“流”、“流體”抹平一切界限、突破傳統的民族國家的疆域,而徜徉在全球世界時,一個“後民族社會”(post-national society)便會端倪初現。這便是民族社會向世界/全球社會的演進。

對於“社會性”的排斥,還在於許多論家認爲“社會性”之核心的“社會”與民族國家有著千絲萬縷的聯繫,甚至在某種程度上,二者可以等同。隨著全球化的興起,民族國家代表的主權搖搖欲墜,民族國家終結了,由此,社會終結了!釐清社會與民族家的關係,有助於進一步理解“社會性之終結”這一思潮的理據與爭議點。

(一) 方法論民族主義

第一次現代化的基本前提是亞當·斯密所說的“方法論民族主義”,即社會輪廓與民族國家輪廓基本上完全重合。社會學產生初期,作爲一種理性的秩序力量,恰好是將社會放置於國家這個容器之中。貝克將這種思潮稱爲“社會集裝箱理論”。這個理論具有三個要點:

第一,根據這一理論,從政治上和理論上,社會都以“國家控制地域”爲前提條件。這意味著社會學隨時關注民族國家權力和武力的統治權威,由此從定義上表明,社會隸屬於國家,社會是國家社會,社會秩序意味著國家秩序。......

這種模式對外、對內都有效。(各種劃分都有民族國家的統一標準,打上民族國家的烙印。)……國家作爲一個集裝箱首先規定了領土單位,在此基礎上對經濟及社會進程和形勢進行系統統計。通過這種方式國家自我監督標準成爲實證社會學的標準,由此社會學的現實定義證明了官僚主義的現實主義。

第三,隨著對內對外疆界分明、有秩序的、按民族國家界定的各種社會形象的發展,產生了一種現代社會進化的自我形象和自信。現代就是優越的......

在貝克看來,社會和社會學陷入民族國家等同於社會的“領土陷阱”,可以追溯到古典三大家那裏。儘管他們分歧頗大,但都贊成現代社會的領土定義。社會學從一誕生就先天不足,與民族國家的關係過於緊密,除了圍繞國家的意象似乎就難以界定自身。

貝克(Ulrich Beck),德國社會學家。圖源:WIKI&豆瓣。

對於這種方法論民族主義,圖海納也深有同感:有時候,“社會性”(the social)這個詞語本身並無意義,而“社會”(society)一詞只是“國家”一詞的等價物。對普通民眾而言,社會不過是“祖國”的一個代名詞而已。從歷史淵源來看,現代社會概念的形成和民族國家的現代構成是一個同步過程。關於“社會”的古典觀念與民族運動分不開,而集體意識也首先是意識到從屬於某一民族國家。人們基於一種傳統的“社會”的“總體”、“統一”的觀念,尋求其對應物,那麽這種社會系統的統一就只能表現在外部,就只能表現爲民族國家,因爲“只有國家才能把被市場分離、被敵對階級關係和被理性個人主義原子化的行動者整合起來……” ,另一方面,國家必然要有一個政府、一塊領土和一個政治集體。這樣,抽象的社會觀念與具體的民族社會現實聯樣繫起來了,從而牢固了民族國家社會這一模型。

正如埃利亞斯所言,20世紀的許多社會學家在談及“社會”時,不再會考慮到超越民族國家的“布爾喬亞社會”或“人類社會”的觀念,而是越來越關注有些淡化的民族國家的理想形象。比利希認爲,民族主義在各個角落撒播,不管人們是否意識到。在其代表作《平庸民族主義》(Banal Nationalism)中,比利希指出,“處於社會學自我界定之核心的‘社會’,是在民族國家的意象中創造出來的”。這種觀點似乎在西方根深蒂固,就連一直致力於研究政治、公共領域的阿倫特,也不無感慨:生活中的私人領域和公共領域的劃分與家庭和政治領域對應,政治領域自古代城邦國家的興起後就是一個獨特的實體。但是社會領域(既不是私人的也不是公共的)的出現,嚴格地說,是一種較新的現象,其產生與現代的出現耦合,並在民族國家中建立了自己的政治形式。

比利希(Michael Billig),英國社會學家。圖源:拉夫堡大學官網。

儘管一再指責“社會”是社會學話語中一個普遍未經檢驗的名詞,吉登斯和鮑曼、圖海納等學者一樣,仍然認爲(古典)社會學的種種觀念,以及社會的觀念,是以民族國家爲典範,因此而被想像爲一個系統或總體。

因此,西方社會學界在對“社會”理論化時,如果對這一概念有任何共識的話,一定是將之嵌入於國家主權、民族公民權和社會治理之中,貫穿著“平庸民族主義”。每一個“社會”就是一個具有主權的社會實體,即決定每個成員或者公民的權利和義務的民族國家。這種方法論民族主義是西方社會學的一大顯著特色。

(二)民族國家社會模型坍塌

全球化這一無法阻擋的力量席捲社會生活方方面面,摧毀了古典社會學的民族國家社會模型。

在19世紀,人們生活在民族空間內,自然傾向於將民族與社會同義,然而全球化時代,經濟、資訊、生態、技術、跨文化衝突和公民社會各領域裏可感受的日常行爲均在去除疆界,伴隨著即時性認同與對共同體的尋求,民族與社會的裂縫日漸明晰,從而削弱了我們傳統的社會觀。

按照圖海納的看法,民族國家主要有三種功能:建立能對經濟發展進行干預的政府官僚機構;對人們道德和情感的引導與控制;從事戰爭,以建構國家版圖或者抵制敵國的攻擊。然而,這些功能在全球化背景下都有所弱化。具體而言,民族國家的命運與如下問題相關:首先,全球資本主義的興起,挑戰了國家對民族經濟的操控能力。跨國公司、“外在地主現象”(鮑曼語)均游離於民族國家範圍之外。其次,全球風險社會的出現,尤其是涉及到環境方面的風險控制,再也不是民族國家區域範圍內就能解決的。第三,建立在地方或者民族之間的認同政治和新社會運動的出現,在全球範圍內產生效應,民族國家只不過是整個全球網路中的一個“節點”。最後,新式的恐怖主義以及網路戰爭帶來的威脅也並非單一民族國家可以應付的。 民族國家的權力已經被挖空(hollow out)。

圖海納(Alain Touraine),法國社會學家。圖源:WIKI。

傑索普進一步指出國家權力如何被掏空。首先,國家的去民族化的趨勢(the de-nationalization of the state)。 經驗上反映在民族國家機構的空洞化上:新老國家的國力都以低民族、民族、超民族和超地區的層次在領土和功能上進行重組。其次,政治系統的去國家化(the de-statization of the political system)。一方面是治理角色的多元化,政府、准政府及非政府組織間夥伴關係的重要性凸現,另一方面,政府介入市場的方式由縱向式管制轉變爲横向性治理。最後,政策制度的國際化(the internationalization of policy regimes)。

傑索普(Bob Jessop),英國社會學家。圖源:WIKI。

不滿足於僅僅對經驗現象的歸納,阿爾布勞用全球時代(the Global Age)這一大手筆來審視民族國家的發展。全球時代是一個超越了現代性的歷史新紀元,宣佈了現代時代(the Modern Age)的結束,全球時代意味著以全球性(globality)來取代現代性(modemity)。

關於現代時代的研究,阿爾布勞認爲社會科學家們主要採用的方法是將之“與資本主義、工業主義或與一種抽象的現代性聯繫起來,把它們各自與社會的關係看作理解各種事件的來龍去脈的鑰匙。……任何看起來像是表明資本主義、工業主義或現代性之衰落或轉變的事情,都會被認爲是預示著一個‘後時代’——一個在其中社會處於極度混亂狀態的時代”。在現代時代,如果說有哪一個方面更具有決定作用的話,那就是民族國家。現代性的主要代理機構就是民族國家的社會。

阿爾布勞(Martin Albrow),英國社會學家。圖源:China Daily。

然而,在一個嶄新的全球時代,“全球性至少在五個方面使我們超越了現代性的種種假設。這五個方面是:由全部人類活動造成的全球性的環境後果;由具有全球破壞性的武器導致的安全感的喪失;通訊系統的全球性;全球性經濟現象的湧現,以及全球主義的反省性——在有這種反省性的地方,人們和各種團體都以全球作爲自己確定信仰的參照系”。

全球性(the global)的凸現,既挑戰“現代的”(modern),又挑戰“民族國家”。因爲“現代的”首先是一種時間上的稱謂,它強調革新,展示的是一種性質,它並沒有什麼物質性的指涉物件。正因爲如此,爲了弄清楚它的動因,人們就不得不去研究民族國家和資本主義組織。這樣它與“民族國家”勾連在一起了。民族國家社會理論就是正在逝去的現代規劃的優勢地位的產物,它把有關國家、人民、社會、政府、民族、文化的觀念混爲一體,強調它們與領土的耦合關係。與之相反,“全球的”首先是一種空間上的稱謂,“是地球在空間的位置的產物,是對生存的具體完整性和完善性的召喚,它不是把人類區分開來而是使人類抱成一團”,整個地球可以作爲其物質承載。因此,“全球性的東西(或作爲一種抽象的性質的全球性)既超越又佔有民族性的東西;此外,它還以一種空間性的關係取代了‘現代的’的時間關係”。

伴隨著現代性的被超越,民族國家的社會模型危機四伏。儘管民族國家聲稱要控制社會性並要成爲一個綜合性的社會組織,但是當所有國家都採取這種行動時,領土的擴張作爲一種可能性實際上已不復存在。在精神方面,人們的生活也不再局限於地理臨近性的影響,因爲科技的發展使得“遙遠的”不再是“陌生的”,反而可能是熟悉的、親密的,由此,民族國家對人民的控制也被削弱。簡言之,國家(或者社會)的根不再是紮在民族之中了,它面向的是全球性。

(三)世界社會?

全球化、全球性等一系列相關的概念意味著,社會的民族國家框架已經悄然發生改變,社會與一種具有固定領土範圍的國家的角色定位漸行漸遠。社會和民族國家已相互分家,社會生活都已經被非領土化了(deterritorialized)。這種非領土化有助於消除社會學概念中錯誤的具體性,而且實際上也許還有助於消除行政概念中誤置的具體性。社會從民族國家的地方/地區隱喻過渡到全球/球體的隱喻,不僅僅是規模上的差別,更是類型的差別。全球意味著在本體論上的抽出,而地方則意味著在本體論上的嵌入。地區性已不再具有任何明確無誤的重要意義,或者更確切地說,地區不過是多種世界共存的場所。地方不單純的是擁有邊界的地方,它是全球的地方/地區,反映著全球地方化(glocal)。

一旦邊界不存在,民族國家的社會模型喪失合法性,那麼如何從理論上概念化或者重構我們目前所處的時代特徵?不少全球化或者全球性理論家訴諸於世界社會/全球社會這一模型來處理逐漸浮現的後民族社會秩序。

在這方面,首先不能忽視的是世界體系理論家沃勒斯坦。在他看來,除了分析者或者行動者的大腦,我們幾乎無處可尋“社會”這一東西;社會科學如果拋棄“社會”這個術語的話,就會前進一大步。於是他採用一個世界體系的觀念代替相互封閉的各個社會的觀念。這個體系中的一切都依據勞動分配原則確立自己的位置。這個系統是在16世紀的西歐出現、並逐步傳播的資本主義世界經濟,它打破了民族經濟的界限和國家的框架。到了20世紀,這一系統擁有巨大的生產能力和商品關係以及累積的趨勢,正在將整個世界囊括進全球市場、勞動分工、生產和分配之中。社會科學必須研究這種擴張過程以及這個系統的運作。因此,不能再用國家和民族的框架來分析資本主義,而是將之作爲一個在本質上是全球的系統。

顯然,沃勒斯坦的世界體系/世界社會的原因和特徵都是單一的——經濟或者資本主義經濟。與之類似,羅西瑙(James Rosenau)、吉爾平(Gilpin)、赫爾德等人也是把一個特殊領域和邏輯解釋爲核心的領域和邏輯。他們從事國際政治研究,一方面通過提高資訊技術全球化的意義(知識和資訊社會),另一方面通過強調各種政治一軍事因素和立場(權利一政治)從而對民族國家的正統觀念提出質疑。羅伯遜、阿帕杜萊、阿爾布勞(Martin Albrow)、費瑟斯通、拉什、厄利等理論家則用傳統的文化理論進行論證,主張“全球地方化”。

全球與地方的質的差別意味著不能直接將傳統民族社會的理論工具直接運用到全球領域,比如說,社會和共同體的顯著特徵是共同的文化、共同的歷史記憶、共同的認同,這些顯然不適用於世界社會。按照阿爾布勞的理解,世界社會絕不是民族國家之間的一種合約,而是作爲由跨越國界的種種聯繫產生出來的事物而存在。因此世界社會是作爲多領域全球化的後果而存在,是各種社會關係的總和。在世界社會中,強調的是對差異的包容,而非排斥。在整合了一些學者的觀點後,貝克界定了自己的世界社會理論。在貝克那裏,與民族國家社會的“多樣性有限的統一體”不同,世界社會是一種非統一體的多樣性。它致力於建構的是一個全球公民社會,張揚普遍的人權;這是一種跨國認同,銷蝕著民族認同這一民族國家的主要管轄範疇。

社會科學從第一次現代化向第二次現代的範式轉換。圖系原文章作者所引。

貝克認爲從民族國家社會到世界社會,其方法論邏輯是完全不一樣的。前者是第一次現代化的產物,後者是第二次現代化的結果。爲了對應,可以將後者稱之爲“方法論世界主義” (與後現代的方法論是不同的)。

(二) 釐清社會與民族國家關係

全球化理論家們對社會之終結的邏輯建立在兩個基礎上:第一,社會與民族國家等同。第二,民族國家在全球化背景下衰弱了,由此社會也就衰弱了。這兩個立論均值得推敲。

1. 社會從來就不是民族國家

確實,社會與民族國家有很大的淵源,二者都有著“地域、領土、界限”的情結。在歷史上,社會、民族和國家絞纏在一起。於是,人們就建立了一個假像:社會=民族國家。然而,這種等同論最後仍然沒有說明社會到底是怎樣與民族系統或者民族國家扯上關係的。即使是主張“全球化引發後民族視角,後民族視角表證後社會視角”的厄裹也不得不承認,“很多社會並不是民族的,更不用說是民族國家了,這種非民族國家社會最引人注目的莫過於海外華人”。也許全球化理論家們現在馬上會跳出來澄清:他們並不承認二者之間等同;但在古典社會學裏,社會就是民族國家社會,因此他們反對的是古典社會觀。事實果真如此嗎?

(1) 古典社會學之“社會”

古典社會學家中確實有人持等同論觀點,但這並非主流。在方法論民族主義中,貝克指出這種“領土陷阱”自古典三大家那裏就存在。韋伯確實非常關注國家政治學,對現代國家有諸多論述,但是他從來沒有認爲國家就是社會,何況“社會”本身在韋伯和齊美爾等學者那裏就是一個缺失的概念。而在馬克思那裏,更傾向於用“社會關係”來代替“社會”。“社會”是從黑格爾那裏繼承過來(並將其辯證法進行倒置)的,主要表徵“市民社會”,並且是與“政治國家”相對的一個概念。即便是賦予“社會”異常重要性的塗爾幹那裏,其社會學也是具有豐富的世界主義面向的。至於其他一些社會學家,雖然研究興趣各異,但也鮮少有人聲稱社會就是民族國家。

布賴恩·特納考查了人們對古典社會學的認識誤區。人們通常認爲古典社會學不能很好地分析全球化,因爲它所預設的民族國家、民族文化和民族社會與全球世界難以有所關聯。因此,對於世界主義它難以提供規範的辯論,這迫使我們思考超越民族國家的忠誠和認同。對於這種偏見,我們至少可以做出如下幾點說明:

首先,古典社會學中的“社會性”並不限於民族社會。這一點可以參照塗爾幹和帕森斯得出。特納指出,“社會性”不同於社會,其顯著特徵是社會團結和稀缺性之間的張力。古典社會學包括對價值、文化模式、信任和規範性設置的研究等,它們構成了表達稀缺性的社會分層結構和系統的基礎。社會學的弱綱領就是研究個體在社會關係中的社會行動的意義。相反,其強綱領則認爲,在大多數情況下,決定社會生活的社會力量往往並沒有被社會行動者意識和瞭解。在塗爾幹和帕森斯的社會學強綱領裏面,社會性不是民族社會。在前者那裏,社會性是一個突生的力量或者關係,在後者那裏,儘管AGIL模型與民族國家有所關聯,但是他還分析了交換系統中的貨幣、各個社會系統構成的系統(主要表現是國際關係)等等。

特納(Bryan Turner),英國社會學家。圖源:澳大利亞天主教大學官網(特納目前所在的高校)。

其次,塗爾幹發展了世界主義社會學的觀念,以挑戰他那個時代的民族主義。特納指出,塗爾幹深受他那個時代一戰的影響,認爲人們的思想存在道德立場——愛國主義與世界愛國主義(patriotism and world patriotism)。後者即是我們現在所言的世界主義。塗爾幹在《職業倫理與公民道德》(Professional Ethics and Civic Morals)一書中,將真正的愛國主義稱之爲世界主義。

再次,批判性地審視馬克斯·韋伯的理解社會學,以考察作爲世界主義必要前提的社會學中的承認理論(recognition theory)的條件。特納指出,世界主義的一個重要特徵就是如何對待他者,這有四個關鍵步驟:意識到他者、尊重差異、批判性地相互評估、關心他者。而這些都可以在韋伯的理解社會學中找到雛形。鑒於此,儘管韋伯在弗萊堡的就職演講有著民族主義情結,但是其社會學方法論和對普世主義倫理的觀照都表明他的社會學決不是一種民族社會學。

因此,認爲古典社會學將社會與民族國家等同,不過是一些學者自己的主觀臆測,爲了批判“社會”而樹立起來的一個虛假的“靶子”。民族國家式微就是社會終結的預兆,而這又進一步預示社會學必須轉型——這種觀點同樣值得推敲。

(2)“民族”、“社會”、“國家”:誰之問題?

如果社會不等同於民族國家,那麼對全球化帶來的世界主義進程的強調所要批判的對象顯然就不應該是“社會”。如果說民族社會是與世界社會相對應的兩個概念的話,那麼顯然真正存在問題的不是“社會”,而是“民族”。否則全球化理論家們就很難解釋自己爲什麼要接受“全球社會”或者“世界社會”的提法,而沒有將術語中的“社會”剝離掉。麥克勒南語帶譏諷地說,我們應該批判的是“民族社會”而不是“民族社會”。

實質上,對“民族”進行批判也是不對的。因爲“民族”一詞本身表徵的是一種文化特徵,而非地域界限。首先,“民族”暗含的認同心理,或者民族主義並不局限於民族國家範圍之中。比利希指出,作爲一種政治文化心理,民族主義這一概念總是被限定在那些流浪在外的、激情四溢的典範上,而日常的、熟悉的民族主義形式卻被遺忘了。這在猶太複國、伊斯蘭原教旨主義方面表現得淋漓盡致。其次,如果民族圈定了行動的疆界的話,也就難以說明“後現代民族主義的興起與現代國家的衰退同時發生的現象”。此外,“當代的民族主義是比較多反動性的而較少主動性的,它比較多是文化的而較少政治性,也因此而較多以防衛已經制度化的文化爲取向而非以建構或防衛一個國家爲取向”。

所以,“民族”與“民族國家”又是兩個不同的概念,因爲後者更多地具有地理疆界的意味。到最後,仿照麥克勒南的邏輯,我們可以得出結論說,全球化理論家要批判不是“民族國家”,而是“民族國家”。

既不是“民族”,也非“社會”阻礙了全球網路和全球流的展演,而是“國家”(尤指民族國家)框定了範圍,劃分邊界,它才是世界社會的絆腳石。將社會與民族國家等同至少會帶來兩個問題:虛假的理想化的整合模型,以及平庸的民族主義。

1. 民族國家衰落了嗎?

退一步而言,即便我們承認社會等同於民族國家,但是民族國家的衰落本身還是一個值得商榷的問題,由此肯定地說“民族或者社會性終結”了的做法也是經不起推敲的。

邁克爾·曼使用一個能區分地方的、國家的、國家之間的、以及超國家的和全球的互動網路模型(local,national,inter-national,transnational and global interaction networks),分析對民族國家的四個“威脅”:全球資本主義、環境惡化、認同政治和後-核時代的地緣政治。這四個要素實際上都會對民族國家產生影響,既有弱化也有加強趨勢,並且使得國家之間和超國家的網路意義更加重大。因此,這些因素產生的影響並非是“鐵板一塊”,而是分化的、矛盾的。資本主義全球蔓延,代表著後工業的、資訊化的、消費主義的以及新自由主義的形象,但是其發展與轉型輕微地弱化了北半球的民族國家(最明顯地表現在歐盟内部),而經濟發展則強化了南半球的民族國家。在後-核時代的“硬性地緣政治”(hard geopolitic)的衰落弱化了北半球,而非南半球的國家。“軟性地緣政治”(soft geopolitics) 處處帶來國家的新功能,維持了民族國家之間網路的優勢。環境惡化帶來的全球風險社會儘管超越了民族國家的處理能力,但是仍然離不開它們之間的合作。

一般認爲,“認同政治”和“新社會運動”,使用新的技術,使得不同的地方的、跨國的認同興起,危害了民族認同以及廣泛的階級認同,而後兩者都曾是民族國家管轄的範疇。與這種觀點相反,認同政治可能是強化了國家的疆域政治。這四個層次的模式變化多樣,我們很難直接得出民族國家及其系統到底是加強了,還是削弱了的結論。但是曼非常肯定的是,全球網路的擴張看來是更多地削弱了地方性(local)互動而非國家互動(national)網路。

邁克爾·曼(Michael Mann),英國社會學家。圖源:豆瓣。

因此,曼建議,對於一些全球化的因素,我們需要分清楚:(1)對不同區域的不同國家產生的不同影響:(2)哪些趨勢是弱化了民族國家,而另一些則是強化了民族國家;(3)代替國家控制或者國家之間以及跨國網路的是哪些趨勢;(4)同時強化民族國家和跨國主義的又有哪些趨勢。就此而言,吉登斯、拉什、厄裏、卡斯特等學者主張的削弱論無疑有些武斷。傑索普面對國家的“空洞化”時,強調民族國家仍然在“多維度調節性治理”中扮演著“元治理”的角色。還有許多學者對全球化持有一種複雜的看法,認爲全球化既沒有削弱,也沒有創造民族國家,民族國家不過是在重組或者轉型罷了。

從事實層面來看,如果民族國家真的“斯賓格勒化”了,那麽就難以理解大國在全球事務中的地位,如中國和美國。顯然它們正是借助於全球化的過程才能在全球範圍施加其影響力。就這個意義而言,與其說全球化弱化了民族國家,不如說二者更多地是一種依存、互構關係。民族國家需要借助全球化來定位自身,決定什麼方面該放權,什麼地方應該建立邊界;另一方面全球過程中的經濟運轉、政治發展、文化交流合作等都得仰仗民族國家這個重要的載體的配合。

1. 世界社會何以可能?

世界社會或者全球社會,儘管構想出了一個美好的人類共同體,但是人們目前的生活空間仍然是民族國家,而且民族國家將繼續是他們“想像的共同體”中最重要的一個。

一些社會學家在宣導世界社會時,認爲全球和地方是不同的隱喻,有著不同的邏輯。但是對於全球化到底是一個經驗過程,還是一個隱喻,或者二者兼而有之卻是語焉不詳的。

最後,即便是很多機構都全球化了,爲邁向世界社會鋪路,但總有一些事物不可能做出重要的全球轉型。特納就指出了世界社會的一些局限。如“流動的公民權”,這不過是一種政治神話,因爲公民權涉及到權利和義務,這決定了它只能從民族國家那裏獲得。此外,現代國家面臨著二難困境,一方面經濟的發展需要勞工、資本、技術等要素的自由流動,另一方面,國家又需要在政治上宣稱自己的主權。

因此,流動與限制流動持續競爭。不同要素之間由此就存在著流動差距。從傳統的圍牆、柵欄到更複雜的隔離系統,如司法的出入境的管理,無一不在對人員、商品、服務的流動頒佈“禁令”。厄裏提出的“流動的社會學”、卡斯特提出的“網路社會”都在爲全球化或者全球社會呐喊助威,特納針鋒相對,提出了“飛地社會”(the enclave society), 主張一種研究非流動的社會學(a sociology of immobility)。他還歸納出現代社會採用的三種主要阻遏(enclavement)策略:扣押 (sequestration)、儲存(storage)、隔離(seclusion)。只要“飛地社會”的邏輯還在持續運行,世界社會就是一場黃粱美夢。

另外,全球社會到底是因爲全球化而分裂還是因之而整合,也是一個問題。巴特爾森反轉了常人的邏輯,質詢到,與其追問全球化的過程是否會將我們從國家之間的國際系統帶到一個無邊界的全球社會,還不如問爲什麼全球社會會在領土上分化爲國家系統,這些分化又是如何被現代國際關係理論和現代社會學合法化的?並在一定程度上讓我們視之爲理所當然的?由此,全球社會的邏輯由“分化一整合”走向了“整合一分化”。雖然巴特爾森假設的前提看似一個先驗問題,但卻無疑開啟了一個新的視角。

不管是世界社會,還是世界主義社會學,我們既要看到其生機,又要看到其缺陷。

當強調“網路”、“流”等後現代社會學家致力於建構一個動態的“後社會的” (post-societal)世界時,它與世界/全球社會理論是有著選擇性親和關係的。當拋棄了“社會”(society)這一觀念時,用以概念化它的一系列社會範疇(“the social”或者“social category”)也就岌岌可危。歷史(確切地說是歷史的書寫)也就由“社會史”(social history)轉向了“後社會史”(post-social history)。社會性實體論的衰落,也必然投射到學科範疇的變遷上,即從社會範疇向後社會範疇的過渡,其中最引人注目的就是文化範疇的興起。

(一) 社會範疇

許多反對“社會性”、“社會”的論家們都認爲,社會範疇與唯物主義有著重大勾連。長期以來,大部分歷史研究和社會研究都建立在這樣一個假設上面:社會是由客觀結構構成。其基本的含義就是社會經濟關係領被視爲一個自治的領域,即由內部的工作、再生產變遷等機制統治,獨立於且並不化約爲個體的意向性決定和行動。這樣一來,社會性好像就是一個可識別的、可界定的真實存在,超越了體現它的主體,並與之不同。

隨著建立在勞工運動上的階級的誕生、馬克思主義社會主義的擴張、福利國家和社會公民權的制度化,社會性興起;它的盛行也投射在了智識領域,一個主要證據就是卡夫雷拉所言的社會科學領域(包括歷史學)的客觀主義或者唯物主義取向的強化和傳播。這一系列的變化導致社會範疇成爲社會科學分析的主導範式。從社會範疇出發分析問題,就是從社會結構(尤其是經濟關係、經濟地位)的角度看待人們所處的社會位置(這可稱之爲社會情境界定)以及他們之間的相互關係,從中就產生了爲我們所熟悉的“經濟基礎-上層建築”等一系列因果關聯的觀念。

這一範式裹,最重要的兩個概念是:物質性(the material)和社會性(the social),以及與之相伴的階級/階層觀念。物質性與社會性構成了實在性,並常常與“經驗”、“社會經驗”相重合,成爲解釋的結構變數,並爲這種解釋提供“經驗的證據”。階級/階層觀念,則是分析社會位置的有效工具,它首先表徵的是經濟地位,以“自在的階級”形式存在,其次,它蘊含著一定的文化/意識認同,將“自在的階級”轉化爲“自爲的階級”。通過這幾個關鍵觀念,人類行動與社會關係的對應性得到說明。

在史學界,將社會範疇的解釋範式之盛行概括爲“社會史”(social history) :

社會史的基本理論預設在於:社會經濟領域構成某種客觀結構,這樣說有雙重意涵,既指它具有某種不可化約的自主性,包含內在的運作機制和變遷機制,也指它承載著本質固有的意義。在社會史學者眼裏,個體的主體性,乃至整個文化領域,無非是其社會存在的某種表徵或表現,因此,蕴含意義的行動受到物質存在條件的因果決定,受到人們在社會關係中所佔據的位置的因果決定。

儘管社會範疇曾一度主宰整個社會科學,但是作爲社會範疇之核心的“社會性”這一觀念從來沒有得到過普遍的接受,而且從一開始,那些反對將人類行動和社會關係在本體論上作分割的人就拒絕社會性這一觀念,例如韋伯、齊美爾等人。由於社會範疇與歷史唯物主義的主張太過於相似,一些學者認爲,自馬克思主義衰落以後,人們很少談及社會性,因爲這個詞語在很大程度上是與階級關係這個概念聯繫在一起的。還有一些學者(如Joyce, Cabrera)主張要對社會範疇“去魅”,主要路徑不外乎有三:檢驗社會範疇與實在之間在多大程度上相符合;追溯這些概念是如何出現、被人接受,並轉化爲實踐的規範以及知識工具等;審視人們不再用這些概念去思考社會實在的原因和方式。顯然第一種是要撼動傳統符合論的地位,後兩種則是遵循福柯的路數,對社會性進行認識論考古。

實質上,眾學者們對社會範疇的主要詬病在於它予以客觀論或物質論的基本要素以重要意義,預設了社會位置與社會行動的決定與被決定關係,剝奪了行動者主觀意義方面的相對自主性。近二三十年來,這種批判在整個社會科學廣泛存在,並最終由暗流湧現出明顯的轉向——“文化轉向”。

(一)大轉型

如何用一種歷史大視野看待人類世界的變遷,一直是社會科學追求的目標。在圖海納看來,我們經歷的大部分歷史可以概念化爲幾個階段:宗教社會、政治社會、工業社會、後工業社會(全球社會)。每一個階段所採用的主導範疇都是一種偉大的革新。如果要從中篩選出兩個最重大的轉型的話,那一定是社會範疇對政治範疇的優勝,以及目前文化範疇對社會範疇的取代。

1. 範疇轉換

圖海納指出,在很長的一段時間內,我們用政治術語來分析和描述社會現實,如“秩序和失序”、“戰爭與和平”、“政府和國家”、“國王和民族”、“共和國”、“人民”以及“革命”等概念。然而,隨著工業革命和資本主義等從政治力量中解放出來,並成爲社會組織的“基礎”,經濟的和社會的範式就獲得前所未有的重要性,並取代了政治範式。與之相呼應,我們採用的是一系列社會範疇:社會階級和財富、資產階級和無產階級、工會和罷工、分層和社會流動、不平等和再分配等。顯然,在政治社會中,規範和制度是源於國王或者城市的主權所具有的權力,個人被型塑爲政治人。而在工業社會中,個人不再僅僅是政治人,個人的身份是工人,其一切活動就是要建立一個以生產、投資和創新爲基礎的社會。在這樣一個社會中,整合的原則也不再是強制的政治權力,“社會”本身就作爲一種整合系統而存在。

如今,隨著技術的發展,工業社會被資訊社會取代,全球化導致的碰撞更多的是關於文化身份的認同,而非傳統的物質利益。人們爭取的權利已經由過去的政治權利、社會權利過渡到了文化權利。過去人們用社會範疇來思考自我,現在則應該採用文化術語來思考自我。要理解當今世界出現的新問題,如對差異的識別、對少數族群的承認、生態問題、女性主義等問題,就必須採用新的範式,即文化範式,其主導的概念是“主體”、“認同”、“文化權利”、“多元文化主義”等。新世界要求新的思考方式,而作爲過去一個時代之標誌的社會範疇必須在以文化範疇爲依託的“主觀意義”之強勢回歸中消隱退出。

圖海納指出,文化權利不能簡單地視爲政治、社會權利的延伸,因爲它總是保護特定的人群,而政治和社會權利是賦予所有的公民的。文化權利要求保護社會實踐的多樣性,反對啟蒙和政治民主聲稱的抽象的普遍權利。文化權利建立在特定的“認同”基礎上。爲什麼如今社群主義在全球範圍內盛行,就是因爲它是特定個體對自己身份的識別,追求差異的權利的結果;其強有力的號召力源於它是具體的,關涉到特定人群的,或者說總是在爲“少數者”發言。通過訴諸於具體的總體,而不是公民權、階級這些“大而空”的集合,主體被動員起來了。一系列的運動,不管是婦女運動,還是移民發起的運動,都不滿足於反對政治權利、經濟權利的弱勢,而更多地是尋求在文化上的“承認”。當然,文化權利絕不能陷於社群主義,它要求的東西更多。因爲後者表徵的是一種集體的權利,而文化權利強調主體不僅有加入某一種信仰和實踐的權利,而且還有抽身而退的權利。

作爲文化權利之基礎的“認同”往往會導致一種封閉的“我群”觀,而忽視它者,因此極易引起文化衝突。圖海納轉而求助於泰勒的“承認”(recognition)這一觀念。由於文化的多樣性不斷激增,相互承認和包容的障礙也難以掃除,於是文化融合(cultural mixing)似乎提供了一個出路。不同文化之間的遭遇,要麼使得一方承認另一方,要麽是引發一種防禦性認同,由此文化間的交流(intercultural communication)顯得至關重要。因此,圖海納主張多元文化主義或者說多元文化社會,反對認同的政治,並認爲這二者是背道而馳的:

多元文化社會的概念,和認同的政治是不相容的,因爲它的立足點是在尋求各種文化之間的交流,同一切民主的概念包含著對人們的利益、言論和價值等的多元性的承認是一樣的。相反,一提到認同政治,就一定會使人們想到它將必然把社會、文化和政治加以聯繫,這樣一來,它將必然形成一個社群。......

要實行文化間的交流,就必須實現信仰和信念的非社群化和內化,因此也必須實現社會的空間與文化的空間的相互分離——最後的結果是實現世俗化和政教分離。

通過一系列解讀,圖海納得出這樣的結論:社會學分析的主要對象不再是社會,而是不僅僅作爲社會性存在的行動者——他們不再由社會屬性或者社會關係決定,而是由文化權利界定。

2. 文化研究

文化範疇的興起,還顯著地表現在作爲一種派別的文化研究的盛行上。

凱爾納指出,過去人們要麼將文化研究作爲社會學的一個子類,不加重視,要麽就是用一些老的範式,如馬克思主義、韋伯主義等來研究文化。值得注意地是,作爲一種跨學科性的文化研究正在凸現,表現爲德國批判理論(以法蘭克福學派爲代表)、英國文化研究(以伯明罕學派爲代表)、法國後結構主義、女性主義、婦女研究、多元文化主義、種族研究、同性戀研究以及其他諸多後現代理論。

凱爾納(Douglas Kellner),美國社會學家。圖源:WIKI。

當代對於文化研究最引人注目的就是伯明罕學派。它既承接和揚棄德國批判理論,又帶動其他研究轉向或者審視後現代文化理論。其領軍人物霍爾認爲,他們所做的文化研究就是社會學本身應該研究的,然而可惜的是,社會學成爲一門學科後,反而放棄了文化研究。在接受採訪時,霍爾指出,文化研究在葛蘭西之後最重要的變化,是引入了福柯、女性主義、還有後結構主義,比如德里達、德勒茲等。在此之後影響最大的還是後殖民主義,比如薩義德。

上世紀80年代以後,所有的後殖民主義研究,都成了文化研究最重要的走向。伯明罕學派認爲他們的文化研究是一個大寫的文化研究,例如,雷蒙·威廉斯擴展了文化的涵義,認爲應該將文化與社會結合起來;而勞倫斯·格羅斯伯格則雄心勃勃地指出,理論(包括文化理論、批判理論和社會理論)、傳媒和大眾文化研究、認同政治(identity politics)這三者構成了文化研究的主要方面,而這些都是社會學難以有效處理的內容。

伯明翰學派是當代文化研究的重要力量,圖為伯明翰學派的主要活動場所,當代文化研究中心。該中心現已撤銷。圖源:澎湃新聞。

在史學界,這股文化轉向導致了新文化史的盛行。學者們將關注焦點“從社會結構轉到文化實踐,從‘客觀的’,‘實在’轉到作爲領會這種實在的場所與管道的各類範疇,從集體意識轉到認知符碼,從社會存在轉到符號秩序。”(拉斐爾·薩繆爾語),這種轉向與傳統社會學的關係漸行漸遠,轉投人類學尋求方法、主題、辭匯和概念。

總之,在這種對傳統社會範疇的聲討聲中,文化研究興起,並在全球範圍內引發持續的文化熱潮。結果是社會研究被文化研究所覆蓋,社會關係也被解讀爲文化關係,文學性解釋大肆殖民社會學方法。“文化轉向”真的預示著一個時代終結,而另一個時代的開始嗎?

(三)孰是孰非?

對社會範疇持批判態度的學者認爲,“歷史社會學家和社會史學家假定社會語境和社會屬性給予了大部分西方現代生活可以辨別的意義,所以他們用於研究社會地位和社會干擾之效用的時間,遠遠多於他們質詢社會範疇本身的意義或運作的時間”。而結構主義和後結構主義都認爲,社會範疇不是被想像爲先驗的存在,而是依賴於意識、文化或語言的。因此,文化研究者必須用文化的和語言的範疇代替社會和經濟範疇,用“符號”取代“階級”等。但是仔細分析,就會發現社會範疇並不像批判者所說的一無是處,而且許多文化研究不過是“新瓶裝舊酒”,因爲“社會”、“社會範疇”又以隱性的方式溜了回來。

圖海納主張的實現文化權利的新社會運動,並不是要使經濟關係和經濟處境實現轉型,而是要捍衛個體(不管是單純的個人,還是集體)的自由和責任,反對贏利和競爭的非人邏輯,也反對劃分什麽是正常,什麽是異常,什麽是允許的,什麽是禁止的規範。然而,他自己也承認鮮有社會運動能不涉及經濟目標,雖然在工業社會裏,經濟目標將階級矛盾與被尊重的期望混淆了。社會運動常常是經濟的、文化的、民族的、代際的、性別的混合目標之載體,難以分清到底它是什麼性質的社會運動。正如圖海納自己也哀歎到,婦女運動常常被人視爲一個更廣泛地反對資本主義和帝國主義的“前沿地帶”,而法國1976年的大罷工失敗也被歸因爲工人階級話語與學生實際問題的差距。

人們的眼光不可能完全從社會的、經濟的領域轉向表徵領域,或者說從位置系統轉向體驗情境,不管是認爲客觀結構和個人行動之間有無仲介,不管仲介是符號仲介還是話語仲介,因爲社會運動涉及到權力,而權力必然有其物質基礎。所以到最後,社會範疇又以偽裝的形式實現了複歸。

文化研究學派之代表霍爾對社會範疇的反對,顯然也是誤讀了社會解釋範式。他在答復社會學人士的指責時說,“我們做的不是你們所理解的社會學。由於社會性植根於情勢的關係性中,而你們將所謂的社會分離出來,讓它獨立存在於這些關係以及這些關係和做法的其他形式之外,所以我們要做的社會學是一直以來本該做的卻沒有人做的”。

霍爾(Stuart McPhail Hall),英國社會學家,當代文化研究中心的建立者之一。圖源:開放大學官網。

實際上,社會範疇正是要在一種“總體社會事實”中發現問題所在,儘管它主要強調的是一種“物質關係”,但是凡是具有外在性、強制性、客觀性特徵的人類社會中的一切面向均可以稱之爲“社會事實”。社會事實似物但不等於物。社會範疇張揚的社會事實的解釋原則和方法論實際上就是文化研究所一直強調的“串聯”(articulation),——“既考慮不同的意識形態在一個話語內是如何串聯和表述的,也探究它們在特定的關鍵時刻(conjuncture)是如何跟特定的政治主題建立連接和斷開連接的”。社會範疇就是要在意識形態與社會以及文化力量、社會政治經濟結構的關聯性中尋找內在之邏輯。正是遵循著“串聯”的“總體社會事實”,塗爾幹這位確立社會範疇或者說“用社會事實解釋社會事實之方法規則”的社會學先驅的《自殺論》一書才被反復傳誦爲經典之作。

社會範疇雖然未必贊同以話語史學形式存在的“後社會史”,但是它從來就不主張割裂物質領域和表徵領域,它強調的正是關係性地思考,即必須將意義系統置於社會範疇的特定框架。

霍爾以及其他主張文化研究等人分析了社會階級之重要性的衰落、較之社會因素而言文化因素之重要性的增加、以及較之生產領域而言休閒之重要性的增加等等現象,並爲之供了必要的工具。儘管如此,主流社會學家未必照單全收。拉什認爲,在這個正在更具文化性質的社會中,最好的反應當然不是對文化維度置之不理,但較之文化理論,他更傾向於社會理論,並有選擇地利用文化分析中的概念。

布萊恩·特納對於社會範疇消解於文化範疇的趨勢也非常憂慮,認爲文化研究導致華而不實的理論的增長。尤其是文化研究是從文學研究中衍生出來的,它常常以隱蔽的方式進行一種對文本的文學解讀,“用思辨代替對經驗證據的細緻關注”。按照特納的看法,文化研究正在墮落:早期的文化研究有一種批判傳統,關注共同體的失落和傳媒的權力,而如今的文化研究則沉迷於對自身文本傳統的自戀式考察,難以體認經驗現實。更可怕的是,文化研究沉溺於商業和大眾文化等眼前利益,最後演變爲“裝飾社會學”——權力的物質基礎和文化的制度化之間的張力均消逝無蹤。

在與克裏斯·瑞傑克合著的《社會與文化——稀缺和團結的原則》一書中,特納對文化研究深表不滿:“文化研究不但把傳統上由馬克思主義政治經濟學提出的問題邊緣化,而且也把作爲一個通用框架來分析稀缺和團結之類型的韋伯社會邊緣化了。……我們把它批判爲反政治學的文化主義”。文化研究縱容文化相對主義,從而產生反政治性的後果:

現代社會中文化已經被文化多元主義所分化,所以現代文化形式相互混雜的感覺更加強烈。因爲不可能有一個權威的和統一的文化,所以我們要保護和尊重不同的文化,特別要保護那些被較強有力的文化傳統視作具有威脅性或者危險的文化。……結果學生們爲該捍衛什麼樣的倫理價值以及該擁護什麼樣的政治而疑惑,常見的是,圍繞多元文化主義的辯論以烏托邦以及對“一個世界”誡命和身份群體間的“彩虹聯合”的虔誠宣告而收場。這些聯合在社會學意義上沒有說服力,因爲它們認爲圍繞差異身份是有細微差別的,而且並不爲推行照顧弱者的原則而尋找強制性基礎。

儘管特納等人狹隘化了文化研究,將之等同於文本分析,但文化研究確實存在著一系列弊病,難以發展出充分的理論和方法論來把握時代變化。

對文化維度的重視是非常必要的,但是用文化範疇代替社會範疇卻並不是一個最好的選擇。

綜上所述,一些社會學家試圖通過對流動性、全球社會以及文化範疇的強調,來終結作爲學科範疇的“社會性”。雖然我們駁斥了“社會性之終結”這一思潮的各個流派,但並不是對它們進行簡單地否定,而是要結合其合理之處,恰當地輸入到社會學的血液系統中,保持社會學的活力,惟有此,方能抓住“時代精神”。

文字编辑:李乐水、刘展华、许方毅

推送编辑:周恩琦、陈立采

审核:孙飞宇、许方毅

文字选自《社会理论学报》第十五卷第二期(2012):361-400。注释和参考文献从略。